#14 / Compétitivité et attractivité des métropoles, des mythes territoriaux

Entretien avec Michel Grossetti, par Marine Duc et Daniel Florentin

–

L’entretien avec Michel Grossetti au format PDF

Michel Grossetti est directeur de recherche au CNRS et rattaché au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST). Il s’intéresse entre autres à la dimension géographique des activités socio-économiques, notamment en ce qui concerne les domaines de la recherche académique et de l’innovation.

—

Entre définitions administratives variables selon les États, acceptions conceptuelles et termes du quotidien, comment peut-on définir une grande ville ? Une métropole est-elle toujours une grande ville ?

S’il est assez courant de définir la taille des villes par celle de leur population, il n’y a pas de définition consensuelle de ce que serait une « grande » ville, même si des nomenclatures existent en France et dans d’autres pays. Mais bien sûr, une ville considérée comme « grande » en Europe ne le serait peut-être pas en Asie. Les échelles de taille sont toujours arbitraires, mais elles sont utiles pour cerner certains phénomènes spatiaux. La notion de métropole est plus complexe car elle incorpore d’autres critères comme les fonctions économiques supposées de ces villes, leur insertion dans des réseaux internationaux, etc. C’est une notion très française, qui rappelle un peu la hiérarchie administrative (capitales régionales, départementales, etc.). Les anglophones utilisent plutôt des expressions comme « global city » ou « world city » qui mettent plus l’accent sur l’insertion dans les réseaux que sur la taille en elle-même. Encore plus que pour les « grandes villes », les critères de définition des métropoles sont très flottants et sont parfois un peu tautologiques, comme lorsque l’on dit que, les métropoles étant censées être plus productives, seules les grandes villes dont la productivité est jugée forte peuvent être considérées comme des métropoles.

—

En France, à partir de quand date la mise à l’agenda politique de la question de la métropolisation ? A quel problème social cette prise en charge tente-t-elle de répondre ? Sur quelle conception de la ville et de l’importance de leur taille s’appuie cet intérêt pour les métropoles ?

Il nous manque peut-être une étude historique rigoureuse de l’histoire des notions de métropole, de métropolisation, et de leurs usages. Le terme de « métropole » était présent dans les politiques de rééquilibrage territorial initiées par le gouvernement Mendès-France et poursuivies par les gouvernements gaullistes, puis reprises dans les années 1980 et au début des années 1990. La politique des « métropoles d’équilibre », élaborée en partie sur la base des travaux de l’économiste François Perroux, visait à créer des centres économiques en province pour réduire ce qui était perçu comme une hégémonie parisienne. C’est l’époque de la création en Province d’établissements de recherche scientifique et technique (CEA à Grenoble, CNET à Lannion, CNES à Toulouse, etc.) et de certains grands aménagements industriels (Fos-sur-Mer). On attendait de ces « métropoles d’équilibre » qu’elles irriguent économiquement leur environnement régional, ce qui ne s’est pas forcément produit, même si certaines décentralisations ont contribué à déclencher un développement économique des agglomérations concernées (le cas de Toulouse en est typique). Au cours de ces années 1990, divers économistes et géographes, s’inspirant d’un discours plus général sur les « villes globales », se sont efforcés de substituer à cette préoccupation d’équilibre territorial un discours sur la compétitivité différentielle des territoires et la nécessité de renforcer la seule « ville globale » française, l’agglomération parisienne. Par la suite, le discours s’est élargi à un nombre variable d’agglomérations considérées comme des « métropoles » perçues comme seules capables de s’insérer dans la compétition internationale.

Le raisonnement dérive de théories économiques dans lesquelles, en simplifiant, on considère que plus une ville est peuplée, plus elle accueille une diversité d’activités et de populations, ce qui favorise l’innovation, les appariements sur le marché du travail, la productivité et l’attraction de personnes et d’entreprises. Mais on ne dispose pas de théorie sur les seuils. Par exemple si les effets bénéfiques de la taille apparaissent dès 100 000 habitants et disparaissent au-delà d’un million, il faut considérer toutes les villes dont la taille se situe dans cet intervalle. Mais faute d’une telle théorie, ceux qui se réfèrent à ce raisonnement tendent à considérer que plus une ville est peuplée, plus elle bénéficie des avantages économiques procurés par la taille selon une logique linéaire. C’est devenu une sorte d’axiome rarement discuté et une grille d’interprétation des corrélations entre la taille des villes et divers indicateurs économiques.

—

Dans la foulée des travaux de l’économiste Paul Krugman, le développement du courant de la Nouvelle Économie Géographique a montré l’intérêt d’étudier l’articulation entre concentration spatiale et croissance économique. Quel est le poids de ce courant dans les politiques d’aménagement en France aujourd’hui ? Alors que les villes contemporaines souffrent de plusieurs problèmes liés à la concentration des ressources (congestion, pollution atmosphérique et sonore, coût de l’immobilier), comment ces travaux de la Nouvelle Économie Géographique prennent-ils en charge ces paramètres ?

J’ai lu les ouvrages de Krugman mais je ne suis pas du tout un spécialiste d’économie géographique. Pour ce que je comprends de ces modèles, il me semble que l’une de leurs limites est de considérer les entités économiques comme pouvant très facilement se déplacer pour se localiser dans des espaces qui leur sont le plus favorable. Dans les études empiriques, la mobilité des personnes comme des entreprises apparaît bien plus limitée, et les logiques selon lesquelles elle se produit n’est pas toujours réductible à des calculs stratégiques d’optimisation des choix de localisation.

J’imagine qu’il existe des travaux d’économie géographique prenant en compte les problèmes que vous évoquez, notamment en les considérant comme des « externalités négatives », des facteurs qui font régresser l’intérêt de s’installer dans certaines villes, mais je ne les connais pas. L’influence d’un courant de recherche comme l’économie géographique sur les politiques publiques passe, comme pour toutes les autres idées issues de la recherche académique, par de multiples canaux qui sont rarement directs mais font intervenir tout un monde d’experts, qui ne sont pas nécessairement des chercheurs académiques, d’éditorialistes et d’élus. Il faut rappeler aussi que certains universitaires sont également des consultants. Par exemple, le géographe et économiste américain Richard Florida, théoricien de l’attractivité de la classe créative, effectue des prestations très lucratives pour les élus de grandes agglomérations afin de caractériser celles-ci sur le plan des concepts qu’il a créés. Ce monde composite de l’expertise au sens large mériterait d’être mieux connu.

—

Dans plusieurs de vos travaux, vous expliquez qu’un grand nombre de politiques publiques territoriales (fusion des régions, institutionnalisation des métropoles …) sont influencées par le mythe de la CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation et Excellence). Pourriez-vous revenir sur la formation de cet acronyme et sur ce que vous entendez par-là ?

Olivier Bouba-Olga et moi avons entrepris il y a plusieurs années d’examiner de façon critique une série de thèses très répandues qui nous semblaient en contradiction avec des travaux de terrain que nous faisions nous-mêmes ou que nous connaissions (Bouba-Olga et Grossetti, 2015 ; Bouba-Olga et al., 2018 ; Bouba-Olga et Grossetti, 2019). Nous avons effectué diverses analyses en reprenant des données administratives usuelles (enquêtes Insee, fichiers administratifs) ou en mobilisant des données originales (enquête européenne sur les « classes créatives », enquête française sur les start-ups, etc.) et mis en évidence ce que nous considérons comme des affirmations erronées ou mal étayées.

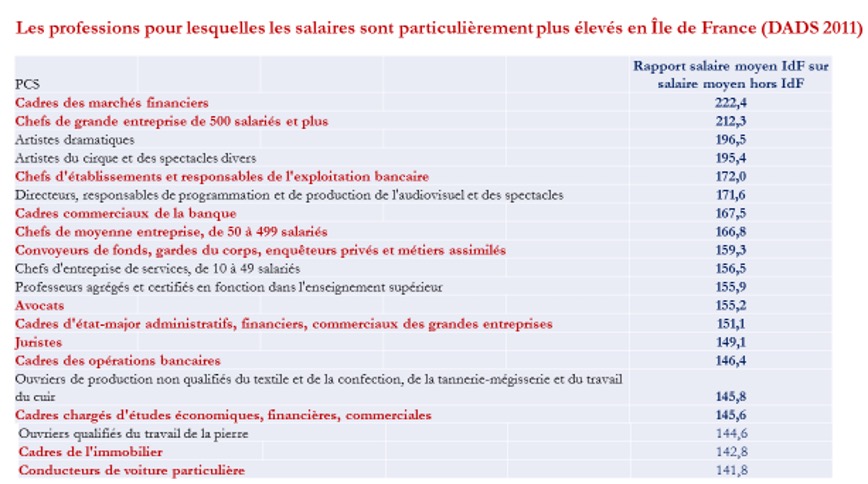

Par exemple, nous nous sommes rendu compte que les discours sur l’avantage supposé des métropoles en matière de productivité était fondé sur une interprétation très contestable d’indicateurs problématiques comme le produit intérieur brut (PIB) par habitant. Lorsque l’on comprend que cet indicateur est calculé à l’échelle locale par ventilation de la masse salariale (il semble donc élevé dans une ville ou une région lorsqu’il y a de très gros salaires) et qu’il intègre des effets de composition qui résultent de la présence plus ou moins importante de certains secteurs d’activité comme la finance, ou de certains types d’établissement comme les sièges d’entreprises, cette interprétation par la taille apparaît comme un effet d’optique qui masque des processus bien plus complexes (voir fig. 1).

—

Figure 1. Les professions connaissant d’importants différentiels de salaire entre l’Île de France et la moyenne française (source : DADS, 2011)

—

Il en est de même sur la notion d’attractivité1 dont l’usage est en contradiction avec les études empiriques disponibles, sur les choix de localisation des entreprises en création, qui s’installent en général dans les agglomérations où résident leurs fondateurs (Grossetti et al., 2018), ou encore sur la géographie des publications académiques, qui tendent à se déconcentrer sur le plan géographique (voir notamment : Grossetti, et al., 2020). Sur tous ces thèmes, de nombreuses publications ou discours qui inondent l’espace public semblent marqués par un « biais de confirmation », le fait que les auteurs admettent dès le départ un certain nombre d’assertions qui ne sont jamais discutées et fonctionnent comme des mythes plus que comme des hypothèses pouvant être mises à l’épreuve des données. En essayant de synthétiser ces assertions, nous avons commencé par la compétition ou la compétitivité, l’idée selon laquelle les territoires sont toujours en compétition les uns avec les autres (C), puis avons traité de l’attractivité (A), et de l’avantage des métropoles (M) et enfin de la notion d’excellence, très présente dans les politiques de recherche (E). Nous nous sommes rendu compte que cela formait l’acronyme CAME et que ces croyances semblaient souvent égarer le jugement de certains auteurs, par ailleurs estimables, comme le feraient des psychotropes, et nous n’avons pas résisté à l’envie de filer la métaphore… Ce petit jeu avec les mots a contribué à la popularité de notre texte, mais il ne résulte pas d’un effort pour frapper les esprits, plutôt d’un concours de circonstances et d’une convergence inattendue des significations.

Le problème de la mythologie CAME est qu’elle fonctionne comme une grille de lecture toute faite dans laquelle l’analyse par des experts de quelques indicateurs numériques donne les clés des politiques à conduire. Il n’y a là guère de place pour la consultation des citoyens, le débat collectif, l’élaboration de solutions prenant en compte la complexité des situations concrètes. Or, Olivier et moi, comme bien d’autres observateurs des réalités urbaines (Frédéric Gilli par exemple) pensons que le débat public et la création collective deviennent de plus en plus essentiels dans le monde contemporain, même si cela prend plus de temps et demande plus de travail que de sous-traiter une étude à un cabinet de consultants.

—

La focalisation sur le devenir et l’attractivité des métropoles passe sous silence le développement d’autres types de territoire, notamment de petites villes, qui ne sont pas nécessairement à considérer comme de simples compléments des métropoles. On peut penser aux Herbiers, dont on avait médiatiquement vanté le faible taux de chômage et la grosse capacité productive lorsque son club de football était parvenu en finale de Coupe de France en 2018. En quoi la mise en avant de la mythologie CAME permet-elle de montrer une autre géographie économique urbaine de la France (et sans doute de l’Europe) ?

À partir du moment où l’on ne tient pas pour acquises les assertions qui fondent cette mythologie, on ouvre les yeux assez naturellement sur la très grande diversité des situations, tant des grandes villes que des autres espaces. On observe alors des systèmes économiques locaux (l’expression « cluster » s’est imposée pour désigner ces réseaux locaux d’entreprises et d’autres organisations) de toutes envergures, situés dans des villes de tailles variées, parfois aussi des activités isolées au sein de leur environnement local mais insérées dans des réseaux non locaux à travers des relations interpersonnelles fortes.

Cela ne signifie pas que tous les types d’espaces sont équivalents. Les grandes villes tendent à concentrer les emplois de jeunes diplômés, pour des raisons complexes où les stratégies des entreprises se combinent avec des logiques sociales (modes de vie, sociabilité intragénérationnelle), ce qui contribue à la différenciation des espaces sur le plan des types d’activités qui s’y effectuent, mais cela ne se réduit pas à un simple effet mécanique de la taille. Les grandes villes sont aussi marquées par des fragmentations spatiales entre quartiers aisés et quartiers populaires à fort taux de chômage. Certaines villes moyennes sont en croissance, d’autres en difficulté, l’un des facteurs importants de différenciation résidant dans la présence ou l’absence d’équipements universitaires. Partout existent aussi des héritages du passé avec lesquels il faut composer. Autrement dit, là où la thèse de l’avantage des métropoles ne laisse finalement que peu de marges de manœuvre par rapport à ce qui est perçu comme une sorte de loi d’airain économique, on retrouve lorsque l’on s’en écarte la complexité d’un monde où les choix politiques et les logiques sociales de toutes sortes peuvent agir.

—

Vous rappelez dans vos travaux avec Olivier Bouba-Olga, que, d’après l’INSEE, la part des emplois en France non exposés à la mondialisation et donc aux logiques de concurrence internationale a augmenté sur le temps long, passant de 52 % en 1975 à 66 % en 2014. Comment explique-t-on pourtant la surabondance de discours de politiques et de bureaux de conseil sur le besoin de compétitivité à l’international pour les politiques publiques locales de développement ? Y a-t-il un aveuglement par rapport à cette réalité du marché de l’emploi ? Que traduit-il ?

Je pense que le raisonnement de ces décideurs est fondé sur une distinction entre l’emploi « productif », créateur de richesses et l’emploi « résidentiel » qui se fonderait sur la redistribution de ces richesses (pour des précisions sur ces catégories, voir par exemple Davezies, 2009). Cette distinction issue de travaux anciens sur le déclin de l’emploi agricole n’est pas absurde mais elle fonctionne trop souvent de façon simpliste.

Empiriquement déjà, la distinction n’est pas toujours évidente : le tourisme est « résidentiel » mais il fait entrer des devises ; l’éducation est « résidentielle » mais elle peut aussi être vue comme un investissement indispensable ; il en est de même pour les établissements de santé. Mais surtout, beaucoup de politiques misent tout sur l’espoir d’attirer des entreprises ou des personnes situées à l’extérieur de leur circonscription d’exercice, se précipitant dans une compétition où les vainqueurs sont rares et les perdants très nombreux, et elles négligent les possibilités locales qu’il suffirait parfois de soutenir un peu pour qu’elles se développent. Un jour, je discutais avec un collègue britannique des théories relatives à l’attraction par les aménités urbaines des personnes exerçant des activités « créatives » et, pour illustrer mon propos, j’ai eu l’idée de lui demander ce qui avait bien pu attirer les membres des Beatles à Liverpool. Il a convenu avec moi que cela n’avait pas grande chose à voir avec les théories sur l’attractivité de la classe créative …

—

Vous montrez que, exception faite de la région parisienne, une analyse des salaires sur les territoires, à métier équivalent, met en avant non pas de gros écarts qui permettraient de différencier des territoires plus attractifs ou compétitifs des autres, mais au contraire des salaires relativement similaires. Il y a donc de faibles effets géographiques pour les variations salariales. Est-ce que cela a des implications sur la façon de qualifier la pauvreté ou la richesse urbaine ? Autrement dit, est-ce que la variable principale pour montrer les écarts de richesse entre territoires serait celle liée aux dynamiques du marché foncier et immobilier ? Si oui, quelles sont les conséquences pour une politique d’aménagement qui chercherait à limiter les inégalités ?

Nous nous sommes intéressés aux salaires parce que les collègues s’inscrivant dans le courant de l’économie géographique (voir notamment Combes, Duranton et Gobillon, 2015) croyant à la thèse de l’avantage des métropoles avaient bien compris les limites de l’indicateur du PIB par habitant et s’étaient en quelque sortes repliés sur un indicateur qu’ils jugeaient moins ambigu, les salaires, considérant en bons économistes que le salaire mesure la productivité.

Nous les avons donc suivis sur ce terrain et avons montré que, lorsque l’on prend en compte les métiers précis et non une nomenclature trop agrégée, ainsi que d’autres variables explicatives (âge, sexe, secteur d’activité), les différences de salaire moyen entre les catégories de villes se réduisent finalement aux différences de coût de la vie, et donc pour certaines grandes villes, en effet, en grande partie aux résultats des logiques du marché immobilier. Nous retrouvons sur ce plan des phénomènes observés depuis longtemps par les spécialistes de l’urbain, comme par exemple ceux de la revue Métropolitiques et de son équipe éditoriale. Réduire les inégalités est difficile mais les politiques urbaines peuvent y contribuer, aux côtés des politiques éducatives, à mon sens essentielles, et des politiques fiscales évidemment, comme l’a bien montré Thomas Piketty.

—

À la logique du ruissellement, très présente chez les néoclassiques, vous opposez le principe de l’arrosage territorial, notamment pour outiller les processus d’innovation. Comment cela s’exprime-t-il sur un territoire et en termes d’action publique locale ? Quels en seraient les principes directeurs ?

Notre idée est que dans bien des domaines, la recherche du ruissellement se traduit par une tendance à soutenir toujours les mêmes, une sorte d’institutionnalisation d’un effet Matthieu généralisé. Dans l’évangile selon Matthieu, il est écrit « car celui qui a, on lui donnera et il aura du surplus, mais celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera enlevé ». Le sociologue Robert Merton avait utilisé cette analogie pour désigner les effets cumulatifs dans le monde scientifique, où les plus réputés se voient créditer des publications faites avec d’autres que l’on oublie, et par extension toutes les formes de cumulativité dans le monde social (Merton, 1968 ; 1988). Ces politiques sont souvent inefficaces parce qu’elles laissent sans ressources de multiples processus qui n’auraient souvent besoin que de moyens limités. Un cas typique de cela est celui de la recherche où la concentration des moyens sur quelques personnes, établissements ou équipes se fait au détriment des autres et débouche en général sur un affaiblissement global du système scientifique d’un pays. Ainsi, le Japon, qui a expérimenté au début des années 2000 une concentration des financements sur les universités les plus prestigieuses a vu sa part dans les publications mondiales régresser nettement (Oba, 2005 ; Maisonobe et al., 2017). Il y a des cas où il est raisonnable d’investir fortement dans un secteur précis, un domaine technologique important (le passage aux énergies renouvelables en ce moment par exemple), mais la concentration des moyens est devenue trop souvent un mantra pour des politiques élaborées sans discernement.

—

Dans vos travaux sur les alternatives à la logique CAME, vous mettez en avant un chantier de construction de la connaissance important, pour reconstruire une analyse des différents territoires, et développer des politiques publiques adaptées à partir d’une compréhension fine des complexités locales. Dans quelle mesure cela est-il compatible avec l’idée d’un aménagement du territoire qui permettrait de réduire certaines inégalités au niveau national ? Comment éviter le risque d’avoir des ressources toujours plus inégalement distribuées ? Autrement dit, peut-on concilier différentiation territoriale et production éventuelle d’inégalités ?

L’égalité de niveau de vie des personnes n’exige pas que l’on fasse exactement la même chose partout. On peut très bien être différents et équivalents. L’idée, très banale, est de s’appuyer sur les spécificités locales, l’inventivité des personnes résidant sur place, et celle des personnes choisissant de venir y vivre, quelles que soient leurs caractéristiques sociales et leurs origines, pour créer des activités qui peuvent s’insérer dans des circuits d’échanges qui permettent à toutes de vivre confortablement, sans nécessairement s’inscrire dans des développements capitalistiques foudroyants.

—

À l’heure où une nouvelle loi de programmation de la recherche est discutée, les thématiques de l’attractivité et de la concentration des ressources et de l’innovation sont toujours d’actualité. De quelle manière selon vous la mythologie CAME irrigue-t-elle les politiques de recherche en France ? Quelles conséquences sur la géographie universitaire et scientifique peut-on attendre de ce projet de loi ?

Toutes les politiques d’enseignement supérieur et de recherche conduites depuis le milieu des années 2000 se fondent sur cette croyance dans les vertus de la concentration systématique des moyens sur les plus performants. Bien sûr il existe des cas où cette concentration est utile, voire nécessaire, mais, dans bien des situations, l’application sans discernement du principe de concentration conduit à renforcer toujours plus les ressources de laboratoires ou d’établissements déjà richement dotés dont les performances ne s’en trouvent pas améliorées, au détriment de la masse des autres participants du monde scientifique et d’une gestion raisonnable des moyens. J’ai déjà évoqué le cas du Japon. En France, certains dispositifs comme les Labex ont redonné un peu d’oxygène à une recherche exsangue mais c’est lorsqu’ils ont été gérés de façon « inclusive », ouverts à des communautés larges, et non comme des rentes de situations de quelques personnes ou équipes très reconnues. Le bilan est plus difficile à faire pour les Idex mais ceux-ci sont très concentrés géographiquement et contribuent à la différenciation des sites sur les plans des moyens disponibles.

Sur le plan territorial, ces politiques se sont traduites d’abord par des pressions fortes en faveur du regroupement des établissements d’une même ville, ce qui n’est pas absurde en soi mais peut se révéler très coûteux en termes de coordination et de construction institutionnelle, mais également, et c’est plus problématique à mon sens, par des tentatives pour établir une hiérarchie des sites indexée sur leur taille, où l’on retrouve pleinement la composante « métropole » de la mythologie CAME. Les travaux auxquels j’ai pu participer sur la géographie des publications scientifiques (voir par exemple : Maisonobe et al., 2016 ; Maisonobe et al., 2017 ; Grossetti et al., 2020) montrent que la tendance dans la plupart des pays est plutôt à la déconcentration entre les villes et que les indicateurs de « productivité » des sites (nombres de publications, de cosignatures d’articles avec des équipes étrangères, de citations…) s’alignent tous sur les effectifs de chercheurs. Autrement dit, en moyenne, les chercheurs des grands sites ne sont pas plus « productifs » que ceux des petits sites. Il existe évidemment des différences, notamment le fait que les grands sites sont en général plus généralistes (un plus grand éventail de spécialités), mais cela n’a rien à voir avec la productivité.

—

Déconstruire le mythe de la corrélation entre taille et croissance se traduit-il par une nécessaire valorisation du petit ? Comment selon vous peut se traduire empiriquement une autre conception du développement territorial, qui ne passe pas nécessairement par la seule valorisation du modèle métropolitain ?

Évidemment non puisque ce serait précisément défendre la même corrélation en inversant simplement son sens. Le résultat de cette déconstruction est de sortir de la mesure des territoires par des indicateurs simplistes comme la taille et de se redonner les moyens d’en comprendre la complexité, mais aussi les ressources qu’ils recèlent. Prendre le temps d’analyser les situations concrètes, de laisser ouvertes des voies possibles, consulter les citoyens, construire pour le temps long sont donc des pistes pour envisager une autre conception du développement.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN OCTOBRE 2020

—

—

Couverture : Limoges ville créative, publicité touristique dans le métro parisien (M. Duc, 2018)

—

Pour aller plus loin

Bouba-Olga O. et Grossetti M., 2015, « La métropolisation, horizon indépassable de la croissance économique ? », Revue de l’OFCE, 117-144

Bouba-Olga O. et Grossetti M., 2018, « La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) : comment s’en désintoxiquer ? », Preprint disponible sur HAL.

Bouba-Olga O., Grossetti M. et Tudoux B., 2018, « Les inégalités spatiales de salaire en France : différences de productivité ou géographie des métiers ? », Preprint disponible sur HAL.

Bouba-Olga O. et Grossetti M., 2019, « Le récit métropolitain : une légende urbaine », Information géographique, n°2, 72-84.

Combes P.-P., Duranton G. et Gobillon, L., 2015 « Salaires et salariés en Ile-de- »rance » Revue Economique, vol. 66 n°2, 317-350.

Davezies L., 2009, « L’économie locale « résidentielle » », Géographie, économie, société, vol. 11, n°1, 47-53.

Grossetti M., Barthe J-F, Chauvac N., 2018, Start-ups, des entreprises comme les autres ? Une enquête sociologique en France, Paris, Presses Université Paris-Sorbonne, 300 p.

Grossetti M., Maisonobe M., Jégou L., Milard B. et Cabanac G., 2020, « Spatial organisation of French research from the scholarly publication standpoint (1999-2017) : Long standing dynamics and policy-induced disorder », Complexity and Disorder Meetings 2018-2020, en ligne.

Oba J., 2005, « La constitution en société de l’université nationale au Japon. Premières réactions des nouvelles organisations universitaires », Politiques et gestion de l’enseignement supérieur, vol. 17, n°2, 119-139.

Maisonobe M., Grossetti M., Milard B., Eckert D. et Jégou L., 2016, « L’évolution mondiale des réseaux de collaborations scientifiques entre villes : des échelles multiples », Revue française de sociologie, vol. 57, n°3, 417-441.

Maisonobe M., Grossetti M., Milard B., Jégou L. et Eckert D., 2017, « The global geography of scientific visibility : a deconcentration process (1999–2011) » Scientometrics, vol. 113 n°1, 479-493.

Merton R., 1968, « The Matthew effect in science. The reward and communication systems of science are considered », Science, vol. 159, n°3810, 56-63.

Merton R., 1988, « The Matthew effect in science, II. Cumulative advantage and the symbolism of intellectual property », Isis, A Journal of the History of Science Society, vol. 79, no°4, 606-623.

Pour citer cet entretien : Grossetti M., 2020, « Compétitivité et attractivité des métropoles, des mythes territoriaux », Urbanités, entretien pour le #14 / Il n’y a pas que la taille qui compte, en ligne.

—

- On pourra également consulter ce billet hypothèses et celui-là. [↩]