#15 / La mise en ordre de la mort violente à Mexico, XVIIIe siècle

Sarah Tlili

–

L’article de Sarah Tlili au format PDF

Au XVIIIe siècle, la mort est prégnante dans le paysage urbain de Mexico. Les épidémies, l’inefficacité de la médecine, l’insécurité de la rue et la nature des relations sociales rendent la vie de la population urbaine fragile, et entraînent de nombreuses morts que l’on peut qualifier de « violentes », en raison de leur caractère fulgurant et imprévisible, ou parce qu’elles sont directement causées par des actes de violence physique. Dans l’historiographie du Mexique colonial, la mort a surtout été traitée sous l’angle des épidémies (Cooper, 1980 ; Márquez Morfín, 1994 ; Cuenya Mateos, 1999), des croyances et des pratiques religieuses et funéraires, grâce aux apports de l’anthropologie et de l’archéologie (Morales, 1992 ; Rodríguez Álvarez, 2001 ; Béligand, 2007). En revanche, le problème du traitement matériel et politique des cadavres dans la ville n’a que peu retenu l’attention des historiens. La documentation révèle pourtant que c’est un terrain d’étude pertinent pour écrire l’histoire sociale du politique à Mexico, afin d’interroger la manière dont les identités et la culture rituelle populaires infléchissent l’action normative des institutions (Saupin, 2011).

Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, la ville de Mexico compte environ 135 000 habitants, ce qui en fait une véritable mégapole dans l’espace américain1. Sa population est composée d’Espagnols, d’Indiens et de sang-mêlé (castas)2. Les trois quarts de cette population sont des habitants modestes, voire indigents, que l’élite politique désigne comme la « plèbe infime » (plebe ínfima), un terme dépréciatif et évocateur des préjugés et des craintes que les couches populaires cristallisent aux yeux de l’élite, en raison de leur caractère métis, mobile et difficilement contrôlable3. En effet, la société urbaine s’est considérablement complexifiée depuis la fondation de la ville au XVIe siècle. Le principe d’encadrement social, religieux et administratif séparé des Indiens et des Espagnols est progressivement battu en brèche par le métissage de la plèbe, mais également par sa dispersion et sa circulation dans la ville, motivées par les besoins socio-économiques de la société coloniale.

D’un point de vue politique, la capitale se caractérise par la complexité de son organisation, marquée par la superposition des juridictions civiles et religieuses. Cœur politique de la Nouvelle-Espagne, Mexico concentre les institutions du gouvernement et de la justice du roi aux Indes : le vice-roi, le tribunal de l’Audience (Real Audiencia), le corregidor et le Conseil municipal (Cabildo). La ville est également le siège de l’archevêché et d’une soixante d’édifices religieux ; outre le clergé séculier, une multitude d’ordres et de congrégations y sont établis ; un tiers du sol de la ville environ appartient à l’Église (Exbalin, 2013 : 77).

Les élites administratives, le vice-roi à leur tête, cherchent à ordonner, fluidifier et assainir l’espace urbain, sous l’influence de la pensée de l’Ilustración (les Lumières hispano-américaines) et de la vision régalienne défendue par le roi d’Espagne, Carlos III, qui se traduit par l’exercice absolu et centralisé du pouvoir royal, aux dépens de l’Église. Cet idéal de gouvernement soulève d’épineuses problématiques en Nouvelle-Espagne et à Mexico, où l’Église coloniale est conçue comme le pilier du contrôle social, administratif et spirituel des habitants, dans le sillage de l’entreprise missionnaire d’évangélisation des Indiens. La gestion de la mort dans la ville dépend de ce cadre politique complexe : la levée des cadavres, l’enregistrement des décès, la conduite des procès et les inhumations relèvent à la fois du ressort des tribunaux de justice civile, du corregidor et du clergé.

L’objectif de cette contribution est de croiser les approches conceptuelles de la géographie et de l’histoire. Il me semble intéressant d’appréhender l’inscription de la mort à Mexico en termes de spatialité – dans quels espaces vécus survient-elle ? – et de territorialité – quelles frontières symboliques et politiques contribue-t-elle à fabriquer ? À partir de ce questionnement, je souhaite interroger la place de la mort en ville depuis une perspective d’histoire sociale et matérielle : dans quelle mesure les morts violentes qui touchent la plèbe de Mexico sont-elles révélatrices de l’occupation populaire de l’espace urbain, et des enjeux de son contrôle pour les élites administratives ?

C’est une problématique que j’explorerai à partir d’un corpus constitué d’archives judiciaires, de règlements urbains et de documents iconographiques. D’abord, je montrerai que les morts violentes dans la ville de Mexico mettent en évidence l’existence d’un ensemble de pratiques sociales et matérielles, qui organisent la ville populaire, et qui s’opposent aux idéaux de bon ordre urbain défendus par les élites administratives. Ensuite, je montrerai que, face aux pratiques de la plèbe, les autorités mettent en place une symbolique du pouvoir, afin de réintégrer la mort dans la norme politique. Cela revient à la fois à réglementer certaines pratiques identifiées comme particulièrement mortifères, et à désigner des espaces spécifiques dédiés à la gestion des cadavres.

–

La mort comme symptôme des « désordres et excès » populaires

Au XVIIIe siècle, la récurrence des faits criminels explique en grande partie les morts violentes dans les rangs de la plèbe de Mexico. Les historiens qui ont consacré des études à cette question soulignent le caractère criminogène de la capitale coloniale (Lozano Armendares, 1987 ; Haslip Viera, 1999 ; Exbalin, 2013). Une série de rapports, rédigés par les greffiers des tribunaux, au milieu des années 1770, atteste une fréquence de deux morts violentes par semaine, en moyenne, avec une forte prévalence d’actes criminels, ce qui est considérable au regard du nombre d’habitants.

L’importance du fait criminel tient à plusieurs facteurs socio-culturels. La violence est un moyen « d’exprimer et de préserver les hiérarchies sociales » qui structurent la société urbaine et l’ordre colonial (Castro Gutiérrez, 2018 : 5). Elle s’explique également par la misère dans laquelle est plongée la plèbe. Si une partie vit de l’activité commerçante ou artisanale, encadrée par le système corporatif et les liens de clientélisme, les trois quarts sont composés d’indigents, voire de marginaux. Échappant à l’encadrement corporatif et paroissial, cette frange de la population en est réduite aux expédients, aux négoces illicites – regrat, vente de pain dur ou de vêtements récupérés sur les cadavres –, à la mendicité voire aux larcins (Olvera Ramos, 2007 ; Rubial García, 2017). Ces pratiques courantes, qui forment l’ethos populaire, défient la vision de l’urbanité de l’élite, fondée sur « des valeurs de fonctionnalité, de rationalité, d’homogénéité et d’ordre » (Ollero Lobato, 2015).

Dans les années 1770, les morts violentes sont présentées comme un problème d’ordre policier et administratif par les élites civiles et religieuses de Mexico. Au cours du synode général, organisé par l’archevêque de Mexico, en 1771, les curés de paroisses affirment que surviennent « quotidiennement dans cette capitale des homicides volontaires et des morts fortuites et subites »4. Ils ajoutent que les « corps dénudés » des morts sont envoyés aux paroisses, sans plus d’informations sur les cadavres, ce qui entrave considérablement la bonne tenue des registres paroissiaux. Face aux difficultés d’administration que pose la présence des cadavres en ville, le vice-roi et le Conseil municipal ordonnent notamment la rédaction de rapports compilant l’ensemble des cas de morts violentes survenues dans les rues, entre 1770 et 1775, afin de déterminer leurs causes et leurs circonstances. Ils légifèrent également pour limiter les pratiques et les circulations populaires dont les morts violentes résultent.

–

Réguler la pratique populaire de l’espace urbain, des divertissements aux circulations illicites

À Mexico, la rue est tout à la fois un espace de travail, de circulation, de sociabilité et de divertissement pour la plèbe. Certaines pratiques de sociabilité, de convivialité, désignées comme des « désordres et des excès », comme sources de « dangers » ou de « maux » par les vice-rois et le Conseil municipal, sont caractéristiques de la pratique populaire de l’espace, qui n’exclut pas une certaine violence. L’encombrement de la rue, ses cris et ses odeurs, mais aussi les éclats de violence, les émotions tapageuses et le brassage culturel qui y ont lieu s’opposent à l’idéal intellectuel et discursif de la ville fluide, assainie, ordonnée et raisonnée que met en avant l’élite, influencée par les Lumières européennes.

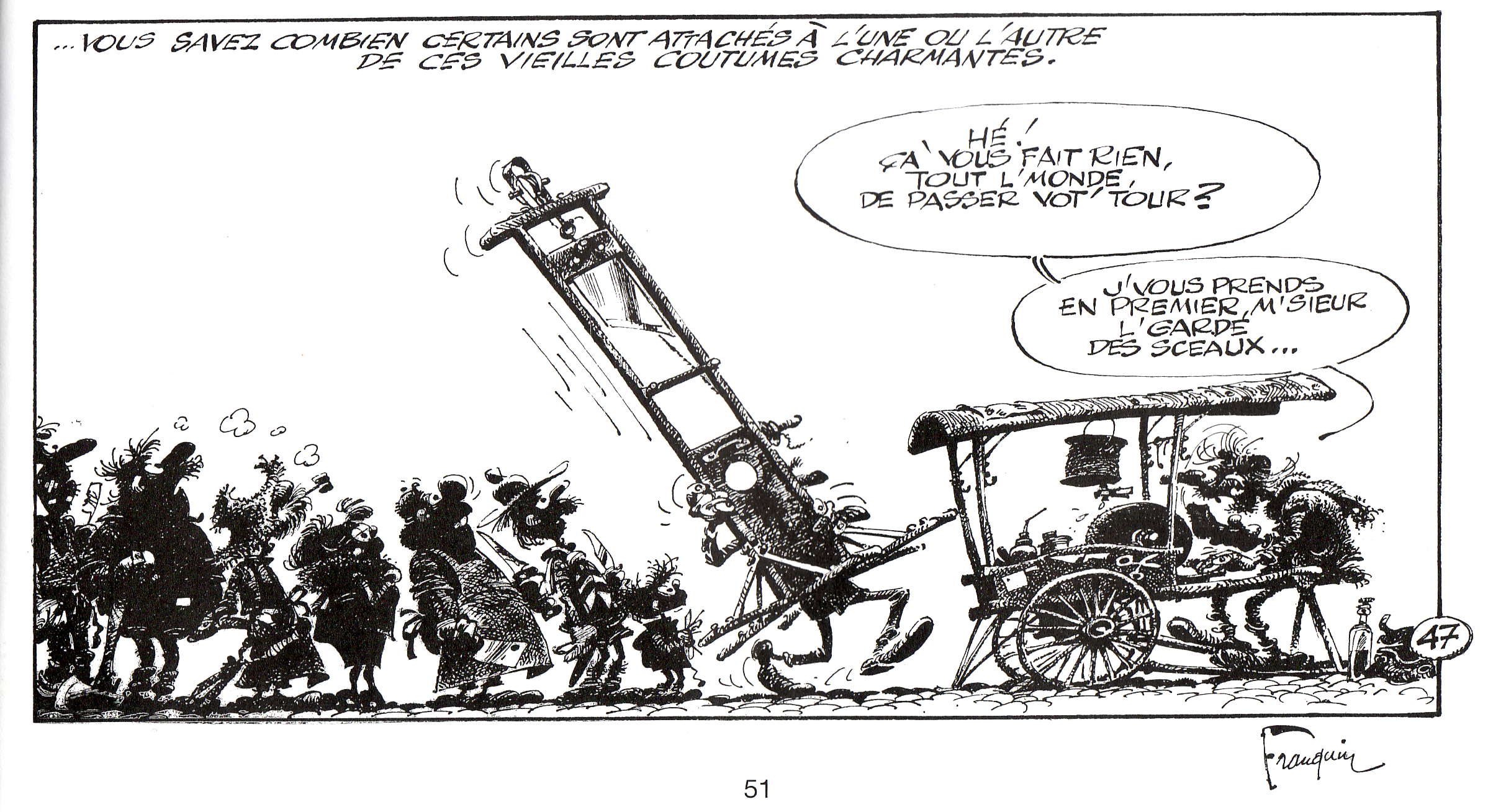

Les divertissements publics, notamment, font l’objet d’une abondante réglementation de la part des vice-rois et de la municipalité. C’est le cas des courses de taureaux, qui réunissent les habitants en grand nombre sur les places, au moment de fêtes religieuses. Les attroupements et l’indiscipline des spectateurs, qui escaladent les barrières de protection et piquent les taureaux pour les exciter, provoquent parfois de mortels incidents (Figure 1). Ces festivités réunissent une population très hétérogène, du riche Espagnol au métis pauvre. Dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, les règlements urbains défendent à la foule d’occuper l’arène à la fin du spectacle et après le coucher du soleil, d’aller et venir anarchiquement sur les lieux, d’y jouer de la musique, d’y consommer nourriture, confiseries et boissons. Au-delà du potentiel mortifère de ces évènements, ce sont le tapage des spectateurs, les cris des vendeurs ambulants et la promiscuité des hommes et des femmes, la nuit venue, que les autorités visent à restreindre (en 1768, 1770, 1787 et 1788).

–

1. Le jour de la fête de saint Michel, un riche Espagnol manque de mourir, encorné par un taureau échappé de l’arène, Exvoto a San Miguel, peinture votive dédiée à saint Michel (Anonyme, 1710).

–

De même, les activités marchandes populaires impliquent un ensemble de circulations délicates à encadrer. Les vendeurs de rue de Mexico forment un ensemble social diversifié, de la femme indienne vendant ses fruits sur les étals du marché aux petits détaillants ambulants, Espagnols pauvres ou métis, distribuant de la nourriture à tout coin de rue. Cela pousse certains historiens à décrire la capitale comme un « immense marché ouvert » (De Alba et Exbalin, 2007). Au centre de la ville, l’immense Plaza Mayor et la place du Volador (Figure 2) sont de véritables fourmilières humaines. Elles sont traversées par des canaux (acequias), vestiges de la physionomie lacustre de Tenochtitlan, la capitale mexica (aztèque), avant son assèchement progressif par les Espagnols. Les canaux servent à convoyer les marchandises depuis les confins maraîchers jusqu’aux marchés ; ils sont aussi utilisés comme des égouts à ciel ouvert pour évacuer les immondices. Les canaux étant complètement intégrés à la trame urbaine, ils coulent aux endroits où se déroulent les scènes de travail, de commerce et de loisir du quotidien (Figure 2).

–

2. Vue de la place de marché du Volador. Au premier plan, on aperçoit le Canal Royal (acequia Real) (Plaza del Volador de México, Morlete Ruiz, v. 1770).

–

Les paysans et les regrattiers – qui vivent du commerce illégal des restes de nourriture –, y stationnent pour décharger et vendre leurs aliments. Des habitations et des installations de fortune (jacales) jouxtent les canaux, certaines abritant des cantines (almuercerías) voire des tavernes (pulquerías, tepacherías), véritables repères de sociabilité populaire. La fréquentation des canaux et de leurs abords, assortie au mauvais éclairage nocturne, rend les passants vulnérables aux chutes et aux noyades, surtout en cas d’ébriété.

Si la nuit est propice aux accidents, elle est également criminogène : les rues se désemplissent, les mécanismes de vigilance collective – liens de solidarité entre habitants, rondes des alguazils de la municipalité, présence de gardes – sont amoindris. Les Indiens notamment, qui circulent des confins ruraux de Mexico jusqu’au centre pour vendre leurs aliments, sont exposés à la criminalité nocturne, dans une ville où le déploiement policier reste trop modeste pour assurer une surveillance efficace des rues (Exbalin, 2013 : 93).

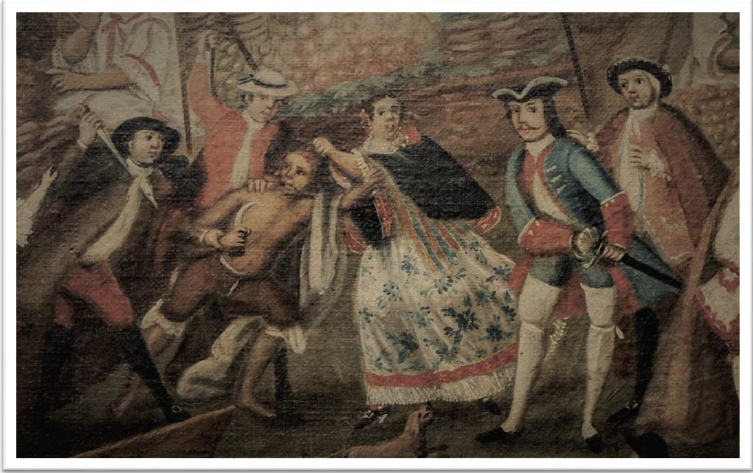

Les circulations illicites ne concernent pas seulement les personnes, mais également les objets et notamment les armes. En effet, les morts violentes s’expliquent en grande partie par le niveau de la violence armée dans la capitale. Ce sont les armes blanches et courtes (lames, couteaux, tranchoirs ou poignards) qui sont les plus nombreuses à Mexico (Figure 3). Elles circulent à petite échelle dans la ville – sur les marchés, où elles sont vendues illégalement par les gardes du palais, et dans les boutiques, où elles sont laissées en gage par la population. Dissimulées par les malfaiteurs, les armes courtes le sont aussi par les habitants qui se protègent de l’insécurité de la rue. Elles surgissent bien souvent au milieu des querelles d’honneur, d’ivrognes ou de voisinage, y compris entre les mains des femmes.

–

3. Une femme se défend d’un voleur sur le marché du Parián, épaulée par les alguazils et les gardes du Palais. Détail du tableau La Plaza Mayor de México en el siglo XVIII (Attribué à J. Antonio Prado, v. 1779, Musée Nacional de Historia, Mexico).

–

En outre, la violence armée est permise par les instruments des artisans. Tailleurs, charpentiers et cordonniers utilisent des outils tranchants ou perforants au sein de leurs ateliers, qu’ils utilisent également dans la rue pour se défendre ou pour nuire. Les ciseaux, tranchets et poinçons deviennent particulièrement dangereux lorsqu’ils se trouvent à portée de main sur les lieux de consommation d’alcool. Des règlements urbains sont promulgués en 1762, 1773, 1775 et 1809 afin d’interdire l’usage de ces outils dans la rue et d’établir des peines sévères vis-à-vis des contrevenants. Leur efficacité reste toutefois limitée, en raison de la pression exercée par les corporations d’artisans, la persistance de la violence et la faiblesse du dispositif policier pour contrôler l’application de la réglementation (Exbalin, 2013 : 120).

–

Une ville ivre-morte ?

En 1776, en tête de la série de rapports rédigés par les greffiers, la municipalité de Mexico présente « l’extrême abus des boissons interdites » comme l’une des sources majeures de mort violente. Quelques semaines auparavant, le vice-roi Bucareli y Ursúa présente également les « boissons interdites » comme la « source d’innombrables offenses à Dieu, d’effets nocifs sur la santé publique » et de « péchés, méchancetés et délits »5. Les actes criminels liés à la consommation d’une boisson enivrante et les morts éthyliques, pour lesquelles l’excès d’alcool est directement à l’origine de la mort, représentent le tiers des affaires enregistrées par les greffiers. À partir de ces sources, on peut dire que l’ivresse publique est considérée comme un véritable fléau social, nourrissant presque exclusivement les statistiques de la violence et de la mort dans la capitale.

Plusieurs boissons enivrantes sont produites en Nouvelle-Espagne à partir de l’agave, de la canne à sucre et de certains fruits. La plus consommée d’entre elles est le pulque (alcool fermenté d’agave). En raison de son prix très faible, le pulque est la boisson de la plèbe par excellence (Vásquez Meléndez, 2005). Il est consommé à toute heure de la journée – pour s’enivrer mais également comme un aliment bon marché – dans les nombreux débits de boisson (pulquerías) que compte Mexico. Les pulquerías sont des installations rudimentaires, ouvertes aux quatre vents, plus proches de l’étal que de la taverne (Figure 4). Leur configuration est réglementée par les autorités : elles ne doivent pas être cloisonnées afin de faciliter leur surveillance lors des rondes, notamment car certaines activités illicites (jeux de hasard, prostitution) se tiennent sur place ou à leurs abords. Malgré leur aspect rudimentaire, ces débits sont durablement inscrits dans la vie quotidienne des quartiers. De fait, leur cartographie change très peu entre 1756 et 1790 (Exbalin, 2006).

–

4. Représentation d’un débit de pulque dans une peinture de métissage. (A. Exbalin, 2015)

–

Le débit est le lieu par excellence de la conflictualité populaire, propice au relâchement des mœurs et aux éclats cathartiques, aux querelles d’honneur autour de l’argent et des femmes, dans une société où la violence est un fait courant, qui prend le regard public à témoin. Cela dit, c’est un espace de régulation sociale comme un autre, à l’intérieur duquel la violence éclate le plus souvent sans conséquences funestes, puisqu’elle est encadrée et contenue par le regard collectif des pairs et du voisinage.

Si l’ébriété publique est tant mise en avant par les autorités, c’est certainement en raison de ce qu’elle représente : le caractère subversif de la sociabilité populaire et des solidarités qui se nouent entre Espagnols pauvres, Indiens et métis dans les débits de boisson, en dépit de la différenciation socio-raciale sur laquelle repose la société coloniale. En 1776, le vice-roi Bucareli y Ursúa affirme que l’ivresse provoque la « perte lamentable de domestiques, d’esclaves, d’officiers et, qui plus est, de maintes personnes de qualité et distinction, qui sont incluses dans de semblables excès ». Cela illustre bien la fréquentation généralisée des débits, et la diffusion de pratiques de consommation et de sociabilité à l’ensemble de la société de Mexico.

Puisque la rue est le théâtre des mœurs et des sociabilités populaires, les autorités cherchent à en ordonner l’espace, à réglementer les activités et les circulations (souvent illicites) qui y ont lieu. Les morts violentes, en tant que symptômes du « désordre » public, doivent être reléguées et circonscrites à des espaces définis, qui symbolisent la place et l’efficacité du pouvoir des institutions civiles et religieuses.

–

L’ordonnancement de la mort, des cadavres de la rue aux dépouilles des cimetières

L’historienne Romina Zamora affirme que les villes hispano-américaines de l’époque coloniale se caractérisent par une « clarté sémantique hyper-signifiante de l’espace symbolique » : l’espace collectif est saturé de symboles et de signes qui représentent et matérialisent les croyances, les rapports de pouvoir et les hiérarchies dans l’espace urbain (Zamora, 2010). Dans cette perspective, il semble intéressant d’étudier la mort du point de vue de sa territorialité urbaine : dans quels espaces, et selon quelles pratiques la mort est-elle investie de significations politiques ? En introduction, nous avons vu que la gestion des cadavres fait intervenir à la fois les institutions de justice civile et le clergé. Au cours du XVIIIe siècle, la mort devient un terrain d’autant plus sensible que, sous l’influence des politiques régaliennes, l’Église s’en trouve progressivement dépossédée, au profit des juridictions civiles.

–

La mort, au cœur de la norme religieuse et de l’espace collectif

À Mexico, les corps morts font partie du paysage urbain, y compris en dehors des épisodes épidémiques. Les défunts sont enterrés entre les murs des églises paroissiales (atrios), dont les cloches sonnent quotidiennement le glas pour annoncer la mort et enjoindre à la prière pour les âmes des défunts. Le cimetière, situé au cœur de la trame urbaine, attenant à l’église ou à l’hôpital religieux, est directement accessible depuis les artères et les places centrales de la ville. C’est à l’entrée du cimetière, au même titre que sur les places ou les portiques des églises, que les autorités placardent les règlements urbains, ce qui témoigne de la fréquentation populaire du lieu. Pendant les Jours des Morts, en particulier, le cimetière de la cathédrale est fréquenté par une foule dense d’Indiens qui communient avec leurs défunts, déposant mets et boissons sur les tombes et s’enivrant dans l’enceinte du lieu et à ses abords (Béligand, 2007). Ce cimetière est un lieu de promenade, un espace social empreint de religieux mais également propice aux activités illicites – en raison de sa configuration irrégulière, mais aussi car son enceinte échappe au ressort des juridictions civiles. De fait, les criminels recourant à l’asile ecclésiastique viennent s’y réfugier pour échapper au châtiment de la justice royale et municipale6.

Hors des enceintes religieuses à proprement dit, la rue remplit elle aussi une fonction, à la fois symbolique et effective, de ritualisation, de réintégration de la mort et des cadavres au sein de la norme socio-religieuse. En temps d’épidémie ou d’inondation, les processions dédiées à une sainte figure protectrice traversent la ville d’une église à une autre afin de conjurer la mort (Ragon, 2003). Une autre pratique très évocatrice est celle de l’aumône au pied de la « cruz de cachaza », une croix érigée entre les deux grandes places de marché de la Plaza Mayor et du Volador, où transitent chaque jour des milliers d’habitants. Lors de la mort d’un proche, les indigents de Mexico s’installent au pied de la croix avec le cadavre, et demandent aux passants l’aumône qui leur permettra de payer le coût de l’enterrement (Viqueira Albán, 1987 ; Rodríguez Álvarez, 2001). Cela illustre l’inscription de la norme religieuse dans l’espace collectif, et notamment dans l’encadrement de la mort. Cependant, les autorités de justice civile jouent également un rôle clé dans le traitement des cadavres, notamment de morts violentes. Dans quelle mesure leurs pratiques contribuent-elles à la fabrique d’une norme politique d’encadrement de la mort, distincte de la norme religieuse ?

–

Administrer les cadavres, de la rue à la Plaza Mayor

Avant l’inhumation d’un cadavre, les causes de la mort doivent être élucidées, les éventuels coupables jugés, ce qui fait intervenir plusieurs juridictions : le juge de la Chambre criminelle de l’Audience (Real Sala de Crimen), le corregidor ou le juge municipal (alcalde ordinario). Tous siègent autour de la Plaza Mayor, où se trouvent également le palais vice-royal, la cathédrale, la prison de l’Audience (Cárcel de Corte) et la prison municipale (Cárcel de la Diputación). Les deux grands marchés du Parián et du Baratillo sont installés au milieu de la place. Ce lieu, qui est le cœur battant de la capitale populaire et marchande, est également celui de la mise en scène du pouvoir politique, dans sa dimension coercitive, comme le suggère l’emplacement du gibet, au centre du marché (Figure 6). Les morts ne sont pas éloignés du centre et de l’activité marchande et populaire par les autorités civiles. Au contraire, l’ordonnancement de la mort se déroule au siège du pouvoir politique, de part et d’autre de la vaste Plaza Mayor.

–

6. La Plaza Mayor, siège du pouvoir civil et religieux. Le gibet se trouve au milieu du marché populaire du Parián, au centre de la place. (Plan anonyme, v. 1760).

–

C’est le juge municipal (alcalde ordinario) qui se charge de l’enquête suivant une mort violente. Il se rend sur les lieux du crime ou de l’accident pour constater l’état de la victime agonisante ou le décès. Il est accompagné d’un greffier, auxiliaire de justice essentiel à la procédure judiciaire, qui note les déclarations de toutes les parties impliquées (victime, coupable, témoins). Si le cadavre est identifié par un parent ou voisin, il est inspecté et laissé à l’endroit du décès ou chez la famille. Au contraire, s’il n’est pas identifié, il est amené sous les portiques du palais municipal. Il y est exposé une journée, jusqu’à ce qu’un proche se manifeste. La mort, y compris violente, n’est donc pas soustraite au regard public : les corps sont exposés dans un lieu qui relève à la fois de la sphère publique et institutionnelle, et qui fonctionne comme un espace transitoire entre le siège des autorités et la rue. Ajoutons que l’identification des corps échappe à une procédure formelle d’enregistrement des victimes. Elle est permise par la reconnaissance publique, par le bouche-à-oreille, la circulation informelle de l’information sur la mort : les proches se rendent d’eux-mêmes aux portes du palais municipal pour réclamer leurs morts.

Cette exposition publique des cadavres ne sert pas seulement à les identifier. Elle constitue aussi la première étape de ritualisation du corps mort. Tandis que le cadavre est exposé à l’entrée du palais, les proches, mais également les passants, peuvent déposer une aumône (limosna) qui servira à payer le service solennel. De ce point de vue, les officiers de justice, et notamment les greffiers des tribunaux, jouent un rôle d’intercesseurs entre le traitement laïc et rituel du cadavre. Les cadavres inconnus sont envoyés au cimetière de la cathédrale, à quelques centaines de mètres du siège de la justice municipale, pour y être inhumés. Il est fréquent que, sur décision d’un officier de justice, l’aumône soit envoyée dans un couvent ou une chapelle, pour que soient prononcées les messes en « soulagement de l’âme du mort », au bénéfice d’un ordre religieux, et donc au détriment du clergé paroissial. Face à ces pratiques, les curés de paroisse de Mexico se plaignent auprès de l’archevêque, lors du synode général de 1771, « qu’on ne sache pas entre quelles mains demeure l’aumône, puisqu’aux portes des paroisses, il n’arrive que des corps dénudés, sans détails de l’état ou du domicile [des défunts], et de s’ils sont morts ou non en pénitents ».

En 1776, les greffiers commentent leurs pratiques d’administration des cadavres dans les rapports qu’ils rédigent pour le Conseil municipal. L’un d’eux témoigne qu’il « ignore ce qu’il advient de l’argent qui est collecté comme aumône, ou qui le perçoit, mais [qu’il] considère qu’il sert à payer les chandelles, les porteurs et autres besoins ». Cette déclaration d’ignorance assumée suggère les détournements abusifs de l’aumône, et plus généralement l’empiètement de la justice dans le ressort du clergé. Ces pratiques mettent également en évidence le rôle concurrent des clercs réguliers et séculiers dans la prise en charge des dépouilles.

–

Au-delà de la justice : conflits juridictionnels et revendications territoriales liés aux cadavres

À Mexico, les lieux de sépulture sont variés, puisqu’ils sont partagés entre les paroisses, administrées par les curés, et les couvents et les hôpitaux, administrés par les ordres réguliers. La territorialité complexe de l’institution religieuse coloniale entraîne des conflits de juridictions, qui se cristallisent autour de l’administration des sacrements, de la fréquentation des lieux de culte et de l’économie de la foi, ce qui comprend le traitement rituel des cadavres, puisque le clergé perçoit des redevances lors des inhumations. De plus, les confréries, rattachées à certains ordres religieux, ont vocation à accorder une sépulture à leurs membres. Les pratiques de charité et de piété qui les fondent peuvent se heurter à la juridiction paroissiale, et entraîner des conflits autour de l’appropriation des morts. C’est ce qu’illustre de manière évocatrice, dans les années 1750, le conflit qui oppose les curés de la paroisse de la Santa Veracruz à la confrérie de la Miséricorde, vouée à accorder une sépulture aux condamnés à mort. Les curés revendiquent les restes des paroissiens enterrés dans le couvent de la confrérie. En 1755, ils obtiennent du vice-roi que ces restes soient exhumés, puis transférés au cimetière paroissial de la Santa Veracruz (Rodríguez Álvarez, 2001 : 139).

Pareillement, l’hôpital religieux empiète sur l’administration paroissiale des cadavres. À titre d’exemple, l’Hôpital Royal des Indiens reçoit en moyenne 200 patients par jour, en 1776, non seulement de la ville, mais de toute la vallée de Mexico : les Indiens atteints de maladies, ou grièvement blessés lors de rixes, d’agressions ou d’accidents viennent s’y faire soigner ; ils entrent généralement pour y mourir. Au sein de l’hôpital, quatre chapelains accompagnent spirituellement les malades et les moribonds, et leur administrent les sacrements. Le lieu est doté d’un cimetière et d’une chapelle. La confrérie indienne de San Nicolás Toletino y est établie, et se charge quotidiennement de récolter l’aumône qui doit servir à financer les messes aux défunts (Muriel, 1990). De très nombreux Indiens y sont enterrés plutôt que dans leur paroisse, et leurs proches fréquentent le cimetière comme lieu de dévotion, de recueillement et de communion spirituelle.

Ainsi, l’administration de la mort s’inscrit dans la territorialité complexe d’institutions civiles et religieuses superposées. De plus, elle est compliquée par les pratiques de dévotion et les liens de solidarité des habitants de Mexico : si tous dépendent d’une paroisse, certains préfèrent que leur corps soit inhumé dans le lieu où se porte leur dévotion, ce qui alimente les conflits de juridiction au sein même de l’Église. Le clergé se trouve partiellement dépossédé de ses attributions administratives, non seulement par l’imposition verticale d’une politique régalienne dictée par le roi d’Espagne, mais également par les pratiques locales de petits officiers de justice, tels que les greffiers.

Dans la capitale mexicaine du XVIIIe siècle, la mort est investie de signifiants politiques. En tant que phénomène social, elle fait l’objet d’une importante réglementation : les morts violentes qui impliquent les couches populaires de Mexico doivent être empêchées, limitées ou ordonnées, puisqu’elles sont le symptôme du potentiel subversif de la vie sociale et des liens de solidarité au sein de la plèbe. Les cadavres, en particulier, sont empreints de corporalité politique : c’est par leur appropriation, leur relégation ou leur circonscription à certains espaces, mais également à travers les pratiques matérielles et symboliques dont ils font l’objet, que les institutions définissent la portée et les limites de leur pouvoir sur le territoire de la ville.

SARAH TLILI

–

Sarah Tlili est diplômée d’un Master en Histoire obtenu à l’Université Paris-Nanterre. Spécialisée dans l’étude du Mexique, elle suit actuellement un diplôme universitaire en sciences sociales des migrations à l’Institut catholique de Paris. Ses précédentes recherches portaient sur le métissage et les catégorisations socio-raciales en contexte urbain colonial.

altlisar@protonmail.com

–

Illustration de couverture : Exvoto de Don José Manuel de Guebara, peinture votive (Anonyme, 1799)

–

Bibliographie

Archives

Archivo General de la Nación (AGN), Instituciones coloniales, Padrones, vol. 52, f. 310-344.

De la Torre Villalpando, G. (dir), 2012, Compendio de bandos de la ciudad de México. Periodo colonial, en ligne.

–

Travaux d’historiens

Béligand N., 2007, « La mort dans la ville de Mexico au XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des pays de l’ouest, n°114, vol. 4, 73-95, en ligne.

Castro Gutiérrez F., 2018, « La violencia rutinaria y los límites de la convivencia en una sociedad colonial », Mecila Working Paper Series, n°9, 1-14, en ligne.

Cooper D., 1980, Las epidemias en la ciudad de México, 1761-1813, Mexico, IMSS, 263 p.

Cuenya Mateos M., 1999, Puebla de los Ángeles en tiempos de una peste colonial, Zamora, El Colegio de Michoacán, 315 p.

De Alba M., Exbalin A. et Rodríguez G., 2007, « El ambulantaje en imágenes. Una historia de la venta callejera en la Ciudad de México (siglo XVIII-XX) », European Journal of Geography, n° 373, en ligne.

Exbalin A., 2006, « Géographie du « vice » à Mexico. Les pulquerías dans la ville illustrée (XVIIIe siècle) », Trace. Travaux et recherches dans les Amériques du centre, n°49, 30-41, en ligne.

Exbalin A., 2013, L’ordre urbain à Mexico (1692-1794). Acteurs, règlements et réformes de police, thèse de doctorat en Histoire, Marseille, Université Aix-Marseille, 609 p.

Exbalin A., 2015, « Cuisine de rue, métissage et polissage des mœurs à Mexico au siècle des Lumières », communication au Colloque international d’histoire et des cultures de l’alimentation, Tours, en ligne.

Gonzalbo P., 2008, « El nacimiento del miedo, 1692. Indios y españoles en la Ciudad de México », Revista de Indias, n°244, vol. 68, 9-34, en ligne.

Gruzinski S., 2005, « Genèse des plèbes urbaines coloniales : Mexico aux XVIe et XVIIe siècles », Caravelle, n°84, 11-35, en ligne.

Haslip-Viera G., 1999, Crime and Punishment in Late Colonial Mexico City: 1692-1810, Albuquerque, University of New Mexico Press, 193 p.

Lozano Armendares T., 1987, La criminalidad en la Ciudad de México, 1800-1821, Mexico, UNAM, 368 p.

Márquez Morfín L., 1994, La desigualdad ante la muerte en la ciudad de México. El tifo y el cólera, Mexico, Siglo Veintiuno Editores, 358 p.

Morales M., 1992, « Cambios en las prácticas funerarias. Los lugares de sepultura en la ciudad de México, 1784-1857 », Historias, n°27, 97-104, en ligne.

Muriel J., 1990, Hospitales de la Nueva España. Tomo I. Fundaciones del siglo XVI, Mexico, UNAM, 360 p.

Ollero Lobato F., 2015, « Ciudad e Ilustración. Transformaciones urbanas en Sevilla », Cuadernos dieciochistas, n°16, 215-257, en ligne.

Olvera Ramos J., 2007, Los mercados de la Plaza Mayor en la ciudad de México, Mexico, CEMCA, 167 p.

Ragon P., 2003, Les saints et les images du Mexique, Paris, L’Harmattan, 486 p.

Rodríguez Álvarez M. A., 2001, Usos y costumbres funerarias en la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 317 p.

Rubial García A., 2017, Un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica, Mexico, El Colegio de México, 131 p.

Sánchez Santiró E., 2004, « El nuevo orden parroquial de la Ciudad de México: población, etnia y territorio (1768-1777) », Estudios de Historia novohispana, vol. 30, 63-92, en ligne.

Tlili S., 2019, « Groupes socio-raciaux et catégories administratives : le cas de la ville de Mexico au XVIIIe siècle » in Lacaze C., Soto Quirós R. et Viales Hurtado R. (dir.), Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe (siglos XVIII-XXI), San José, CIHAC, 19-32, en ligne.

Uribe Urán V., 2007, « ‘Iglesia me llamo’: Church Asylum and the Law in Spain and Colonial Spanish America », Comparative Studies in Society and History, n°2, vol. 49, 446-472, en ligne.

Vásquez Meléndez M. A., 2005, « Las pulquerías en la vida diaria de los habitantes de la Ciudad de México » in Gonzalbo P. (dir), Historia de la vida cotidiana en México. El siglo XVIII: entre tradición y cambio, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 71-96.

Viqueira Albán J., 1987, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 302 p.

Zamora R., 2010, « Lo doméstico y lo público. Los espacios de sociabilidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, en ligne.

–

Pour citer cet article : Tlili S., 2021, « La mise en ordre de la mort violente à Mexico, XVIIIe siècle », Urbanités, #15 / Mourir en ville, juin 2021, en ligne.

–

- À titre de comparaison, New York regroupe 50 000 habitants tout au plus à la même période ; Santafé de Bogotá, capitale de l’empire espagnol en Nouvelle-Grenade, en compte moins de 20 000. L’estimation pour Mexico provient des observations du baron de Humboldt, qui voyage en Nouvelle-Espagne à la fin du XVIIIe siècle. Cité par Béligand N., 2007, La mort dans la ville de Mexico au XVIIIe siècle, 77. [↩]

- Je fais le choix d’utiliser les termes « Espagnol » (español), « Indien » (indio) et « Noir » (negro) car ce sont ceux présents dans les sources du XVIIIe siècle. La traduction de castas par « sang-mêlé » est un choix conceptuel qui vise à éviter de le traduire par « castes » et de l’assimiler à la réalité du système de castes en Inde (qui est complètement différent). En Nouvelle-Espagne, les castas sont les métis et afro-métis issus du mélange entre Européens, Amérindiens et Africains. Sur la catégorisation identitaire en Nouvelle-Espagne, voir Alberro S. et Gonzalbo P., 2013, La sociedad novohispana. Estereotipos y realidades, Mexico, El Colegio de México ; Tlili S., 2019, « Groupes socio-raciaux et catégories administratives : le cas de la ville de Mexico au XVIIIe siècle » in Lacaze C., Soto Quirós R. et Viales Hurtado R. (dir.), Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe (siglos XVIII-XXI), San José, CIHAC, 19-32, en ligne. [↩]

- Les rues de Mexico sont fréquentées par une « plèbe infâme » selon le lettré don Carlos Sigüenza y Góngora ; « pauvre et malheureuse », selon le vice-roi de Croix ; une plèbe en haillons, « sans autre vêtement qu’une affreuse couverture ou qu’une guenille immonde » selon le vice-roi Miguel José de Azanza. Sur le contexte d’émergence du terme plebe à Mexico voir Gonzalbo P., 2008, « El nacimiento del miedo, 1692. Indios y espanoles en la Ciudad de México », Revista de Indias, n°244, vol. 68, et Gruzinski S., 2005, « Genèse des plèbes urbaines coloniales : Mexico aux XVIe et XVIIe siècles », Caravelle, n°84. [↩]

- « Cotidianamente se experimentaban en la misma capital homicidios voluntarios y muertes casuales repentinas » ; « a las parroquias no llegaban más que los cuerpos desnudos » (traduit par l’autrice). Source : AGN, Padrones, vol. 52, f. 311. [↩]

- Règlement urbain du 29 janvier 1776, émis par le vice-roi Bucareli y Ursúa, « son el manantial de innumerables ofensas a dios, de efectos nocivos a la salud pública », « de que se originan […] innumerables pecados, maldades y delitos », en ligne. [↩]

- Le droit d’asile sacré (asilo en sagrado) est une coutume qui trouve son origine dans le droit canon médiéval. Elle consiste à ce qu’une personne accusée d’un crime puisse demander la protection de l’Église afin de se soustraire au jugement des autorités civiles. Le droit d’asile connaît une longévité remarquable dans les territoires de la monarchie espagnole, comparé à l’Europe, où il est abrogé dès le XVIIe siècle. La Nouvelle-Espagne en offre des exemples notables. Voir V. Uribe-Urán, « ‘Iglesia me llamo’: Church Asylum and the Law in Spain and Colonial Spanish America » in Comparative Studies in Society and History, vol. 49, n°2, 2007. [↩]