Lu / Vers une architecture extrême, Rem Koolhaas. L’urbanisation est l’horizon de l’urbain

Alexandre Rigal

–

Inspiré de Delirious New York et de Junkspace, l’ouvrage Vers une architecture extrême rassemble une conférence retranscrite et un entretien de Rem Koolhaas, ainsi qu’une postface de Kwinter Sanford. Il s’agit d’une traduction d’un livre publié en 1996 par la Rice School of Architecture, et intitulé Conversations with Students. Son auteur principal est ainsi Rem Koolhaas, à la formation de scénariste, et qui est devenu un architecte et un théoricien de l’architecture de renom, à la tête du Office for Metropolitan Architecture. Comme son nom l’indique, ce studio travaille à concevoir ce en quoi consiste une architecture de la ville ou architecture métropolitaine. C’est un questionnement que l’ouvrage reprend. Rem Koolhaas propose un état des lieux de l’espace urbain contemporain au travers de projets de son agence dans les années 1990 – Terminal maritime de Zeebrugge, Bibliothèque de France, Centre ZKM pour l’art et la technologie des médias. Au travers de ces projets, il met l’accent sur un espace traversé par les flux de communication, d’argent, de personnes, de biens. Quelle place peut bien y conserver l’art du bâti, du lourd et du durable ? Alors que, selon lui, l’architecte croit de moins en moins à sa capacité à changer la vie, et que la patrimonialisation fige des pans entiers de ville, on peut considérer que Koolhaas offre, par ces projets, un manuel du créateur en période absurde. Si l’on traduit en des termes qui ne lui sont pas propres, le principe qui l’anime, il pourrait s’agir pour lui de bâtir « plus vite, plus haut, plus fort », et pour ce faire, de détruire à tour de bras. Une architecture de la ville contemporaine consisterait ainsi avant tout en une poursuite de l’urbanisation : par la masse, par la destruction. Koolhaas caricature les processus urbains à l’œuvre pour en conserver l’essence, qui consiste en la succession de destruction-construction. Il ne s’agit pas pour lui de juger qu’il est judicieux de détruire telle partie de ville pour l’améliorer, ou bien de conserver tel autre morceau, mais bien de poursuivre le geste modernisateur de rejet du passé, qui se traduit spatialement par la destruction de ces reliquats. Il ne tient aucunement compte du contexte.

–

Contre l’ab sence de sens, la masse

sence de sens, la masse

Les modèles urbains de Koolhaas sont La Défense, Houston, Atlanta, et Manhattan (1994). Ils sont donc marqués par un imaginaire américain, de ville à gratte-ciels. Or les villes américaines se caractérisent par leur croissance phénoménale – voir pour Chicago l’ouvrage de William Cronon (1991) – et par leur absence d’identité et de récit autour d’une ville historique ou romanesque, selon Koolhaas. Reprenant une définition déjà énoncée au sujet de Manhattan, Koolhaas définit donc l’urbain américain, qui serait l’horizon urbain global, en tant qu’espace surpeuplé, sans propriété autre que la congestion (1994). Ainsi, une architecture métropolitaine consisterait en une architecture de la congestion. Or, celle-ci est d’une échelle impropre à convenir aux bâtiments classiques du catalogue de l’architecte européen. Il s’agit d’ériger le bâti à une autre dimension, celle de la bigness (2011). C’est sur ce chemin que Koolhaas entraîne le public de sa conférence, et le lecteur.

À l’absence de sens précis et identifiable à assigner à la ville actuelle, se substitue l’urbanisation matérielle et l’éloge du massif, « impressionnant même s’il n’est pas beau » (ibid, p. 15). L’architecture s’épargne ainsi la résolution de la question du beau, interrogation malmenée par la modernité. À partir d’une certaine masse, l’extérieur du bâtiment retrouve sa fonction élémentaire d’enveloppe, qui perd toute signification et ne renvoie pas aux activités se déroulant à l’intérieur du bâtiment lui-même (2016, p. 15). L’indépendance des activités intérieures, et donc la variété des formes, est d’autant plus importante que le bâtiment grandit. La juxtaposition des formes n’obéit plus à un ordre préétabli, mais aux connexions qui les nouent. L’ascenseur devient le symbole de cette architecture qui ne possède aucun mode de lecture pré-imposé, et aucune transition. Or, l’ascenseur est l’objet par excellence pour briser les transitions, puisqu’il rend aveugles les circulations et les passages, et ne permet pas d’appréhension progressive des espaces (ibid, p. 15) ?

Comment se conjuguent alors accroissement des flux et accroissement de la masse du bâti ? Par la recherche du vide, autrement dit, de l’espace modulable et ouvert à des activités à définir par les usagers (ibid, p. 16).

« Le vide affirme une sorte d’effacement de toute oppression, dans laquelle l’architecture joue un rôle important. » (Koolhaas, 2016, p. 59)

Au lieu de l’utopie d’un bâtiment beau, riche de sens, misant sur la compatibilité des parties, Koolhaas promeut le vide de l’usage potentiel, assuré par la grande taille. Au lieu de la révolution des mœurs par une architecture avant-gardiste et l’imposition d’un modèle d’homme nouveau, Koolhaas déploie les activités présentes dans son bâtiment et qui définissent des modes de vie possibles suivant les souhaits du commanditaire. Au lieu de l’architecte stratège, il mise sur la tactique et le surf des flux. Le programme pour le Parc de la Villette soumis par OMA est sans doute celui qui illustre le mieux l’ambition de l’architecte. Horizontalisant le modèle du gratte-ciel par un travail de strates juxtaposées au sol, le programme aurait offert une congestion d’activités sans ordonnancement. La juxtaposition d’espaces divers devient une finalité en soi, Koolhaas nomme ailleurs ce procédé : une architecture de « la possibilité maximale » (Koolhaas, 2011, p. 38). Sur un espace donné, un nombre important d’activités est concentré. Celles-ci ne sont pas posées sans ordonnancement. Elles sont juxtaposées, volontairement sans travail de connexion entre elles. La connexion ne constitue donc pas une propriété urbaine par excellence pour Koolhaas, au contraire de la diversité et de la densité, qui feraient le sublime de la ville. Par ce geste, il traduit spatialement le peu d’intérêt qu’il semble porter à la rencontre et aux espaces publics, éléments clés de l’idéal de la ville européenne.

–

Contre le patrimoine et l’histoire, la destruction pour rester créateur

Cette concentration de l’architecte d’OMA sur la ville américaine et les autres villes dites nouvelles s’explique en creux par son rejet de la cité européenne classique. Pourtant Koolhaas est de nationalité néerlandaise, et il a ouvert son bureau d’architecture à Londres dès les années 1970. Il faut rappeler en plus que l’entretien se déroule en plein élan d’europhilie et de modernité, après la signature du Traité de Maastricht et la chute du mur de Berlin. Certains rêvaient alors à des États-Unis d’Europe. À nouveau, Koolhaas met en avant Manhattan et la définition qu’il lui avait donnée dans un précédent ouvrage :

« It suggests that the modern for Manhattan’s urbanism is now a form of architectural cannibalism by swallowing its predecessors, the final building accumulates all the strengths and spirits of the previous occupants of the site and, in its own way, preserves their memory. (…) Manhattan’s program is a paradigm for the exploitation of congestion. » (1994, p. 18)

Ainsi, l’architecte nie l’histoire par un geste de destruction, et en même temps, par le refus de la patrimonialisation. C’est explicite lorsqu’il discute des projets d’OMA pour le quartier de l’hôtel de ville de la Haye, soit un programme de 180 000 m2, au sein d’un centre-ville médiéval (2016, p. 12). Ce rejet de la ville européenne en tant qu’européenne au sens traditionnel peut s’expliquer par des motifs de parcours de vie – Koolhaas est né en 1944 et a donc grandi après la guerre dans un paysage en reconstruction, dans les ruines de l’idéal européen. Ces motivations deviennent encore plus explicites lorsqu’on découvre la fragilité de l’architecte qui doit lutter contre le pessimisme envers la modernité, afin de parvenir à construire et créer encore.

« On constate la peur de faire prendre des positions grandioses et généreuses, la peur fondamentale de revenir à ce en quoi chaque architecte croit dans ses moments les plus infantiles : « Je suis en train de changer le monde. » » (2016, p. 57)

Sans doute sensible à cette crainte, Rem Koolhaas applique un traitement de choc à la ville : la dynamique de la modernisation, autrement dit, la création par la destruction et le remplacement du bâti ancien – voir les travaux de Yves Pedrazzini à ce sujet et notamment un article sur Addis Abeba (2014). Koolhaas fait notamment une critique positive du nouveau Houston, défait de son centre « ancien », qui ne compte aucun bâtiment de plus de dix ou quinze ans (2016, p. 39) ! Houston devient ainsi l’un des avatars du paradigme de l’urbain contemporain, celui de « la ville sans histoire » (Koolhaas, 2011, p. 49). La pression pour la nouveauté se traduit par la destruction de l’ancien, par le refus du traditionnel et l’effacement de la mémoire urbaine. Dans la modernité sans finalité qu’augurait la fin du XXe siècle, Koolhaas tente de sauver le processus de modernisation, autrement dit d’urbanisation et de globalisation (Lussault, 2013), en rendant explicite sa violence nécessaire. L’espace urbain devient alors presque inhumain : « sans colle » entre habitants (2016, p. 41), sans marcheur (ibidem), sans nostalgie paralysante (ibid, p. 42), où disparaît l’espace public classique (ibid, p. 44). Libre des soucis politiques qui ont animé la modernité, l’architecte retrouve une place plus modeste, sans surestimation de sa puissance, comme les critiques du modernisme tendent à l’engendrer (ibid, pp. 42-43). Il fournit les conteneurs géants aux flux qui traversent l’urbain et accélèrent l’obsolescence du bâti et des mœurs en vigueur. Vidé des utopies modernistes, sans rattachement à une quête plus classique du beau, l’architecte-théoricien Koolhaas peut poursuivre l’œuvre de modernisation, avec une pression moindre de réinventer du neuf. Dans le même temps, il lutte aussi contre le refus d’être bâtisseur. Mais quel motif viendra justifier la violence de l’urbanisation, maintenant que la modernité a perdu ses rêves, et que l’architecte se définit lui-même en tant que « non-utopiste » (2016, p. 61) ?

Le lecteur de l’ouvrage se trouve ainsi directement aux prises avec le désenchantement de la modernité architecturale, qui n’a plus l’urbain pour objet, mais l’urbain pour idéal, faute de mieux.

ALEXANDRE RIGAL

–

Alexandre Rigal est doctorant en sociologie à l’EPFL (CEAT). Il mène une thèse sur le changement d’habitudes de mobilité et de modes de vie, à travers des enquêtes de terrain, des conceptualisations et des visualisations, au sein du projet PostCar World .

Koolhaas R., 2016, Vers une architecture extrême, Marseille, Parenthèses, 91p.

Rem Koolhaas est un architecte néerlandais de réputation mondiale.

–

Bibliographie

Cronon W., 1991, Nature’s Metropolis, Londres, Norton, 530p.

Koolhaas R., 1994, Delirious New York, New York, The Monacelli Press, 317p.

Koolhaas R., 2011, Junkspace, Paris, Payot, 121p.

Lussault M., 2013, L’avènement du Monde, Essai sur l’habitation humaine de la Terre, Paris, Seuil, 296 p.

Pedrazzini Y., Vincent-Geslin S., Thorer A., 2014, « Violence of Urbanization, Poor Neighbourhoods and Large-Scale Projects: Lessons from Addis Ababa, Ethiopia », Built Environment, 40(3), 394-407.

–

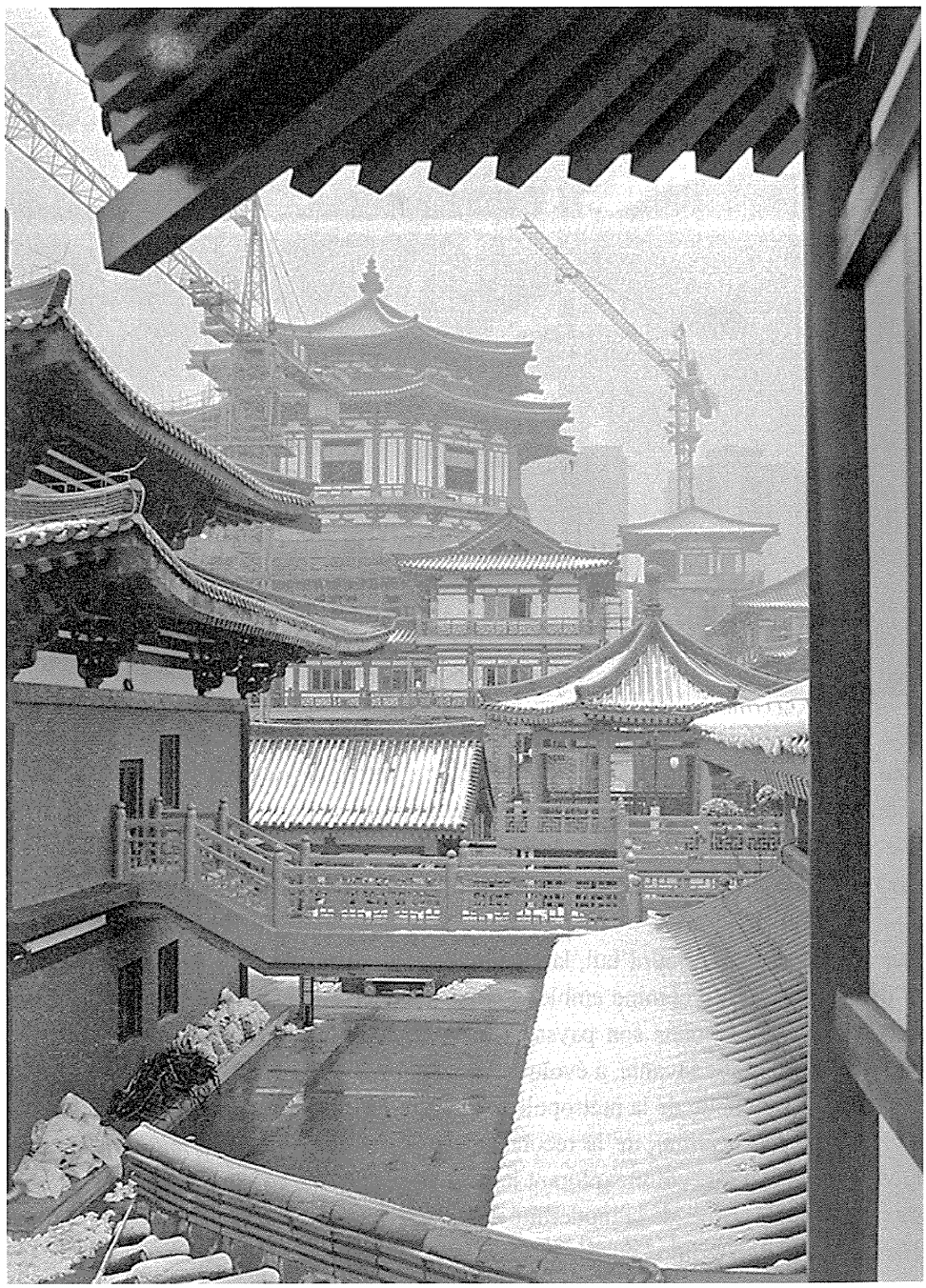

Image de couverture: Incendie du CCTV Headquarters, projet de l’agence OMA dirigée par Rem Koolhaas.