#1 / Pour vivre heureux, vivons sous terre

Léo Kloeckner

–

–

L’article de Léo Kloeckner au format PDF

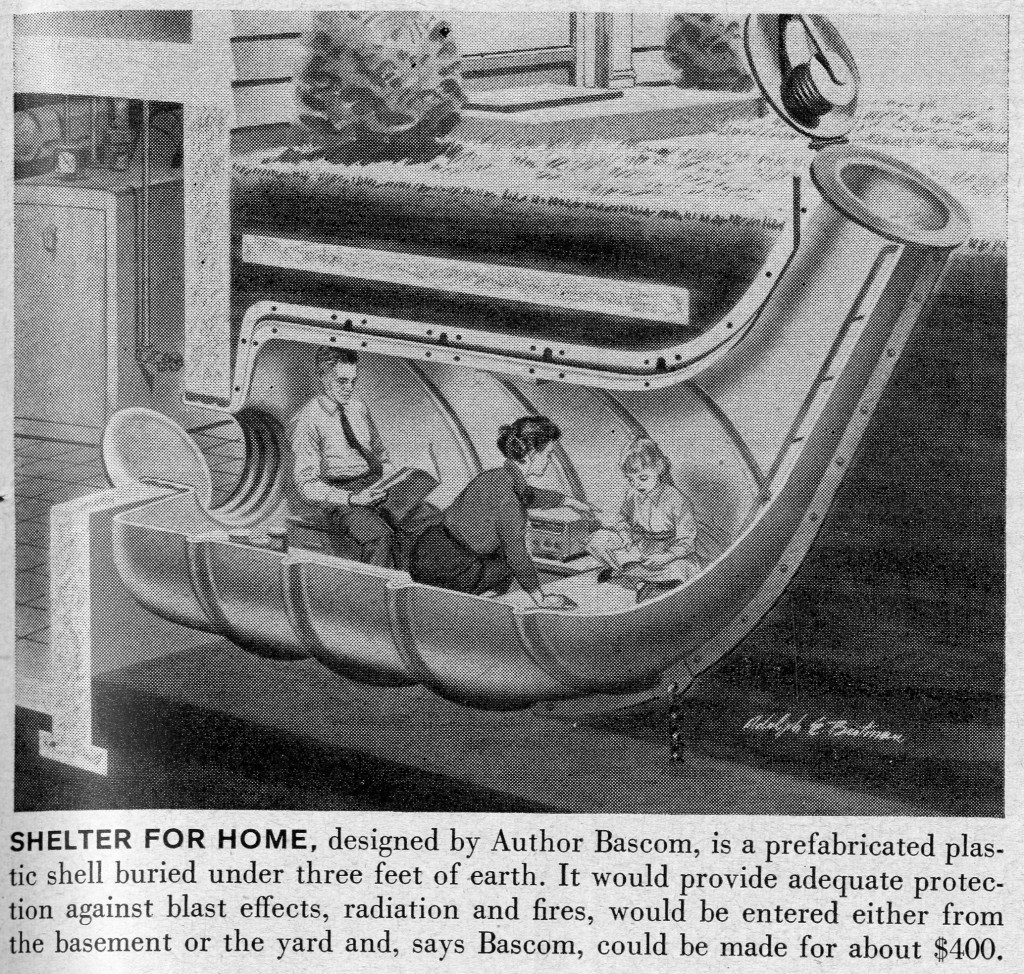

« War Games, 1961 » (Photo : Wide World), American Heritage, février-mars 1980, p 84

(Crédits : Courtesy of Beatriz Colomina)

« En découvrant la cour, les fleurs, les apaisantes peintures murales, les décors de jardin et la maison elle-même, les visiteurs réagissaient souvent en disant ‘mais c’est un monde de rêve !’ (…). Après avoir passé ce qu’il a qualifié de ‘nuit la plus reposante de sa vie’ dans la maison de Plainview, l’un de nos invités a déclaré : ‘Je dois impérativement avoir une maison souterraine pour ma propre famille’. Et sa détermination a permis, à terme, de construire la maison située dans le centre du Texas, en 1963. Son cuvelage s’étale sur quelques 390 mètres carrés, et la maison sur environ 260. Le jardin peut désormais se prévaloir d’une cour à l’avant et d’une cour à l’arrière, avec un patio de 4,60 m couvert de tuiles où fleurissent des orchidées et où grandissent toutes sortes de plantes et d’arbres. A l’extérieur, l’entrée et la salle commune coupent le garage en deux parties. Il est une anecdote amusante autour de cette maison. Les chiens de la famille, deux énormes chows-chows, ont exprimé leur opinion sur la vie souterraine en passant le plus clair de leur temps dans l’environnement contrôlé des extérieurs-souterrains, à l’exception bien entendu des indispensables moments de balades à la surface » (Swayze, 1980).

Dans les premières décennies de la Guerre froide, alors que plane la menace d’une apocalypse nucléaire, les architectes et les urbanistes américains font du sous-sol un « monde de rêve », un objet de désir. Les autorités américaines, par le biais de l’Office for Civil Defense et de l’American Institute of Architects, ainsi que de nombreux acteurs privés dans le secteur du bâtiment – promoteurs, architectes, investisseurs – encouragent la construction, l’aménagement et l’acquisition d’abris souterrains. Ils contribuent, avec l’appui des médias, à la popularisation d’un nouveau type d’espaces souterrains, pensés non seulement comme des abris anti-atomiques, mais aussi comme des lieux de vie autant, sinon plus désirables que les pavillons suburbains, alors déjà emblématiques de l’American dream. Le « monde de rêve » que promeuvent les discours produits autour du monde souterrain semble être le seul refuge envisageable pour le rêve américain, menacé en surface par la contamination idéologique et nucléaire du bloc ennemi. Seul le sous-sol semble à même de protéger des retombées (« fallout ») radioactives, donné par ces discours comme le seul futur envisageable pour le monde de la surface, caractérisé d’abord par son exposition à la menace atomique.

Trois ouvrages passionnants interrogent cette production d’un mode d’habiter souterrain aux Etats-Unis pendant la Guerre froide, en particulier pendant les années 1950 et 1960, alors que la crainte de l’apocalypse nucléaire est au plus fort. Le texte de Jay Swayze, Le Meilleur des (deux) mondes : maisons et jardins souterrains, publié à compte d’auteur en 1980 par Geobuilding Systems, constitue un exemple édifiant de ces discours de promotion d’un monde souterrain idéalisé et protégé de tout danger. Entrepreneur et instructeur militaire texan, spécialiste des guerres chimiques et atomiques, il promeut avec cet ouvrage les services proposés par sa compagnie Geobuilding Systems (qui vend des maisons souterraines), et revient sur les mérites des maisons enterrées qu’il a eu l’occasion de penser et de construire, avec le soutien parfois des autorités américaines. Son modèle d’Underground home avait ainsi été présenté à l’Exposition internationale de New York en 1964, à peine deux ans après la crise des missiles de Cuba. Publié en France pour la première fois aux Editions B2, le texte fait l’objet d’une entreprise éditoriale intéressante1. L’éditeur Nikola Jankovic ne se contente pas d’enrichir avec cet « ovni » (comme il le qualifie dans sa préface) le « cabinet de curiosités architectural » que se propose d’édifier la maison d’édition. L’ouvrage fait écho notamment à une autre publication, celle de l’historienne de l’architecture Beatriz Colomina, de l’université de Princeton : La pelouse américaine en guerre de Pearl Harbor à la crise des missiles, 1941-1961 (Editions B2, 2011). L’enquête visuelle de l’historienne donne à lire la production et la popularisation des abris antiatomiques individuels comme une étape importante de la « militarisation de la pelouse domestique » et comme l’occasion d’une idéalisation du home américain. L’abri antiatomique de David Monteyne (University of Minnesota Press, 2011), remet en perspective les abris souterrains individuels ou collectifs, et s’attache à l’analyse plus large de la production d’espaces d’abri et de refuge dans les premières décennies de la Guerre froide, comme l’expression architecturale de la culture du containment, stratégie choisie par Truman pour faire face au bloc soviétique. Pour lui ces espaces ne remplissent pas seulement une fonction militaire, mais servent aussi la reproduction d’un certain ordre social et le contrôle de la population urbaine.

Le monde souterrain dont il est question dans ces trois textes est situé culturellement, il est américain, et historiquement, le contexte de la Guerre froide permettant de comprendre les circonstances de son invention. Pour autant ces espaces, la manière dont ils sont pensés, dessinés, construits, et la façon dont ils sont vendus et promus auprès du public américain, offrent des pistes d’analyse intéressantes pour comprendre ce qui est en jeu quand il est question d’habiter sous terre, au-delà de l’expérience américaine, et donnent à penser les urbanités souterraines sous un jour particulier.

–

« La possibilité même du logement souterrain annonce un avenir architectural sans ruines » (Swayze, 2012)

L’enfouissement et l’isolation des habitacles souterrains, garanties de la protection pour Jay Swayze (Crédits : Géobuilding Systems)

Dans l’Amérique d’après-guerre, l’invention de ce monde urbain souterrain fait d’abris individuels et collectifs répond d’abord aux impératifs de la défense nationale. Ce qui anime les architectes, les urbanistes, les ingénieurs qui pensent et dessinent ces abris, c’est la peur de la ruine. Elle est justifiée par le conflit idéologique et militaire qui oppose les Etats-Unis au bloc soviétique. Même si la Guerre froide ne dégénère pas en conflit ouvert, la multiplication des terrains d’opération intermédiaires et l’escalade de la terreur – tout particulièrement dans les années 1950 et 1960 – entretiennent la crainte d’un conflit atomique mondial dans la population américaine. Cette crainte d’un groundzero généralisé est alimentée par les images des villes européennes partiellement détruites ou entièrement rasées, sous le feu des bombes nazies et alliées, et surtout par les images des effets des deux bombes atomiques lancées sur les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki par l’armée américaine en août 1945.

La stratégie de l’enfouissement, le choix du refuge souterrain pour échapper aux risques de destruction représentés par les bombardements, ne sont pas nouveaux. Depuis la première guerre mondiale, et la systématisation des bombardements des populations civiles et des zones urbaines, les techniques d’enfouissement et d’aménagement d’abris souterrains se sont complexifiées et perfectionnées. Les réseaux techniques souterrains déjà existants dans certaines métropoles européennes offrent un refuge opportun aux populations civiles visées par les bombardements, à l’instar du métro de Londres. L’entrée dans l’ère nucléaire donne cependant à la stratégie de l’enfouissement une dimension nouvelle. Il s’agit de lutter par l’enfouissement contre les destructions causées par la violence des bombardements, de s’abriter pour échapper à l’onde de choc et à la déflagration qui survient en surface lors de l’impact d’une bombe. Le refuge offert par le sous-sol ne peut cependant plus se limiter au moment du bombardement après l’invention de la bombe nucléaire, puisque les dégâts qu’elle occasionne sont causés non seulement par sa puissance de feu, mais aussi par les retombées radioactives qu’elle provoque, et qui rendent la vie à la surface impossible jusqu’à la disparition de l’excès de poussières et d’ondes radioactives. Le temps du refuge souterrain s’allonge. Dans les années 1950, les autorités américaines estiment ainsi à environ deux semaines la période pendant laquelle il est nécessaire de s’abriter des retombées (fallout). La nécessité de développer la stratégie de l’enfouissement s’impose en 1954, lorsque que les deux camps, américain et soviétique, maîtrisent la bombe A et la bombe H, et que la force de frappe des missiles soviétiques menace l’intégralité du territoire américain. C’est la course aux armements qui débouche sur la prégnance du modèle souterrain dans les projets de défense civile. L’Administration Fédérale de Défense Civile, fondée en 1950 par le président Truman, finance les recherches et les enquêtes censées déterminer le type de protection nécessaire dans l’éventualité d’un bombardement. Le National Fallout Shelter Survey mené en 1961 identifie les lieux de protection potentiels dans les bâtiments déjà existants. David Monteyne souligne l’instrumentalisation de l’American Institute of Architects (A.I.A.) par le Ministère de la Défense Civile (Office of Civil Defense, O.C.D.) à cette occasion. Un indicateur est créé, le « Protection Factor », censé renseigner sur la capacité de protection des bâtiments existants, et toutes les productions de l’A.I.A. ou de l’O.C.D. reconnaissent les espaces souterrains comme dotés du facteur de protection le plus important.

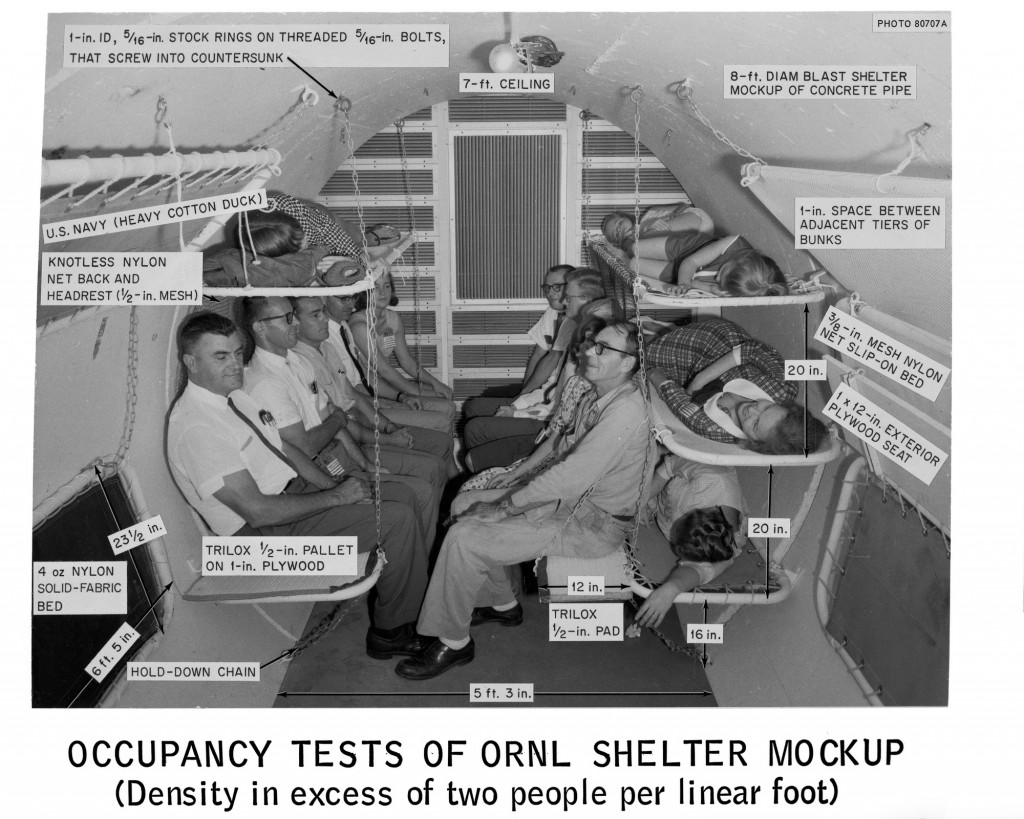

Les sous-sols des bâtiments publics sont aménagés pour pouvoir servir d’abris antiatomiques pour la population, et l’on finance la construction de centres de contrôle de la défense civile sous terre, dans une logique de bunker (un lieu caractérisé par la protection offerte par son isolement, et par le contrôle de l’espace alentour qu’il permet). L’Emergency Operation Center (E.O.C.) de New York, dessiné en 1960 par la compagnie Praeger-Kavanagh-Waterbury doit par exemple pouvoir servir de siège alternatif du gouvernement de l’Etat en cas de guerre. Il consiste en un bunker à deux niveaux, construit en béton renforcé, enterré sous un bâtiment de bureaux ordinaire. Les quartiers généraux de la Commission de la Défense Civile de New York sont d’ailleurs situés de façon permanente dans le bunker, qui peut accueillir jusqu’à 677 personnes. On y trouve une cantine institutionnelle, une clinique, des dortoirs ainsi que des aires de repos privées pour l’Etat major, un centre de télécommunications avec télégraphe, téléphone, et station radio reliée aux fréquences du système d’émission d’urgence. L’autonomie du bunker est assurée par trois générateurs tournant au diesel. L’espace limité offert par les abris souterrains oblige à une extrême rationalisation de leur aménagement, selon le principe du minimum vital, ces espaces n’offrant que le strict nécessaire à la survie sous terre en terme d’éclairage, de ventilation, et d’approvisionnement2. Le stress qui découle du séjour dans cet environnement minimal et confiné est combattu par le recours aux couleurs pastel dans le cas de l’E.O.C. de New York, où « les chambres étaient peintes dans des tonalités apaisantes de beige, de jaune et de vert » (Monteyne, 2011).

Le US Strategic Bombing Survey soulève la question du relogement des populations dans l’éventualité d’une guerre nucléaire, et comme le Congrès rejette d’abord le financement de programmes de construction d’abris collectifs, les autorités recommandent aux citoyens de se doter de leur propre abri. Leo Hoegh, directeur de l’Office of Civil and Defense Mobilization en 1958, encourage la construction d’abris privés, et déclare qu’ « aucun foyer d’Amérique n’est moderne sans abri antiatomique, c’est cela l’ère nucléaire ». L’abri antiatomique, le fallout shelter devient ainsi, plus qu’une nécessité de temps de guerre, l’accessoire d’une modernité particulière, celle de l’ère de l’atome, qui est aussi alors celle de la consommation de masse et de l’accès à la propriété privée. C’est ainsi que le rêve américain se dote d’une dimension souterraine nouvelle.

Le rêve américain dans « l’atomitat3»

Les conditions de vie, ou de survie, dans les abris souterrains sont contraignantes. Ce sont des espaces exigus, qui se définissent d’abord par leur clôture et leur isolement du monde extérieur. Le principal défi auquel sont confrontés les autorités et les investisseurs privés ne tient pas tant dans la faisabilité technique de tels habitacles, que dans leur habitabilité. Parce que le monde de la surface est amené à devenir temporairement hostile, il faut rendre le monde souterrain habitable. L’expérience du refuge souterrain, ne peut pas s’apparenter à une mise en bière (« a tumb-like existence », Monteyne, 2011), ce qui rendrait le séjour insupportable. Rendre ces lieux habitables représente un enjeu considérable pour les autorités : reconnaître qu’une vie relativement semblable à celle du monde de surface y est possible, c’est légitimer la stratégie diplomatique américaine de course aux armements et la politique du containment en rendant acceptable l’apocalypse nucléaire.

On assiste ainsi à la production d’une urbanité souterraine qui singe celle des suburbs de la surface. Les teintes pastels « apaisantes » utilisées pour décorer l’E.O.C de l’Etat de New York et déstresser l’Etat major ne sont pas sans rappeler ironiquement l’univers anxiogène décrit dans la caricature de la vie de banlieue par Tim Burton dans Edward aux mains d’argent, précisément caractérisé par son nuancier tout droit sorti d’une mallette de démonstration de cosmétiques Avon. L’abri antiatomique individuel rencontre un certain succès – au moins d’estime, puisque son coût en limite malgré tout la production – parce que les autorités réussissent à en faire plus qu’un refuge, « une image de la maison américaine à l’âge nucléaire » (Colomina, 2011). L’Abri atomique familial, brochure éditée à presque 8 millions d’exemplaires par le département de la défense en 1961, popularise l’abri souterrain comme l’accessoire idéal d’une modernité suburbaine désirable. Ce succès est entretenu par des initiatives privées, telles celle de Jay Swayze, qui présente en 1964 une maison souterraine témoin à l’Exposition internationale de New York, visitée par 1,6 millions de personnes.

La Maison témoin exposé à New York en 1964 attire plus d’1,6 millions de visiteurs

(Crédits : Underground World Home Corp, Courtesy Bill Cotter)

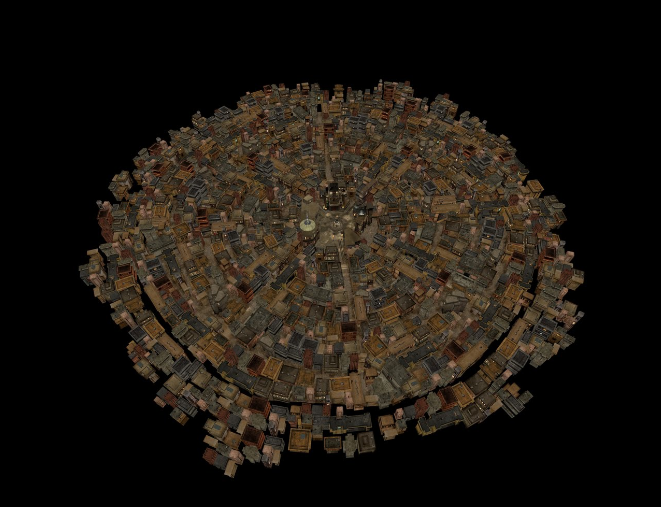

Dans son ouvrage promotionnel, il fait de la contrainte de l’isolement des espaces souterrains – a priori source de claustrophobie – son argument de vente principal, puisqu’il garantit tranquillité et sécurité4. Le monde souterrain qu’il décrit, fait de maisons et de jardins, est tellement désirable qu’il est même envisageable en dehors de toute éventualité nucléaire. Ce n’est plus le risque de l’apocalypse atomique qui fonde la démarche de l’habitat souterrain avec Jay Swayze, puisque les espaces qu’il propose, des habitations, mais aussi des lieux de loisir et de consommation, ne constituent au final qu’une extension souterraine de la banlieue américaine. Comme le rappelle Magali Rhegezza5, les espaces souterrains constituent une forme d’étalement urbain.

Cette urbanité se caractérise d’abord par son artificialité. Il suffit de lire la description d’une des réalisations de Geobuilding Systems pour s’en convaincre : « Enterrée sous sept mètres cinquante de terre et accessible par un ascenseur dissimulé dans un faux rocher, un cuvelage de 1500 mètres carrés, comprenant une maison de trois chambres, un gazon artificiel faisant office de practice de golf, une piscine chauffée, une cascade artificielle dans la cour arrière, deux jacuzzis, un sauna, un barbecue (ventilé à travers un des troncs d’arbre artificiels), une fontaine – et même une maison pour invités ». Mais cette artificialité n’est pas seulement celle du monde souterrain – nécessairement artificiel du fait des contraintes physiques qu’il présente –, c’est d’abord celle de la suburb américaine. Les Bunkers palaces construits par Geobuilding Systems et leurs jardins artificiels ne sont pas sans rappeler le style flamboyant des banlieues pavillonnaires aisées de la côte ouest ou du sud des Etats-Unis, où l’on a pour habitude de piquer des flamands en plastique rose vif sur des pelouses artificiellement colorées en vert.

La salle à manger avec vue de l’Underground home de 1964 (Crédits : Underground World Home Corp, Courtesy Bill Cotter)

« La peinture combinée aux effets d’éclairage dans le jardin Geobuilt suscite immédiatement une réaction émotionnelle chez le nouveau venu. Une fois plongé dans l’atmosphère créée sous le pinceau de l’artiste et rehaussée par un éclairage subtil, l’on oublie complètement l’artificialité de la création et l’on est emporté au cœur même du décor. (…) De vrais arbres, fleurs et autres plantes (ainsi que des cascades et des bassins) viennent stimuler les cinq sens et parachever cette reproduction souterraine du monde extérieur. La nature elle-même ne pourrait pas faire mieux » (Swayze, 2012). Ce qui est en jeu c’est le contrôle de cette nature, dont l’on s’isole pour mieux la reproduire dans une version aseptisée, garantie sans insectes, sans pollen, sans intempéries, sans microbes. Cette représentation d’une nature domestiquée, mais bucolique fait pendant à ce qui se passe à la surface, à commencer par la pelouse, le carré de gazon situé au-dessus de l’abri, et qui occupe une place fondamentale dans l’imaginaire suburbain américain.

Sous la pelouse, le contrôle social

Au fondement de l’urbanité souterraine inventée pendant les premières décennies de la Guerre froide aux Etats-Unis se trouve le souci du contrôle de l’espace et de ses pratiques. La nature y est idéalisée pour mieux la contrôler, de même que les usages et les pratiques de l’espace domestique y sont rationalisés, pour optimiser un espace exigu. Cela se traduit immanquablement par l’assignation de rôles sociaux stricts, caricature des rapports de pouvoir raciaux et genrés du monde de surface, et donc la mise en scène d’un contrôle social fort. Pour David Monteyne, professeur associé de « Design Environnemental » à l’université de Calgary au Canada, les urbanités souterraines auxquelles donnent lieu les préoccupations de la Défense Civile dans le contexte de Guerre froide et de mise en place de l’Etat providence par les présidents Kennedy et Johnson, constituent une forme de technique d’encadrement, de moyen de disciplinement du corps social6.

Refuge pour la famille nucléaire vivant dans le pavillon sur la pelouse, l’abri fait figure de conservatoire des valeurs américaines et de l’ordre social en temps d’apocalypse atomique. Aussi les autorités mettent en place des scénarios très précis de gestion de la vie en communauté dans les abris souterrains collectifs, comme le montre notamment le film du Ministère de la Défense Community Shelter Planning dont Monteyne fait l’analyse dans son chapitre 37. Il convient de maintenir un ordre social idéalisé pendant les deux semaines de confinement théoriquement nécessaires à la dissipation des retombées radioactives (selon les prévisions de l’époque). Là encore le monde souterrain auquel on donne naissance, que l’on planifie, singe le monde de la surface, et s’inscrit dans son prolongement. Les populations urbaines et suburbaines se voient ainsi assigner des abris collectifs en fonction de leur localisation géographique. La logique de proximité est censée favoriser l’accessibilité des abris, mais aussi la reproduction des communautés du monde de surface. On suppose que la reproduction en sous-sol des communautés de voisinage de la surface favorisera le maintien de la cohésion sociale dans un espace stressant et dans un contexte de mise à l’épreuve des solidarités. Le maintien de l’ordre est censé être assuré par un shelter manager, un chef d’abri, en charge de la sécurité, de l’organisation des activités quotidiennes et de la répartition des tâches, là encore selon une hiérarchie genrée et raciale.

Le seul afro-américain représenté dans Planning Community Shelter se voit assigner une tâche technique, et les images de promotion des abris individuels représentent un espace domestique souterrain dans lequel la femme est toujours une ménagère au sourire Bright, le père un col blanc bricoleur à ses heures, et où les enfants jouent au scrabble. L’ordre social est assuré dans les abris collectifs par une organisation quasi martiale des temps quotidiens, puisque du fait de l’exiguïté des abris (on est loin des maisons avec jacuzzis et sauna de Jay Swayze), les usages différenciés de l’espace selon les temps de la journée – dormir, se nourrir, faire de l’exercice physique – supposent une réorganisation totale de l’espace partagé dès que l’on change d’activité.

Paradoxalement c’est ce même souci du contrôle qui rend techniquement habitable le monde souterrain, qui le déshumanise, et suscite les critiques.

La descente au tombeau : de l’impossibilité d’habiter sous terre

Dès 1961, Levis Mumford, dans son ouvrage The City in History, critique cette urbanité souterraine nouvelle qui se dessine dans les premières décennies de la Guerre froide. Pour lui la volonté de contrôler les maux sociaux par la production de ces urbanités souterraines ne constitue rien d’autre qu’un retour à l’âge des cavernes, une régression de l’humanité. Il voit également d’un œil critique l’étalement urbain à perte de vue. Pour lui, loin d’être un modèle urbain, le monde souterrain qui se profile constitue une perte d’urbanité, la fin de la ville dense. Il la stigmatise comme une perte d’humanité.

Les urbanités souterraines auxquelles donne naissance la Guerre froide, qui prolongent en profondeur les urbanités de surface, donnent naissance à un urbanisme sécuritaire, et les techniques de bunkerisation qui sont alors développées pour répondre aux impératifs de la défense nationale donnent naissance à l’urbanisme sécuritaire que l’on connaît aujourd’hui aux Etats-Unis, décrit notamment par Mike Davis dans Au-delà de Blade Runner8 (2006). Son analyse fait au fond écho à celle de Lewis Mumford. Si le monde souterrain inventé pendant la Guerre froide aux Etats-Unis semble difficilement habitable – aussi confortable soit-il – c’est bien parce qu’il s’inscrit dans un monde dont la violence réelle et symbolique n’est pas tant celle dont on s’isole dans des habitacles souterrains, que celle qui préside à leur organisation et aux modes d’habiter ces espaces.

Léo Kloeckner

–

Léo Kloeckner est doctorant en géographie à Paris 1. Il travaille sur les campagnes d’affichage et les espaces publics dans les villes chinoises (Pékin, Shanghai).

–

Bibliographie

Colomina B., 2011, La Pelouse Américaine en Guerre de Pearl Harbor à la crise des missiles, 1941-1961, Paris, Editions B2, 70 p.

Colomina B., 2006, Domesticity at War, Barcelone, Actar, 280 p.

Davis M., 2006, Au-delà de Blade Runner, Paris, Editions Allia, 154 p.

Monteyne D., 2011, Fallout Shelter : Designing for Civil Defense in the Cold War, Mineapolis, University of Minnesota Press, 350 p.

Mumford L., 1961, The City in History, San Diego, Harcourt Inc.

Swayze J., 2012, Le meilleur des (deux) mondes : maisons et jardins souterrains, Paris, Editions B2 (traduction du texte original paru en 1980 chez Geobuilding Systems), 140 p.

- Une émission de « La Grande Table » lui a été consacrée sur France Culture le 9 janvier 2013, au cours d’un débat réunissant Magali Reghezza, Philippe Tretiack et Pascal Ory. http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-la-peur-un-moteur-des-transformations-architecturales-et-urbain [↩]

- « In defining minimum standards for fallout shelter, architecture for civil defense took the early modernist theme of Existenzminimum to its ultimate rationalization, that of mere survival. Existenzminimum was a concept developed in the 1920s by german architectural research into the minimum living requirements for working-class public housing, and was based on what architects believed were universal design standards » (Monteyne, 2011). [↩]

- « atomitat » : contraction de « atomic habitat », néologisme de Jay Swayze. [↩]

- « Notre procédé breveté dit du « bateau en bouteille » permet de placer n’importe quel type de bâtiment et de jardin dans un cuvelage de béton armé recouvert de terre afin de tirer tous les bénéfices qu’offre cette matière : la protection des biens et des personnes contre les ravages de l’homme et de la nature ainsi qu’une température constante (à une certaine profondeur) pouvant être utilisée pour chauffer ou rafraîchir les bâtiments de façon économique et respectueuse des ressources naturelles » (Swayze, 2012). [↩]

- Emission de La Grande Table consacrée à l’ouvrage de Jay Swayze le 9 janvier 2013 sur France Culture. [↩]

- « In my analysis, Cold War civil defense was a discursive formation and spatial practice particularly well suited to representing the goals and powers of the welfare state » (Monteyne, 2011). [↩]

- « Sheltering Communities », David Monteyne, 2011. [↩]

- Là encore, écouter sur ce point l’intervention de Magali Rhegezza sur l’ouvrage de Swayze dans l’émission de la Grande Table du 9 janvier 2013. [↩]