Mondes urbains britanniques / Entretien : La trajectoire néolibérale de deux villes industrielles britanniques, Manchester et Sheffield

Entretien avec Vincent Béal et Max Rousseau, par Flaminia Paddeu

–

–

Vincent Béal est maître de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg (UMR 7363 SAGE).

vbeal AT unistra DOT fr

Max Rousseau est chargé de recherche au CIRAD (UMR 5281 ART-Dev), actuellement détaché à l’Institut national d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat (Maroc).

max.rousseau AT cirad DOT fr

——-

Vous travaillez respectivement sur les villes de Manchester et Sheffield. Pourquoi ce choix ? De quoi sont-elles pour vous représentatives, par rapport aux autres villes britanniques ?

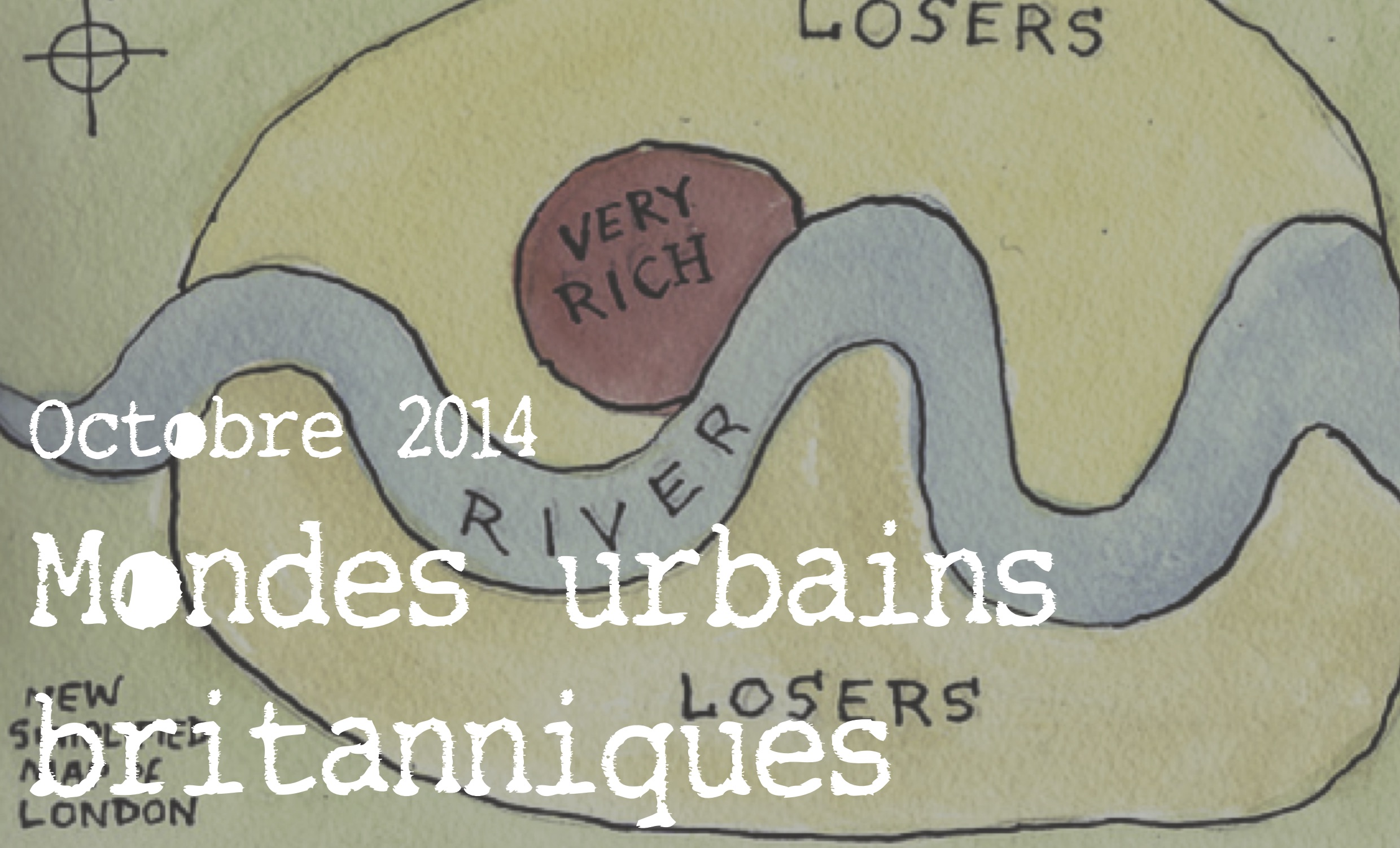

Max ROUSSEAU (MR) : Sheffield est un cas d’étude passionnant parce que la ville comportait l’une des proportions les plus élevées d’ouvriers en Occident pendant la période industrielle, durant laquelle elle était d’ailleurs surnommée « la ville la plus prolétaire d’Europe ». C’est donc une ville parfaitement adaptée à une analyse en termes d’économie politique urbaine, parce qu’il s’agissait d’une ville archétypale du fordisme, non seulement en raison de sa forte proportion d’ouvriers, mais aussi du fait de sa spécialisation industrielle (la sidérurgie) et enfin en raison de la précocité de sa conversion au travaillisme, un système politique parfaitement organisé au niveau municipal, avec un étroit contrôle exercé par la base militante sur les élus du conseil municipal. La ville respectait également pleinement la division du travail régissant la régulation urbaine sous l’ère fordiste : au patronat, la responsabilité du développement local ; à la municipalité, la prise en charge de la consommation collective. Enfin, l’évolution du capitalisme à Sheffield est relativement simple à comprendre, en raison de l’archi-domination historique de deux branches : la sidérurgie d’une part, la coutellerie de l’autre, avec un patronat très ancré dans son territoire. Archétypale du fordisme, la ville l’est ensuite, évidemment, des difficultés rencontrées par les espaces d’industrie lourde à se reconvertir sous l’ère post-fordiste. Au moment de la fermeture des usines, ce bastion du travaillisme a d’abord brièvement envisagé une autre voie : c’est la parenthèse fascinante de la Nouvelle gauche urbaine, durant lequel de jeunes élus appartenant à l’aile gauche du parti travailliste et issus des quartiers les plus touchés par la récession finissent par devenir majoritaires au sein du conseil. C’est une période, au début des années 1980, durant laquelle des élus locaux, confrontés à une grave crise économique et sociale, tentent de mettre en œuvre de nombreuses mesures progressistes et innovantes : politiques de formation des chômeurs et de gratuité des transports publics, soutien au développement de coopératives ouvrières, promotion de la participation, etc. Sheffield constitue l’une des villes où le mouvement est le plus ambitieux et la ville devient le symbole de la contestation au thatchérisme, gagnant par exemple les surnoms de « Red Sheffield » ou de « Socialist Republic of South Yorkshire ». Toutefois, déjà perdante économiquement et socialement, la ville a fini par perdre la bataille politique contre le gouvernement central au moment de l’introduction du « rate capping », un système plafonnant le budget des autorités locales, les privant ainsi de leurs leviers d’action (voir Fig. 1).

———-

Campagne municipale contre le « rate capping », un système plafonnant le budget des autorités locales (archives municipales).

————

Dès lors, la « rentrée dans le rang » de Sheffield signifie la pleine acceptation de l’entrepreneurialisme urbain, avec le rapprochement à marche forcée du gouvernement urbain avec le patronat local dès le milieu des années 1980. Mais le « retard » pris par Sheffield dans cette conversion, l’étroitesse de la marge de manœuvre du nouveau régime urbain ainsi que la gravité des problèmes économiques et sociaux dans la ville débouchent sur la prise de deux décisions fortement controversées, toutes deux dès 1986. La première est celle d’accueillir les World Student Games, un méga-projet destiné à transformer l’image de la ville, qui impliquait la construction dans la ville de plusieurs stades aux normes olympiques mais qui dégradera fortement des finances locales déjà en difficulté. La seconde est celle d’autoriser la construction de l’un des principaux centres commerciaux d’Europe dans la périphérie de la ville. La concurrence exercée par celui-ci détruira l’armature commerciale du centre-ville dès le début des années 1990 (voir Fig. 2 et 3).

————

————–

Ces deux projets fortement controversés sont archétypaux des « politiques du désespoir » menées dans des villes devenues répulsives pour les investisseurs extérieurs. Ils constituent la triste conséquence de la mise en compétition de villes exsangues, et marquent par ailleurs les débuts de la baisse électorale historique du travaillisme à Sheffield.

Vincent BÉAL (VB) : La ville de Manchester dispose de caractéristiques assez similaires à celle de Sheffield. C’est le berceau de la révolution industrielle britannique et, historiquement, l’industrie textile et le commerce portuaire constituent les deux moteurs de l’économie locale. L’industrie y a donc été aussi présente qu’à Sheffield. Pourtant, Manchester se démarque également fortement des autres villes industrielles du Royaume-Uni. Déjà, c’est la deuxième ville britannique et, à ce titre, elle a toujours bénéficié d’une économie beaucoup plus diversifiée et internationalisée que Sheffield, Newcastle ou même Birmingham. Historiquement, Manchester disposait d’un secteur privé très dynamique lié à la finance, à l’assurance et à la banque, dont le groupe Coop Bank constitue aujourd’hui l’un des principaux représentants. Ensuite, Manchester se caractérise par la présence d’acteurs économiques dotés d’un ethos particulier, très marqué par la compétition. De nombreux travaux d’historiens ont montré que les élites économiques mancuniennes – les fameux Manchester Men – étaient beaucoup plus libérales et proactives que les élites économiques de Liverpool ou de Sheffield. Enfin, Manchester, c’est également une culture spécifique notamment à partir des années 1970 et 1980. Il faut se souvenir qu’à cette époque on parlait de « Madchester » (voir Fig. 4) pour évoquer l’effervescence qui régnait dans la ville.

———-

————-

Le déclin industriel et urbain avait favorisé l’émergence de mouvements alternatifs qui se concentraient dans quelques quartiers comme le Northern Quarter ou Hulme, un quartier de grands ensembles qualifié à l’époque de « plus grand squat d’Europe ». Ces mouvements avaient leurs pendants musicaux avec des groupes d’abord de new wave comme Joy Division et New Order, puis d’acid house comme Happy Mondays. Ainsi, tout une dynamique s’est structurée, notamment autour du label mythique de Tony Wilson, Factory Record, et de la discothèque non moins mythique, l’Hacienda. C’est cette dynamique qui va positionner Manchester comme une ville alternative, contre-culturelle et révolutionnaire (voir Fig. 5).

————-

————

Donc, si on en revient à la comparaison avec Sheffield, dans les années 1980, la nouvelle gauche urbaine s’appuie sur ce mouvement pour mettre en place des politiques urbaines certes alternatives au modèle thatchérien, mais moins centrées sur l’économie et la redéfinition du rapport capital/travail qu’à Sheffield. C’est pour cette raison que les élites politiques mancuniennes vont se convertir plus facilement aux dogmes néolibéraux au début des années 1990. Ils vont d’ailleurs, à partir de là, instrumentaliser l’identité alternative construite dans les années 1970 et 1980 à des fins d’attractivité, de marketing et de positionnement international. Aujourd’hui, cette identité alimente un discours arrogant des élites locales qui considèrent que Manchester est la ville de toutes les révolutions. Peter Saville – le célèbre designer britannique, directeur du marketing de Manchester depuis 2006 – n’a d’ailleurs de cesse de répéter la célèbre maxime de Disraeli : « What Manchester does today, the world does tomorrow ».

MR : Pour rebondir sur ce que dit Vincent de l’identité musicale des villes britanniques et de leur rôle dans les politiques urbaines, bien que distante de moins de soixante kilomètres de Manchester, Sheffield présente un profil différent. C’est la ville où ont émergé des artistes célèbres tels que Joe Cocker au tournant des années 1970, les groupes de new wave Human League et de hard rock Def Leppard dans les années 1980, puis les groupes de rock alternatif Pulp dans les années 1990 et, plus récemment, les Arctic Monkeys. En 1999, Sheffield s’était d’ailleurs vu attribuer le centre britannique de musique populaire, contre Londres et Liverpool, mais le musée, lourdement déficitaire, ferma ses portes une année après son ouverture. Il est clair qu’en comparaison de ces deux villes ou de Manchester, l’histoire de la musique populaire reste moins variée à Sheffield, parce que la ville est longtemps restée un « gros bourg » provincial, avec une diversité sociale et ethnique moindre que dans d’autres grandes villes. C’est ce qui explique par exemple que lorsque le déclin industriel et le thatchérisme arrivent, la ville n’a pas répondu par le mouvement punk, mais par le mouvement skinhead : à la différence de Londres ou Manchester, la ville n’était pas pourvue d’une classe moyenne apte à mettre en scène puis à commercialiser la révolte des jeunes ouvriers. Ceux de Sheffield « surjouaient » donc simplement, sans la distance ironique des épingles à nourrice, leur condition désormais menacée. C’était l’essence du mouvement skinhead, mais mâtiné de la tradition politique de la ville, profondément ancrée à gauche, et qui a donc donné naissance à la sous-culture redskin, celle des skins communistes. Pour les élites de la ville, c’était évidemment moins vendeur que la scène de Madchester, mais cela rentrait toutefois pleinement en résonance avec le gouvernement de Nouvelle gauche urbaine, dont le leader, David Blunkett, dénigrait ouvertement une « trendy left » qu’il opposait à son mouvement prioritairement axé autour des questions sociales (et non sociétales) et de la défense de la classe ouvrière (et non celle des minorités ethniques et sexuelles).

————-

Dans vos travaux communs, vous faites un travail minutieux de comparaison entre Sheffield et Manchester, rassemblées par l’industrie, la crise économique et le rôle historique du Labour, mais dont les trajectoires divergent à partir des années 1980. Qu’en est-il aujourd’hui de leur situation, en 2014, restent-elles comparables ?

VB : Les deux villes restent comparables, bien entendu, mais les différences qui existaient dans les années 1970 et 1980 se sont amplifiées. Manchester et Sheffield ne font sans doute aujourd’hui plus partie de la même division. D’un point de vue économique, Manchester a « mieux » négocié le tournant des années 1990 en recentrant son économie, d’abord, sur les services, la culture et l’organisation d’événements structurants comme les jeux du Commonwealth de 2002, puis plus récemment sur les nouvelles technologies, l’environnement et les industries « créatives ». La ville cherche depuis les années 2000 à se positionner non plus vis-à-vis de Sheffield et Liverpool, mais bien davantage de Barcelone, Lyon, ou Milan. La construction de tours, comme la Beetham Tower, réalisée par l’architecte Ian Simpson dans l’objectif d’offrir une skyline à Manchester, va dans ce sens (voir Fig. 6).

————–

————

Toutefois, si la ville a réussi à transformer son économie et à améliorer son image, elle est aussi devenue une ville beaucoup plus duale où se côtoient des espaces très dynamiques qui connaissent un développement immobilier impressionnant comme le centre-ville, sa proche périphérie avec des quartiers comme Hulme et Ancoats, ou encore les quais de Salford, et des espaces de relégation extrême comme les quartiers Est. Malgré le lancement d’ambitieuses politiques de régénération à la fin des années 1990 pour préparer l’organisation des Jeux du Commonwealth, ces quartiers restent parmi les plus défavorisés d’Angleterre et, à l’exception de quelques enclaves comme l’éco-quartier de New Islington, leur situation n’a quasiment pas évolué depuis 20 ans. Depuis la crise de 2007, les inégalités se sont encore renforcées dans la ville, comme un peu partout ailleurs au Royaume-Uni. Toutefois, Manchester a été l’une des villes qui a le mieux résisté en parvenant à entretenir la dynamique entrepreneuriale engagée dans les années 1990 et 2000. L’extension de l’aéroport et du système de transport Metrolink se poursuit et, si le développement immobilier a ralenti, la ville a réussi à attirer de nouvelles firmes comme la BBC ou encore KPMG. Cette situation s’explique sans doute par la base économique diversifiée de la ville, mais également par la spécificité de la coalition qui la gouverne, qui dispose d’une capacité d’action impressionnante qui a été encore renforcée en 2011 par l’attribution du statut de « super-council », un régime dérogatoire au droit commun conférant des pouvoirs plus étendus aux institutions métropolitaines. Cette coalition qui mêle acteurs publics et privés a été particulièrement efficace pour saisir les opportunités de redéveloppement et capter des financements étatiques et européens. Elle peut être considérée comme l’une des plus stables en Europe, dans la mesure où les travaillistes dirigent la ville de manière ininterrompue depuis les années 1960 et que le leader n’a changé qu’une seule fois en trente ans, lorsqu’en 2002 Richard Leese succède à Graham Stringer. Pour l’anecdote, l’emblématique Directeur général des services, Howard Bernstein, en poste depuis 1999, avait fait son entrée au sein de la bureaucratie municipale en 1971…

MR : Les deux villes restent deux villes hyper-entrepreneuriales, avec des coalitions mêlant acteurs publics et privés, qui mettent en œuvre des projets ambitieux et des campagnes de marketing agressives afin d’attirer les populations jugées désirables et les investisseurs. Mais le moindre succès de Sheffield dans son redéveloppement s’explique par plusieurs facteurs. Premièrement, Manchester avait connu la crise nettement avant Sheffield, car les premiers soubresauts dans le textile remontent aux années 1960 alors que la municipalité de Sheffield se pense à l’abri jusqu’à la fin des années 1970, la sidérurgie étant considérée comme une industrie stratégique pour l’Etat central. La municipalité n’était donc absolument pas prête, ni à la crise de l’économie de la ville, ni à l’injonction de se convertir à l’entrepreneurialisme. Deuxièmement, la base économique de Sheffield était faiblement diversifiée et dans une ville prospère, le patronat n’avait pas l’habitude de s’occuper des affaires urbaines. Il ne sort de sa traditionnelle réserve qu’avec l’arrivée de la Nouvelle gauche urbaine dont il critique violemment la stratégie. Politiquement, cela s’est donc traduit, à la différence de Manchester, par l’absence d’un secteur privé proactif, apte à s’allier avec le conseil pour dessiner une stratégie de redéveloppement entrepreneuriale efficace à un moment clé. Tout ceci explique en partie les désastreux projets urbains décidés en urgence à la fin des années 1980. Par la suite, on aurait pu penser assister au rattrapage de sa voisine mancunienne par l’ex Steel City. Une « Sheffield Mafia » sur le modèle de la célèbre « Manchester Mafia » a d’ailleurs rapidement émergé au sein du patronat « post-sidérurgique » de Sheffield, pour occuper des postes-clé au sein des structures partenariales et assurer la continuité de la stratégie de redéveloppement. Parallèlement, dans les années 1990, la municipalité a poursuivi son rapprochement avec le secteur privé, ce qui lui permis de faire figure de bon élève auprès des gouvernements Major puis Blair, et d’obtenir ainsi des fonds importants pour ses deux priorités : le redéveloppement du centre-ville et celui de l’ex-vallée sidérurgique. Certes, politiquement, la ville est devenue beaucoup plus instable que Manchester. A partir de la fin des années 1990, le parti travailliste, qui avait gouverné la ville sans interruption depuis les années 1920, finit en effet par perdre la majorité au profit des Libéraux-Démocrates, et les années 2000 se caractérisent par une forte instabilité politique à la tête du conseil, avec plusieurs basculements de la majorité municipale entre les travaillistes et les libéraux-démocrates. Mais cette crise du leadership politique n’a absolument pas conduit à infléchir la stratégie de redéveloppement, en raison des multiples structures partenariales mises en œuvre par le conseil et qui regroupent, outre celui-ci, des représentants des secteurs public, parapublic et privé. Celles-ci assurent une continuité malgré les alternances politiques, d’autant qu’un faible nombre d’acteurs y jouent un rôle clé, notamment la chambre de commerce et les deux universités. L’instabilité politique à la tête du conseil provient du scepticisme croissant de la population à l’égard non seulement de la dimension redistributrice, mais de l’efficacité même de la stratégie de redéveloppement (voir Fig. 7).

————

Contestation au moment de l’expulsion d’un squat dans le quartier de l’université Hallam à Sheffield, accusée de poursuivre une stratégie immobilière (Max Rousseau, 2005)

————

De fait, l’approche du redéveloppement par l’appui au secteur immobilier poursuivie à Sheffield depuis la fin des années 1980 trouve ses limites, notamment depuis la crise de 2008. Plusieurs promoteurs qui s’étaient vu attribuer la mission de réaliser des projets prioritaires ont fait défection ou ont montré des signes de faiblesse. Par exemple, la construction de la St. Paul’s Tower, la plus haute de la ville et qui était censée constituer un signe du renouveau, a pris un retard important suite à la faillite du promoteur, et ses ambitions ont été revues à la baisse, ce qui est difficile à digérer pour la municipalité. De même, le redéveloppement de Park Hill, un grand ensemble surplombant le centre-ville construit par le conseil dans les années 1960, est devenu un véritable feuilleton. Emblématique du brutalisme (un courant de l’architecture moderne), Park Hill est un quartier célèbre dans toute l’Angleterre où il est soit révéré, soit, le plus souvent, détesté. Le conseil avait choisi de le rénover et avait choisi pour ce faire l’également célèbre promoteur mancunien Urban Splash, spécialisé dans la conversion de bâtiments industriels en lofts. C’était un signe clair du nouvel usage du quartier iconique de Sheffield, depuis les logements publics construits pour les ouvriers vers des logements privés à destination des étudiants et des « créatifs » (voir Fig. 8).

———–

————-

Mais Urban Splash a lui aussi rencontré des difficultés et l’avenir du chantier de Park Hill reste incertain. Enfin et plus généralement, le marché immobilier de Sheffield, après le boom des années 2000, n’a pas rebondi après la baisse de 2008. Il continue aujourd’hui à plonger, si bien que la ville est considérée comme le « mouton noir » du Royaume-Uni. Au vu de la stratégie poursuivie par la coalition publique-privée, qui accorde un rôle crucial à l’immobilier, la situation s’avère donc très problématique. La crise a révélé la fragilité structurelle de la ville, et on assiste peut-être à une nouvelle période où les destins de Manchester et Sheffield sont en train de diverger nettement.

—————-

En travaillant sur les villes britanniques comment le thème du tournant néolibéral et de son impact sur les politiques urbaines s’est-il imposé à vous ?

MR : Quand j’ai débarqué à Sheffield, on pouvait voir le néolibéralisme à l’œuvre dans de multiples aspects de la gestion urbaine, tant au niveau de l’organisation du pouvoir urbain qu’à celui des politiques urbaines proprement dites. Il était ainsi aisé de constater le pouvoir que détenait la principale structure partenariale en charge de la définition de la politique de redéveloppement, mais également que les intérêts qui s’y exprimaient avec le plus de force n’étaient pas ceux des habitants en difficulté, pourtant nombreux à Sheffield… Il était par ailleurs aisé de constater que les alternances au conseil municipal ne modifiaient la stratégie de redéveloppement qu’à la marge. Il était enfin facile de déceler l’influence des idées de Richard Florida et, plus généralement, du modèle nord-américain de redéveloppement sur les employés municipaux opérant dans le marketing territorial, la gestion des équipements, l’urbanisme ou le développement économique. Au niveau des politiques urbaines, ce qui m’avait frappé était de constater à quel point l’ex-ville ouvrière était systématiquement reconstruite aux goûts de groupes dont on trouvait pourtant peu la trace dans l’histoire de la ville : des cadres des services de pointe, des travailleurs « créatifs », des touristes, des consommateurs aisés… J’avais notamment été frappé par mon entretien avec la leader du conseil municipal, une travailliste issue d’un milieu modeste. A un moment, je lui avais demandé pourquoi elle était si fière des nouveaux bâtiments abritant des avocats d’affaire construit derrière la mairie. Et elle m’avait répondu : « parce qu’avec ce type d’emplois qualifiés viennent tout un tas d’emplois non qualifiés, dans le ménage, le gardiennage, etc., qui peuvent être pourvus par nos habitants ». C’est là que j’ai pris conscience de la manière dont les néo-travaillistes avaient assimilé les idées néolibérales, et j’ai ensuite multiplié les entretiens pour essayer de comprendre par quels canaux cette nouvelle manière d’envisager le développement s’était diffusée dans une ville qui s’était pourtant caractérisée par sa franche hostilité au thatchérisme dans les années 1980.

VB : Je rejoins ce qu’a dit Max, mais je pense qu’il y a également d’autres raisons qui expliquent pourquoi nous nous sommes tournés vers les travaux de David Harvey, de Neil Brenner ou de Jamie Peck sur le néolibéralisme. Avec Max, nous avons tous les deux réalisés une comparaison internationale de villes. Ce type d’exercice influence forcément le cadrage théorique d’une recherche. On dit souvent que la comparaison de cas appartenant à des contextes différents permet d’opérer un « détour » par l’étranger qui facilite la mise à distance d’une réalité nationale bien connue et favorise ainsi la rupture épistémologique. C’est bien entendu le cas, mais ce détour par l’étranger prend aussi la forme d’une immersion dans une littérature scientifique dont les concepts et les débats théoriques ne sont pas les mêmes. Pour moi, la lecture de travaux sur Manchester réalisés par des chercheurs comme Jamie Peck, Adam Tickell, Kevin Ward ou encore Alan Harding a été décisive dans ma découverte de l’économie politique urbaine régulationniste et néo-marxiste. Cela a sans doute été plus marqué dans mon cas car Manchester peut être considérée comme l’une des « shock cities » des études urbaines, dont les évolutions ont joué un rôle déterminant dans la construction des théories sur l’entrepreneurialisme et sur la néolibéralisation. Et puis, dans un autre registre, il faut aussi dire qu’avec Max, on avait les deux les mêmes directeurs de thèses : Joseph Fontaine et Gilles Pinson. Or, Gilles a toujours été sensible aux travaux d’économie politique urbaine. Même si l’approche qu’il a développé s’en démarque sur certains points, il a été imprégné par la géographie néo-marxiste et notamment par les analyses de David Harvey sur le développement inégal et de Neil Brenner sur le State rescaling. On pourrait remonter cette filiation académique plus loin, car Patrick Le Galès, qui était le directeur de thèse de Gilles, fut l’un des rares chercheurs en France à lire et échanger avec les géographes néo-marxistes à la fin des années 1980. A cette époque, il prenait régulièrement part au séminaire de David Harvey à Oxford et on voit clairement dans sa thèse et dans certains de ses travaux ultérieurs que cette approche l’a influencé. Donc, même si la recherche urbaine radicale était assez méconnue et peu légitime dans l’espace académique français au début de notre thèse, on n’avait pas pour autant l’impression de partir totalement dans l’inconnu.

MR : En même temps, il faut bien reconnaître que dans l’ensemble, le terme même de « marxisme » restait un gros mot dans la science politique française. Mais la puissance des théories forgées par Harvey et ses disciples était impressionnante. Quand j’ai débarqué à Sheffield, j’avais déjà effectué mon terrain à Roubaix mais j’avais la forte impression d’être passé à côté de l’essentiel. Je n’avais que les outils de la science politique française « classique » et je sentais qu’ils ne me permettaient pas de comprendre des choses vraiment importantes, comme par exemple cette focalisation des élites urbaines sur l’attraction des classes moyennes. C’est Vickie Cooper – une doctorante écossaise rencontrée à Manchester – qui m’a fait lire The condition of postmodernity. Cela collait parfaitement tant avec ce j’avais vu à Roubaix qu’avec ce que je voyais en Angleterre. A ce moment-là, la chambre que je louais à Sheffield a été cambriolée et mon travail perdu. Je me suis dit que c’était l’occasion parfaite de repartir d’un nouveau pied, en essayant d’importer ces théories en France, mais aussi en essayant de les combiner avec la tradition plus monographique des sciences sociales de l’urbain telles qu’elles sont pratiquées en France. Après, comme l’a dit Vincent, il est clair qu’on avait la chance d’avoir des directeurs très ouverts et il faut les en remercier. C’est l’avantage d’une situation comme la nôtre, où nous nous sommes retrouvés à faire une thèse de science politique dans une petite faculté de droit, est que nous n’étions pas confrontés à une école de pensée locale dans laquelle nous aurions été contraints de nous fondre. Aucune thèse de science politique n’avait jamais été soutenue à Saint-Etienne. Nous étions donc complètement marginalisés, mais aussi totalement libres, donc autant saisir cette chance et se faire plaisir.

————–

Vous défendez l’hypothèse qu’on peut interpréter les politiques urbaines britanniques en fonction de deux grandes phases de néolibéralisation des villes, le « roll-back » et le « roll-out ». Qu’entendez-vous par là et que permettent-elles de faire voir ?

VB : On doit cette distinction à Jamie Peck et Adam Tickell et à leur article « Neoliberalizing space » paru dans revue radicale Antipode en 2002. Selon eux, la néolibéralisation des politiques urbaines n’est pas un état figé, mais un processus qui doit être décomposé en deux phases. Il y a eu tout d’abord une phase de roll-back dans les années 1980 et 1990, qui correspond à une période de démantèlement des institutions, des politiques, des instruments, et des modes de régulation hérités de la période keynésienne. Cette phase est symbolisée par les politiques urbaines élaborées par Margaret Thatcher et son ministre de la ville Michael Heseltine, qui ont notamment mis en place des agences ad hoc – les Urban Development Corporations (UDC) – pour reprendre en main le développement urbain et s’assurer que les dynamiques marchandes prédominent dans la production de la ville. La construction de Canary Wharf à Londres, celle de Trafford Park ou des Salford Quays à Manchester (voir Fig. 9), sont des exemples emblématiques de cette culture entrepreneuriale qui se développe dans la gestion des villes.

—————

———-

Au milieu des années 1990 une autre phase, cette fois-ci de roll-out, s’ouvre. Elle voit l’émergence de nouvelles politiques urbaines permettant à la fois de répondre à certaines des contradictions de la période précédente (problèmes sociaux, dommages environnementaux, etc.), tout en poursuivant l’objectif d’instaurer une société de marché. L’intérêt de cette périodisation est double. D’une part, elle offre des pistes pour comprendre l’apparition de nouvelles catégories dans les politiques urbaines comme la mixité, l’empowerment, la communauté ou encore la durabilité qui ont été pensées par Tony Blair et les siens comme des outils permettant de faire la synthèse entre les logiques de marché, la responsabilisation individuelle et les discours volontaristes sur la réduction des tensions sociales ou environnementales ; synthèse qui a été bien étudiée dans l’ouvrage des politistes Patrick Le Galès et Florence Faucher-King, Les gouvernements New Labour : le bilan de Tony Blair et Gordon Brown, paru en 2010. D’autre part, elle permet également de comprendre le glissement des stratégies de compétitivité urbaine qui étaient dominées jusqu’à la fin des années 1990 par un souci de positionner les villes dans la division internationale de la production, notamment pour l’attraction de firmes, et qui se recomposent aujourd’hui en se recentrant sur le positionnement au sein de la division internationale de la consommation, pour attirer des groupes sociaux jugés désirables.

MR : La grille proposée par Peck et Tickell offre d’autres avantages. Historiquement, le néolibéralisme en Angleterre émane du Sud-Est du pays. C’est un projet qui mature dans les années 1970 parmi la classe moyenne et les milieux conservateurs du Grand Londres et de sa riche périphérie. Le roll-back neoliberalism, avec ses coupes à la hache dans les budgets sociaux et ses attaques contre le travaillisme, le syndicalisme et, plus généralement, tout ce qui se rapporte au monde industriel et ouvrier, peut être considéré comme un combat social doublé d’un combat spatial, celui du Sud contre le Nord. C’est la raison pour laquelle les villes du Nord ont vu surgir en réaction la Nouvelle gauche urbaine, une version radicalisée du travaillisme municipal qui, en s’appuyant sur les mouvements sociaux urbains, entendait fournir un contre-projet structuré à la « révolution conservatrice ». La guerre s’achève au milieu des années 1980, après la défaite des mineurs à l’issue d’une longue grève aux enjeux hautement symboliques menée à proximité de Sheffield, et suite aux mesures de plafonnement des dépenses des autorités locales prises par le gouvernement Thatcher afin de couper l’herbe sous le pied des frondeurs. Par contraste, la période de roll-out neoliberalism se veut nettement plus pacifiée, surtout après l’accession au pouvoir de Tony Blair. Désormais domestiqués, les gouvernements (néo-) travaillistes des grandes villes du Nord veulent figurer parmi les « bons élèves » du gouvernement afin notamment de décrocher les fonds publics. Alloués sur une base compétitive, ceux-ci sont notamment octroyés selon la place conférée par les municipalités au secteur privé dans le redéveloppement – un instrument redoutable de gouvernement à distance ! Les stratégies de redéveloppement menées dans le Nord sont désormais alignées sur les priorités du gouvernement central, et le retour en grâce d’enjeux sociaux et environnementaux permet de rendre la potion néolibérale moins amère. Pour prendre un exemple de cet alignement, le directeur général des services de Sheffield a mené une politique de destruction massive de logements publics au cours des années 2000, ces mêmes logements dont la construction et la gestion avaient longtemps constitué l’un des principaux piliers du travaillisme municipal. L’objectif de cette politique de démolition était de retendre le marché et de stimuler l’investissement privé afin de créer les « mixed communities » dont le gouvernement de Blair avait fait une priorité. Si la réussite de cette politique s’est avérée pour le moins douteuse, avec peu de logements privés créés et une liste d’attente de logements publics qui explose, le directeur général des services a néanmoins été récompensé de son action puisqu’il a été nommé directeur de la nouvelle agence finançant la construction de logements sociaux au Royaume-Uni à la fin des années 2000.

————-

Vous évoquez le passage du keynésianisme au néolibéralisme urbain, et celui de la ville managériale à la ville entrepreneuriale lors de la « révolution conservatrice » de Thatcher. Ce tournant majeur a affecté d’autres villes dans le monde, quelles sont alors les spécificités pour les villes britanniques ?

MR : J’en vois deux. En premier lieu, l’extrême rapidité du revirement des villes britanniques : dans de nombreuses villes du Nord, le basculement de la Nouvelle gauche urbaine tournée vers la fructification des ressources locales à l’approche partenariale axée sur l’attraction de fonds extérieurs se déroule en quelques mois. L’autre caractéristique du tournant entrepreneurial des villes britanniques, liée à la première, réside dans le rôle proactif crucial joué par le gouvernement central et ses instruments : mise en place de QUANGOS, structures non élues qui récupèrent des pouvoirs auparavant détenus par les autorités locales accusées d’inefficacité (tels les pouvoirs d’urbanisme dans les zones industrielles en déclin récupérées par les UDC), mise en compétition des villes pour l’obtention de fonds publics qui ne sont plus suspendus à des critères de pauvreté mais de réalité de l’approche partenariale, strict contrôle des dépenses municipales, etc.

VB : Je suis d’accord avec Max pour dire que ce qui caractérise le néolibéralisme britannique, c’est le rôle décisif de l’Etat central. Contrairement aux idées développées par Milton Friedman et Friedrich Hayek, le néolibéralisme ne prend pas la forme d’un retrait de l’Etat, mais plutôt de sa restructuration sélective : l’Etat abandonnant progressivement, à partir des années 1980, ses missions de welfare pour se concentrer sur d’autres objectifs comme la création des conditions pour que le marché puisse fonctionner « librement ». On retrouve cette analyse dans l’ouvrage pionnier du politiste britannique Andrew Gamble, paru en 1994, qui avait pour titre The free economy and the strong state. Mais à côté de cette spécificité, il y en a une autre qui peut être mentionnée et qui concerne la perception des réformes néolibérales dans la société britannique. Comme l’a récemment souligné Thomas Piketty, la réception sociale de ces réformes a été totalement différente en France et au Royaume-Uni. En France, ces réformes interviennent dans un contexte de ralentissement économique qui contraste douloureusement avec les trois décennies de forte croissance d’après-guerre. Donc, dans l’imaginaire collectif, il y a une association entre globalisation, néolibéralisme et déclin, qui rend les réformes néolibérales assez impopulaires. En Angleterre, la situation est radicalement différente puisque l’économie nationale avait été surclassée par celle de ses voisins français ou allemand pendant les Trente glorieuses. L’économie britannique était au plus mal dans les années 1970 et le gouvernement avait même dû solliciter l’aide du FMI, ce qui avait été vécu comme une humiliation nationale. Pour cette raison, les réformes néolibérales ont été reçues par une partie de la société britannique comme un moyen de redonner au pays sa place dans l’économie mondiale, notamment en le positionnant aux avant-postes de la finance.

———–

Le post-keynésianisme britannique du New Labour, sous Blair et Brown, a-t-il réussi à « réparer » les erreurs de l’ère Thatcher et à combler un « développement inégal » urbain ? Ou bien est-ce plus ambigu, conformément à la « troisième voie » blairiste ?

MR : Malgré les dénégations de Tony Blair selon lequel le fossé se comblait, la grande division Nord/Sud reste toujours aussi forte, socialement et politiquement. Quant au développement inégal urbain, là encore, on peut dire que la période blairiste n’a pas réussi à contrecarrer la tendance ouverte sous l’ère Thatcher. L’un des apports des néo-travaillistes en matière de politiques urbaines fut de créer les Urban Regeneration Companies (URC), des organismes privés dont la mission était de coordonner le redéveloppement de périmètres urbains en déclin, une mesure qui n’est pas sans rappeler les UDC de Thatcher même si leur création fut nettement moins controversée – signe de l’évolution des mentalités sous le roll-out neoliberalism. Une de ces compagnies a été créée à Sheffield en 2000, avec la mission de reconcevoir le centre-ville après deux décennies de fermeture des commerces, de dégradation du bâti, de hausse des trafics etc. Pour résoudre ces problèmes, l’URC a mis en œuvre une politique de gentrification parfaitement structurée. De la conception des espaces publics à la sélection des espaces dédiés à la consommation, du choix en faveur de certaines activités économiques au standing des nouveaux logements : tout est mis en œuvre pour transformer le centre-ville de Sheffield en un espace à l’usage exclusif des catégories ciblées par l’URC (les étudiants, si possible internationaux, touristes, cadres des services, créatifs etc.). La justification de cette stratégie est le soi-disant effet de « percolation » vers les quartiers défavorisés d’une concentration de richesse dans certains quartiers ciblés. Il s’agit en quelque sorte du décalque spatial du fameux « trickle-down effect », qui cherche à justifier les politiques fiscales néolibérales limitant l’imposition des catégories les plus aisées en invoquant un effet de « ruissellement » vers les strates défavorisées (la consommation des plus riches débouchant « mécaniquement » sur la création d’emplois pourvus par les catégories populaires). Le problème est que l’efficacité de ce fameux « trickle-down effect » n’a jamais été démontrée scientifiquement, ni au plan économique ni au plan géographique : il relève de l’idéologie. Pour en revenir au cas de Sheffield, le « ruissellement » vers les quartiers périphériques de cette concentration de crédits publics et privés dans le centre-ville n’est lui non plus pas évident. Bien que contestée, cette stratégie de redéveloppement n’a pourtant guère été attaquée frontalement, parce qu’il y avait de la croissance, comme le prouve a posteriori la fronde survenue dans les quartiers pauvres de l’Est de la ville lors de la récession de 2008.

VB : On retrouve la même situation à Manchester où les politiques blairistes n’ont pas réussi à inverser la tendance à la dualisation de la ville qui avait débuté dans les années 1980. L’économie de la ville est l’une des plus dynamiques en Europe et pourtant les bénéfices de la croissance, qui a été avant tout basée sur les secteurs des services et de l’immobilier, n’ont guère été redistribués, ni au plan social ni au plan spatial. Ainsi, les études les plus récentes montrent que certains quartiers de Manchester, Salford ou Rochdale, disposent de taux de chômage 4 à 5 fois supérieurs à la moyenne nationale. Dans ces quartiers, des familles entières sont sans emploi depuis plusieurs générations et les politiques de formation initiées par le gouvernement central paraissent inadaptées à cette situation. Plus généralement, l’indice de « multiple deprivation » montre que 30% des quartiers de Manchester font partie des 10% les plus défavorisés à l’échelle nationale. Pour autant, cette situation n’a pas ébranlé la foi des élites politiques locales dans le « trickle-down effect », qui continue de servir de justification à la concentration des investissements dans certaines zones bien circonscrites qui devraient par la suite entraîner des dynamiques de croissance généralisée. Ainsi dans les années 2000, ce principe a servi de justification à la mise en place par la municipalité et le promoteur Urban Splash d’un projet d’éco-quartier – celui de New Islington – dans les quartiers Est de la ville (voir Fig. 10).

———–

————

La rationalité qui présidait à ce projet était de concentrer l’investissement dans un espace restreint susceptible ensuite de servir d’étendard à la régénération des quartiers Est, notamment en modifiant le regard que portent les investisseurs sur cette zone. Dans les faits, ce projet n’a pas eu les effets escomptés. S’il a permis d’attirer des classes moyennes dans la proche périphérie de la ville, il a surtout contribué à durcir les tensions sociales entres les catégories populaires déjà installées et les nouveaux arrivants.

—————–

Dans quelle mesure le marketing urbain participe-t-il au tournant entrepreneurial des villes britanniques ?

MR : C’est une bonne question. On pourrait intuitivement penser que le marketing urbain est un résultat logique du tournant entrepreneurial. Mais les choses sont en réalité plus complexes. A Sheffield, la genèse du marketing urbain date de la fin des années 1960. A l’époque, plusieurs branches industrielles du Nord de l’Angleterre commencent à donner des signes d’essoufflement, et la municipalité de Sheffield s’en aperçoit. Par ailleurs, le conseil travailliste se voit alors chahuté en raison de l’opposition d’une partie de son électorat aux grands projets « futuristes » des années 1960, comme Park Hill par exemple. Le conseil réagit en créant en 1969 un poste de « publicity officer ». Pour la première fois, un employé municipal se voit confier la mission à plein temps de promouvoir une image positive de la ville. Il faut dire que la ville, en raison de ses nombreuses usines, était traditionnellement dépeinte comme enfumée et polluée. L’employé municipal va donc tenter de vendre l’image d’une ville verte et tournée vers le futur et, pour ce faire, il commandite dès 1970 la réalisation d’un film publicitaire, City on the Move, une bonne décennie avant le déferlement des films publicitaires sur les villes britanniques. Mais s’il y a bien un message dans City on the Move – celui que le conseil travailliste se veut à la fois bon gestionnaire et visionnaire, et accompagne harmonieusement la croissance d’une ville prospère et festive –, il n’y a encore pas vraiment de cible bien définie. On ne peut donc pas encore véritablement parler de marketing urbain au sens où on l’entend aujourd’hui. Ensuite, à partir du moment où le conseil bascule dans l’opposition résolue au thatchérisme sur fond de déclin économique accéléré, il y a encore un travail sur l’image de Sheffield, mais celui-ci se veut cette fois aux antipodes du marketing urbain : l’image qui est diffusée de la ville est celle d’une « capitale du socialisme ». Le conseil multiplie les provocations à l’égard de l’Etat central, distribuant des badges « Socialist Republic of South Yorkshire », hissant le drapeau rouge à l’hôtel de ville le premier mai ou organisant des cycles de conférences sur Marx (voir Fig. 11).

————-

—————

Donc, les véritables débuts du marketing urbain résultent bien du tournant entrepreneurial, et de la transition depuis le gouvernement urbain vers la gouvernance urbaine, pour reprendre le titre d’un article de Patrick Le Galès. On peut même dire que dans le cas de Sheffield, le travail conscient sur l’image apparaît rétrospectivement comme le moteur du tournant entrepreneurial – et non pas comme son résultat. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir au milieu des années 1980. La ville est alors en plein marasme économique, le taux de chômage s’envole et il devient de plus en plus clair que la stratégie de développement alternative promue par le conseil s’avère une impasse. Par ailleurs, depuis quelques années, un climat de franche hostilité s’est développé entre la municipalité et la chambre de commerce. Pourtant, les deux frères ennemis se retrouvent désormais contraints de collaborer : l’autorité locale désormais dépourvue d’une stratégie alternative se retrouve obligée de jouer le jeu du rapprochement avec le secteur privé ; de même, au sein de la chambre de commerce, de jeunes entrepreneurs qui n’opèrent pas dans la sidérurgie comprennent qu’un rapprochement avec la municipalité s’avère indispensable afin de ramener un « good business climate » en ville. A Sheffield, c’est justement la question de l’image de la ville qui va fournir le plus petit dénominateur commun permettant aux deux anciens « frères ennemis » de se rapprocher. Un atelier est créé en 1986 au sein de la chambre de commerce, qui se propose de plancher sur la nouvelle image de Sheffield. Rétrospectivement, celui-ci apparaît comme un moment crucial dans la trajectoire de la ville car s’y réunissent de jeunes conseillers et de jeunes entrepreneurs convaincus de la nécessité d’une approche partenariale. Une fois celle-ci formalisée, le marketing urbain prendra de plus en plus d’importance dans le redéveloppement de la ville, au gré des cibles successivement choisies par la stratégie de redéveloppement (voir Fig. 12).

————–

Vous évoquez les expériences politiques de la New Urban Left à Sheffield et Manchester dans les années 1980. Qu’en reste-t-il aujourd’hui, dans ces deux villes ou ailleurs dans le pays ?

MR : Il ne reste bien sûr pas grand-chose de l’expérience politique de la Nouvelle gauche urbaine à Sheffield, ni d’ailleurs dans le reste du pays, l’assise du mouvement ayant été irrémédiablement sapée par l’affaiblissement continu de la classe ouvrière britannique après qu’il se voit vu étrangler économiquement par le gouvernement Thatcher. La Nouvelle gauche urbaine était un peu comme le pendant politique du mouvement punk : une réaction désespérée d’un groupe social auparavant central dans la société britannique, disposant de formes d’organisation variées et puissantes. Il est tristement ironique de constater aujourd’hui que l’un de ses principaux projets à Sheffield, le quartier des industries culturelles lancé au début des années 1980, ait été pleinement récupéré par l’entrepreneurialisme urbain qui exalte la « classe créative ». Au plan symbolique, il reste également une immense fresque en centre-ville, commanditée par le conseil en 1986 et qui représente le visage d’un sidérurgiste (voir Fig. 13).

————–

Fresque du centre-ville, commanditée par le conseil de la New Urban Left en 1984 et représentant le visage d’un sidérurgiste (Max Rousseau, 2006)

—————–

C’était la première œuvre d’art commanditée par la municipalité, et elle grave « dans la brique » le lien puissant existant autrefois entre un groupe social et une municipalité. Enfin, on peut encore bien sûr rencontrer à Sheffield des personnes qui ont participé activement à cette période, même si le réseau s’est distendu au fil des années.

VB : On peut généraliser ce constat à l’ensemble des villes britanniques : Londres où Ken Livingston s’est rapidement converti aux dogmes de l’entrepreneurialisme, Manchester, Liverpool, Leicester, etc. Toutefois, s’il reste des traces de la Nouvelle gauche urbaine, elles ne sont sans doute pas là où on les attend. Certains observateurs considèrent en effet que l’expérience a été l’un des laboratoires du blairisme, permettant de poser les bases d’un travaillisme « pragmatique ». Ils pensent que Blair y a puisé de nombreuses idées notamment en ce qui concerne la rupture avec le vieille garde du parti travailliste, le lien avec la nouvelle classe moyenne ou encore l’intérêt pour les enjeux post-matérialistes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certains des leaders de la Nouvelle gauche urbaine sont devenus par la suite de proches collaborateurs de Blair, comme par exemple David Blunkett.

MR : Blunkett personnifie en effet l’une des trajectoires suivies par les activistes de la Nouvelle gauche urbaine, même si bien d’autres n’ont pas suivi un tel processus de « mainstreaming ». Par exemple, le sociologue avec lequel il avait coécrit Building from the bottom, publié en 1983 et qui peut être considéré comme le manifeste du mouvement, a repris une carrière académique et poursuit parallèlement ses activités bénévoles de travailleur social, après avoir codirigé les services municipaux de Sheffield sous la Nouvelle gauche urbaine… Celle-ci se voulait une alternative à la fois au pouvoir local travailliste « ossifié » des années 1970 et au néolibéralisme. Mais pour rebondir sur ce que dit Vincent, en créant la rupture avec la « division du travail fordiste » entre la municipalité et le patronat, en poussant les municipalités à se saisir des questions de développement économique, la Nouvelle gauche urbaine a paradoxalement annoncé l’entrepreneurialisme urbain. A Sheffield, on pourrait peut-être même parler d’une forme d’« entrepreneurialisme urbain de gauche », avec la création au sein de l’autorité locale d’un Département pour l’Emploi et le Développement Economique. La municipalité entendait utiliser ce nouvel instrument pour s’atteler au redéveloppement économique, mais pas au sens où l’entendait Thatcher bien sûr : l’objectif n’était pas d’attirer les investisseurs extérieurs, mais d’appuyer les initiatives locales. Mais dès 1985, l’expérience tourne court : dans un contexte de restriction des dépenses de l’autorité locale, le nouveau directeur du Département pour l’Emploi et le Développement Economique se voit désormais fixer pour objectif d’attirer les investissements extérieurs. Cette nouvelle orientation ne sera plus modifiée, la résorption du chômage devant suivre spontanément l’attraction des investissements – ce qui ne s’est jamais produit, les quartiers Est connaissant toujours aujourd’hui des taux de chômage à plus de 10%. La Nouvelle gauche urbaine a donc inventé la politique de développement économique à Sheffield, avant de voir celle-ci se néolibéraliser petit à petit.

—————

Qu’en est-il du tournant néolibéral dans les villes françaises ? Vous dites qu’il est plus faible et plus tardif, comment l’expliquer ?

MR : Disons que le tournant néolibéral dans les villes françaises est plus diffus. Dès les années 1950, des municipalités comme celle de Roubaix, aiguillées par les possibilités en termes de changement d’image et d’usage qu’offrent le modernisme architectural, choisissent de raser des quartiers ouvriers centraux pour y construire des grands ensembles afin d’y héberger cadres et fonctionnaires. A Roubaix, la municipalité est alors sous la pression des commerçants afin de diminuer le recours à la main-d’œuvre immigrée de la part du patronat, car celle-ci est accusée de ne pas dépenser son salaire dans les commerces locaux, préférant envoyer de l’argent au pays. En évinçant une partie des ouvriers au profit d’individus dotés d’un pouvoir d’achat relativement élevé et stable, la municipalité roubaisienne fait déjà de l’économie résidentielle… Par ailleurs dans les années 1970, de nombreuses municipalités françaises recourent à la rénovation urbaine pour favoriser le remplacement des ouvriers, notamment immigrés, par des individus appartenant aux classes moyennes. La sociologie urbaine marxiste française l’a très bien montré à l’époque. Dans le cas de l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing, sévèrement touchée par la désindustrialisation dans les années 1970, on peut même parler d’une « course à la gentrification » au terme de laquelle Lille l’emporte sur Roubaix, les opérations de rénovation urbaine de cette dernière ayant été bloquées par l’opposition des mouvements sociaux urbains, notamment celui de l’Alma-Gare. Par ailleurs, dès les années 1970, de nombreuses municipalités décident de s’emparer du développement économique sous l’effet de son ralentissement. Mais dans l’ensemble, la priorité reste alors la lutte contre la montée du chômage. Pour moi, la généralisation du tournant néolibéral dans les villes françaises date plutôt des années 1990, moment où la lutte contre le chômage cesse de coiffer les agendas municipaux au profit d’une foi aveugle en les bénéfices de la croissance, qui devient alors la véritable priorité. Cette situation est également exacerbée par les difficultés de la coopération intercommunale : en France, la croissance démographique la plus rapide se trouve de plus en plus dans les secondes couronnes métropolitaines, qui entrent en concurrence avec les grandes agglomérations denses et contribuent par là-même à accroître des stratégies de développement agressives de la part de ces dernières.

VB : J’ajouterais trois éléments à ceux déjà évoqués par Max. Le premier concerne la morphologie urbaine. Historiquement, les villes britanniques disposaient d’un centre dédié aux fonctions industrielles. Le déclin industriel a contribué, comme aux Etats-Unis, à affaiblir ces centres et au début des années 1980, ces espaces sont totalement délaissés aussi bien par les capitaux que par les habitants. A Manchester par exemple, on compte à cette période moins de 2000 habitants dans le centre-ville, et les prix de l’immobilier sont au plus bas. Cette situation va favoriser la mise en place de stratégies immobilières beaucoup plus précoces et agressives qu’en France. Le deuxième élément porte sur la place des acteurs économiques dans la gouvernance des villes. En France, ces acteurs sont relativement mal organisés à l’échelle locale dans la mesure où l’héritage jacobin les a amenés à se structurer davantage à l’échelle nationale. La situation est assez différente au Royaume-Uni où les acteurs économiques sont bien souvent organisés à l’échelle régionale ou métropolitaine. Ainsi, à Manchester, des grands groupes locaux comme la Coop Bank ou United Utilities pèsent très fortement sur les politiques urbaines. Ils ont investi les différentes structures régionales, métropolitaines ou municipales qui ont été créées par trente ans de réforme de la gouvernance urbaine favorable au secteur privé, et de ce fait ils sont en mesure de faire valoir leurs intérêts de manière beaucoup plus efficace qu’en France. Enfin, le dernier élément concerne le rôle de l’Etat qui, en France, n’a exercé qu’une contrainte diffuse sur les villes afin qu’elles se convertissent à la compétition. Au tournant des années 2000, on est très loin en France de la situation britannique où l’Etat s’est réorganisé autour d’indicateurs de performance et de dispositifs d’évaluation permettant de contrôler l’action des municipalités. Je ne dis pas que les politiques urbaines pensées par l’Etat français n’étaient pas porteuses des mêmes objectifs de mise en compétition, mais jusqu’au milieu des années 2000, les programme nationaux ne sont pas en mesure d’imposer aux villes une quelconque discipline. Ce n’est que sur la période plus récente que l’Etat français s’est tourné vers la mise en place d’outils permettant de gouverner les villes à distance, de leur imposer certaines priorités et de les inciter à entrer dans le jeu de la compétition. On a un bel exemple de cette évolution avec le Plan National de Rénovation Urbaine (PNRU) et ses appels à projets compétitifs qui ont été analysés par Renaud Epstein.

—————-

Vous développez l’idée que les politiques de développement durable participent du tournant néolibéral des villes britanniques. Comment cela fonctionne-t-il et pourquoi est-ce important d’insister sur cette manifestation particulière de la néolibéralisation des politiques urbaines ?

VB : Je pense que c’est essentiel car on oublie trop souvent, notamment en France, que les politiques d’environnement ou de développement durable qui sont souvent présentées comme des nobles causes dont les objectifs seraient neutres, sont en fait des politiques urbaines qui peuvent avoir des effets très inégaux sur les différents espaces et groupes sociaux qui composent la ville. Il ne s’agit pas de dire que toutes les politiques qui se rangent derrière le label englobant du développement durable sont néolibérales dans leurs objectifs, mais plutôt qu’il existe des affinités entre les logiques entrepreneuriales/néolibérales et la manière dont les problèmes environnementaux ont été reformulés à partir de l’émergence du mot d’ordre « développement durable ». Ces liens peuvent être appréhendés à deux niveaux. D’un point de vue général, le développement durable fait partie de ces nouveaux mots d’ordre « attrape-tout » introduits dans les politiques urbaines par Tony Blair à la fin des années 1990 sur les conseils de certains experts comme l’architecte Richard Rodgers. Il constitue l’un des emblèmes de la néolibéralisation « douce » des années 2000 qui fait entrer de nouveaux secteurs d’action – l’environnement, la culture, etc. – dans les stratégies entrepreneuriales des villes. A une échelle plus sectorielle, l’émergence du mot d’ordre « développement durable » peut être vue comme le point de départ d’une reconstruction de la problématique environnementale beaucoup plus favorable aux dynamiques et aux intérêts marchands. On doit se rappeler qu’il y a quinze ans, l’environnement n’était pas encore l’un des secteurs les plus florissants de l’économie. C’était pour beaucoup, notamment dans les rangs conservateurs et chez les acteurs économiques, un domaine peuplé de militants radicaux et construits autour de réglementations complexes qui entravaient le jeu du marché. Donc, dans les années 1980 et même 1990, l’environnement est largement considéré comme un domaine impropre pour le secteur privé. La situation évolue très nettement au tournant des années 2000. En véhiculant une nouvelle approche dans laquelle l’environnement pourrait être concilié avec l’économie, le développement durable a participé à transformer les mentalités. Les élus urbains ont découvert le potentiel de l’environnement en termes d’image et d’attractivité. Les acteurs économiques, notamment les promoteurs immobiliers, ont également investi cette thématique. Au départ, il ne s’agissait que d’acteurs isolés désireux de se distinguer par rapport à l’offre classique de logement, puis rapidement ce mouvement s’est généralisé, notamment avec la vogue des éco-quartiers. Si bien qu’aujourd’hui, la protection de l’environnement n’est plus considérée comme une fin en soi, mais comme un levier dans le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité des villes. C’est le cas à Manchester où les politiques urbaines d’environnement ont très nettement évolué au milieu des années 2000. A cette période, de nouvelles priorités émergent – la construction d’éco-quartiers ou encore la lutte contre le changement climatique – et transforment pour la première fois l’environnement en un outil au service de l’entrepreneurialisme urbain. Le cas de la stratégie climatique de la ville est particulièrement intéressant puisqu’elle a été initiée par les acteurs privés de Manchester qui ont commandité au cabinet de conseil Deloitte une étude sur l’impact du changement climatique sur l’économie de la conurbation (voir Fig. 14).

—————

—————–

Cette étude souligne certes les conséquences négatives que pourrait avoir le changement climatique sur la conurbation, mais elle suggère surtout que la mise en place d’une stratégie ambitieuse pourrait permettre à la ville de se positionner en tant que leader international dans le domaine de l’économie verte. Il n’en fallait pas plus à la municipalité pour se lancer tête baissée dans cette voie et mettre en œuvre une politique de lutte contre le changement climatique volontariste susceptible de réaffirmer l’image de pionnier de Manchester et de lui conférer un avantage comparatif par rapport à ses concurrents.

—————–

Pour vous les villes britanniques sont entrées dans une « ère post-démocratique ». Qu’entendez-vous par là ?

MR : L’ouvrage de Colin Crouch Post-democracy (2004) constitue une excellente grille de lecture pour interroger la trajectoire des villes européennes. Crouch considère que la démocratie a atteint son apogée durant l’ère fordiste, au moment où les classes populaires étaient les mieux représentées, les plus aptes à défendre un intérêt collectif, les mieux armées pour voir leurs revendications être traduites en politiques publiques. Du point de vue des villes industrielles, cette analyse fonctionne parfaitement. Les catégories populaires étaient en effet bien représentées au sein du pouvoir urbain, grâce à des canaux efficaces comme le syndicalisme à Roubaix ou le travaillisme à Sheffield. Mais les choses commencent en fait à changer avant même le tournant post-fordiste, et on peut noter une évolution au cours même de la période fordiste : les municipalités se mettent à envisager des grands ensembles (et non plus des petites maisons qui correspondaient à la demande ouvrière) parce qu’elles sont mues par des préoccupations en termes d’image de la ville, ou parce que des groupes sociaux en ascension parviennent à faire entendre leur voix. Et ce d’autant plus que les syndicats commencent à se détourner de la gestion urbaine parce qu’ils sont happés par l’échelle nationale, celle où les grands enjeux sont discutés. Ils, et à travers eux la classe ouvrière dans son ensemble, laissent donc le champ libre à l’autonomisation de certains élus et techniciens dès le tournant des années 1960 : l’évolution vers la post-démocratie ne naît donc pas simplement de la crise du fordisme et des systèmes de représentations qui lui étaient liés. Elle prend ses sources au cœur même du fordisme. C’est pourquoi si les mouvements sociaux des années 1970 ont été généralement analysés comme annonçant la société post-industrielle parce qu’ils portent des enjeux nouveaux (en termes de genre, d’ethnies, d’environnement etc.), on pourrait tout aussi bien les considérer comme des tentatives de lutter contre ce processus de dé-démocratisation qui avait caractérisé le fordisme, des tentatives de réinstaurer des formes de démocratie plus bottom-up, à travers notamment la mise en avant de la démocratie participative. Dans les années 1980, l’influence des mouvements sociaux pèse encore fortement sur les politiques urbaines. Par exemple, le syndicalisme parvient encore à se faire entendre au sein des forums partenariaux qui gouvernent le redéveloppement de Sheffield. Ce ne sera plus le cas ensuite, ce qui explique l’inflexion néolibérale de la politique urbaine, avec la multiplication de projets élitistes. Le projet néolibéral n’est pas un projet social : il a donc fallu attendre le déclin de la représentation populaire au sein du pouvoir urbain pour le voir s’épanouir. On peut donc dire que la désindustrialisation a favorisé l’avènement de la post-démocratie, qui elle-même favorise la mise en œuvre de politiques de redéveloppement néolibérales. L’alternance régulière entre les travaillistes et les libéraux-démocrates au conseil de Sheffield depuis une décennie ne modifie d’ailleurs qu’à la marge l’orientation générale de la stratégie de redéveloppement. C’est comme si la fameuse prédiction de Thatcher, « There is no alternative », s’était réalisée. Ajoutons enfin que l’absence de recherches d’alternatives s’appuie généralement sur des discours cohérents, puissamment relayés par les médias, et qui conduisent à graver dans le marbre certaines assertions pourtant douteuses du type : « par leur consommation, les touristes et les classes moyennes favorisent l’emploi local » ou bien encore « la montée des prix de l’immobilier bénéficie à tous ».

VB : L’ouvrage de Crouch, qui a récemment été traduit en français, offre effectivement d’excellentes pistes d’analyse pour comprendre la transformation de la gouvernance des villes. D’après lui, les systèmes politiques occidentaux sont entrés dans un « moment paradoxal », mêlant célébration des valeurs démocratiques et marginalisation des masses en tant que force politique. Il montre que depuis les années 1980, les systèmes politiques occidentaux sont de plus en plus dominés par des groupes d’acteurs restreints, appartenant aux élites politiques, économiques, culturelles et parfois scientifiques. Ces élites sont de moins en moins contraintes de s’attirer les soutiens de la classe ouvrière, et par conséquent elles ont tendance à produire un discours post-classiste dont l’une des spécificités est le recours systématique à des notions « attrape-tout » et consensuelles, comme le développement durable, la créativité ou encore la mixité, qui favorisent le statu quo économique. Cette évolution est particulièrement visible dans les grandes villes qui connaissent des processus de démobilisation politique. Les élus se tournent de moins en moins vers leur base sociale et se rapprochent des acteurs économiques ou des consultants qu’ils considèrent comme des « partenaires responsables ». Ainsi, un consensus élitaire s’est formé dans de nombreuses villes autour d’une vision partagée faisant de la croissance économique et démographique l’horizon indépassable des politiques urbaines. Quand on regarde ce qui se passe autour des politiques urbaines de développement durable, on voit très clairement ce passage d’une gestion de l’environnement militante dans les années 1980, quand les élus urbains s’appuyait sur certains groupes sociaux et leurs relais associatifs, à une gestion entrepreneuriale et professionnalisée, dans laquelle les groupes les plus contestataires ou ceux démunis de ressources pour l’action sont marginalisés. Cette analyse des modalités post-démocratiques de gouvernement des villes renvoie plus généralement au chantier de recherche sur la condition post-politique, qui s’appuie sur les travaux de philosophes comme Chantal Mouffe, Slavoj Zizek ou Jacques Rancière et dont les apports ont été transposés aux questions urbaines par des chercheurs comme Erik Swyngedouw ou Mustafa Dikeç.

——————

Vos recherches s’inscrivent dans l’héritage du courant de pensée radical de gauche ayant pour terrain d’étude la ville britannique, autour des travaux de D. Harvey, N. Brenner, J. Peck ou encore E. Swyngedouw. Pourquoi ce courant a-t-il selon vous émergé en Grande-Britannique et quelle est son actualité ?

VB : C’est particulièrement difficile de répondre à cette question. On peut penser que le contexte britannique des années 1980 et la posture arrogante de Margaret Thatcher vis-à-vis de la classe ouvrière, des villes et également des sciences sociales, a été importante dans la radicalisation de la recherche urbaine. On retrouve une situation similaire en France quand les politiques de rénovation des centres-villes initiées par le régime gaulliste favorisent l’émergence d’une recherche urbaine marxiste autour d’Henri Lefebvre, de Manuel Castells, d’Edmond Préteceille ou de Christian Topalov. Mais ce n’est sans doute qu’une partie de l’explication…

MR : En fait, ce courant n’émerge pas en Grande-Bretagne mais bien en France, à la fin des années 1960 comme l’a dit Vincent, avec la grande époque de la sociologie urbaine marxiste. La réception par David Harvey de l’œuvre d’Henri Lefebvre conduit à sa conversion au marxisme et à la publication de son ouvrage Social Justice and the City au début des années 1970, alors que, relocalisé aux Etats-Unis, il assiste aux conséquences sociales du déclin industriel de Baltimore. Au fil d’ouvrages très influents, mais pendant longtemps non traduits en français, Harvey s’impose ensuite progressivement comme un géographe particulièrement influent et forme parallèlement des doctorants amenés à occuper des positions importantes au sein du monde académique anglophone, comme Erik Swyngedouw, Patrick Bond ou encore Neil Smith. Mais, dans leurs travaux des années 1970 et 1980, les bases restent incontestablement la sociologie urbaine française marxiste, alors même où celle-ci amorce au même moment son inexorable déclin sous l’effet de la réorientation des financements de la recherche et de la montée en puissance en France d’une nouvelle génération de chercheurs et de nouveaux paradigmes dans la recherche urbaine, et plus généralement dans les sciences sociales.

VB : Si on revient à la recherche urbaine anglo-saxonne radicale, on peut dire qu’elle se porte très bien aujourd’hui, au point même de devenir « mainstream ». Il y a de nombreuses revues très influentes comme Antipode, Environment and Planning A, l’International Journal of Urban and Regional Research, City ou encore Urban Studies, qui servent d’espaces de discussion à ce courant de recherche. En revanche, la situation du chantier de recherche sur la néolibéralisation est quant à elle un peu différente. Ce chantier apparait moins unifié aujourd’hui qu’il ne l’était il y a une dizaine années. Il existe encore des débats sur l’évolution actuelle des processus de néolibéralisation. La crise qui s’amorce à partir de 2007 a produit un changement de contexte majeur favorisant l’émergence de discours plus critiques envers le marché et de nouvelles solutions présentées comme étant plus progressistes. Certains comme Margit Mayer voient dans cette évolution une rupture susceptible de déboucher sur des modes de développement urbain « post-néolibéraux ». D’autres, comme Jamie Peck, Manuel Aalbers ou Stinj Oosterlynck, sont plus sceptiques à l’inverse. Ils considèrent que cette évolution n’est qu’une nouvelle étape dans la transformation des processus de néolibéralisation et qu’elle n’est pas en mesure de modifier les politiques urbaines en profondeur. Leurs analyses font d’ailleurs écho aux travaux de chercheurs aussi différents que Colin Crouch et Neil Smith, qui pensent que le néolibéralisme est mort (dans les discours), mais encore dominant (dans les pratiques)… Toutefois, si ces débats restent animés, ils sont quand même plus éclatés aujourd’hui et se sont prolongés dans d’autres agendas de recherche qui sont devenus dominants en géographie et dans les études urbains : celui inspiré par Jennifer Robinson de la recherche d’une théorie urbaine post-coloniale avec un intérêt renouvelé pour l’analyse des villes du Sud et pour les enjeux comparatifs ; celui sur la circulation transnationale des modèles et bonnes pratiques qui se développent autour des travaux d’Eugene McCann et de Kevin Ward ; celui également du tournant post-politique ouvert dans la recherche urbaine par Erik Swyngedouw.

————-

Ce courant a-t-il aujourd’hui fait école en France, et les travaux sur la néolibéralisation des villes prennent-ils de l’ampleur chez nous ?

VB : Je n’irais pas jusqu’à dire que ce courant de recherche a fait école en France, mais on sent un frémissement depuis quelques années autour des approches dites « radicales ». Bernard Jouve avait beaucoup œuvré pour leur faire gagner en visibilité notamment en créant de la revue Métropoles qui reste aujourd’hui un espace de débats dans lequel ces approches sont mises en avant. Des initiatives plus récentes sont aussi à noter comme par exemple la création du Master Altervilles, porté par l’Université de Saint-Etienne et Sciences Po Lyon, qui a donné lieu à un colloque important sur la ville néolibérale, organisé par Christelle Morel-Journel et Gilles Pinson, ou encore la création de la revue Justice Spatiale/Spatial Justice dont le dernier numéro, coordonné par Marianne Morange et Sylvie Fol, porte sur les processus de néolibéralisation des villes. Mais, c’est surtout au niveau des jeunes chercheurs que ce mouvement est visible. Il y a de plus en plus de doctorants et jeunes chercheurs qui découvrent les approches radicales et se les approprient. Cécile Gintrac et Matthieu Giroud viennent d’ailleurs de coordonner un ouvrage – Villes contestées : Pour une géographie critique de l’urbain – qui regroupe pour la première fois les traductions de plusieurs articles fondateurs de la recherche urbaine radicale et qui devrait permettre de pérenniser cette évolution dans les années à venir.

MR : Oui, il y a un frémissement et on commence même à lire un réseau en émergence. En ce qui concerne la science politique, je rejoins Vincent pour rendre hommage à Bernard Jouve, qui était de ce point de vue un précurseur. Il avait rencontré ce courant lorsqu’il vivait au Canada et l’un de ses projets était de l’importer en France. Il y a bien sûr également les géographes de Nanterre qui sont très actifs sur ce thème, autour de la revue Justice spatiale/spatial justice dont la création marque une date importante pour les sciences sociales de l’urbain. Citons également la maison d’édition indépendante Les prairies ordinaires dont le responsable, Nicolas Vieillecazes, est un passionné de Harvey. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français chez cet éditeur dont le passionnant Paris, capitale de la modernité, par Matthieu Giroud. Last but not least, il y a de plus en plus de doctorants en géographie, sociologie et science politique, notamment à Marne-la-Vallée, à Paris 1, Paris 8, à Lille 1 et à Lyon/Saint-Etienne, qui s’intéressent à l’économie politique urbaine et aux approches radicales en général. Bref, toute une génération est en train d’émerger autour de ces approches et il faut absolument les soutenir. Mais l’un des principaux écueils à cette montée en puissance de la recherche urbaine critique reste l’organisation académique française, qui renforce le cloisonnement disciplinaire. Le système de qualifications par le CNU et les recrutements sur les postes de chercheurs et de maîtres de conférences sont étroitement indexés sur les disciplines et poussent ainsi le jeune chercheur à la surspécialisation. C’est bien dommage car ce type d’approches, et la plupart des approches novatrices sur la ville en général, nécessitent justement une certaine dose de curiosité et d’audace, qui passent nécessairement par la rencontre avec d’autres disciplines. Au-delà même du courant radical, la recherche urbaine anglophone propose sans cesse des théories innovantes avant tout parce qu’elle dispose de laboratoires, de forums et de revues totalement pluridisciplinaires.

Entretien réalisé par Flaminia Paddeu en octobre 2014