#14 / Entre étalement urbain et financiarisation ordinaire des ménages : regards croisés sur les recompositions des fronts d’urbanisation en France et aux États-Unis

Entretien avec Renaud Le Goix, par Daniel Florentin et Marine Duc

–

L’entretien avec Renaud Le Goix au format PDF

Renaud Le Goix est Professeur de géographie à l’Université de Paris, en délégation à l’IUF, et membre du laboratoire UMR Géographie-Cités. Il dirige l’UMS RIATE, réseau interdisciplinaire pour l’aménagement, l’observation et la cohésion des territoires européens. Il travaille principalement sur les dynamiques métropolitaines et les transformations des marchés immobiliers résidentiels à la fois dans des contextes français et états-uniens, en s’intéressant notamment aux questions liées au pavillonnaire et aux fronts d’urbanisation.

–

Vous travaillez sur les dynamiques résidentielles, en regardant notamment les espaces périurbains, les « fronts » d’urbanisation plutôt que les cœurs métropolitains. Qu’est-ce que l’attention à ce type d’espaces intermédiaires permet de dire sur les territoires métropolitains ?

En effet, et dans cette attention particulière, je tenais d’abord à positionner une construction scientifique de la suburb comme objet intermédiaire, et pas comme seule résultante de l’étalement urbain qui ne se définirait que dans sa relation avec le centre, ou en rupture avec celui-ci. Cette approche diffère ainsi par exemple des hypothèses de sécession urbaine des années 1990, alimentée par la lecture binaire de la dégradation des centres et de l’étalement (sprawl) construit par des mécanismes affinitaires et exclusifs (Donzelot, 1999). Le problème de l’analyse de cet objet est rendu plus fort par les grilles de lecture de la métropolisation comme processus dominant de la mise en ordre de l’urbain (Ghorra-Gobin, 2015), où économies d’agglomération et avantages métropolitains seraient le pendant d’un étalement induit dont les conséquences (temps de transport, ségrégation) seraient plutôt de l’ordre des externalités négatives de l’attractivité métropolitaine. Il faut aussi regarder les choses un peu autrement, comme le proposent Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti (2019) : au-delà de la concentration spatiale et de redistribution des fruits de la croissance métropolitaine entre territoires, pour observer ce qu’il y aurait d’endogène dans les logiques de production de l’espace.

Pourquoi toujours aller du centre vers la périphérie ? En renversant le problème, et en partant du front d’urbanisation (ce qui se construit, en fait), c’était une manière pour moi de partir du constat de l’étalement là où il se situe, pour le construire comme un objet permettant d’instruire les processus réellement à l’œuvre pour eux-mêmes, et pas dans la dépendance métropolitaine – un regard que je partage je crois avec Pascale Nédelec dans ses travaux sur Las Vegas (Nédelec, 2016). C’est une position qui fait débat depuis une dizaine d’années, au cœur notamment des travaux portés par Roger Keil dans le projet Global Suburbanisms, qu’il dirige à Toronto (Keil, 2017). En fait, mes travaux partent d’un constat particulier, démographique : alors que tous les regards se portaient dans les années 2000 vers le renouveau des centres urbains aux États-Unis, et leur gentrification, et faisaient l’hypothèse d’un renversement démographique, on notait au contraire un très grand dynamisme démographique et économique, marqué notamment par la construction neuve de logements, dans le suburbain (voir fig. 1). Et ce dynamisme restait également très inégal, jusqu’à l’éclatement de la bulle immobilière en 2007.

1. Lotissements planifiés en construction à Cherry Valley en Californie (Le Goix, Averlant et Schwarz, 2010)

Sur ce point, ma position de recherche sur la maturation des suburbs et leurs trajectoires propres s’est construite dans le cadre d’une première entrée sur l’économie de club. Il s’agit d’une lecture des ressorts de la gouvernance locale qui analyse le « small is beautiful » défendu par des petites municipalités ou des associations de copropriétaires en s’appuyant sur la forte homogénéité socio-économique des résidents. Cette approche repose sur un ancrage théorique en fait plutôt néo-classique (Webster, 2002 ; Webster et Le Goix, 2005), et les travaux plus connus en France de Charmes (2011). L’apport heuristique de ces théories est séduisant, mais critiquable car reprenant plein de présupposés néo-libéraux sur l’efficience de la gouvernance privée. Cela permet de comprendre, néanmoins, le développement par exemple des districts spéciaux créés en même temps que les lotissements (pour l’eau, la construction d’équipements ou l’aménagement de parcs). Ils sont l’objet de montages financiers que l’on appelle des Mello-Roos districts (du nom de la loi de 1982 les autorisant), ou Community Facility Districts, établis dans des zones où est levé un emprunt obligataire dont le remboursement est à la charge exclusive des propriétaires du district, mais garanti par le gouvernement local. Le dispositif constitue une quasi-collectivité locale enchâssée dans la municipalité ou le comté, une entité dans laquelle les propriétaires sont représentés et qui repose sur le principe de l’utilisateur-payeur. Son modèle financier s’appuie sur l’anticipation de la valorisation du bien qui compenserait le paiement de la dette supplémentaire. Il présente l’avantage d’être relativement transparent pour l’acquéreur qui est informé de ses obligations lors de l’achat. D’autres dispositifs existent, comme les float bonds, ou tax-increment financing, tout aussi significatifs du lien entre dispositifs de financement, front d’urbanisation, et ancrage du financement sur la valorisation immobilière future. Ce cadre de l’économie de club permet en tout cas de donner à voir certains des processus de morcellement de la gouvernance, le caractère performatif du néolibéralisme sur les dynamiques locales et les conceptions propres aux manières de gouverner la fourniture des services publics et des équipements sur le front d’urbanisation.

Une seconde entrée a été de travailler sur les processus à l’œuvre dans les logiques de ségrégation. Je crois qu’après ma thèse, le moment essentiel a été une réflexion commune avec ma collègue, Elena Vesselinov (City University of New York) quand on s’est engagés dans le contrat de recherche pour le National Institute of Health. Elle avait beaucoup travaillé avec John Logan sur les mesures et indices de ségrégation, et j’avais d’abord été très interloqué (ignorant et naïf) par son insistance à cadrer notre premier papier sur la manière dont les gated communities aux États-Unis pouvaient être présentées comme une nouvelle vague de suburbanisation (« a new layer of suburbanization » [Vesselinov et Le Goix, 2009]), qui inscrivait la suburbanisation dans une idéologie d’assimilation au modèle dominant. Pour le formuler ainsi, je crois que c’est grâce à cette collaboration fructueuse que j’ai pu mieux saisir l’ampleur du débat assimilation / stratification dans la sociologie urbaine nord-américaine. Cela permet de mieux situer la place idéologique des suburbs comme mode d’habitat, dans son rapport à la propriété, au modèle blanc (Concept de whiteness associé au privilège de l’accumulation patrimoniale du propriétaire, cf. Wright et al., 2005), non seulement dans les débats aux États-Unis, mais aussi dans les indices de ségrégation, tout en constatant que les variables explicatives ne sont pas indépendantes des structures spatiales analysées (Clark, 2006 ; Gordon, 2004). Pour expliciter ce dernier point, le problème consiste à mesurer l’effet de la dichotomie central city/suburbs sans s’interroger sur la pertinence du découpage lui-même et de ses effets sur les résultats. Cela m’a permis de préciser je crois d’un point de vue théorique une approche des mesures de ségrégation qui parte de la notion de quartier homogène (le lotissement planifié, en copropriété et gouverné par des règlements stricts – et par ailleurs fermé quand il s’agit d’une gated community – étant l’objet parfait pour cela) pour analyser la contribution locale par rapport à une mesure globale de ségrégation (Le Goix et Vesselinov, 2013 ; 2015).

Il s’agissait enfin d’aborder l’étalement pour lui-même, et de le faire par l’unité spatiale qui le définit, c’est-à-dire le lotissement comme unité morphologique, en croisant en fait géographie urbaine et économie politique de la construction des marchés du logement. Cet objet permet d’aborder l’évolution de l’urbanisation par les régimes des marchés immobiliers des produits de promoteurs, dans une perspective qui permet de mettre en relation les travaux francophones (Topalov, 1974) et les classiques sur la rente et les inégalités aux États-Unis (Harvey, 1974 ; 1978) en analysant les évolutions du marché, les crises, la question de l’accumulation dans les valeurs immobilières, et bien évidemment la question de la dette, et du risque systémique qu’elle fait peser sur les ménages, mais aussi sur les copropriétés et gouvernements locaux. En fait, ce « front » d’urbanisation permet je crois d’aborder frontalement les logiques de la financiarisation ordinaire en train de se faire (Langley, 2006), dans un contexte évidemment marqué par la crise des subprimes (Aalbers, 2012).

–

Vous parlez d’« ADN métropolitain » dans certains de vos travaux. Que recouvre cette idée ?

Peut-être que l’emploi que j’ai fait de ce terme était maladroit, car je ne suis pas certain qu’utiliser cette métaphore ait contribué à clarifier l’idée que je voulais développer dans l’ouvrage sur Los Angeles (Le Goix, 2016). Concrètement, c’est à propos de la ségrégation et des inégalités, processus qui sont multidimensionnels (dimensions ethno-raciales, démographiques, socio-économiques, scolaires, genrées…) et qui, dans les travaux de géographie quantitative nécessitent une clarification sur la méthode : la revue Urbanités avait à cet égard publié un papier méthodologique sur la diminution des indices mesurant la ségrégation raciale et les difficultés à l’analyser à l’aune de multiples facteurs géographiques (Duroudier, 2016).

L’idée selon laquelle les évolutions des quartiers (valorisation, dévalorisation, gentrification, vieillissement…) se font par cycles est importante, mais souvent réduite aux archétypes de l’écologie urbaine, à savoir, schématiquement : quartiers en voie d’obsolescence du bâti, arrivée de minorités, ventes paniques, dévalorisation et délaissement … Or, ce qu’on observe dans les suburbs, et notamment dans une région, la Californie du Sud, aux dynamiques démographiques et migratoires rapides, ce sont des cycles parfois rapides (construction, développement, dévalorisation, revalorisation, densification, rénovation…) de quartiers, qui jouent sur toutes les dimensions du changement social : arrivée ou départ de familles avec enfants, évolution vers des figures de « l’ethnoburb » (Li, 2008), ou augmentation de la mixité, vieillissement de la population…

Dans ce contexte, l’enjeu me semblait notamment être méthodologique : comment travailler avec les données et les catégories du recensement décennal, et analyser (de manière graphique et cartographique) le changement urbain, ses rythmes, sur une quarantaine d’années. Je voulais montrer que les quartiers subissaient aussi des processus de déclassement ou de surclassement, qui les font passer d’une catégorie à une autre, une ou plusieurs fois : il faut saisir des trajectoires, qui dans les modalités de représentations graphiques adoptées, ont quelques analogies avec les séquences d’ADN et leurs mutations. En particulier, j’ai utilisé des méthodes de plus en plus courantes pour analyser les données organisées en séquences temporelles, qui ont trouvé des applications en géographie urbaine, par exemple pour l’analyse des séquences de mobilité (Commenges, 2014) ou pour l’analyse des formes urbaines permettant de classifier les transitions entre quartiers (Delmelle, 2015).

L’idée était de souligner la diversité des dynamiques et trajectoires des quartiers suburbains, qui passent d’un état à l’autre entre 1980 et 2010. Dans la région de Los Angeles, le nombre de suburbs matures et riches augmente fortement, indicateur de l’importance des lieux de l’accumulation de la richesse dans les dynamiques métropolitaines, alors que le nombre de suburbs récentes tend structurellement à diminuer car le rythme d’étalement de l’aire métropolitaine s’est tassé sur les deux dernières décennies, conduisant ces quartiers à suivre des trajectoires de maturation. Dans le même temps, des suburbs hispaniques par exemple sont en majorité très stables, dans leur localisation, mais avec des profils qui évoluent rapidement : vieillissement des populations hispaniques, accès à la classe moyenne et accès à la propriété, transformation des modalités d’accès à l’emploi (navettes domicile-travail plus longues) déterminent en partie de telles trajectoires locales.1.

–

Dans vos travaux sur les espaces pavillonnaires franciliens, vous montrez que, du point de vue immobilier, ces espaces ont traversé la grande crise de 2008 et ses suites d’une manière assez paradoxale, puisque les prix de l’immobilier ne s’y sont pas véritablement affaissés et que l’accessibilité financière (ratio du prix du mètre carré par rapport aux revenus) est toujours plus contrainte.

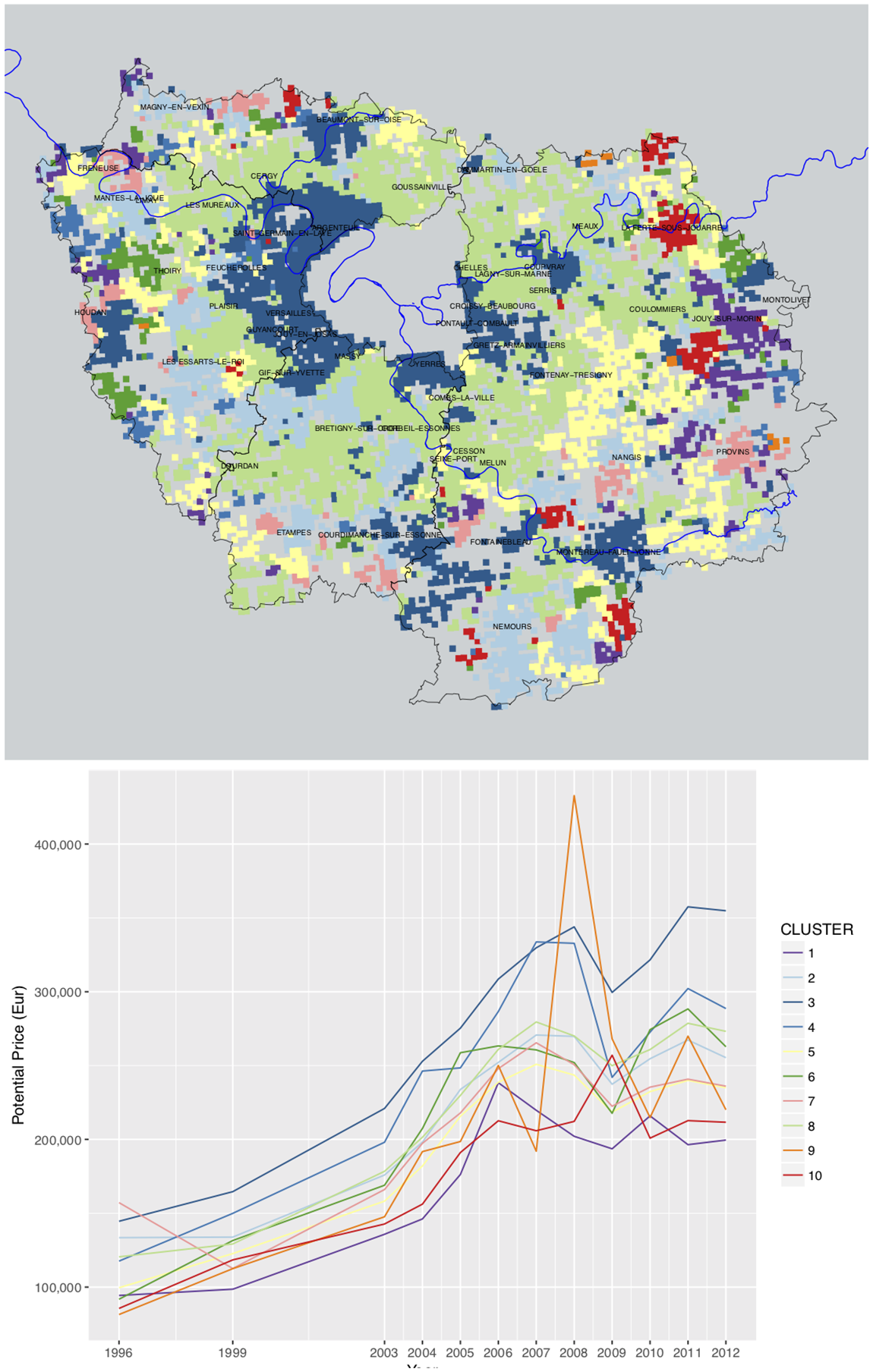

C’est bien de cela dont il s’agit, globalement, avec plusieurs dynamiques conjointes. D’une part, dans le périurbain francilien l’inflation a été généralisée, mais inégale. En gros, les écarts de prix entre les segments inférieurs et supérieurs se sont renforcés entre 1996 et 2012. Mais les dynamiques sont très inégales. Les quartiers haut de gamme proches de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Coupvray se sont rapidement remis de la crise de 2007-2008. Ces quartiers sont d’ailleurs ceux qui contrôlent mieux leur environnement local, la disponibilité des terrains, et qui développent des stratégies locales de contrôle territorial, d’exclusion et d’économie de club dont il a été question avant. Ce contrôle est opéré par les élus, les techniciens, et par les habitants eux-mêmes qui savent généralement opérer les mobilisations locales efficacement contre les outsiders (sur ces points, de nombreux exemples ont été développés par Charmes, 2011). Dans les contextes de prix moyens, on a constaté une appréciation plus lente, par exemple dans des lotissements matures de la grande banlieue construits entre 1970 et 1990 (par ex. à Cergy et aux Mureaux à l’ouest ; à Goussainville ou Meaux au nord-est ; à Lagny ou Coulommiers à l’est ; à Cesson ou Melun au sud). Dans des petites villes périphériques comme Provins et Houdan, la reprise a été très lente mais pas totale après 2007. En revanche, la situation est plus inquiétante dans le segment inférieur. Celles-ci ont également tendance à se déprécier de manière continue après 2007 : les données montrent une lente dépréciation dans les quartiers à bas prix. C’est un schéma de dépréciation continue en valeur absolue, qui a commencé entre 2007 et 2009, dans des zones éloignées, comme Jouy-sur-Morin ou La-Ferté-sous-Jouare, par exemple (voir fig.2).

2. Typologie de l’’inflation des prix de l’immobilier et les dynamiques d’achat/vente en Île de France entre 1996 et 2012. (Le Goix et al., 2019). En bleu, les évolutions des fourchettes de prix les plus hautes (au-dessus de 300 000 euros), en vert, les fourchettes médianes, et les tons rouges les fourches de prix les plus basses.

Cette dépréciation entraîne des tendances très volatiles dans les périphéries les plus éloignées, dans les tranches de prix les plus basses. Ces tendances renseignent comment les ménages dans les lotissements matures et bas de gamme peuvent être piégés sur place (Rougé, 2005) par la baisse de la valeur des propriétés, qui compromet leur capacité de réinvestissement en raison de la dévaluation et même d’un rapport valeur du bien – endettement des ménages défavorable (Le Goix et al., 2019). À cela s’ajoute la dépréciation et le déclin des lotissements les plus éloignés, rendus obsolètes par l’augmentation des coûts de l’énergie qui a un impact sur le fardeau des trajets quotidiens et des courses en voiture.

–

Cela s’est-il traduit par (ou cela reflète-t-il) l’émergence de nouveaux acteurs dans la production de ces quartiers ? En d’autres termes, est-ce que et en quoi cela reflète une forme de financiarisation de la production urbaine pavillonnaire ?

Je ne pense pas qu’on puisse parler en soi d’une financiarisation de la production pavillonnaire. Il y a deux choses qui évoluent. D’une part, le rapport à la propriété. En France, la proportion de propriétaires de leur logement est passé de 35 % en 1954 à 58 % en 2018 (Bonvalet et Bringé, 2013 ; Insee, 2019) ; mais le secteur immobilier a atteint des records historiques d’inabordabilité : depuis 2000, le coût de l’immobilier corrigé de l’inflation a augmenté de +70 %, un record historique, d’après les estimations de Jacques Friggit (2017). En bref, les ménages ont bénéficié de taux d’intérêt plus bas et de durées de crédit plus longues pour compenser l’inflation des prix et maintenir leur pouvoir d’achat. Cependant, les effets sont divers. Alors que certains ménages des classes moyennes et supérieures ont bénéficié de l’inflation immobilière, les ménages à faibles revenus sont devenus de plus en plus vulnérables aux fluctuations des prix, avec une charge financière croissante et des difficultés correspondantes pour revendre leurs actifs. Il faut se référer sur ce point à la thèse de Thibault Le Corre (2019), qui a travaillé sur les ratios valeur-dette des ménages, et les plus-values réalisées.

Ce qu’on peut retenir, schématiquement, c’est que le secteur du logement a joué un rôle essentiel dans les transitions post-fordistes des économies de l’OCDE, et que la France ne fait pas exception. Malgré la taille de son marché locatif (environ 42 % des logements, dont une majorité de locataires du secteur privé), les politiques du logement ont été fortement influencées par une idéologie de l’accession à la propriété. Entre 1980 et 2000, la part des primo-accédants a augmenté (+30 %), et s’est depuis stabilisée. Cela a considérablement augmenté le stress financier des ménages, en fonction du rapport entre dettes et patrimoine. Le marché du logement en France, dans l’accession à la propriété, a pourtant été restructuré en profondeur pour évoluer selon une forme de « keynésianisme privatisé », caractérisé par des incitations fiscales et des subventions aux secteurs de la construction (aides à la pierre) et des banques (crédits à taux zéro), avec une orientation et un alignement des discours des acteurs (agents, banques, promoteurs, notaires…) en faveur de l’accession à la propriété et de l’investissement des ménages, le tout dans un schéma de forte dépendance des acteurs aux aides publiques (Pollard, 2010).

Dans ce contexte, si l’on parle de financiarisation, il faut regarder la déconnexion entre les prix de l’immobilier et le revenu des ménages, qui ne peut être comprise sans tenir compte de la financiarisation plus large des marchés immobiliers. Les liens macroéconomiques entre la croissance de la propriété immobilière, la dette immobilière et hypothécaire (selon les pays) et l’inflation des prix sont bien établis (Kohl, 2018). Ils ont permis l’expansion à grande échelle de l’accès au crédit grâce à des programmes gouvernementaux et des incitations qui favorisent l’accession à la propriété. Les recherches d’Aalbers (2016) sur la financiarisation de l’immobilier sont essentielles à cet égard. Au cours de la dernière décennie, les tendances à la financiarisation ont contribué à une accumulation sans précédent d’actifs liquides dans le monde entier – aussi appelé le « mur de l’argent », ou wall of money, et leurs gestionnaires cherchent à investir, l’expansion du crédit immobilier étant l’un de ces investissements. Ce « mur de l’argent » désigne trois sources principales d’actifs. D’une part l’augmentation de la proportion d’actifs financiers dans les économies nationales comparé à la production, fonds de pension, d’assurances, de fonds souverains. D’autre part, le recyclage dans l’économie mondiale des surplus des échanges commerciaux des pays exportateurs. Enfin, les profits accumulés par les grandes transnationales (Aalbers, 2016). Dans un contexte de déclin ou de stagnation des revenus du travail pour les ménages, ces actifs trouvent naturellement à être réinvestis dans la dette immobilière, par exemple.

–

Cela nous raconte-t-il également une histoire des changements dans la façon d’être propriétaire ou sur le profil du propriétaire pavillonnaire (moins individuel et plus lié à des groupes immobiliers/de finance immobilière) ?

Oui, en effet, on peut le dire comme ça. Si financiarisation des acteurs il y a (au-delà des banques et des marchés), il s’agit surtout d’une financiarisation ordinaire des ménages, c’est-à-dire la manière dont les investissements des ménages deviennent un instrument de la dynamique de la capitalisation des actifs, et donc de l’inégalité socio-spatiale plus large. Dans ce cadre, on assiste à une hégémonie de la gestion financière dans les pratiques des ménages chez les particuliers qui réfléchissent à « faire un Pinel ». En fait, de très nombreux dispositifs et incitations de l’État les incitent à investir : les prêts à taux zéro (PTZ) dans l’ancien, les aides fiscales à l’investissement locatif (actuel dispositif Pinel) et à la rénovation (actuel dispositif Denormandie), les aides personnalisées au logement pour l’accession (APL accession) et la TVA réduite pour la construction de logement en accession. C’est une réforme de fond de l’accès au logement et de la manière dont on perçoit le prix non pas comme un droit à se loger, mais comme un actif. Ces éléments sont très différenciés dans l’espace, car ils reposent sur des zonages2, dont la cartographie montre qu’une grande partie du périurbain francilien est éligible aux PTZ, aux aides aux investissements locatifs, ou à l’APL accession (Le Brun, 2020).

3. Publicité d’une société immobilière vantant le dispositif Pinel (edifides-immobilier.fr, 2017)

Ce qui est intéressant dans ce contexte, c’est la manière dont la richesse immobilière (faite sur un premier logement, par exemple) est réinvestie et transférée d’un endroit à l’autre, en raison des stratégies économiques et des mobilités géographiques des propriétaires. On travaille actuellement sur la composition des ménages qui ont bénéficié de cette circulation financière : une enquête postale est en train de nous revenir en Ile-de-France, Lyon et Avignon (réalisée sur septembre-novembre 2020), et le dépouillement prendra un peu de temps, mais on fait évidemment l’hypothèse d’une forte stratification socio-économique et par les parcours de vie. C’est évident dans les choix des investissements locatifs, dont plusieurs travaux ont montré comment des promoteurs et des types de lieux étaient particulièrement ciblés par ces investissements, soit dans le résidentiel fermé, soit dans les résidences de services (Madoré, 2012 ; Trouillard, 2014), typiquement. Ces stratégies supposent des transferts d’investissement entre des lieux (capital switching), ce qui est crucial pour comprendre les logiques d’accumulation et d’investissement des ménages, et c’est en partie ce que nous faisons actuellement dans le programme ANR WIsDHoM3 (Le Goix et al., 2020).

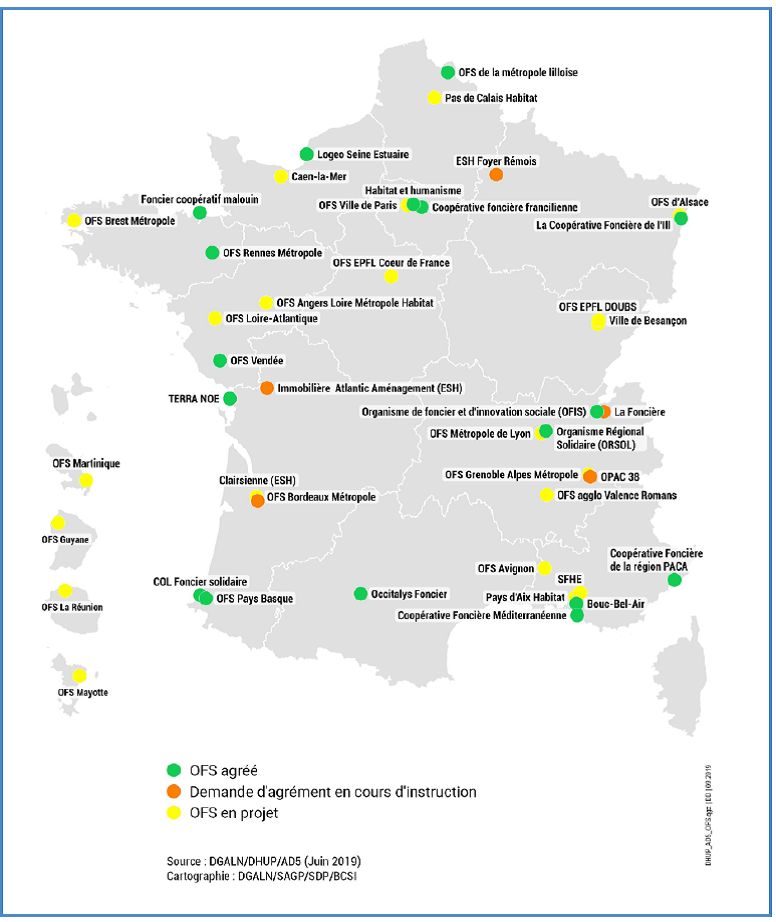

Il y a dans ce contexte des travaux qui interrogent la pertinence de la propriété comme modèle d’accumulation, notamment ceux sur la post-propriété de Vincent Le Rouzic (2019). Concrètement, c’est ce que permettent aux États-Unis les systèmes type community land trust (CLR) et leurs variantes encouragés par la loi ALUR en France d’organismes fonciers solidaires (OFS), avec des dispositifs type « bail social solidaire » adoptés dans plusieurs expériences. Le cadre opérationnel consiste à comprendre que la propriété peut être interprétée autrement que comme pleine et entière (les 3 droits en France sont joints : usus, fructus, abusus), mais de l’interpréter comme dans une cadre plus anglophone comme un faisceau de droits (bundle of rights). Dans le cadre du projet résidentiel, il s’agit d’interroger le partage de propriété plutôt que la dissociation de celle-ci. En distinguant la propriété comme droit d’occupation de l’accumulation rentière sur le foncier, par exemple, les OFS permettent ainsi d’éviter l’appropriation de la propriété habitable par le capital, tout en signant une extension du marché. Ces modes de propriété permettent d’inscrire les ménages dans des parcours résidentiels moins dépendants de la patrimonialisation, point essentiel dans les trajectoires et le succès de l’accession à la propriété, notamment pour des ménages intermédiaires ou à faible patrimoine qui peuvent être fragilisés par l’endettement dans un parcours d’achat classique. Les acteurs institutionnels qui s’approprient le modèle des OFS sont des associations, des coopératives, des collectivités locales, des promoteurs, sans oublier le rôle des banques : les OFS dans une certaine mesure demeurent des modalités d’extension du modèle de propriété.

4. Les organismes de foncier solidaire en France en 2019 (DGALN DHUP, 2019 )

–

On présente souvent très hâtivement le processus d’étalement urbain comme un agent de différentiation voire de ségrégation sociospatiale. Dans vos travaux sur la Californie et les logiques d’étalement sur le temps long, vous notez deux phénomènes : une aggravation des exclusions des territoires déjà en marge, et une diversification des populations dans certaines zones pavillonnaires. Y a-t-il donc des processus intégrateurs au cœur des processus d’étalement urbain ? Sur quoi reposent-ils ? Dans quelle mesure cette dynamique intégrative dans certaines zones pavillonnaires se retrouve-t-elle dans le contexte français ?

C’est exactement cela. Mais peut-être que c’est aussi l’intérêt dans un système capitaliste de l’accès à la propriété élargi aux classes moyennes inférieures : peut-être qu’on peut admettre que cela permet aussi d’ouvrir les logiques de l’accumulation patrimoniale à des ménages modestes, tout en faisant jouer autrement les logiques de classes rentières (le rapport propriétaires / locataires).

Je vais tenter une réponse rapide sur les processus intégrateurs. En gros, les travaux en sociologie et géographie urbaine nord-américains montrent une double dynamique de diversification. D’une part se sont opérés d’intenses processus de mobilité sociale et spatiale des minorités noires, hispaniques et latinos et asiatiques notamment, dans une dynamique pour laquelle les auteurs font l’hypothèse d’une assimilation au modèle suburbain, et ce depuis une quarantaine d’années maintenant (Alba et Logan, 1991). D’autre part, on a observé d’importantes dynamiques démographiques qui portent en particulier sur des parcours migratoires dans les suburbs (Alba et al., 1999). De telles mutations consolident les critiques sur les représentations sur la distribution centre-périphérie des groupes, et le modèle classique de suburbs homogènes structurées par une majorité blanche. Globalement, beaucoup pensent que, dans un contexte très ségrégé, ce sont les revenus des ménages qui deviennent de plus en plus un des critères essentiels dans le choix de s’installer soit dans un quartier suburbain multiethnique ou mixte, soit dans un quartier blanc (Clark, 2006). Mais il ne faut pas négliger aussi les mariages mixtes, le plurilinguisme au sein des ménages, facteurs importants de diversité dans les choix résidentiels (Holloway et al., 2005). Les modalités de la ségrégation s’expriment toujours très fortement, mais plus uniquement dans une distribution centre-périphérie des populations, et suivent des formes localement plus fragmentées. C’est en tout cas ce qui me semble être une ligne directrice d’analyse qui rejoint les constats faits par d’autres sur le caractère très granulaire des évolutions (Clark et al., 2015).

Quant à savoir dans quelle mesure on retrouve des processus similaires dans le contexte français, je dirais que dans une certaine mesure oui, et qu’on ne peut réduire le périurbain à une dichotomie analytique entre choix et stratégies résidentielles, et la relégation périphérique. Il me semble qu’on y retrouve des composantes importantes : variétés des formes de l’ancrage, mutation des structures de l’emploi en périphérie, évolutions des pratiques des espaces publics et des modalités de consommation. En observant les trajectoires des propriétaires (qui achète et qui vend), ce que nous avons pu observer, c’est que la professionnalisation est un moteur important du changement à l’œuvre dans le périurbain francilien, avec conjointement une augmentation du nombre de cadres et de professions intermédiaires, acteurs prédominants sur les marchés. Par ailleurs, la maturité du périurbain, dans un contexte très polycentrique, donne lieu à une marqueterie socio-économique très diversifiée au niveau local, tout en restant structurée à l’échelle métropolitaine. La mixité et l’intégration, c’est toujours une question d’échelle à laquelle on regarde.

–

Ces changements mènent-ils à repenser le schéma classique du pavillonnaire états-unien, très blanc de classe moyenne et souvent plus conservateur ? Quelles conséquences cela a-t-il même sur l’appréhension de ce type de quartiers par les machines politiques américaines ?

C’est exactement cela. Je crois que l’élection de 2020, dont les résultats restent incertains à l’heure où je réponds à vos questions, montre à quel point le paysage est varié, et surtout difficilement compatible avec l’archétype dans une suburb blanche de propriétaires. Et ce pour plusieurs raisons que j’ai déjà évoquées. Forte croissance démographique, densification, flux migratoires, mobilités des populations, essor des minorités noire, asiatique, hispanique, sont autant d’éléments de diversification des profils des ménages dans les suburbs : la suburb, historiquement structurée par le white flight, a tout de même beaucoup changé, comme le montrent de nombreux travaux de géographie et de sociologie urbaine dont je parlais auparavant.

En détail, cela reste aussi un paysage assez stratifié. Par exemple, la crise des subprimes a aussi bousculé le modèle résidentiel de la classe moyenne propriétaire. Désormais, les locataires comptent : les maisons individuelles représentent près de 40 % des logements locatifs dans le pays. Le passage de la propriété occupante au locatif a augmenté de 32 % entre 2006 et 2016, et c’est une dynamique qui touche les quartiers de manière assez inégale. De nombreux travaux montrent à quel point ce paysage résidentiel a été modifié par l’importance des logements laissés vacants après la crise des subprimes. Entre 2006 et 2009, le taux de vacance a explosé, en particulier dans des métropoles dont la composante suburbaine est particulièrement forte comme Las Vegas (+56 %), Tucson en Arizona (+47 %) ou Orlando en Floride (+46 %). Dans les suburbs d’Atlanta, Dallas, Tampa, Los Angeles, Denver, Washington et Seattle en particulier, des données de la firme immobilière RentCafé (2019) montrent que le nombre de locataires a augmenté de 81 % en moyenne entre 2011 et 2016. De grands groupes d’ampleur nationale (Blackstone, Invitation Homes, American Homes 4 Rent…) repèrent les propriétés vacantes, et ont fait ainsi l’acquisition de centaines de milliers de biens, qui est inséré dans un portefeuille d’investissement mis ensuite à la location résidentielle sur des systèmes de plateformes en ligne (une extension du modèle Airbnb à la location résidentielle). Parallèlement, dans les inner suburbs et banlieues matures, de petits investisseurs adoptent des pratiques rentières et prédatrices sur les logements vacants (Nussbaum, 2019)

Alors oui, dans ce contexte, l’image du pavillonnaire de propriétaires blancs de classe moyenne est battue en brèche, et il faut la confronter à une diversité de situations, dans une marqueterie suburbaine complexe, à la fois dans une division sociale de l’espace fine, mais aussi une multiplicité des régimes de marchés immobiliers.

Pour répondre à la question sur la manière dont cela joue sur les machines politiques, je prendrai quelques exemples très récents. La ville de Detroit reste certainement un bastion démocrate, mais les comtés suburbains de Oakland et Macomb, très peuplés, suivent des trajectoires opposées, le premier très divers et avec un niveau d’éducation supérieur à la moyenne a voté à 56 % pour Biden, le second penchant vers les Républicains (53 %). Parmi les facteurs importants, la mutation du corps électoral depuis 2000 fait glisser les majorités. En Floride, 20 % des électeurs sont désormais hispaniques, soit le double de 2000 (lors de la victoire de G.W. Bush et du fameux « recount »). En Arizona, la population hispanique a augmenté de 8 % depuis 2000, et représente désormais 24 % de l’électorat. Or, et c’est essentiel, on voit lors des élections de 2020 qu’il il n’y a pas de vote d’une « communauté » hispanique, que celle-ci est particulièrement polarisée, entre des origines très variées, des horizons politiques, idéologiques, avec des ancrages économiques variés. En Géorgie, les périphéries d’Atlanta sont en « bleu », démocrates, avec un certain suspens sur les résultats de 2020, alors que cet État a toujours donné ses voix au candidat Républicain depuis 1992. D’après Lauric Henneton, la progression y est remarquable : républicaines en 2012, démocrates en 2016. Le comté de DeKalb aujourd’hui donne 83 % de ses voix à Joe Biden. Les mutations des suburbs expliquent en partie ce glissement historique. Et si l’on regarde ce qui s’est passé dans un bastion historique du vote Nixon / Reagan, le comté d’Orange au sud de Los Angeles, l’ensemble des communautés littorales des comtés d’Orange et de San Diego correspond à l’une des plus fortes concentrations de gated communities, des lotissements fermés de catégories ici les plus aisées, ces districts votent désormais régulièrement démocrates, aux midterms comme aux présidentielles. Il n’y a vraiment pas de déterminisme facile à interpréter en la matière.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN NOVEMBRE 2020 PAR DANIEL FLORENTIN ET MARINE DUC

–

Photo de couverture : Lotissements pavillonnaires à Bussy-Saint-Georges (Le Goix et Debicki, 2006)

–

Pour aller plus loin

Aalbers M. (éd.), 2012, Subprime Cities : The Political Economy of Mortgage Markets, Oxford: Wiley-Blackwell, 360 p.

Aalbers M., 2016, The financialization of housing : a political economy approach, London, New York : Routledge Taytor and Francis Group, 158 p.

Alba R. D. et Logan J. R., 1991, « Variations on Two Themes : Racial and Ethnic Patterns in the Attainment of Suburban Residence », Demography, 28(3), 431-453.

Alba R. D., Logan J. R., Stults B. J., Marzan, G. et Zhang W., 1999, « Immigrant Groups in the Suburbs : A Reexamination of Suburbanization and Spatial Assimilation », American Sociological Review, 64(3), 446-460.

Bonvalet C. et Bringé A.,2013, « Les effets de la politique du logement sur l’évolution du taux de propriétaires en France », Revue européenne des sciences sociales, 51(1), 153-177.

Bouba-Olga O. et Grossetti M., 2019, « Le récit métropolitain : une légende urbaine », L’Information géographique, 83(2), 72-84.

Charmes E., 2011, La ville émiettée, essai sur la clubbisation de la vie urbaine, Paris, PUF, Coll. « La ville en débat », 288 p.

Clark W., 2006, « Race, Class, and Space : Outcomes of Suburban Access for Asians and Hispanics », Urban Geography, 27(6), 489-506.

Clark W.V., Andersson E., Östh J. et Malmberg B., 2015, « A Multiscalar Analysis of Neighborhood Composition in Los Angeles, 2000–2010. A Location-Based Approach to Segregation and Diversity », Annals of the Association of American Geographers, 105(6), 1260-1284.

Commenges H., 2014, « La mobilité comme variabilité temporelle de la présence spatiale », Flux, 95, 41-55.

Delmelle, E. C., 2015, « Five decades of neighborhood classifications and their transitions: A comparison of four US cities, 1970–2010 », Applied Geography, 57, 1-11.

Donzelot J., 1999, « La nouvelle question urbaine », Esprit, 258, 87-114.

Duroudier S., 2016, « La ségrégation raciale des villes américaines diminue-t-elle toujours ? »,Urbanités, Les villes américaines de l’ère Obama, en ligne.

Friggit J., 2017, Prix immobilier – Evolution 1200 – 2017, CGEDD, Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, en ligne.

Ghorra-Gobin C., 2015, La métropolisation en question, Paris, PUF, La ville en débat, 116 p.

Gordon, T. M., 2004, « Moving Up by Moving Out? Planned Developments and Residential Segregation in California », Urban Studies, 41(2), 441-461.

Harvey D., 1974, « Class-monopoly rent, finance capital and the urban revolution », Regional Studies, 8, 239–255.

Harvey D., 1978, « The urban process under capitalism: a framework for analysis », International Journal of Urban and Regional Research, 2(1-4), 101-131.

Holloway S. R., Ellis M., Wright R. et Hudson M., 2005, « Partnering ‘out’ and fitting in: residential segregation and the neighbourhood contexts of mixed-race households », Population, Space and Place, 11(4), 299-324.

Institut National de la Statistique et des Études Économiques, 2019, Propriétaires – Locataires, in: Tableaux de l’économie française, Paris, INSEE, en ligne.

Keil R., 2017, « Extended urbanization, “disjunct fragments” and global suburbanisms », Environment and Planning D : Society and Space, 36(3), 494-511.

Kohl S., 2018, « More Mortgages, More Homes ? The Effect of Housing Financialization on Homeownership in Historical Perspective », Politics and Society, 46(2), 177-203.

Langley P., 2006, « Securitising Suburbia : The Transformation of Anglo-American Mortgage Finance », Competition \& Change, 10(3), 283-299.

Le Brun, P., 2020, Produire l’espace néolibéral par l’incitation financière. Analyse des dispositifs de soutien des marchés immobiliers résidentiels en France depuis 2003. Rapport de stage. Paris: Université de Paris, UFR GHES, 67 p.

Le Corre T., 2019, Paris à tous prix. Analyse des inégalités par une géographie de l’investissement sur le marché immobilier résidentiel en Île-de-France, Paris : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Thèse de doctorat, en ligne.

Le Goix R., 2016, Sur le front de la métropole. Une géographie suburbaine de Los Angeles, Paris, Publications de la Sorbonne, 284 p.

Le Goix R., Casanova Enault L., Bonneval L., Le Corre T., Benites E., Boulay G., Kutz W., Aveline N., Migozzi J. et Ysebaert R., 2020, « Housing (In)equity and the Spatial Dynamics of Homeownership in France : A Research Agenda », Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, en ligne.

Le Goix R., Giraud T., Cura R., Le Corre T. et Migozzi J., 2019, « Who sells to whom in the suburbs ? Home price inflation and the dynamics of sellers and buyers in the metropolitan region of Paris, 1996-2012 », PLoS ONE, 14(3), en ligne.

Le Goix R. et Vesselinov E., 2013, « Gated Communities and House Prices: Suburban Change in Southern California, 1980–2008 », International Journal of Urban and Regional Research, 37(6), 2129-2151.

Le Goix R. et Vesselinov E., 2015, « Inequality Shaping Processes and Gated Communities in US Western Metropolitan Areas », Urban Studies, 52(4), 619–638.

Le Rouzic V.,2019, Essais sur la post-propriété : les organismes de foncier solidaire face au défi du logement abordable, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Thèse de doctorat.

Li W., 2008, Ethnoburb : The New Ethnic Community in Urban America, Honolulu, University of Hawai’i Press, 232 p.

Madoré F., 2012, Ensembles résidentiels fermés en France et montée d’un ordre sécuritaire, in: L’Espace Politique, en ligne.

Nédelec P., 2016, « Saisir l’étalement urbain dans un contexte états-unien : réflexions méthodologiques », Cybergeo : European Journal of Geography, Espace, Société, Territoire(762), en ligne.

Nussbaum F., 2019, « Le pavillon et le bulldozer. Les suburbs en crise face à la vacance résidentielle aux États-Unis », Géographie, économie, société, 21(1), 89-116.

Pollard J., 2010, « Soutenir le marché : les nouveaux instruments de la politique du logement », Sociologie du Travail, 52(3), 323-339.

Rougé L., 2005, « Les « captifs » du périurbain. Voyage chez les ménages modestes installés en lointaine périphérie », in G. Capron, H. Guetat et G. Cortes (éds.) Liens et lieux de la mobilité, 129-144.

Topalov C., 1974, Les Promoteurs immobiliers : contribution à l’analyse de la production capitaliste du logement en France, Paris, La Haye , Mouton, 413 p.

Trouillard E., 2014, « L’ancrage territorial des « résidences avec services » privées en Île-de-France : une géographie d’actifs immobiliers financiarisés ? », L’Espace géographique, 43(2), 97-114.

Vesselinov E. et Le Goix R., 2009, « From Picket Fences to Iron Gates: Suburbanization and Gated Communities in Phoenix, Las Vegas and Seattle », GeoJournal, 77(2), 203-222.

Webster C. J., 2002, « Property Rights and the Public Realm : Gates, Green Belts, and Gemeinschaft », Environment and Planning B : Planning and Design, 29(3), 397-412.

Webster C. J. et Le Goix, R., 2005, « Planning by commonhold », Economic Affairs, 25(4), 19-23.

Wright R., Ellis M. et Parks V., 2005, « Re-Placing Whiteness in Spatial Assimilation Research », City and Community, 4(2), 111-135.

–

Pour citer cet entretien : Le Goix R., 2020, « Entre étalement urbain et financiarisation ordinaire des ménages : regards croisés sur les recompositions des fronts d’urbanisation en France et aux États-Unis », Urbanités, #14 / Il n’y a pas que la taille qui compte, en ligne.

–

- Sur la question de la maturation du périurbain on pourra notamment consulter cet article dans Géoconfluences (Le Goix, 2016) et plus spécifiquement sur l’évolution des profils des suburbs, cette figure présentant neuf profils-types d’évolution des quartiers. [↩]

- Zonages dont la cartographie a été reconstituée par P. Le Brun ici (2020). [↩]

- Inégalités patrimoniales et dynamiques du marché du logement / Wealth Inequalities and the Dynamics of Housing Market (2019-2022). [↩]