Urbanités sud-est asiatiques / Jakarta : urbanités contestées, urbanités de papier dans une métropole en tension

Entretien avec Judicaëlle Dietrich, par Charlotte Ruggeri

–

L’entretien avec Judicaëlle Dietrich au format PDF

Judicaëlle Dietrich est maîtresse de conférences en géographie à l’Université Jean Moulin et membre du laboratoire Environnement Ville Société – UMR 5600. Ses travaux portent sur les espaces urbains en marge, notamment à Jakarta mais aussi en région lyonnaise, et questionnent les rapports politiques associés à la production des inégalités.

–

Vous travaillez sur Jakarta, l’une des plus grandes villes au monde, que l’on qualifie à la fois de métropole, mégapole, ville émergente… Comment peut-on caractériser Jakarta et est-il possible de la définir et de la caractériser simplement ?

En Indonésie, Jakarta a été imposée comme centre par les régimes successifs, avant et après l’indépendance, donc cette position est confirmée à partir de 1945. Cela induit une transformation extrêmement rapide en une ville de presque 10 millions d’habitant·es, une population qui s’est multipliée par 10 en un demi-siècle. Ce ne sont ici « que » les chiffres pour la ville centre, au cœur d’une région urbaine de 23 millions d’habitant·es en 2012 et 28 à 30 millions d’habitant·es en 20201, en fonction des comptabilités et des personnes qui sont vraiment comptées ou pas. Il s’agit donc du plus grand complexe urbain d’Asie du Sud-Est, et de l’une des trois plus grandes villes du monde. Il est alors certain que c’est une très très grande ville, mais c’est aussi une ville qui a connu des changements extrêmement rapides dans ses modes de vie et dans ses formes urbaines, accompagnés et favorisés par l’émergence de nouveaux acteurs qui vont, de fait, participer à l’insertion de Jakarta dans le système capitaliste et néolibéral mondial : c’est cela qui va permettre de la qualifier de ville émergente. À l’échelle de l’Indonésie, Jakarta se positionne comme une ville vitrine, en exposant une image de succès pour la nation, avec une volonté affirmée des dirigeants de la faire reconnaître comme une ville globale ou en globalisation.

Il y a de fait de nombreux termes pour qualifier Jakarta. Le plus récurrent dans la littérature est « mégapole » parce que c’est une très grande ville, mais c’est un usage un peu trop réducteur parce que cela ne qualifie la ville que sous sa dimension quantitative de population. Sa taille fait qu’elle a souvent été qualifiée de « monstruopole », avec l’idée d’une ville tentaculaire, mais encore une fois on omet l’importance des fonctions et l’aspect qualitatif de la métropolisation, mais aussi l’importance des acteurs internationaux et globalisés qui entrent en jeu dans la ville.

–

En tant que française et géographe, quelle impression a-t-on en arrivant à Jakarta la première fois ?

Je suis arrivée la première fois à Jakarta lorsque j’avais 16 ans, dans le cadre d’une mobilité familiale, avec une année sur place, puis de nombreux allers-retours avec la France. Ce qui me revient surtout c’était la taille – d’autant plus que je n’étais pas non plus Parisienne, ni habituée aux très grandes villes – et le fait que ce soit une ville difficile à appréhender. Cette impression de confusion est assez courante, tout comme le fait d’avoir eu beaucoup de mal à comprendre comment s’organise cette ville et ce retour réflexif intervient dans de nombreuses monographies (Barley, 1991 ; Silver, 2007). Cette impression de ville désordonnée et tentaculaire contribue à rendre la ville exotique en un sens, mais aussi très ordinaire, puisque c’est une description que l’on peut retrouver pour toutes les villes qu’on ne connaît pas.

Après cette première expérience en 2001, mon rapport à la ville s’est transformé en 2006, lorsque j’ai effectué un stage en entreprise et ma première recherche de terrain, dans le cadre de mon master 1. Je travaillais alors dans une compagnie de traitement et de distribution des eaux, à l’époque filiale de Suez. Cela m’a aidée à saisir l’importance des acteurs dans la production de la ville. J’ai affiné mon rapport à la ville à ce moment-là, d’abord parce que j’avais eu une formation de géographe qui contribue à éclaircir le fonctionnement de la ville, mais aussi parce que ce terrain m’a permis de comprendre les relations entre instances publiques et privées, qui organisent le fonctionnement urbain. Le constat des inégalités s’est aussi imposé dans la prise en compte des populations dans une mission dite de service public, en l’occurrence la distribution de l’eau, qui montrait des disparités d’accès à une ressource vitale, dans une ville qui se revendique comme moderne.

Tout ceci m’a permis d’avoir une pratique de la ville sur la durée, tout comme un attachement fort à cette ville. Entre 2001 et la fin de ma thèse en 2015, il y a quinze ans qui permettent de prendre conscience des changements urbains, d’avoir pu les expérimenter. De fait, Jakarta est pour moi aussi une ville du quotidien, où j’ai pu vivre et travailler, mais en dehors, dans d’autres endroits en Indonésie, concrètement je suis une touriste, dans une situation d’altérité extrêmement forte. À Jakarta, ma situation d’étrangère n’est évidemment pas remise en question, mais cette ville est aussi pour moi un terrain du quotidien. À chaque nouveau séjour désormais, la question est qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui a changé ? Ces transformations rapides sont donc un fil directeur dans la compréhension de Jakarta.

(-)

Quelles formes prend le processus de métropolisation en Indonésie et plus particulièrement à Jakarta ?

Dans la structure urbaine et dans le fonctionnement des États en Asie du Sud-Est, ce qui domine comme processus c’est la macrocéphalie. Dans le cas de Jakarta, l’indice de primauté est de 3,6, donc assez bas par rapport à Kuala Lumpur (8) ou Phnom Penh (19), mais on n’est pas sur la même taille d’État puisque l’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde. Lorsque l’on prend la liste des plus grandes villes d’Asie du Sud-Est, plusieurs font partie de l’aire métropolitaine de Jakarta. Les villes voisines de Jakarta, comme Depok et Bekasi, sont aussi des villes multimillionnaires, de 3-4 millions d’habitant·es. Ces villes voisines sont aussi celles qui affichent les plus forts taux de croissance par rapport à Jakarta, ce qui est aussi rare pour des villes déjà multimillionnaires.

–

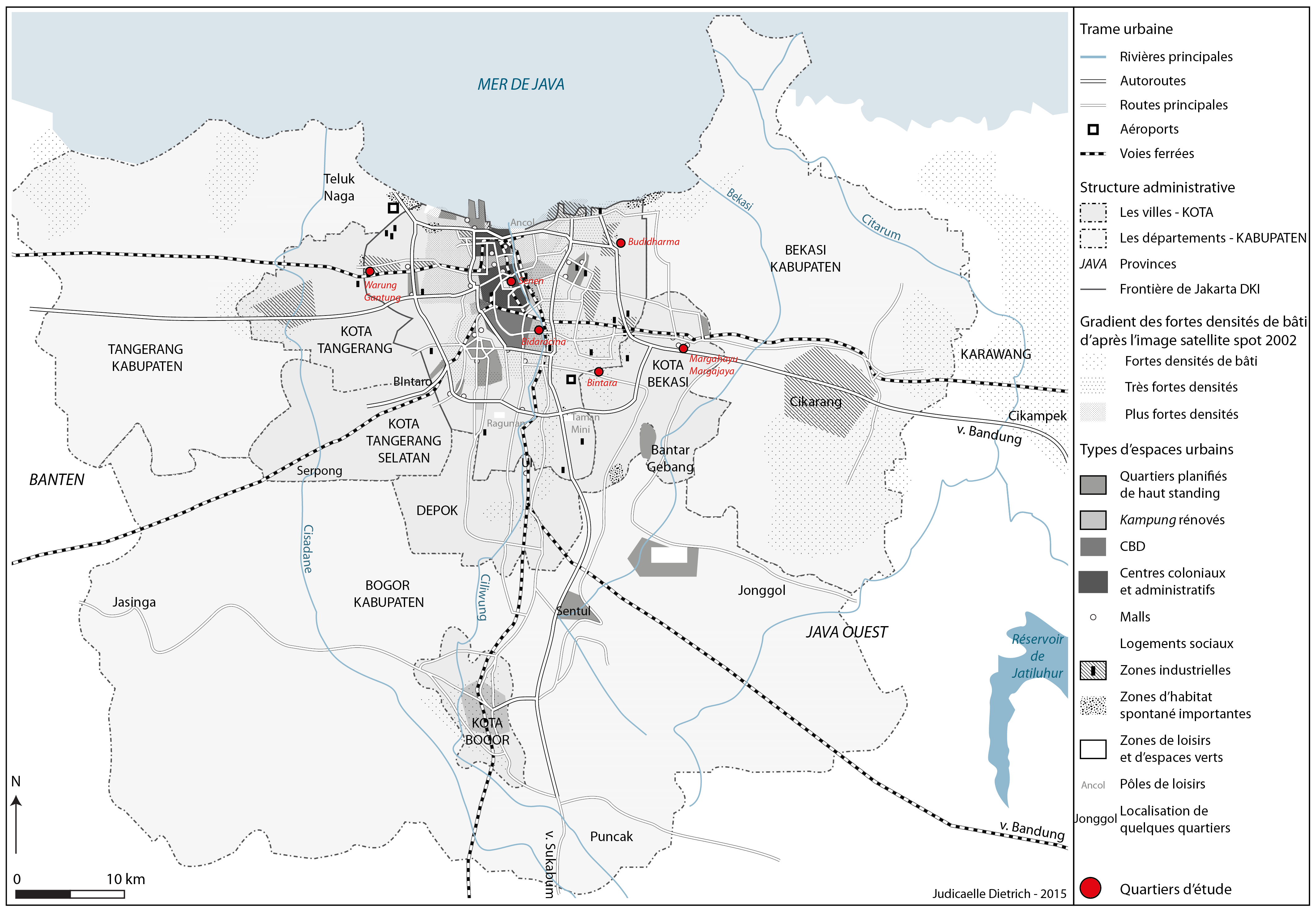

1. L’aire métropolitaine de Jakarta (Dietrich, 2015)

–

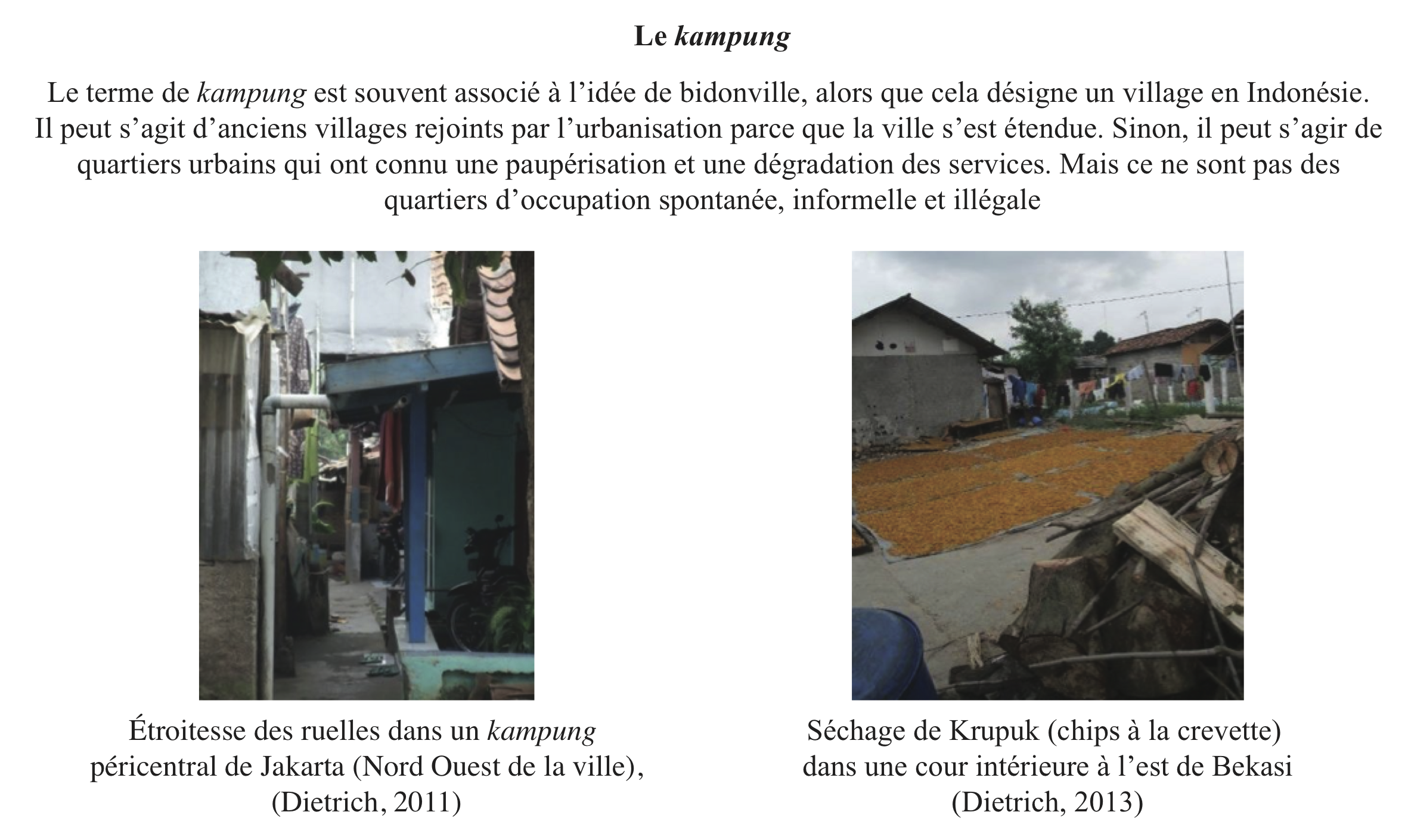

On retrouve les formes spatiales classiques de la métropolisation : la verticalisation avec des tours icônes et une skyline reconnaissable ; la construction d’une multi-centralité. Ces changements s’inscrivent dans un espace urbain qui est très contraint, très dense et très peuplé, avec une densité moyenne de population de 12 000 habitant·es/km2, mais on peut avoir une densité de 40 000 habitant·es/km2 dans certains quartiers. La métropolisation renforce le poids des centres tertiaires, entraîne des reconfigurations industrielles, fait émerger de nouvelles formes résidentielles (communautés fermées verticales, étalement urbain avec un résidentiel périurbain). De fait, cela produit une hiérarchisation des espaces urbains, que l’on peut lire aussi en observant ce qui remplace les anciens espaces urbains, comme des espaces d’occupation informelle remplacés par un centre commercial. De même, pour la construction de logements sociaux, on privilégie la construction de tours plutôt que les logements bas qui dominaient jusqu’alors. Finalement, pour tout projet de requalification de l’espace, il y a ce cadre ou ce projet de « modernité », que l’on retrouve notamment pour remplacer les anciens kampung traditionnels (voir encadré plus loin), mais aussi l’ancien aéroport.

Au-delà des formes urbaines, il y a la question de l’organisation même de l’espace. Les modes de transport les plus récents, comme le métro inauguré en mars 2019, surinvestissent un axe nord-sud déjà très bien desservi et qui relie des centres à d’autres centres. La structure urbaine consolide des centres déjà existants et provoque une mise à l’écart, voire une disparition des formes d’occupation anciennes. Pour autant, on ne peut pas constater une disparition de la pauvreté du plus grand nombre, nier l’importance de l’informel et la très forte polarisation sociale. C’est un peu ces éléments qui ont fait émerger mes questionnements de recherche, à savoir le rôle des politiques urbaines dans le traitement de la pauvreté et interroger la persistance de la pauvreté malgré une apparente moindre emprise spatiale des populations identifiées comme pauvres. Cette géographie du changement participe donc à une mise en tension de la ville et des citadin·es.

L’autre grand volet de la métropolisation, ce sont les modèles qui lui sont associés : internationalisation, acteurs. Ce n’est pas une ville à part, elle suit les mêmes modèles que d’autres. Les transformations socio-spatiales à l’œuvre produisent des conflits d’usages ou de pratiques, mais aussi une augmentation des situations d’insécurité, donc de précarité et de vulnérabilité. La métropolisation produit une forte incertitude dans la ville, qui change vite, donc qui est difficile à saisir et donc ce qui m’interroge, c’est qu’est-ce cela fait de vivre dans cette incertitude. Catherine Fournet-Guérin parle d’une « géographie tourmentée du quotidien » (2007) et c’est important de voir en effet ce qu’il y a derrière ce cadre urbain, notamment en termes d’approches en géographie sociale et culturelle, donc ce qu’il se passe concrètement pour les citadin·es et en particulier pour les plus vulnérables.

(-)

Si l’on en revient à l’histoire de Jakarta, vous expliquez dans votre thèse qu’elle est née d’une histoire et de fondements inégalitaires, liés à la colonisation. Comment cet héritage marque encore la ville de Jakarta ?

La colonisation s’est imposée comme productrice de normes à l’échelle mondiale et en instituant le principe de « race »2, elle a permis l’exploitation et la domination. En Indonésie, le système colonial a largement intégré la division raciale de la société et on peut interroger la pertinence de l’utilisation de ce système au-delà de cette période. La production de la hiérarchisation dans la société recouvre d’autres rapports de pouvoir, pas seulement liés à la couleur, mais aussi à l’ethnicité, la nationalité ou le statut légal des individus. Il y a certes un glissement, mais qui réinvestit les hiérarchies issues du système colonial et l’appréhension de la société et de ses catégories de manière très binaire. De plus, les conditions de production de la ville au moment de la colonisation expliquent une partie des représentations et des modalités d’action envers les quartiers traditionnels et expliquent la persistance de ces quartiers dans le temps.

Parmi les héritages de la colonisation, il y a la création de certaines centralités et d’espaces de la norme, qui reprennent les modèles européens. Il y a aussi une hiérarchisation des activités et de celles et ceux qui les exercent, ce qui s’inscrit dans les corps avec un très grand contrôle des vêtements par les lois coloniales afin d’identifier qui est qui et qui sert à quoi. L’organisation de l’espace et la ségrégation sociale accordent une valeur à certains espaces urbains et la production de l’inégalité s’appuie sur ces espaces urbains. Le système colonial a mis en place une politique de ségrégation spatiale totale visant à organiser les quartiers selon les groupes ethniques, mais la séparation des groupes n’a jamais pu être totalement appliquée, notamment parce que les Indonésien·nes travaillaient pour les Européen·nes, à domicile souvent, nécessitant donc rencontres et espaces communs. En revanche, on peut le voir dans les espaces résidentiels. Au début du XXe siècle, la communauté européenne occupe 50 % de l’espace de la ville, alors qu’elle ne représente que 9 % de la population. La population native – dite alors indigène – représente 60 % de la population et est concentrée dans 20 % de l’espace de la ville. La partie restante de la population est ce que l’on appelait les ethnies commerçantes (chinoises, arabes, indiennes principalement), qui elles aussi vivent dans des quartiers réservés, soit environ 30 % du territoire de Batavia. Il y a donc une division des différents quartiers, mais ils ne sont pas très éloignés les uns des autres. Les quartiers traditionnels, de construction spontanée, sont souvent extrêmement proches des quartiers européens parce que leurs populations travaillent dans les quartiers européens. Malgré tout, une différenciation s’opère, les Européen·nes ne vivant pas dans les zones inondables par exemple. La ville est traversée par 13 cours d’eau, en pleine région équatoriale, donc les inondations sont régulières.

Après l’indépendance, la logique étatique reprend la même logique d’organisation, même si l’on n’a plus de divisions raciales et qu’une très grande majorité des Européen·nes sont parti·es. Jakarta reste le centre économique et politique et sa population augmente très fortement en un demi-siècle (de 1 à 10 millions de personnes). Les espaces qui captent la croissance démographique sont principalement les quartiers qui étaient qualifiés d’indigènes, donc les kampung, qui ne sont pas aux normes urbaines européennes antérieures à l’indépendance. Si l’on ajoute à cela un manque d’investissement hérité et qui se poursuit, il ne peut pas y avoir de rééquilibrage des services urbains ; cela contribue à densifier en population et en bâti mais aussi paupériser un certain nombre de quartiers. Le départ progressif des Européen·nes a libéré un certain nombre de quartiers, qui sont alors appropriés par la nouvelle élite et le gouvernement. De fait, cet espace urbain qualifié d’européen est resté associé à une représentation de supériorité, appuyée sur une image valorisée. Ce qui permet d’avancer cela c’est l’observation des projets urbains qui vont suivre : l’aménagement de nouveaux quartiers va reprendre les mêmes modèles urbanistiques, mais ils restent inaccessibles aux plus précaires. Si on regarde les nouveaux lotissements, les plus récents, et les publicités qui en sont faites, on constate qu’elles diffusent un idéal de mode de vie occidental appuyé sur des référentiels linguistiques anglophones. Le modèle occidental est donc un symbole de différenciation sociale. Jérôme Tadié et Risa Permanadeli ont d’ailleurs pointé l’absence d’Indonésien·nes dans ces publicités (2014).

Malgré tout, il n’y a pas que la colonisation qui produit la ville d’après l’indépendance. Les villes asiatiques se forment aussi par un « assemblage des parties d’ailleurs » (Allen et Cochrane, 2007 : 1171), donc les paysages urbains correspondent à ceux d’autres métropoles sud-est asiatiques, qui s’inspirent notamment du modèle de Dubaï, d’où l’importance de la verticalisation. Ceci conduit à une désaffection des symboles de la colonisation. Le patrimoine européen de la vieille ville est redécouvert depuis quelques années seulement. De même l’histoire de la ville chinoise a été largement et progressivement démantelée, notamment par un faible entretien de ces bâtiments. Ce sont plutôt les éléments récents et vus comme modernes qui sont valorisés.

On peut aussi appréhender l’histoire de la ville et l’héritage de la colonisation en termes fonciers : constatant un problème de salubrité et d’accès aux services pour les quartiers non européens, les Néerlandais envisagent d’améliorer les conditions dans les kampung à Jakarta. Sauf que le régime libéral alors en place rend difficile de faire pression sur des propriétés privées : les options sont soit de pratiquer des expropriations, soit d’acheter les terrains pour les améliorer. Mais en pratique, on ne peut que constater qu’un des principaux quartiers construits grâce à ce système est en fait un quartier à destination de revenus élevés – donc européens. Ainsi, c’est plutôt un processus d’accaparement des terres pour construire un quartier complètement inaccessible aux Indonésien·nes. Les détournements de cette politique ont été dénoncés par des membres du conseil municipal. Par ailleurs, il faut revenir ici sur l’héritage du système foncier dual, à savoir d’un côté le droit européen et de l’autre le droit coutumier, qui a fonctionné jusqu’à la fin de la période coloniale, mais qui s’est recomposé ensuite. Dans les années 1960, le projet de la loi agraire fondamentale visait à uniformiser les pratiques foncières notamment pour convertir les droits informels des communautés indigènes. Toutefois, il faut rappeler le contexte : on est dans les années 1960, avec une faible diffusion de l’information et une population qui n’est pas totalement alphabétisée et les Indonésien·nes n’avaient que l’année 1969 pour faire transformer leurs titres d’occupation en titre de propriété en règle. Donc depuis, le système dual s’est recomposé entre système officiel et légal, et système dit informel, en dehors des normes, avec une tolérance nécessaire de l’État. De plus, en 1969, l’Indonésie se trouve en plein contexte autoritaire, avec le régime de l’Ordre nouveau du Général Suharto et cela n’a sans doute pas facilité la mise en place de ces démarches. Aujourd’hui, pour enregistrer les sols à Jakarta par exemple, il faut compter 17 étapes, impliquant 18 agences gouvernementales et il faut pourvoir reconstituer l’historique de la parcelle depuis 1947. Toute demande prend donc 2 à 3 ans et coûte de l’argent. La colonisation a donc participé à la production de l’informalité et à la production de différents statuts fonciers, qui sont encore utilisés pour hiérarchiser les demandes foncières et qui peuvent contribuer à fragiliser des occupations pourtant anciennes, mais informelles ou en tout cas en dehors de la norme.

–

(-)

Jakarta a un statut de ville-capitale, quels impacts cela a eu sur son urbanisme, sur sa trajectoire urbaine ?

Le statut de ville spéciale est plus tardif que son instauration comme capitale : Jakarta est une ville qui a le statut de province et ce sont les provinces qui récupèrent le transfert de compétences associé à la décentralisation en cours. Ce statut de province date de 1959 et il est associé à un autre décret un an et demi plus tard qui donne à Jakarta une autonomie totale, c’est-à-dire un lien direct avec l’administration centrale. Administrativement, la ville de Jakarta est composée de 5 municipalités internes (plus le district des 1000 îles dans la baie de la mer de Java) et dispose d’un gouverneur qui est responsable seulement devant le président. Cela lui confère une place spécifique dans la construction de l’État-nation indonésien, qui est une construction relativement récente puisque l’invention de l’idée d’Indonésie se consolide et se diffuse autour des années 1930. L’unification même de ce très vaste territoire en archipel est récente et fortement associée aux gouvernements autoritaires qui ont suivi la colonisation. Aujourd’hui, les politiques et les transformations à l’échelle nationale prennent forme à Jakarta, même si depuis la fin de l’Ordre Nouveau, il y a un processus de démocratisation qui s’appuie sur la décentralisation (1998-2002), donc un transfert de compétences vers les provinces.

Le contexte de métropolisation fait que les frontières actuelles ne correspondent plus du tout au fonctionnement urbain de Jakarta et aux pratiques des populations, puisque l’aire métropolitaine est bien plus large que la province spéciale. Cela implique des problèmes de gouvernance assez importants puisqu’il faut traiter les problèmes de l’aire métropolitaine entre trois provinces, dix municipalités, trois départements et une hiérarchie forte au profit de Jakarta. On le voit notamment dans les schémas directeurs produits par les municipalités voisines qui prennent acte des stratégies spatiales de Jakarta et réorientent leurs décisions en fonction, produisant alors des processus de spécialisation. Tangerang s’assume comme industrielle, alors que Bekasi, à l’est, a formulé dans son plan d’aménagement sa fonction résidentielle pour compenser la diminution des logements à Jakarta (voir carte). L’aire métropolitaine de Jakarta, Jabodetabek (punjur)3, qui rassemble 30 millions d’habitant·es, est souvent considérée comme une coquille vide. Il y a beaucoup de plans d’aménagements, qui sont des plans de réflexion, mais les provinces étant autonomes, ce sont elles qui appliquent et font réaliser – ou pas – leurs projets d’aménagement.

Le projet de déménagement de Jakarta concerne exclusivement la ville-capitale, donc n’inclut pas l’aire métropolitaine. La grande question est de savoir ce qui peut être déménagé. En tant que géographe, on peut regarder ce qui a été fait ailleurs, non pas dans l’idée de faire de la prospective, mais pour avoir quelques indices. Le projet de déménagement date de la fin de la colonisation et, au moment de l’indépendance, ce projet est pensé comme un moyen de ne pas reprendre comme centre politique la capitale coloniale, Batavia. Le projet est rappelé à plusieurs reprises sans dimension concrète, et le voilà vivement réactivé par Joko Widodo, le président de la république, récemment réélu et qui l’a annoncé dans son discours d’investiture. On peut se demander pourquoi déménager la capitale. Il y a tout d’abord les problèmes associés à Jakarta en tant que telle et ensuite ce que cela produirait à l’échelle nationale. En tant que troisième ville la plus peuplée au monde, Jakarta a de nombreux dysfonctionnements liés à sa taille : c’est une ville saturée en termes de déplacements, il y aurait une perte de 7 milliards de dollars par an en raison des embouteillages ; c’est une ville exposée aux inondations, Jakarta faisant partie des « sinking cities », comme Bangkok ou Mexico. D’un point de vue géomorphologique, il est prouvé que la ville de Jakarta va s’enfoncer à long terme puisqu’elle est située sur une zone de subduction. Ce n’est donc pas juste Jakarta qui est concernée, mais toute la côte, comme des villages situés à 5 heures de Jakarta. La situation n’est donc pas propre à Jakarta, mais le contexte urbain renforce cette vulnérabilité puisque la côte y est très fortement urbanisée. De plus, toutes les nouvelles constructions (tours, grandes infrastructures…) contribuent à l’affaissement du sol, particulièrement marécageux. Dans certaines zones de la ville, l’affaissement est de 20 centimètres par an. Enfin, il faut replacer tout cela dans le contexte du changement climatique et de la menace de montée des eaux. Il y a donc une nécessité à penser l’urbanisation autrement à Jakarta.

Pour en revenir au déménagement, tout d’abord, ils ont déjà trouvé où déménager : à Kalimantan, sur la partie indonésienne de Bornéo, une région forestière et un milieu identifié comme fragile en particulier pour sa biodiversité (c’est une des îles où vivent des orangs outans), à proximité de Palangkaraya. Les critiques fusent déjà de choisir d’urbaniser une île tropicale déjà très touchée par une déforestation rapide et massive. Il y avait eu d’autres pistes de localisation, comme en Sulawesi, plus à l’est, mais plusieurs catastrophes naturelles les ont rapidement mises de côté. Le projet affiché serait de faire une ville intelligente, écologique, durable… mais dans une démocratie, on ne peut pas déménager 10 ou 30 millions de personnes si facilement. Il s’agirait donc de ne déménager que les fonctionnaires et les instances politiques. Ainsi, on peut douter que le déménagement de la capitale résolve à lui seul les problèmes actuels de Jakarta. Il faut également prendre en compte la dimension symbolique et politique du projet. L’idée date de l’indépendance et la construction d’une nouvelle capitale était alors vue comme un moyen de rupture avec le régime colonial afin de refonder la nation indonésienne. De plus, l’État a concentré beaucoup de pouvoirs sur l’île de Java et à Jakarta : ce qu’on appelle ainsi la « javanisation » du pouvoir politique est très critiquée à l’échelle de l’Indonésie. Se diriger vers Bornéo permettrait donc de recentrer géographiquement le pouvoir, mais aussi symboliquement de sortir de l’héritage colonial et de cette javanisation du pays. Enfin, si l’on veut comparer avec des projets similaires, comme au Brésil ou en Côte d’Ivoire, on voit bien que les centres économiques sont restés là où ils étaient.

(-)

Vous avez travaillé sur la pauvreté à Jakarta et vous vous êtes interrogée sur les formes spatiales que la pauvreté pouvait prendre en ville. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie d’être pauvre à Jakarta ?

La stratégie de nombreuses instances internationales et d’ONG pour définir la pauvreté est de contourner le problème en faisant en sorte que les personnes définissent elles-mêmes les éléments et critères qui permettraient de dire qui est pauvre et qui ne l’est pas et donc quels territoires sont pauvres ou non. Ces stratégies d’auto-définition de la pauvreté étaient qualifiées de relativement efficaces puisque cela permettait d’instaurer du participatif, au cœur des « bonnes pratiques » de ces structures, mais aussi de parvenir à une vision plus mesurée de la pauvreté : dans les faits, il a donc été évoqué au cours d’entretien que ces méthodes permettaient d’avoir moins de personnes pauvres à gérer.

Mon inquiétude, dans ma démarche de recherche, était de reproduire des normes et des cadres occidentaux, donc d’imposer une définition nécessairement erronée. En géographie sociale, la pauvreté est un symptôme d’un rapport social, donc mon objectif était d’identifier des systèmes sociaux qui vont contribuer à l’entretenir et à l’expliquer (les rapports de classe donc, évidemment, mais qui s’articulent avec les rapports de genre, avec les héritages coloniaux et recompositions évoquées un peu plus haut, etc.). En partant de ce cadre conceptuel, on peut observer que ce rapport social inégalitaire va s’institutionnaliser par les pratiques et les politiques d’assistance. Cela permet alors d’appréhender la pauvreté dans son lien avec le reste de la société, mais aussi comme objet de politiques publiques. Ensuite, comme je suis géographe, je voulais voir comment cela se traduisait en termes spatiaux et j’ai mobilisé la notion de marge, comme situation de mise à l’écart issue d’une représentation officielle et majoritaire. Cela contribue à saisir les espaces de pauvreté en intégrant leur situation dans la ville, leur lien avec les autres espaces en ne se limitant pas à leur position en périphérie éloignée puisque les espaces de la pauvreté sont aussi en plein cœur de la ville. Cette notion de marge me permet de questionner le rapport à la norme et la situation d’informalité, qui peut être économique, résidentielle, assignée aux individus et tous les processus de discrimination qui peuvent être associés à cette informalité. On peut ajouter à cela la vulnérabilité, que l’on peut saisir à partir des modalités d’ancrage spatial dans la ville, comme l’insécurité d’accès au sol et à la tenure, en lien avec la question foncière, mais aussi les probabilités de délogement. Ces dynamiques, plus ou moins violentes, aident à comprendre les implications du processus de métropolisation en cours. Enfin, il y a la question des formes urbaines de la pauvreté, donc est ce que sont des logements collectifs de type barres ou tours, des kampung paupérisés ou des constructions plus spontanées.

À partir de tout cela, j’ai construit une typologie des espaces de la pauvreté. De fait, je ne dis pas qui ou quel espace serait pauvre ou non, mais je regarde quels sont les espaces considérés comme tels et ce que cela implique en termes de politiques et de pratiques. De cette démarche, trois types d’espaces se dégagent : les espaces qui bénéficient d’interventions et d’aides, que cela vienne d’acteurs privés ou publics ; les espaces qui concentrent des représentations et des situations de pauvreté tout en étant exclus des politiques d’assistance, c’est-à-dire qu’il existe des personnes considérées comme pauvres par la majorité de la population, par les acteurs urbains notamment parce qu’ils portent des stigmates de la pauvreté qui leur sont associés mais qui sont exclues des programmes d’aides, à cause de l’informalité ; et, enfin, il y a des lieux d’enfermement produits par la puissance publique, c’est-à-dire un lieu de concentration de personnes assignées du fait de stigmates de la pauvreté dans un espace restreint, produit par la municipalité ou l’État. Le risque d’être associé à ce troisième type d’espace induit des tactiques et des pratiques d’évitement par les personnes assignées. Ces espaces permettent donc une mise à l’écart d’une population, pour des raisons de non-conformité à la norme d’urbanité dite « moderne ». La pauvreté va être profondément marquée dans les corps par rapport aux normes dominantes identifiées. Ainsi, on constate que les modalités politiques de gestion de la pauvreté sont très individualisées pour éviter de les appréhender de manière structurelle.

–

2. Terrain d’occupation informelle à Bekasi, est de Jakarta –

(activité principale de collecte et tri de déchets) (Dietrich, 2013)

(-)

Dans le contexte de métropolisation, quelles formes prennent les espaces de la pauvreté à Jakarta ? Si ces espaces (ou la pauvreté) prennent des formes spécifiques, en quoi est-ce spécifique à Jakarta ?

Ce qui est intéressant à Jakarta, c’est de voir en quoi les espaces de la pauvreté sont en lien avec les restructurations urbaines. La transformation de la ville, donc la métropolisation, produit des mobilités résidentielles contraintes en repoussant un certain type de population en dehors de la ville. Pour travailler sur ces changements urbains (morphologiques mais aussi démographiques), je suis partie des trajectoires résidentielles individuelles des personnes, donc de récits biographiques qui permettent de retracer des parcours de vie et d’identifier les facteurs de déplacement, voire d’éloignement de la zone résidentielle de départ. L’idée est d’observer l’articulation entre la trajectoire sociale des individus avec leur trajectoire spatiale et de voir comment cela peut dévoiler les cadres de pouvoirs dans une métropole en tension.

Ce qui est spécifique à Jakarta, c’est d’abord la taille du pays et sa situation d’archipel, ce qui explique qu’on y rencontre des personnes qualifiées de migrantes même si elles sont indonésiennes. On peut aussi évoquer le contexte autoritaire, à nuancer puisque le processus de démocratisation en cours est effectif, même s’il est récent et partiel. L’héritage autoritaire contribue au fonctionnement actuel du pays avec l’idée d’un État fort, et un contrôle social très prégnant. Certes, ce n’est pas le même niveau de contrôle qu’au Vietnam (voir l’entretien avec Marie Gibert) mais il y a aussi des chef·fes de voisinage et de quartier. À partir du milieu des années soixante, le gouverneur de Jakarta met en place la politique dite de la « ville close » où la carte d’identité est instituée comme carte de résidence et donne alors le droit légal de vivre à tel ou tel endroit. Cette politique est mise en place afin de mettre un coût d’arrêt à la croissance urbaine, alors que les migrations vers Jakarta ont été très denses depuis l’indépendance avec parfois des taux de migration dépassant les 20 à 30 % par an. Et se construit en parallèle, le problème de la migration rurale vers la ville. Cette politique instaure un contrôle très fort des déplacements, puisque pour pouvoir déménager il faut une lettre du chef de voisinage ou du chef de quartier de la zone de départ et de la zone d’arrivée et pour déménager à Jakarta en particulier, il faut attester d’un emploi (donc formel). Cette politique dans sa version très restrictive ne dure pas très longtemps – une dizaine d’années – mais elle se prolonge car la carte d’identité est restée une carte de résidence jusqu’en 2014. Par ailleurs, se faire faire une carte d’identité – avec sa nouvelle adresse – ou une carte de résident·e temporaire est officiellement gratuit, mais dans les faits, les démarches peuvent coûter de 100 000 à 600 000 roupies (entre 10 et 50 euros, à partir des seules estimations tirées de mes entretiens, ce n’est absolument pas exhaustif), soit inabordable pour les plus pauvres (le seuil de pauvreté se situe à 35 euros/mois). Dans la ville, se construit donc une différence de statut entre le résident officiel et les autres et ce statut de résident est la condition pour obtenir des aides.

Si l’on revient à l’organisation politique et sociale locale, et son lien avec la gestion de la pauvreté, on peut lire aussi une forme d’illusion démocratique. Au départ, les chef·fes de quartier ou de voisinage ont été pensés comme un moyen de contrôle des masses durant le régime autoritaire et désormais ils et elles sont élu·es démocratiquement à l’échelle du quartier ; cela participe pleinement du processus de démocratisation. Ce sont les seul·es élu·es au suffrage universel ainsi puisque tous·tes les responsables locaux autres que le gouverneur et représentant·es à l’assemblée (à une autre échelle donc) sont des fonctionnaires nommé·es. Ces chefs ont surtout un rôle dans la gestion quotidienne de leur périmètre, notamment en assurant la distribution de l’aide alimentaire, la rédaction des lettres pour l’école, pour toute aide sociale ou encore pour déménager… Ces personnes sont donc identifiées comme une ressource pour améliorer le quotidien, notamment par leur gestion de la vie locale (collecte des déchets, sécurité…), mais la population est aussi très dépendante d’elles pour bénéficier des aides (alimentaires, soutien financier pour la scolarisation etc.) et les pratiques ne sont absolument pas uniformisées d’un quartier à un autre. Par ailleurs, ce sont des représentant·es officiel·les qui restent inaccessibles pour toute la population informelle. Ainsi, parmi les personnes considérées comme pauvres, une part importante qualifiée d’informelle ne relève pas de ce cadre politique et social ; cela implique alors de trouver d’autres moyens pour contourner ou pour s’arranger.

(-)

Quel rôle jouent les acteurs publics dans la lutte contre la pauvreté à Jakarta ?

Lorsque l’on rencontre les acteurs publics en charge des politiques publiques de la pauvreté, il y a une conviction de la non-pertinence de la question de la pauvreté dans la ville, donc que Jakarta n’est pas pauvre. Il n’y aurait « que » 4 % de la population qui est pauvre. À l’échelle nationale, la pauvreté est d’abord et avant tout rurale, ce qu’il ne s’agit pas de nier. Mais cela implique une disqualification de la légitimité de la question dans la ville-capitale. Si l’on regarde les seuils de pauvreté, le seuil à Jakarta est évalué à 0,82 dollar en 2010 (dernier recensement officiel), soit environ 400 000 personnes pauvres. Toutefois, si l’on prend le seuil de 2 dollars par jour, qui est le seuil des Nations unies, on aurait un quart de la population de la métropole qui vit sous le seuil de pauvreté. Si on ne recense pas les populations informelles et qu’on utilise un seuil de pauvreté très bas, on peut alors formuler une telle affirmation, et dire qu’il y a très peu de personnes pauvres.

Le rôle des structures publiques est de produire des normes, donc de produire l’informalité en mettant hors de la légalité des formes d’occupation du sol. Cela pose aussi les citadin·es en situation de dépendance par rapport à l’arbitraire de l’État, qui peut être parfois tolérant ou alors répressif.

(-)

Cette pauvreté crée une situation conflictuelle entre groupes sociaux, mais qu’en est-il des populations pauvres ? Mettent-elles en place des stratégies de lutte ou de contestation face à cette pauvreté ?

Il y a tout d’abord des associations de défense des droits humains et différentes mobilisations notamment étudiantes, dont certaines très récentes, en janvier 2020, ont été violemment réprimées. Politiquement et dans les rapports de force qui peuvent s’exprimer publiquement, ce sont seulement les associations locales qui peuvent concrètement se mobiliser ; en effet les accords établis avec des organismes étrangers interdisent (en tout cas officiellement) de travailler avec toute personne ou tout groupe qualifié d’ « informel », ou de réaliser des aménagements et équipements sur des terrains non légalement lotis.

Pour les personnes en situation de pauvreté, il me semble difficile de parler de stratégies, mais plutôt de tactiques qui vont être mobilisées pour pouvoir négocier sa place et rendre le quotidien moins incertain. On peut identifier des formes de contestations ou de revendications, en fonction de la légitimité ressentie ou de la conscience de l’appartenance urbaine d’une personne ou d’un groupe. Cela peut renvoyer à l’ancienneté de la présence dans la ville ou à une utilité concrète dans le fonctionnement urbain (les collecteurs de déchets, dont la présence reste très majoritairement informelle) mais implique le plus souvent une démarche permettant de faire reconnaître cette légitimité. De la formalisation de la carte de résidence, aux opérations de reconnaissance du foncier ou de la tenure, certaines personnes s’appuient sur une constitution d’une urbanité de papier4 pour se sentir plus légitimes et pouvoir alors revendiquer une présence dans la ville. Mais une différenciation forte s’opère entre les citadin·es, où on ne peut que constater une segmentation des démarches plutôt qu’une mutualisation. En particulier pour celle.ux dont la présence est contestée ou non valorisée, la visibilisation de leur situation par une mobilisation s’avèrerait représenter un risque bien plus fort que la négociation à l’échelle locale, discrète et silencieuse (Bayat, 2010). Les démarches juridiques ou officielles sont très longues donc représentent un horizon trop éloigné par rapport au temps de vie du quotidien.

–

3. Occupations informelles anciennes le long du chemin de fer, Jakarta centre (Dietrich, 2012)

–

Enfin, le dernier volet que l’on peut évoquer c’est « se battre », certes, mais pour quoi ? Se mobiliser implique d’identifier en perspective future une amélioration possible de sa situation. Si l’on prend l’exemple d’un terrain où j’ai pu travailler, il s’agit d’une occupation totalement illégale, le long d’une voie de chemin de fer avec un train qui passe toutes les cinq à dix minutes et un mort par mois (photographie 3). Dans ce contexte, on ne revendique pas le droit d’habiter là. Une ONG locale défendait le droit à la population de rester et il est certain qu’il faut lutter contre toute éviction violente, sans proposition de relogement. Mais dans une telle situation de précarité, les habitant·es n’ont ni le temps, ni la volonté de rester à cet endroit-là.

Il n’y a donc pas de schéma prédéfini de la mobilisation. Mais les formes de négociations montrent plutôt une recherche de modes de vie plus autonomes, la création de réseaux qui vont permettre une action mesurée pour consolider même partiellement sa place, mais qui contribuent aussi à la segmentation des intérêts.

(-)

Enfin, quelles ont été les conséquences de la pandémie mondiale de la Covid-19 pour l’Indonésie et plus particulièrement pour Jakarta ?

Ce que l’on peut dire, avec le peu de recul actuel, c’est que l’expérience – à l’échelle de toute la région – du SRAS, a sans doute permis de prendre conscience assez rapidement du risque sanitaire et des mesures à prendre. L’Indonésie ne compterait « que », mi-juillet 2020, 3 700 décès, ce qui est finalement très peu pour le quatrième pays le plus peuplé du monde (les chiffres doivent sans aucun doute être pris avec mesure, il est probable que beaucoup n’aient pas pu être testé·es, en particulier les plus précaires)5. Mais comme pour le reste, la diffusion spatiale du virus est liée aux formes et modalités de la mondialisation, ainsi c’est Jakarta qui compte un cinquième des cas et des victimes. Un confinement dit « partiel » a été mis en place depuis avril, avec les implications économiques que l’on devine, et les inégalités que l’on a connues ailleurs, entre les quartiers et groupes sociaux qui peuvent matériellement se confiner – et ne pas trop en souffrir, et les autres. Le confinement « partiel » permettait par exemple de se promener dans son quartier, ce qui peut être agréable dans les zones résidentielles aisées, et végétalisées, mais qui s’avère bien plus difficile dans les espaces d’habitat précaire où les mesures sanitaires (dites barrières) ne sont matériellement pas accessibles – ne serait-ce qu’un accès à une eau propre régulièrement. La vulnérabilité, à Jakarta aussi, est donc bien différenciée selon le niveau social et notamment l’accessibilité à des services de base essentiels, mais le gouvernement local ne diffuse aucune statistique à l’échelle des unités de quartier et de voisinage qui permettrait de mettre en évidence une corrélation selon le type d’habitat, la tenure et les services disponibles (des données démographiques qui existent).

Par ailleurs, pour prendre en compte le contexte, les limitations de déplacements ont été imposées dans un moment loin d’être favorable, comprenant la période de jeûne du ramadan et surtout l’Aid ul fitr, qui implique en général un retour dans les familles et régions d’origine. Concrètement, on sait que des retours dans les familles ont eu lieu, sans en connaître bien les conditions (on a pu voir en Inde des scènes dramatiques) : les inquiétudes corrélées à ces retours apparaissent maintenant, au-delà des risques de contaminations, et le planning familial indonésien (institution très développée et répartie sur tout le territoire national) s’inquiète d’une recrudescence des naissances à venir. En effet, entre les postes locaux de santé de la mère et de l’enfant (qui distribuent la contraception) qui ont parfois fermé et où les mères craignaient de se rendre, ce à quoi il faut ajouter les travailleurs temporaires dans les villes qui sont rentrés dans leur famille, l’agence nationale alerte dès à présent sur la probabilité d’un moindre contrôle des naissances dans le pays.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN JUIN 2020 ET MIS À JOUR EN JUILLET 2020

(-)

Couverture : Une ville qui s’étend – Jakarta vue du centre (Dietrich, 2012)

(-)

Bibliographie

Allen J. et Cochrane A., 2007, “Beyond the Territorial Fix: Regional Assemblages, Politics and Power”, Regional Studies, 41: 9, 1161-1175.

Barley N., 1988, L’anthropologie n’est pas un sport dangereux, Paris, Éditions Payot, 288 p.

Bayat A., 2010, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, Amsterdam, Amsterdam University Press, 318 p.

Fournet-Guérin C., 2007, Vivre à Tananarive : géographie du changement dans la capitale malgache, Karthala, 428 p.

Permanadeli R. et Tadié J., 2014, « Understanding the Imaginaries of Modernity in Jakarta: A Social Representation of Urban Development in Private Housing Projects », Papers on Social Representations, vol. 23, 21-33.

Silver C., 2008, Planning the megacity, Jakarta in the XXth century, Oxford, Routledge, 272 p.

–

Pour citer cet entretien : Dietrich J., 2020, « Jakarta : urbanités contestées, urbanités de papier dans une métropole en tension », Urbanités, entretien pour le Dossier / Urbanités sud-est asiatiques, septembre 2020, en ligne.

(-)–

- Selon l’Agence Nationale des Statistiques indonésienne [↩]

- Colette Guillaumin (2002) et Elsa Dorlin (2009) définissent ce terme non pas comme catégorie ou groupe naturels mais comme une « marque biologisée qui signale et stigmatise une catégorie altérisée ». C’est donc le moyen de signaler les « processus de différenciation et de naturalisation des rapports de pouvoirs [en mettant] en évidence leur système catégoriel » (Dorlin, 2009 : 11). [↩]

- Concentré de Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, auquel on ajoute de plus en plus Punjur (Puncak et Cianjur), ce qui nous emmène aux limites de l’agglomération de Bandung – à presque 150 km. [↩]

- Cette expression vise à qualifier la fragilité d’une identité urbaine, si facilement disqualifiée institutionnellement et dans les rapports sociaux. Rassembler des preuves formelles, que l’on cherche à faire authentifier et certifier est une des tactiques de légitimation, ou de défense de sa place dans la ville. [↩]

- Voir l’article et la carte ici. [↩]