#1 / Sous nous, le refuge

Bastien Daret

–

–

–

A un moment où l’espace s’appréhende par le biais d’un regard extra-humain, le cinéma américain propose une mise en image des urbanités souterraines comme espaces-refuges problématiques et interroge la porosité de la frontière entre dessus et dessous.

« I come from… like you », dit le Pingouin au personnage incarné par Christopher Walken dans Batman, le défi (Tim Burton, 1991). Les deux hommes se trouvent dans le repaire du Pingouin, un vaste espace ovoïde, sous la ville de Gotham. C’est depuis cet endroit souterrain que le criminel organise ses actions terroristes, tout en espérant un jour rejoindre la société des hommes, qu’il désigne en levant son parapluie vers le plafond qui lui sert de ciel. Oswald Cobblepot, dit le Pingouin, enfant si laid que ses parents l’abandonnèrent dans les égouts, n’aspire qu’à une chose : être vu. Attirer les regards. A l’exact opposé, Bruce Wayne, incarné par le très discret Michael Keaton, cherche à tout prix à détourner les regards de son alter ego, le chevalier noir Batman. Tout comme le pingouin, c’est en plongeant dans les profondeurs – de sa Batcave, en l’occurrence – que Bruce Wayne peut, à l’abri du monde extérieur, mener sa lutte acharnée contre le crime. Pour le Pingouin comme pour sa nemesis Batman, tels que les dépeint Tim Burton, l’enjeu spatial est identitaire : rejoindre la ville, c’est quitter l’ombre et pouvoir clamer son appartenance au monde d’en haut, à la communauté des gens normaux. « Like you ».

Pour le Batman incarné par Christian Bale dans la trilogie de Christopher Nolan, l’enjeu du refuge souterrain est plus pragmatique. En effet, Burton investissait la mythologie du justicier de DC Comics de ses propres obsessions et de son goût pour les élans figuratifs expressionnistes, de manière à faire de Gotham City un espace atemporel et achronique. Nolan, lui, fait le choix d’insérer son héros dans un espace revêtant les atours du monde contemporain. Ainsi, si Batman doit trouver refuge sous la ville, c’est d’abord parce qu’il risque de se faire géolocaliser par les autorités ou par ses adversaires s’il mène ses activités à la surface. Pour échapper au regard extra-humain des satellites, pour s’abstraire du point de vue zénithal – dont il se sert lui-même pour traquer ses ennemis (c’est le cas dans le final de Dark Knight) – il lui faut s’abriter à un endroit auquel les satellites n’ont pas accès : en l’occurrence, sous terre.

Echapper au regard : un enjeu contemporain

Pour le méchant de films d’action contemporains aussi, rien de tel que le souterrain pour échapper au point de vue zénithal, à cette cartographie intempestive qui menace de mettre à mal chacun de ses plans. L’année 2012 seule regorge d’exemples de cet emploi des urbanités souterraines : dans Skyfall (Sam Mendes), le méchant incarné par Javier Bardem s’échappe du MI6 en passant par les tunnels du métro. Q a beau essayer de cartographier cet univers souterrain, l’enchevêtrement de tunnels rend la chose malaisée. De même, Bane dans Dark Knight Rises élabore ses terribles projets sous la ville de Gotham. Même dans le futur de Prometheus (Ridley Scott), cartographier les tunnels du vaisseau souterrain ne sert apparemment à rien puisqu’on continue à s’y perdre.

On n’a évidemment pas attendu l’arrivée des satellites pour que naisse une iconographie et une mythologie du souterrain – la vie souterraine, la ville souterraine, la cour des miracles – comme lieu refuge, privilégié par le monde interlope, un espace où les valeurs de la société du dessus n’ont pas cours, où les prismes normatifs du regard sont bouleversés. De même, l’imaginaire des caves, des tunnels ou du métro comme lieu refuge, abri, est d’abord fortement lié aux bombardements pendant les guerres. Se cacher sous terre était le meilleur moyen d’échapper à la chute aveugle, aléatoire et inhumaine des bombes lâchées sur les villes et les points stratégiques des conflits.

Cet imaginaire des urbanités souterraines comme espace refuge est, depuis près d’une vingtaine d’années, vivifié et nourri par la puissance de dispositifs d’imagerie et de surveillance nouveaux : « Quelque chose a changé : les images peuvent se reproduire, se multiplier, voyager, être partout. Elles se sont mises à véhiculer encore plus d’informations sur l’espace du monde qu’auparavant. On découvre grâce à elles, des pays dans lesquels on n’est jamais allé, des hommes et des cultures différentes, et soudain, après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, et comme poussées par une force centrifuge, les images sont venues de l’espace, et la terre est devenue une orange bleue. (…) » (Lévy, 2001)

Avec les premières images de la terre en provenance de satellites, naquit un point de vue extra-humain : extra-humain parce que généré par des objets capables d’accéder à des espaces tout à fait inaccessibles à l’homme mais aussi parce qu’il a permis d’augmenter, d’accroitre le champ de son regard. Avec l’arrivée des systèmes de guidage par satellite GPS (Global Positioning System), ce regard se trouve investi d’une puissance : il n’est plus simplement un outil d’observation, à l’instar d’une caméra de surveillance, mais devient un moyen de localisation. Tout ce qui se trouve à la surface peut être saisi puis situé.

En tant que défi au regard humain, ce point de vue zénithal a intrigué, nourri et irrigué le cinéma contemporain. D’abord sur le plan narratif – on ne peut plus raconter les histoires de la même manière (c’est particulièrement évident dans le cas du thriller) – et sur le plan figuratif puisque cet imaginaire « Google Earth » de la ville comme un réseau, de l’espace urbain comme un maillage saisissable en un regard, a offert matière à s’interroger sur les façons de filmer la ville aujourd’hui – jusqu’à devenir un topos : combien de fois a-t-on vu dans une série ou dans un film américain un plan en plongée accélérée depuis le ciel, voire l’espace, sur des bâtiments ou un quartier en guise d’exposition ?

La ville sous la ville : porosités d’un imaginaire analogique

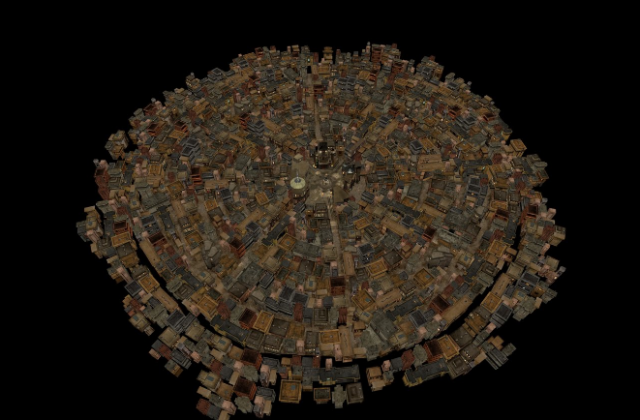

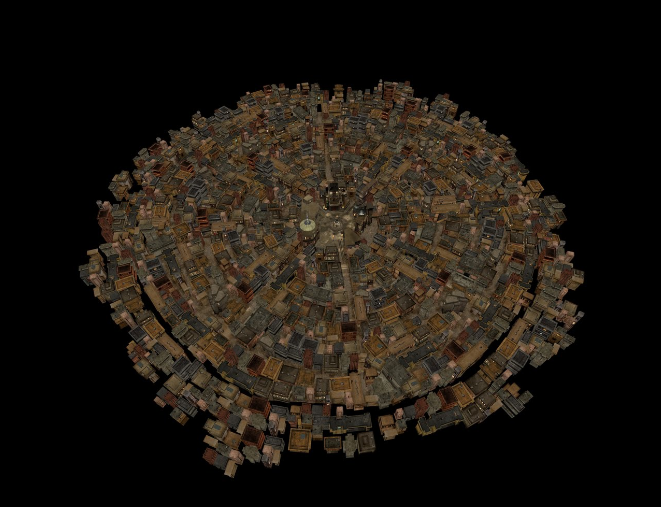

Par ailleurs, les représentations contemporaines de la ville sous la ville, que ce soit dans la trilogie Matrix, La Cité de l’ombre, Underworld ou Hellboy 2, ont tendance à s’abstraire de l’iconographie numérique et proposent même, la plupart du temps, une direction artistique dont le mot d’ordre est : retour à l’analogique. A ce titre, les trois films Matrix réalisés par Andy et Lana Wachowski sont exemplaires. Le premier Matrix raconte l’histoire d’un hacker, Neo, qui découvre que le monde dans lequel nous vivons est une simulation virtuelle, la matrice, générée par des machines. Neo s’extrait de la matrice et découvre le monde réel : une terre dévastée par les robots. Il n’est plus possible de marcher sur la surface sans se faire repérer par eux. Néo rejoint alors une communauté qui vit sous terre et se déplace à bord de vaisseaux dans des tunnels. La communauté humaine dans le monde réel, hors matrice, répond très exactement à cet imaginaire analogique évoqué plus tôt : des costumes aux techniques employées dans la ville de Zion, l’imaginaire de la cité souterraine est celui d’un monde pré-informatique, préservé du point de vue zénithal. Et, parallèlement, de certaines des normes sociales, morales et sexuelles du « monde d’en haut », ici littéralement du monde virtuel.

Cependant, tout en s’appuyant sur cet imaginaire « pré-informatique punk-écolo-roots », tout l’enjeu figuratif et mythologique des Wachowski lorsqu’ils se lancent dans la production de Matrix 2 et 3, est d’interroger la frontière entre cet espace virtuel du haut et celui du bas : « A la fin de Matrix 2, lorsque Neo use de ses pouvoirs dans Zion, la frontière entre monde de la Matrice et monde réel s’avère même difficilement identifiable tant les deux mondes s’interpénètrent. L’acteur est alors littéralement remplacé par une doublure virtuelle (…). » (Alfonsi, 2005)

Sans autre logique que poétique, l’agent virtuel s’infiltre dans un corps réel tandis que Neo se trouve investi de certains de ses pouvoirs de la Matrice dans le monde réel. Cet élément narratif vient en fait suppléer le travail figuratif des Wachowski, employant tour à tour clones en images de synthèse et acteurs réels. Outre l’intérêt analytique de cette audace méta-filmique, la confusion qu’entretiennent les cinéastes entre réel et virtuel, analogique et numérique, nous donne matière à réfléchir la valeur refuge des urbanités souterraines aujourd’hui.

Défis optiques et diffraction du regard

La notion de point de vue zénithal semble impliquer d’une certaine manière l’idée d’un regard rectiligne. Or, contrairement au mouvement de chute verticale de la bombe lâchée par un avion, ce regard extra-humain dont il est ici question revêt une forme plus complexe, moins évidemment envisageable. Aussi, se réfugier dans un souterrain ne suffit pas nécessairement à s’en mettre à l’abri.

Tony Scott – qui plus que tout autre cinéaste américain a interrogé, investi et exploité la manière dont les dernières technologies permettent de se saisir de l’espace urbain (et ce dès Ennemi d’Etat, en 1998) – s’amusait de cette porosité, de cette infiltration, dans son avant-dernier film, le très sous-estimé L’Attaque du métro 123. John Travolta y incarne un terroriste prenant en otage les passagers d’une rame du métro new-yorkais. L’ingéniosité de son plan repose justement sur l’incapacité dans laquelle les autorités se trouvent d’avoir un accès visuel à ce qui se trame dans le métro. Dans un monde où prolifèrent les images, cette rame bloquée dans un tunnel n’est qu’un point sur une carte sommaire et une voix, celle de Travolta, tenant en haleine l’opérateur malchanceux qui a pris son appel, Denzel Wahington. C’est cette inconnue qui, plus que toute autre chose, génère de la panique. Cependant, avant la prise d’otage, l’un des passagers chattait avec sa petite amie, via webcam sur son ordinateur portable. Durant tout le film, la fenêtre de la webcam reste ouverte et devient un élément générateur de suspense. La petite amie a un accès visuel à ce qui se passe dans le métro. A l’intérieur de cet espace souterrain, se trouve une fenêtre ouverte, un cadre à travers lequel s’infiltre le regard du monde d’en haut. Devenu une image – et pas n’importe quelle image : une image numérique en basse définition – Travolta devient tangible, identifiable, et pourra être arrêté avant d’avoir mis son plan machiavélique à exécution.

L’enjeu du tunnel de métro pour le terroriste incarné par Travolta, c’est d’échapper à l’image, aux images. Et c’est là qu’il échoue, parce que la captation s’infiltre. Mais ce point de vue zénithal ne fait pas seulement de nous des images. Il nous transforme en coordonnées, c’est-à-dire en données numériques. Là se joue la différence fondamentale entre observation et localisation. C’est ce phénomène, en fin de compte, qui intéresse les Wachowski dans Matrix : lorsqu’ils interrogent la frontière entre corps réel et numérique, ils nous invitent à nous poser la question de notre propre nature, dans un environnement contemporain où, en plus de bénéficier d’outils informatiques nous permettant d’augmenter virtuellement l’étendue de notre champ d’action, nous devenons des entités doubles, à la fois réelles et numériques. L’enjeu du refuge souterrain ne serait plus alors seulement d’échapper au regard mais bel et bien d’y retrouver une intégrité, de délimiter à nouveau, dans les limites d’une infiltration toujours possible, les frontières de notre corps.

Bastien Daret

Bastien Daret est doctorant à l’Université Paris 3 en Etudes cinématographiques où il fait une thèse sur les blockbusters (laboratoire IRCAV). Il est également étudiant en département scénario à la Femis.

Bibliographie

Alfonsi L., 2005, Le cinéma du futur, les enjeux des nouvelles technologies de l’image, Canada, Les Presses de l’Université Laval, 86 p.

Beau F., Dubois P. & Leblanc G. (dir), 1998, « Cinéma et dernières technologies », Paris, Bruxelles, Collection arts et Cinéma, INA, De Boeck Université, 153-168

Cinefex n°95, octobre 2003, Riverside, Etats-Unis

Le Breton D., 2008, Anthropologie du corps et sa modernité, Paris, PUF, 330 p. (5ème édition)

Lévy F., premier trimestre 2001, « Le point de vue de la matière », in Du trucage aux effets spéciaux, CinémAction n°102, Paris, Corlet – Telerama