#12 / Quand le low-tech fait ses preuves : la gestion des déchets dans les pays du Sud

Mathieu Durand, Jérémie Cavé et Adeline Pierrat

–

L’article de M. Durand, J. Cavé et A. Pierrat au format PDF

La population urbaine mondiale est en constante augmentation. Cette hausse se concentrera à 95 % dans les pays du Sud dans les prochaines décennies (ONU, 2012) alors que les villes y sont, dans la majorité des cas, marquées par des déficits en matière de services urbains conventionnels. Ce déficit n’empêche pas qu’un certain niveau de service soit apporté (Subrémon et De Gouvello, 2012), développant des critères de qualité distincts de ceux des pays du Nord. Malgré tout, la tentation est grande d’appliquer au Sud les modèles de gestion des services urbains imaginés au Nord, en restant figé sur une universalisation rarement en capacité d’imaginer « d’autres voies » (Jaglin, 2012), et en se limitant alors à une « provincialisation » des politiques (Robinson, 2006). Il s’agit généralement d’une simple transposition sans adaptation, aboutissant dans un certain nombre de cas à des échecs. Ce fut par exemple le cas lors de la mise en œuvre d’une nouvelle prestation de gestion de l’eau à Cochabamba (Poupeau, 2002), de gestion des déchets au Caire (Florin, 2010), de la construction d’un nouvel incinérateur à Delhi (De Bercegol, 2016) ou d’un Centre d’Enfouissement Technique à Addis Abeba (Pierrat, 2018).

Si l’intérêt pour la ville low-tech est relativement nouveau dans les pays du Nord, sa mise en œuvre est ancienne dans les pays du Sud et répond justement à cette volonté d’inventer un modèle contextualisé de gestion des déchets. Le vocable n’est pas le même selon les régions du monde : on y évoque tantôt l’économie de la débrouille (Ayimpam, 2014), les innovations frugales – jugaad ((Mot hindi pour « débrouillardise », faisant référence à l’innovation frugale)) (Radjou et al. 2012), la sobriété contrainte, les réseaux urbains semi-collectifs ou les services hybrides. Il n’en reste pas moins que l’application correspond bien aux définitions actuelles de la ville low-tech : appropriation collective de technologies de faible intensité et de faible impact environnemental. La question des rejets produits par les consommations urbaines, centrale dans l’appréciation de l’empreinte matérielle des villes contemporaines, met aisément en évidence ce type de trajectoire.

L’objectif de cet article est de montrer en quoi les villes des pays du Sud ont acquis, plus ou moins consciemment, une certaine expertise dans l’utilisation des low-tech, devenues centrales dans leur approche des services urbains. La gestion des déchets permettra d’étayer cette démonstration, en s’appuyant sur un cadrage théorique en pleine évolution1 et à travers plusieurs études de cas issues d’un projet de recherche collectif sur les déchets dans les villes du Sud2. Les réflexions seront par la suite prolongées afin d’analyser les travers de cette appropriation des low-tech dans les services urbains, tout en projetant leur usage plus massif dans les pays du Nord.

–

Technologie pour les pauvres ou sobriété écologique ?

Pays du Nord, pays du Sud : des trajectoires rudologiques qui s’entrecroisent

L’approche sociale des déchets – la rudologie (Gouhier, 2000) – montre que, depuis les années 1970, les déchets ont fait l’objet de nombreuses politiques dans les pays du Nord, afin d’encadrer les risques qu’ils faisaient peser tout d’abord sur les populations, puis sur les milieux naturels. Ensuite, à partir des années 1990, les sociétés ont tenté de les recycler afin de diminuer la perte de valeur économique liée à leur enfouissement (Buclet, 2002) et d’atténuer l’impact de l’extraction de matières premières sur l’environnement. Ces choix de privilégier les solutions de traitement en bout de chaîne ont nécessité des investissements intensifs en capital et en technologie, impliquant l’envol des coûts de gestion pour les collectivités locales, sans pour autant que le problème ne se réduise, ni dans son ampleur ni dans la diversité des gisements de déchets (Bertolini, 2005).

Depuis le début des années 2000, en parallèle à ces filières industrielles lourdes, les autorités mettent également en œuvre des solutions de réduction des déchets, pouvant avoir un impact quantitativement tout aussi massif, et s’appuyant très souvent sur des solutions estimées moins coûteuses en matière et en énergie, les low-tech : achat en vrac, usage de sacs réutilisables, composteurs domestiques, réparation, ressourceries, vide-greniers, etc. Un tel prolongement de la durée d’usage des ressources matérielles a autant à voir avec une certaine idée de la lenteur, aux antipodes d’un consumérisme court-termiste et débridé, qu’avec une certaine forme de pénurie maitrisée.

Par ailleurs, dans les pays du Nord, les travaux des dernières décennies ont démontré la rupture conceptuelle et pratique dans l’approche des réseaux urbains. Ceux-ci ont en effet connu une diversification de leurs modalités, passant d’une gestion linéaire, centralisée, intensive en technologie et reposant sur un système unique, à une vision partiellement déconcentrée, composite et multiple. Le réseau a en partie « éclaté » pour évoluer vers des modalités multiformes, adaptées aux contextes locaux, à des besoins et à des moyens différenciés, ainsi qu’à des modes de gouvernance mouvants, misant sur des solutions parfois plus rustiques pour s’approvisionner en eau, en énergie, ou traiter les déchets et les eaux usées. L’émergence progressive du génie de l’environnement, aux côtés du génie hygiéniste préexistant (Barraqué, 1993 ; Barles, 2003 ; Cavé, 2015), a favorisé la mise en œuvre de solutions multiples et « composites » pour ces réseaux (Jaglin, 2010), telles que les alternatives hors réseau, hors service public, mises en œuvre à des échelles plus locales ou visant à dévier certains flux de déchets réutilisables ou valorisables : filières de gestion des déchets liées à la responsabilité élargie des producteurs, gestion de proximité, réemploi/réutilisation, etc. (Coutard et Rutherford 2016).

Cette remise en cause des infrastructures lourdes est notamment replacée dans une trajectoire de transition écologique, dans la mesure où « le métabolisme réticulaire tend à s’opposer à terme au métabolisme ‘écocyclique’ » (Coutard et Rutherford, 2009 : 7). L’organisation territoriale des grands réseaux s’appuie sur un modèle d’expansion de systèmes favorisant les économies d’échelle et les moindres coûts de transaction, alors qu’un « écocycle urbain durable » (en construction) repose sur des cycles courts, la relocalisation du métabolisme urbain et une appropriation plus directe des réseaux par les usagers. Il s’agit là d’une « écologisation » de l’urbanisme, qui va vers une plus grande autonomie par rapport aux réseaux publics, induisant une recomposition des réseaux (longueur des boucles ; échelle ; formes d’appropriation…) et des acteurs (publics ; privés ; coopératifs…) (Barraqué, 2011).

Cette vision des services urbains permet d’imaginer une nouvelle approche où les technologies mobilisées seraient plus sobres en consommation de ressources, appropriées par les acteurs institutionnels et les usagers, mais également déployées à un échelon décentralisé. Une véritable évolution de la dimension technologiste apparaît alors. Elle peut inclure des technologies lourdes classiquement considérées comme solutions prêtes à l’emploi et génériques (Rutherford, 2013) permettant le déploiement des services urbains en réseau et une amélioration de plus en plus poussée de leurs procédés industriels. Ces grands réseaux techniques (eau et assainissement, énergie, déchets, transports) font l’objet de critiques dues aux principes écologico-fonctionnels sur lesquels ils reposent : circulation linéaire des flux (prélèvement, approvisionnement, rejets), économies d’échelle, logiques de centralisation à large échelle et produits technologiques (incinérateurs, centres de tri mécano-biologique, etc.) couteux, gourmands en énergie et en matières premières. Dans un contexte de raréfaction des matières premières et d’accumulation massive des rejets (gazeux, solides, liquides) que leur utilisation provoque, on assiste ainsi à des remises en cause de l’innovation technique et technologique dans la gestion des services urbains, qui sert plus à satisfaire une demande de croissance économique qu’un projet de sobriété énergétique et matérielle (Jaglin et Verdeil, 2013).

L’idée de bouclage des cycles se retrouve dans le cadre de la notion d’économie circulaire. Celle-ci, définie de façon aussi floue qu’éloignée de la réalité contemporaine des logiques économico-industrielles, est la plupart du temps interprétée par les acteurs opérationnels dans une acception très techno-centrée. Face à cette récupération techno-centrée, se développent aussi des réflexions et des projets autour de l’idée de « perma-circularité » (Arnsperger et Bourg, 2016), dans laquelle les services urbains sont perçus comme un moyen de satisfaire des besoins de base dont la population doit pouvoir bénéficier, mais également comme un outil de promotion de la transition socio-écologique, mettant en avant les idées de réduction et de gestion locale des flux de matières. Les relations entre « industrie/société/nature » sont alors repensées dans le cadre de l’« impossibilité de poursuivre le programme d’artificialisation de la nature » (Bourg, 2001 : 101). C’est ainsi que l’idée de perma-circularité expurge le concept de circularité qui, sans se méfier des effets rebond, vient poursuivre l’accroissement d’une consommation a-territorialisée. Le rapprochement est alors fait entre l’approche « permaculturelle » et l’économie circulaire, afin d’aller vers une « sobriété volontaire », s’appuyant notamment sur des technologies moins consommatrices en matières et en énergie.

Si ces approches sont nouvelles dans les pays du Nord, elles ont largement été expérimentées par les pays du Sud, dans un contexte certes différent. Les maigres finances publiques, les échecs mimétiques (dans lesquels les pays du Sud ont longtemps été incités à copier ce qui se faisait dans les pays du Nord) et l’omniprésence du secteur informel ont consolidé la place de modes de gestion des détritus intensifs en main d’œuvre, aussi simples que robustes et globalement bénéfiques pour l’environnement urbain. Cela renvoie par exemple au compostage, au recyclage ou à la réutilisation. On observe donc l’affirmation, dans les pays du Sud, de modèles socialement innovants, par nécessité, s’appuyant sur des pratiques en phase de structuration, sur la reconnaissance de l’absence ou de l’éclatement des réseaux, tant d’un point de vue technique qu’institutionnel. Ces modèles d’innovations sociales (Bernal, 2014), institutionnelles, technologiques et financières ont été synthétisés par certaines publications (Durand et al., 2019). Il s’agit d’avoir une adaptabilité plus grande à des contextes micro-locaux chaque fois différents. Ces innovations rudologiques ont un caractère social et territorial, reléguant les avancées technologiques au second plan et privilégiant ainsi les low-tech, tout en considérant ces alternatives comme des « formes complémentaires de l’offre conventionnelle » (Jaglin et Zérah, 2010).

–

Les low-tech : entre inégalités et services socio-éco-systémiques

Les deux constats établis précédemment, dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud, tendent à converger pour promouvoir des solutions multiples de gestion des services urbains (eau, assainissement, énergie, déchets, transports), à échelles diverses et selon des technologies et des modes de gestion éclatés, reconnaissant alors la viabilité des low-tech (Bihouix, 2014) au même titre que les grands réseaux. Ce concept s’appuie essentiellement sur les notions d’intégration sociale, de proximité, de sobriété et de convivialité (Illich, 1973). L’analyse de ces alternatives peut donc se faire sous l’angle des low-tech. Si ce concept commence à être mobilisé par certaines publications militantes (Bihouix, 2014) ou scientifiques (Grimaud et al., 2017), sa définition, sa pertinence et son appropriation collective restent largement à caractériser. Pour les promoteurs des low-tech, les systèmes alternatifs auraient de nombreuses vertus (Emelianoff, 2015), telle que la relocalisation d’une partie d’un métabolisme urbain (Barles, 2014) extériorisé par les réseaux, ou l’offre d’un sens collectif à l’action individuelle pour les travailleurs de la ville (Bihouix, 2014). Elles ne se substitueraient toutefois pas aux grands réseaux, mais permettraient l’émergence de systèmes composites (Le Bris et Coutard, 2008) et d’éco-cycles urbains (Coutard et Rutheford, 2009). Ceux-ci combinent des éléments de grands réseaux conventionnels et des systèmes alternatifs low-tech impliquant moins de rejets massifs concentrés et davantage de rejets diffus, visant à bénéficier de la capacité d’autoépuration des écosystèmes dans des modes de traitement déconcentrés.

Si les low-tech semblent particulièrement adaptées aux pays du Sud, leur mise en œuvre par les pays du Nord revêt un nouvel intérêt de la part de nombre d’acteurs. Dans un contexte de raréfaction des matières premières et au contraire de disponibilité de la main d’œuvre, certaines innovations et solutions low-tech semblent pouvoir être mises en avant au-delà des pays du Sud et alimenter le débat sur la transition socio-écologique (Krausmann et al., 2008 ; Fischer-Kowalski et al., 2007). Les pays du Nord ont des modèles de gestion des déchets recyclables voraces en énergie et en matières premières. En France par exemple, avec l’extension des consignes de tri des déchets, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie préconise d’équiper le territoire français de centres de tri industrialisés. Cela suppose leur automatisation, une augmentation de leur taille moyenne et la réduction de leur nombre de moitié (ADEME, 2014). Cette politique amène à diminuer le nombre d’emplois ainsi que les possibilités de réemploi et de réparation locale, en privilégiant le recyclage industriel et l’économie d’échelle (Durand et al. 2015).

C’est ainsi que dans de nombreux services urbains, l’enjeu n’est pas une nouvelle « rupture technologique à franchir » (Escher et Aebischer, 2010), mais bien d’utiliser les technologies appropriées et surtout l’intégration des aspects sociaux, institutionnels et organisationnels. La notion de low-tech entre alors en jeu comme toute relative. Ce qui doit guider le choix entre le high-tech et le low-tech dans la construction de la ville est de « minimiser l’impact environnemental sur la planète des techniques de construction », incluant une économie d’énergie (Agudo Martínez, 2015). Dans les pays du Sud, ces techniques sont parfois présentées comme réservées aux plus pauvres, car moins coûteuses (et donc de moindre qualité ou impliquant un investissement en temps plus poussé des usagers). L’ouvrage Architecture pour les pauvres (Fathy, 1976) propose ainsi l’usage d’une « technologie appropriée au contexte », s’appuyant donc sur des techniques et des matériaux peu coûteux et adaptés aux moyens disponibles dans les pays du Sud. À l’inverse, d’autres mettent en avant « l’exclusion des plus pauvres » générée par les processus de « modernisation » de la gestion des déchets reposant sur des technologies plus poussées (Pierrat, 2018). Pour aller plus loin, d’autres auteurs estiment qu’un tel choix de ville low-tech ne doit pas signifier construction au rabais, mais bien une adaptation au « contexte culturel local, à partir de l’utilisation de matériaux locaux et avec la revalorisation de techniques traditionnelles de construction » (Alexander et al., 1980 : 27). L’aspect environnemental ressurgit donc à travers une ville dont la construction et la gestion sont intrinsèquement liées aux ressources localement disponibles et à la capacité d’autoépuration du milieu naturel.

–

Les déchets dans les pays du Sud : exemples de low-tech pertinentes

Les approches présentées précédemment de la notion de low-tech ont montré qu’il n’est possible d’évaluer le caractère « low » d’une technologie que de façon relative. Les pays du Sud ayant déjà largement expérimenté ce type de solutions permettent d’en comprendre les ressorts.

Un service urbain à deux vitesses

De nombreuses ONG proposent depuis plusieurs décennies des technologies appropriées aux contextes technico-économiques des pays du Sud. Pour de nombreux services, les low-tech offrent ainsi des solutions technologiques économiquement viables, notamment dans les quartiers populaires en manque de ressources financières. Si ces technologies « pour les pauvres » (« El ecologismo de los pobres », Martinez-Alier, 2014) permettent une amélioration réelle des conditions de vie, elles induisent tout de même certaines inégalités quant à la qualité et à l’usage du service.

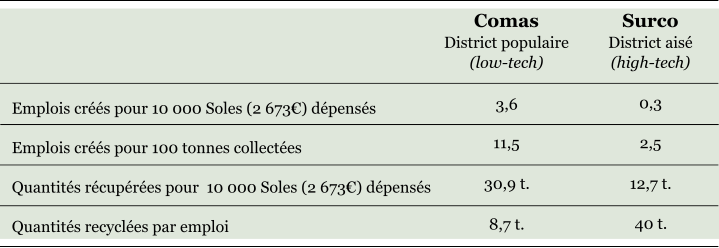

C’est ainsi que, dans la ville de Lima (capitale péruvienne de 8,7 millions d’habitants), il existe des modalités distinctes de tri des déchets. Chacun des 43 districts de la ville a la capacité de faire ses propres choix en termes de gestion des déchets. Deux d’entre eux ont fait un choix très contrasté pour y aboutir. Comas, district pauvre du nord de la ville, applique l’esprit de la loi du recycleur de 2009 et s’appuie sur les récupérateurs de déchets formalisés, en les aidant à se structurer autour de petits centres de tri coopératifs. À Surco, district le plus riche de la ville, le choix s’est plutôt porté sur un modèle similaire à celui des pays du Nord, à savoir une collecte sélective en porte à porte réalisée par une entreprise municipale et un centre de tri semi-automatisé, plus intensif en technologie que celui de Comas (Rateau, 2015). À Comas, rien de tel n’existe : le sur-tri est réalisé par les recycleurs eux-mêmes, nécessitant donc davantage de main d’œuvre.

–

1. Coûts de la collecte sélective des déchets dans deux districts de Lima (projet ORVA2D, 2018)

–

Le système low-tech de Comas apparaît 2,5 fois plus rentable en termes de dépenses municipales rapportées aux tonnages collectés (cf. figure nº1). Ce modèle est également 4,5 fois plus créateur d’emplois par tonne collectée. L’efficacité économique, environnementale et sociale (notamment en termes de structuration des acteurs) est donc bien plus importante dans le système low-tech. Il faut évidemment nuancer ces propos par des conditions de travail hétérogènes. À Surco, les travailleurs, quoique très peu payés, connaissent une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail et des questions d’hygiène. Pour autant, les récupérateurs informels refusent généralement de travailler dans le centre de tri de Surco, estimant l’activité pas assez rémunératrice et trop contraignante. De plus, la principale action de la municipalité de Comas (appuyée par l’ONG Alternativa) dans la formalisation des récupérateurs consiste, justement, à les équiper de façon à améliorer leurs conditions de travail (gants, masques, extincteurs, trousse de secours, signalétique, etc.).

Une analyse comparable est réalisable dans la capitale togolaise (Lomé), où un tiers de la ville (la partie centrale et les quartiers résidentiels aisés) est desservi en porte à porte par les équipes municipales3. Les deux tiers restants sont collectés par des précollecteurs (informels ayant toutefois contractualisé avec la municipalité), qui apportent les déchets vers des aires de transit, où ils sont récupérés par la municipalité. Cette gestion via les précollecteurs a permis d’atteindre les quartiers les plus précaires où la qualité des voiries ne permettait pas l’entrée du camion municipal et où les conditions de confiance n’étaient pas réunies entre les habitants et les pouvoirs publics pour permettre un financement autonome du service public. Les équipements plus artisanaux des précollecteurs et la relation de confiance entre ces acteurs de précollecte et les habitants, permettent d’assurer un service plus efficace, financé en partie par les ménages, en termes de collecte et de tri des déchets. Toutefois, ce système à deux vitesses implique un investissement plus grand des habitants dans les quartiers de précollecte, imposant un niveau élevé de sociabilisation et de sensibilisation pour que le système fonctionne, quand, dans les quartiers aisés, le service de gestion des déchets semble fonctionner sans implication de la population.

À Lima comme à Lomé, le système low-tech impose davantage d’implication de la part des populations dans le service urbain, ainsi qu’une qualité de service plus précaire et des conditions de travail qui restent source de risques sanitaires. Faire le choix des low-tech apparait alors comme source d’inégalités socio-environnementales (Durand, 2010), qu’il est impératif de prendre en compte dans toute politique publique. Toutefois, les low-tech mettent au jour certaines vertus sociales telles que la création d’emplois4) ou le niveau important de sociabilité entre les habitants, deux éléments que de nombreuses politiques publiques des pays du Nord s’efforcent de rétablir (Monsaingeon, 2017). Elles permettent également d’aller vers une amélioration progressive (mais réelle) des conditions sanitaires de travail.

–

Mobilisation sociale s’appuyant sur des low-tech : un choix collectif

Dans d’autres cas, ce sont des mobilisations sociales fortes qui ont poussé les autorités à l’acceptation et à la mise en œuvre d’un modèle de gestion des déchets plus favorable aux basses technologies. Ce fut par exemple le cas à Delhi où les recycleurs informels se sont opposés, judiciairement, à l’ouverture des nouveaux incinérateurs (De Bercegol, 2016). L’incinération représente une option tentante pour les villes : cette technique relativement robuste et symbole de modernité, diminue considérablement et rapidement le volume des déchets à gérer. Toutefois, elle pose une série de problèmes : l’acceptation des rejets atmosphériques par les riverains ; la difficile maîtrise de l’exploitation (fonctionnement de l’infrastructure sur le long terme) ; son adéquation à des gisements de déchets principalement composés d’inertes et de matière organique (qui ne brûlent pas bien) ; la production de mâchefers (cendres pouvant avoir un impact environnemental fort lorsque mal géré) ; la concurrence pour les déchets secs avec les acteurs du recyclage (puisque ce sont les déchets qui brûlent le mieux) ; enfin son coût et le modèle économique à mettre en place (Durand et al., 2019).

Quoiqu’ayant ouvert entre 2012 et 2017, les trois incinérateurs, gérés par des groupes privés, ne fonctionnent qu’à capacité réduite en raison de problèmes techniques, principalement dus à la qualité des déchets entrants (forte proportion d’inertes et de matière organique), ainsi qu’à la gestion des mâchefers (dans une moindre proportion). À cela s’ajoute une contestation judiciaire d’opposants (associations de résidents, fédérations de récupérateurs informels de déchets – wastepickers, ONG de justice environnementale) qui demandent l’arrêt de ces technologies d’incinération accusées d’être polluantes et dangereuses dans une mégapole déjà très polluée atmosphériquement. Malgré l’absence de rentabilité économique de l’incinérateur de Delhi, son coût reste très faible (27 €/t.) comparé aux installations européennes (120 €/t., ADEME, 2016), essentiellement explicable par un manque de mise en œuvre des coûteuses opérations d’épuration des fumées et des mâchefers. Enfin, le modèle économique de l’exploitation est pour le moment non rentable, car le coût de production de l’énergie à partir des déchets est supérieur au coût de production d’électricité à partir des centrales thermiques, donc peu attractif. En guise de mesure compensatoire aux pertes de matières pour les récupérateurs et les recycleurs informels, ceux-ci ont obtenu l’amélioration du système de pré-collecte décentralisé à l’échelle des dhalaos (points de regroupement) dans chaque quartier, permettant un recyclage partiel des déchets.

La tension fut similaire à Bogotá lorsque les récupérateurs informels s’opposèrent au choix de la municipalité de déléguer la collecte des déchets à des prestataires de services privés. C’est alors la cour constitutionnelle colombienne qui a donné raison aux récupérateurs, favorisant ainsi un système low-tech reposant sur une collecte informelle grâce à des moyens artisanaux (collecte à bras, charrette à cheval, petits camions), face à une gestion plus intensive en technologie (camions compacteurs et absence de tri des déchets). Les récupérateurs informels, organisés de façon ancienne à Bogotá (dès 1996 avec l’Asociación de Recicladores de Bogotá) derrière le dynamisme de leur représentante Nora Padilla, ont réussi à faire infléchir la politique municipale de prestation de service (arrêts de la Cour Constitutionnelle n°268 de 2010 et n°275 de 2011). Après un long processus judiciaire de 2003 à 2011, la municipalité a été contrainte d’introduire une obligation de collaboration avec les acteurs informels de la part des entreprises assumant les prestations de service de collecte des déchets. C’est ainsi que les récupérateurs organisés sont aujourd’hui des acteurs à part entière de la valorisation des déchets, s’appuyant sur des moyens de collecte rustiques (charrettes à bras ou petits camions) et sur des centres de tri peu mécanisés. Le résultat est que Bogotá recycle aujourd’hui officiellement 12 % de ses déchets, un taux très élevé dans un contexte où les activités informelles restent prédominantes (ce chiffre ne dépasse pas 5 % dans les autres villes – Projet ORVA2D, 2018).

–

2. Centre de tri low-tech d’une coopérative de recicladores à Bogotá (Durand, Projet ORVA2D, 2018)

–

La nécessaire complémentarité entre échelles et niveaux technologiques

Les exemples illustrés ici n’ont pas pour objectif d’énoncer la supériorité d’un système (low-tech) sur un autre (high-tech). Il s’agit simplement de démontrer la viabilité et l’efficacité d’une gestion low-tech des déchets, afin que celle-ci soit envisagée comme une solution à part entière. C’est en réalité la complémentarité entre ces deux approches qui semble la plus efficace.

Dans la ville d’Antananarivo (capitale de Madagascar), le compostage communautaire, réalisé à l`échelle des quartiers (Fonkontany) et sur des micros-parcelles, s’est développé en collaboration avec des ONG. Les résultats sont donc très différents d’un quartier à l’autre du fait du manque de coordination par les acteurs publics à l’échelle métropolitaine, sans qu’il existe de traçabilité fiable des quantités de déchets compostés5. Malgré la diffusion de procédés simples de compostage, accessibles aux ménages les plus pauvres et combinée à la création d’unités de compostage plus massives autour des marchés de gros par exemple, l’exemple malgache montre qu’une application seule de technologies décentralisées low-tech n’est pas suffisante pour avoir un impact significatif. La coordination entre acteurs reste un facteur décisif.

–

3. Jardin communautaire du composteur collectif d’Ambatomaity à Antananarivo (50 ménages) (Pierrat, ORVA2D, 2015)

–

Au contraire, à Surabaya, agglomération indonésienne de près de 6 millions d’habitants, il existe une véritable complémentarité entre les échelles et les niveaux technologiques. Vingt-trois unités de compostage fonctionnent à travers la ville pour une capacité moyenne de 2 t/j pour chaque plateforme : la quantité totale traitée par ces unités serait de 19 000 t/an environ soit 2 % de la production de déchets de la ville. Les déchets traités sont issus des espaces verts de la ville, de la pépinière municipale et des marchés. S’agissant de flux homogènes, le compost produit est de bonne qualité. Il est utilisé dans les espaces verts de la ville ou bien donné aux écoles et aux communautés.

En parallèle, la Municipalité de Surabaya a procédé à une vaste distribution de composteurs de quartier pour les déchets organiques ménagers. Une intense mobilisation communautaire a eu lieu autour de cette pratique entre 2005 et 2010 : près de 20 000 composteurs domestiques ont été distribués, grâce notamment à l’implication des associations communautaires de femmes et aux concours municipaux récompensant les quartiers les plus propres (Surabaya Green & Clean). Dans une étude publiée en 2010, la réduction des déchets permise par le compostage a été estimée à 80 t/jour, soit 6 % des déchets enfouis à l’époque (Maeda, 2010). C’est cette complémentarité entre des plateformes plus centralisées et des composteurs low-tech de quartier, qui permet à la ville d’avoir reçu plusieurs pris internationaux pour la qualité de son environnement. On remarque également ici que l’usage de ce terme de basse technologie est alors relatif, puisque des plateformes de compostage restent bien plus low-tech qu’une valorisation énergétique par exemple (autre projet à l’œuvre à Surabaya). Si cette mise en œuvre de basses technologies n’est jamais revendiquée en tant que tel (au contraire), l’analyse empirique des études de cas montre généralement sa relative efficacité.

–

Conclusion

Le processus de modernisation qui intervient dans le domaine de la gestion des déchets reflète un changement de perspective et de techniques employées, dans les sociétés des pays du Sud comme celles des pays du Nord. Au Sud, il se caractérise par la reconnaissance des activités informelles, au côté des acteurs publics ; alors qu’au Nord il s’agit de diversifier les intervenants et de ne plus réserver la gestion des déchets aux seuls acteurs municipaux. L’« idéologie » même de la modernisation (Florin, 2010) est alors interrogée, dans le sens où, pour de nombreux acteurs, « ‘modernisation’ ne signifie pas forcément ‘motorisation’ » (UN-HABITAT 2010 : 99). D’autres s’indignent de voir disparaître des dispositifs de gestion parmi les plus efficients au monde – la gestion spontanée et informelle des déchets dans les pays du Sud, déjà disparue depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe (Barles, 2005) – « sous prétexte de ‘modernisation’ » (Fahmi et Sutton 2010 : 1767).

En revanche, le vocable de « modernisation » est également mobilisé pour désigner un changement de paradigme social, politique et culturel. Le processus de « modernisation écologique » correspondrait, entre autres, à un changement du rôle de la science et de la technologie vers des approches sociotechniques préventives et environnementales et l’élargissement de l’intervention au-delà de l’État, vers le marché et la société civile (Scheinberg et Anschütz 2006). La modernisation écologique apparaît alors comme un processus connoté positivement, un « antidote symbolique à la ‘surconsommation’ et à la société du tout-jetable » (Scheinberg et al. 2011 : 189). Le concept de « mixed modernities » (Spaargaren et al., 2005), ou de « modernised mixtures » (Scheinberg et al., 2011), semble être plus fécond. Sa principale utilité consiste à permettre de décrire des services urbains composites, sans y voir une imitation défaillante d’un modèle « moderne » en vigueur dans les pays riches, mais en y voyant justement des agencements technologiques, sociaux, territoriaux, plus adéquats par rapport aux préoccupations contemporaines, laissant alors toute leur place aux low-tech. Cette vision de la gestion des déchets permet de légitimer l’appréhension des dimensions socio-économiques et territoriales, en complément des dimensions techniques habituellement mobilisées.

La question des modernités mêlées fait également référence aux innovations sociales et territoriales dans la gestion des déchets, telles que le développement de pratiques s’appuyant sur le recyclage et l’économie de la réparation. Celles-ci ayant été bannies dans les pays du Nord, il est important de comprendre leur rôle dans le fonctionnement de la gestion des déchets dans les pays du Sud. Ces innovations s’opposent alors à une vision technologiste de la gestion des déchets. Les basses-technologies deviennent alors des alternatives sociales crédibles aux hautes technologies (Bihouix, 2014), particulièrement adaptées dans les pays à faible revenus. Le compostage et « l’économie de la débrouille » (Ayimpam, 2014) deviennent de vrais outils de gestion des déchets et trouvent de plus en plus officiellement leur place dans les scenarii de gestion de déchets. Les services urbains tendent à se diversifier, faisant appel à des modes de gouvernance et à des infrastructures de plus en plus hétérogènes, dans les pays du Nord comme du Sud (Coutard et Rutherford, 2016).

Appréhender la gestion des déchets par les low-tech permet de repenser les processus de transfert de technologie, traditionnellement considérés des pays du Nord vers les pays du Sud. Cette idée reçue est aujourd’hui largement remise en question par des travaux d’historiens (Raj, 2007), laissant la place à des transferts de pratiques des pays du Sud vers ceux du Nord, afin de répondre aux enjeux nouveaux de transition écologique et de finances publiques contraintes. Les déchets, avec d’autres services urbains, peuvent venir étayer une telle hypothèse, sous l’angle du concept d’innovation inversée (Huet et al., 2013) ou de « policy mobilities » (Ward, 2018).

MATHIEU DURAND, JÉRÉMIE CAVÉ ET ADELINE PIERRAT

–

Mathieu Durand, maître de Conférences en Aménagement et Urbanisme à Le Mans Université, Chercheur au laboratoire ESO (UMR CNRS), Membre de l’Institut Universitaire de France.

mathieu.durant AT univ-lemans DOT fr

–

Jérémie Cavé, consultant indépendant en écologie urbaine.

urbanalyse AT gmail DOT com

–

Adeline Pierrat, maîtresse de Conférences en Géographie à Le Mans Université, Chercheuse au laboratoire ESO (UMR CNRS), Responsable du Master Déchets et économie circulaire.

adeline.pierrat AT univ-lemans DOT fr

–

Illustration de couverture : Temporary Shelter Facilities à Surabaya, Indonésie (J. Cavé, Projet ORVA2D, 2016)

–

Bibliographie

ADEME, 2014, Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier dans le service public de gestion des déchets – Synthèse, Angers : ADEME, 30 p.

ADEME, 2016, Déchets, chiffres-clés édition 2016, Angers : ADEME, 96 p.

Agudo Martínez M. J., 2015, « Espacios híbridos y low-tech », in Derechos humanos emergentes y periodismo, Séville, Universidad de Sevilla, 21-35.

Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahal-King I. et Angerl S., 1980, Un lenguaje de patrones: Ciudades, edificios, construcciones, Barcelone, Gustavo Gili, 1016 p.

Arnsperger C. et Bourg D., 2016, « Vers une économie authentiquement circulaire : Réflexions sur les fondements d’un indicateur de circularité », Revue de l’OFCE, vol. 145, n°1, 91-125.

Ayimpam S., 2014, Économie de la débrouille à Kinshasa, informalité, commerce et réseaux sociaux, Paris, Karthala, 334 p.

Barles S., 2005, L’invention des déchets urbains, France : 1790-1970, Seyssel, Champ Vallon, 297 p.

Barles S., 2003, « L’hygiénisme face à l’environnement », in Lévêque, C., Van Der Leeuw, S. (dir.), Quelles natures voulons-nous ? Pour une approche socio-écologique du champ de l’environnement, Paris, Elsevier, 216-224.

Barles, S., 2014, « L’écologie territoriale et les enjeux de la dématérialisation des sociétés : l’apport de l’analyse des flux de matières », Développement durable des territoires, vol.5(1), 22 p.

Barraqué B., 1993, « Qu’est-ce que le génie de l’environnement ? », in Barraqué B. (dir.), La Ville et le Génie de l’Environnement, Paris, Presses de l’ENPC, 13-32.

Barraqué B., 2011, « Les enjeux de l’écologisation de la gestion de l’eau dans les éco-quartiers », ERES : Espaces et sociétés, nº144/145, 209-212.

Bernal M., 2014, « Experiencias en innovación social social », in CEPAL, Fundacion Kellogg, Su aporte en el avance de los Objetivos de desarrollo del milenio, Mimeo, 76 p.

Bertolini G., 2005, Économie des déchets, Paris, éditions Technip environnement, 188 p.

Bihouix P., 2014, L’âge des low-tech – Vers une civilisation techniquement soutenable, Paris, Édition du Seuil, 336 p.

Bourg D., 2001, « Le nouvel âge de l’écologie », Paris, Gallimard, Le Débat nº113, 92-105.

Buclet N., 2002, Municipal waste management in Europe, European policy between harmonization and subsidiarity, Environment and management, Springer, 208 p.

Cavé J., 2015, La ruée vers l’ordure, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 250 p.

Chikarmane P., 2016, « Public Space, Public Waste, and the Right to the City », NEW SOLUTIONS : A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, Vol. 26(2), 289-300.

Coutard O. et Rutherford J., 2009, « Les réseaux transformés par leurs marges : développement et ambivalence des techniques « décentralisées » », Flux, 2009/2, n°76-77, 6-13.

Coutard O. et Rutherford J., 2016, Beyond the networked city : infrastructure reconfiguration and urban change in the north and south, London, Routledge, 275 p.

De Bercegol R., 2016, Delhi : Des complémentarités à inventer, une gestion en pleine transformation, AFD, programme de recherche ORVA2D, Rapport de terrain nº4, juin, 102 p.

Demaria F. et Schindler S., 2016, « Contesting Urban Metabolism : Struggles Over Waste-to-Energy in Delhi, India » in Antipode Vol. 48 No. 2, 293-313.

Durand M., 2010, Gestion des déchets et inégalités environnementales et écologiques à Lima : entre durabilité et vulnérabilité, Thèse de Doctorat en Géographie et Aménagement de l’espace, Rennes, Université de Rennes 2, 491 p.

Durand M., Djellouli Y. et Naoarine C., 2015, Innovations sociales et territoriales de gestion des déchets, Rennes, PUR, 302 p.

Durand M., Bahers J.-B., Bonnierbale T., Beraud H. et Barroca B., 2016, Économie circulaire… de proximité ?, Rapport final du projet MUEED, ADEME : Angers, 91 p.

Durand M., Cavé J., Delarue J., Le Bozec A. et Salenson I., 2019, Détourner le déchet : innovations socio-techniques dans les villes du Sud, Paris : AFD, 159 p.

Emelianoff C., 2015, « La ville durable, une notion fossile ? », in Barré R., Lavoux T. et Piveteau V. (dir.), Un demi-siècle d’environnement entre science politique et prospective, Paris : QUAE, 137-144.

Escher G. et Aebischer P., 2010, « Au-delà du business as usual », in Bourg D. et Papaux A.(dir.), Vers une société sobre et désirable, Paris, Presses Universitaires de France, 314-332.

Fahmi W. et Sutton K., 2010, « Cairo’s contested garbage: sustainable solid waste management and the Zabbaleens right to the city », Sustainability, (2), 1765-1783.

Fathy H., 1973, Architecture for the poor, Chicago, University of Chicago Press, 366 p.

Fischer-Kowalski M. et Haberl H., 2007, Socioecological transitions and global change. Trajectories of social metabolism and land use, Cheltenham, Edward Elgar, 263 p.

Florin B., 2010, « Réforme de la gestion des déchets et reconfigurations des territoires professionnels des chiffonniers du Caire », Geocarrefour nº85/2, 109-118.

Furniss J., 2012, « What Did Neoliberalism Change for Waste? Foreign Waste Collection Companies in Cairo », Anthropology News, vol.53(8), 10-11.

Gouhier J., 2000, Au-delà du déchet, le territoire de qualité, Manuel de rudologie, Rouen, PURH, 240 p.

Grimaud E., Vidal D. et Tastevin Y.P., 2017, « Low-tech ? Wild tech ! », Revue Techniques et culture nº67, 288 p.

Huet J.M., De Pompignan D., Noé M. et Oster A.S., 2013, « Le Sud, futur laboratoire d’innovation du monde », L’expension management review, 2013/3 (N°150), 113-123.

Illich I., 1973, La convivialité, Paris, Seuil, 1973, 160 p.

Jaglin S. et Zérah M.H., 2010, « Eau des villes : repenser des services en mutation », Revue Tiers monde nº203, Paris, Armand Collin, 232 p.

Jaglin S. et Verdeil E., 2013, « Énergie et villes des pays émergents : des transitions en question. Introduction », Flux, 2013/3 (N°93-94), 7-18.

Jaglin S., 2010, « Gouvernance des réseaux et accès des pauvres à l’eau potable dans les villes d’Afrique subsaharienne », in Fisette J. et Raffinot M. (dir.), Gouvernance et appropriation locale du développement : au-delà des modèles importés, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 107-135.

Krausmann F., Fischer-Kowalski M., Schandl H. et Eisenmenger N., 2008, « The global socio-metabolic transition : past and present metabolic profiles and their future trajectories », Journal of Industrial Ecology, vol. 12, n°5-6, 637-657.

Le Bris C. et Coutard O., 2008, « Les réseaux rattrapés par l’environnement ? Développement durable et transformations de l’organisation des services urbains », Flux, 2008/4 (n°74), 6-8.

Maeda T., 2010, Enhancing public awareness and stakeholders’ empowerment and involvement in waste management – Through a case in Surabaya, Indonesia, Kitakyushu Initiative for a Clean Environment, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), 72 p.

Martinez Alier, J., 2014, L’écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Paris, Les petits matins, 671 p.

Monsaingeon B., 2017, Homo Détritus, Critique de la société du déchet, Paris, Le Seuil, collection Anthropocène, 279 p.

Pierrat A., 2018, « Tensions entre industrialisation et marginalisation de la valorisation informelle des déchets à Addis-Abeba, capitale-vitrine de l’Éthiopie », in Jaglin S., Debout L. et Salenson I. (dir.), Du rebut à la ressource, valorisation des déchets dans les villes du Sud, Paris, AFD, 31-54.

Poupeau F., 2002, « La Guerre de l’eau (Bolivie, 1999-2001) », Revue Agone, nº26/27, 133-140.

Radjou, N., Prabhu, J. et Ahuja, S., 2012, Jugaad Innovation : Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, San Francisco, Jossey-Bass, 288 p.

Raj K., 2007, Relocating modern science: circulation and the construction of knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 285 p.

Rateau M., 2015, Intégration des récupérateurs à Lima : Étude de trois modèles liméniens de structuration des filières de valorisation des déchets, AFD, programme de recherche ORVA2D, Rapport de terrain, 96 p.

Robinson J., 2006, Ordinary Cities: Between Modernity and Development, Londres, Routledge, 204 p.

Rutheford J., 2013, « Avant-Propos. Les Flux d’énergie », Flux, 2013/3 (N°93-94), 4-6.

Scheinberg A. et Anschutz J., 2006, « Slim pickin’s : Supporting waste pickers in the ecological modernization of urban waste management systems », International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 5(3), 257–270.

Scheinberg A., Spies S., Simpson M. et Mol A.P., 2011, « Assessing urban recycling in low- and middle-income countries : Building on modernized mixtures », Habitat International, 35(2), 188-198.

Spaargaren G., Oosterveer P., Van Buuren J. et Mol A.P., 2005, Mixed Modernities : towards viable environmental infrastructure development in East Africa, The Netherlands, Environmental Policy Department, Wageningen University and Research Centre, 250-257.

Subremon H. et De Gouvello B., 2012, « Mutation des services urbains : le cas des déchets au sud », Flux, vol.1 (n° 87), 4-6.

UN-HABITAT, 2010, Solid Waste Management in the World’s Cities, London, United Nations Human Settlements Programme, 228 p.

Ward K., 2018, « Urban Redevelopment Policies on the Move : Rethinking the Geographies of Comparison », Exchange and Learning, International Journal of Urban and Regional Research, 42(4), 666-683.

Zapata P. et Zapata Campos M.-J., 2015, « Producing, appropriating and recreating the myth of the urban commons » in Borch C., Korneberger M. (dir.), Urban Commons, Rethinking the City, Oxon, Routledge, 175 p.

–

Pour citer cet article : Durand M., Cavé J. et Pierrat A., 2019, « #12 / Quand le low-tech fait ses preuves : la gestion des déchets dans les pays du Sud », Urbanités, #12 / La ville (s)low tech, octobre 2019, en ligne.

–

- Issu du projet de recherche LowTT-WUN (Low-Tech Territories, Waste and Urban Network), financé par l’IUF (Institut Universitaire de France) et porté par Le Mans Université (UMR ESO CNRS) – 2018-2023. [↩]

- Issu du projet de recherche ORVA2D (ORganisation de la Valorisation des Déchets dans les villes des pays du Sud), financé par l’AFD (Agence Française de Développement) et porté par Le Mans Université (UMR ESO CNRS), Urbanalyse, Gevalor et ALB Waste – 2014-2018. Ce projet s’appuie sur une approche d’étude comparative, avec une collecte de données identiques (autant que possible) en parallèle dans six villes des pays du Sud : Lima, Bogotá, Lomé, Antananarivo, Delhi et Surabaya. Des missions longues ont pour cela été opérées sur le terrain, en partenariat avec des institutions locales [↩]

- Projet ORVA2D, 2018 [↩]

- Également largement observé en France, faisant l’objet d’un vaste et conflictuel débat autour de la taille optimale des centres de tri (Durand et al., 2016 [↩]

- Projet ORVA2D, 2018 [↩]