Villes méditerranéennes / Entretien : Espaces publics, espaces ouverts ? Pratiques festives, régulations et normativité dans un Beyrouth post-conflit

Entretien avec Marie Bonte, par Marine Duc

–

–

L’entretien avec Marie Bonte au format PDF

Marie Bonte est docteure en géographie, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 et chercheuse au LADYSS. Soutenue en 2017, sa thèse porte sur les pratiques et espaces de la vie nocturne à Beyrouth, où elle analyse notamment les régimes de publicité et de visibilité à l’œuvre dans les quartiers investis par les noctambules.

—

Note de l’auteure : Depuis le 17 octobre dernier, le mouvement de contestation, d’ampleur nationale et en partie affranchi des logiques communautaires du pays, revendique de profonds changements politiques et économiques. Les rassemblements massifs ont entraîné le blocage récurrent des principaux axes de circulation, et un investissement quotidien des espaces ouverts : dans les rues et sur les places, débats, cours ouverts, séances de yoga, de jardinage, et sessions de nettoyage se succèdent. La cartographie de la réappropriation du centre-ville montre comment la mobilisation a redéfini, même de manière temporaire, les usages de l’espace. De même, l’occupation des espaces publics centraux qui a lieu possède son versant nocturne et festif : des concerts et des soirées s’improvisent, alors que plusieurs bars et clubs ferment temporairement leurs portes et enjoignent leur clientèle à venir gonfler les rangs des manifestants. À Beyrouth, une « rave party révolutionnaire » a été organisée dans l’ancien cinéma désaffecté du centre-ville (surnommé « l’œuf »).

—

Dans votre travail de thèse, vous expliquez que l’image de Beyrouth en tant que ville festive est antérieure à la guerre civile (1975-1990), mais que l’héritage du conflit a profondément marqué l’offre, les pratiques et les représentations associées à la nuit : vous parlez alors de ville « post-conflit ». Pouvez-vous revenir sur la notion et nous expliquer quelles sont les conséquences de la guerre civile sur la ville ?

Le terme de « post-guerre » ou « post-conflit » est régulièrement employé pour parler du Liban ou de Beyrouth. Il apparaît souvent comme un outil de contextualisation historique dont les dimensions politique, sociale, spatiale et idéologique sont sous-estimées. La notion possède également un ancrage institutionnel : les Nations-Unies parlent ainsi de « dispositifs post-conflit » pour définir un modèle de transition visant un retour à la normale, impliquant les processus de réconciliation et de reconstruction. Dans mes travaux, j’ai cherché à m’éloigner de ces acceptions qui reposent sur une opposition entre paix et guerre et postulent une rupture nette et datable avec la période antérieure. L’idée d’entremêlement a donc été centrale, car elle a permis de montrer que les héritages du conflit peuvent demeurer apparents et opérants, formant ainsi des « intertwined spaces of war and postwar » (Flint, 2005 : 31).

L’emploi du terme post-conflit pour le Liban traduit la difficulté qu’ont beaucoup d’habitant·e·s à considérer la guerre civile (1975-1990) comme appartenant uniquement au passé. L’essoufflement progressif des affrontements plutôt que leur arrêt clairement défini a entraîné des discontinuités territoriales dont l’exemple le plus saillant est celui du Sud du Liban, marqué jusqu’en mai 2000 par l’occupation israélienne et qui demeure un front actif. La loi d’amnistie générale de 1991 entérine elle le désengagement de l’État dans le travail de mémoire et de réconciliation. Or, ce même État a en partie incorporé des logiques nées ou renforcées pendant la guerre civile, notamment le système milicien et le confessionnalisme. Il faut ajouter à cela les conséquences de la guerre de trente-trois jours. Le conflit qui a duré du 12 juillet au 14 août 2006 a en effet réactivé de façon périodique des anciennes lignes de démarcation héritées de la guerre, et accentué certains clivages politiques. En plus du dramatique bilan matériel et humain, les mémoires conflictuelles se sont multipliées, devenant désormais le lot des générations nées à la fin de la guerre civile. La décennie de tensions et de violences politiques qui a suivi la guerre de 2006 a achevé de faire du conflit bien plus qu’un héritage aux structures encore opérantes : il est une réalité quotidienne et une potentialité, oscillant ainsi entre « champ d’expérience » et « horizon d’attente » (couple conceptuel élaboré par R. Koselleck, 1990).

La situation post-conflictuelle du pays se lit aussi dans la matérialité et les pratiques urbaines telles que j’ai pu les observer à Beyrouth lors de mes recherches doctorales. Les dimensions principales de la ville post-conflit sont d’une part celles des traces visibles ou intériorisées des destructions et divisions, et d’autre part, de la reconstruction largement controversée. Cela me permet de revenir sur les conséquences de la guerre civile sur la ville. À Beyrouth, la guerre se manifeste en premier lieu par d’importantes destructions : dans les limites de Beyrouth municipe, 15 % des bâtiments ont été totalement ou partiellement détruits, les zones touchées se situant principalement autour du centre-ville et autour de la ligne de démarcation (Faour et Velut, 2007). Dès la première année de la guerre, le centre-ville est devenu le lieu privilégié des affrontements ayant conduit à sa désertion. Puis, c’est l’ensemble des espaces publics qui s’est délité : rues barrées, cinémas et théâtres investis par les milices qui se substituent en partie à l’État via le contrôle de portions du territoire et des circulations, le prélèvement d’impôts, la gestion des services urbains. La peur et le danger qui s’installent dans la ville sont liés aux bombardements, à la présence de francs-tireurs, à la multiplication des enlèvements le plus souvent sur la base d’appartenances confessionnelles (Rabanes, 2014). Chaque parcelle de la ville devient l’enjeu d’une appropriation politique et identitaire, et ce morcellement se double d’une partition de Beyrouth en deux entités presque totalement autonomes. La ligne de démarcation, qui se stabilise le long de la rue de Damas, entraîne une polarisation confessionnelle, imparfaite et essentiellement subie, de la ville. À l’est de Beyrouth s’étend une région chrétienne et à l’ouest une région à majorité musulmane. L’ensemble des pratiques et des activités quotidiennes se retrouve ainsi soumis à une ville divisée : le cloisonnement qui en résulte, et qui se traduit pour beaucoup d’habitants par un repli vers la cellule familiale et l’immeuble d’habitation (Verdeil, Ghaleb et Faour, 2007).

Pour autant, parler de ville post-conflit ne veut pas dire que les logiques issues du conflit que sont les divisions, la violence et la territorialisation des appartenances déterminent à elles seules la fabrique et les sociabilités urbaines d’aujourd’hui, mais qu’elles se mêlent à d’autres problématiques et changements multi-dimensionnels : une dynamique de métropolisation impliquant des circulations croissantes (d’humains, de biens, d’idées), et la progression d’un modèle économique néo-libéral notamment. En creux de ces évolutions s’énoncent aussi les aspirations et initiatives d’une société civile en faveur d’une justice sociale et d’un système politique plus transparent. En somme, l’enjeu est bien de lire la complexité et les différentes temporalités du changement : ne pas assigner Beyrouth à la catégorie temporelle de l’après, mais penser l’entremêlement et l’asynchronie.

—

Quels sont les espaces investis par la vie nocturne urbaine à Beyrouth ? Le conflit a-t-il produit des interstices, devenus un temps espaces ouverts, appropriés ensuite par les pratiques festives nocturnes ?

Telle que je l’ai étudiée, la vie nocturne désigne un ensemble de pratiques et de sociabilités festives, notamment autour de la consommation d’alcool, de la musique et de la danse. Son cadre spatial privilégié renvoie aux bars, aux pubs et aux boîtes de nuit, aux espaces entourant ces établissements et enfin, à des lieux plus alternatifs où se déroulent ponctuellement des soirées.

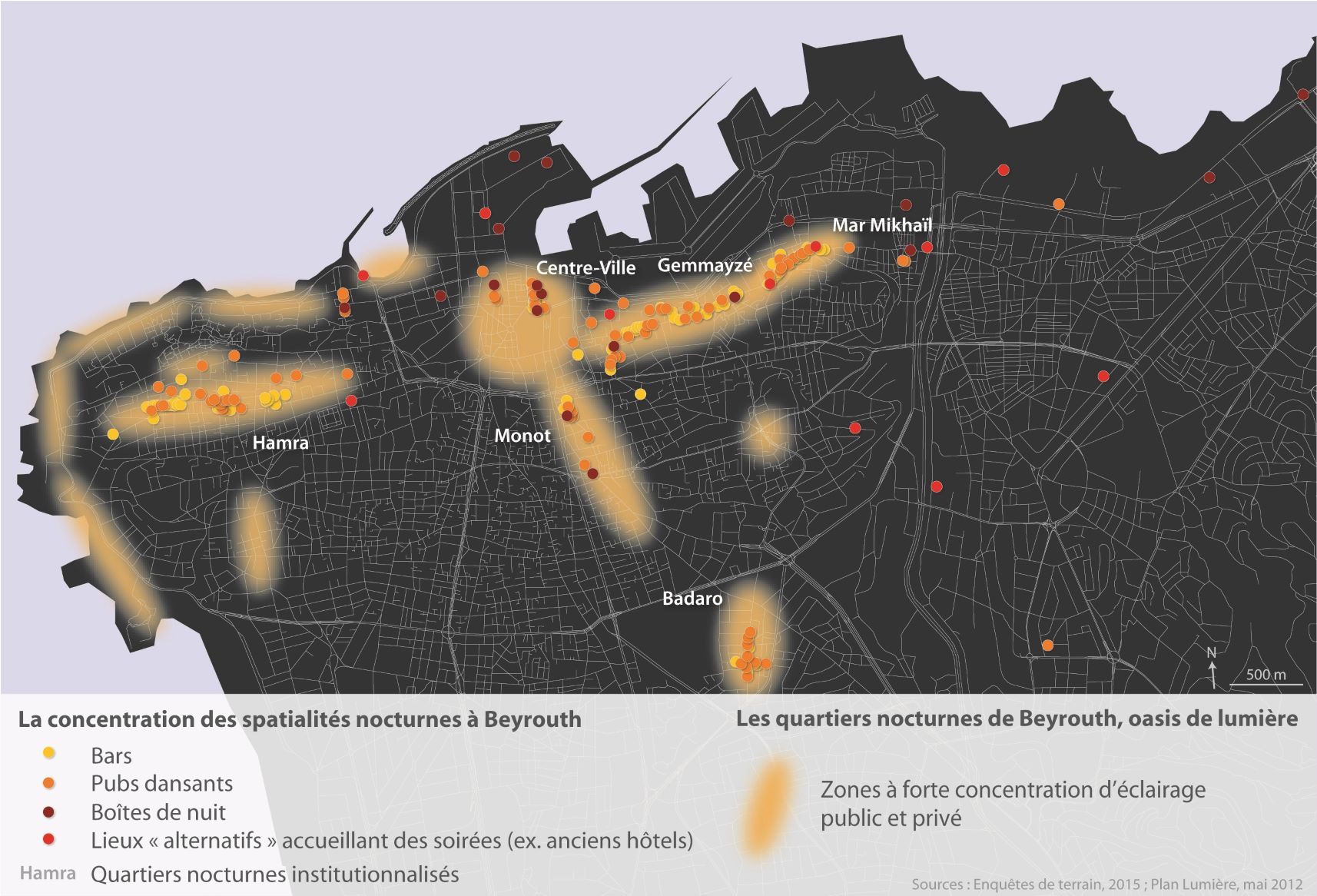

La géographie de la vie nocturne à Beyrouth prend d’abord la forme de quartiers denses et circonscrits spatialement : sur une rue principale et quelques ruelles adjacentes, des dizaines d’établissements se côtoient. Comme la carte le montre (fig. 1), l’axe principal du quartier de Mar Mikhaïl (la rue d’Arménie) compte une trentaine de bars sur 500 mètres. Dans le centre-ville de Beyrouth, la rue de l’Uruguay regroupait en 2015 19 établissements sur une centaine de mètres. Cette concentration dessine à l’échelle de la ville une géographie prioritaire prenant la forme d’un archipel d’ilots lumineux qui sont facilement repérables dans un contexte où l’éclairage urbain est globalement défaillant. L’observation de ces quartiers éclaire la recomposition permanente des centralités urbaines : elles émergent dans des lieux autrefois peu animés le soir, sous l’impulsion d’entrepreneurs pionniers qui ouvrent les premiers établissements. Le rythme soutenu des ouvertures et des fermetures des bars et des clubs, qui tient à la faible réglementation d’un secteur lucratif et à un effet de mimétisme, explique la densification rapide des quartiers investis comme leur déclin après quelques années. Ainsi, la carte reproduite, qui a été élaborée à partir d’un recensement effectué au printemps 2015, est en partie désuète aujourd’hui : les établissements de la rue de l’Uruguay, au centre-ville, sont presque tous fermés, alors que de nouveaux bars ont ouvert dans le quartier de Badaro.

—

1. Les centralités nocturnes à Beyrouth (Bonte, 2015)

—

En dehors de ces quartiers, les lieux festifs de Beyrouth renvoient aussi aux clubs de grande envergure, dont la capacité d’accueil est de plusieurs centaines de personnes. Ils sont implantés en périphérie de la ville ou sur les remblais, là où le foncier est disponible ou accessible économiquement. Ces lieux peuvent avoir été conçus et construits en tant que boîtes de nuit – certaines ayant une taille et une architecture remarquables – ou profiter de bâtiments déjà existants : usines, hangars, mais aussi toits d’immeubles et hôtels de luxe.

Cette répartition et ces formes spatiales résultent d’une réémergence progressive de la vie nocturne à Beyrouth, qui a débuté à la fin des années 1990. Elle s’est opérée dans une ville en reconstruction, qui pendant quinze ans avait été privée de l’essentiel de ses espaces festifs et ludiques1, tandis qu’à Jounieh, dans la zone chrétienne au nord de la capitale, une nouvelle centralité de loisirs avait émergé et a continué de capter les mobilités nocturnes au début des années 1990.

La réapparition des lieux nocturnes à Beyrouth peut effectivement être vue comme l’investissement d’espaces urbains que le conflit avait contribué à vider : cinémas et théâtres, hangars, garages et usines désaffectées, maisons abandonnées ou en ruine. On peut évoquer l’exemple de Zico House, une maison qui avait été construite dans les années 1930 rue Spears, à proximité du quartier de Hamra. Le propriétaire y a accueilli des concerts, des évènements culturels et artistiques ainsi que des soirées à partir de 1996. Doté d’un bar, cet espace s’éloignait du modèle de la boîte de nuit chère et luxueuse implantée dans les territoires chrétiens. La reconquête de Beyrouth par la vie nocturne a pu prendre une forme ponctuelle et éphémère (il s’agissait alors de fêtes occasionnelles), mais s’observe également à l’échelle d’un quartier. Le déplacement du centre de gravité nocturne de Jounieh vers Beyrouth pendant la décennie 1990 s’est traduit par un ancrage des activités festives autour de la rue Monot. Cette localisation s’explique par la disponibilité foncière que représentait alors une zone accolée à l’ancienne ligne de démarcation et partiellement désertée pendant la guerre. Cela a conféré au quartier une symbolique particulière, souvent mentionnée par mes interlocuteur·trice·s ayant connu ce qu’ils nomment « les débuts de Monnot ». Ces débuts auraient joué un rôle central dans la reprise des mobilités intra-urbaines. En raison de sa proximité avec la ligne de démarcation, le quartier n’avait pas fait l’objet du même marquage identitaire que dans d’autres secteurs. Cette forme de neutralité a fait de Monnot, d’après les témoignages, un terrain d’exercice idéal de citadinités en train de se refaire.

—

À qui sont destinés les espaces festifs nocturnes ? Comment s’opère la régulation de l’accès aux espaces et pratiques festives ?

Si vous posez cette question aux propriétaires de bars ou de clubs, ou aux barmen, ils seront nombreux à vous répondre que leur établissement est plus ouvert que leurs concurrents. Évidemment, la réalité doit être nuancée ; je dirais que les espaces festifs sont fréquentés par une jeunesse aux contours flous, tant en termes d’âge que d’appartenance politico-confessionnelle. Ce qui les réunit, c’est qu’ils et elles érigent la sortie nocturne en un marqueur social tout en la maintenant dans le champ de l’ordinaire et du quotidien. Cela signifie que l’essentiel de leurs loisirs et de leurs réseaux amicaux s’y nouent et s’y entretiennent. Le cosmopolitisme et la diversité confessionnelle qui sont réels dans les espaces festifs nocturnes n’impliquent pas vraiment de mixité socio-économique : le profil dominant relève de ce que Fawaz Traboulsi (2014) nomme l’oligarchie et les classes moyennes2, qui ne sont pas, numériquement, les plus représentatives de la population.Enfin, à quelques exceptions près, les établissements nocturnes ne font pas non plus preuve d’ouverture et de diversité, en termes de race, de genre ou d’orientation sexuelle. Ces constats résultent d’un ensemble de processus de régulation (sélection ou éviction) de la part des établissements, dans la mesure où ils ont la capacité de décider qui peut y entrer – ou doit en sortir.

Comme dans de nombreux contextes nocturnes figurent en premier lieu le coût d’entrée et la réservation, qui implique un tarif minimum (par personne ou par table) et peut être obligatoire dans les soirées les plus courues. Ce mode de fonctionnement tient parfois de la cooptation : dans les établissements huppés, le numéro de téléphone à appeler n’est communiqué qu’à un nombre restreint de personnes, lesquelles ont la possibilité d’inviter qui elles veulent à leur table. Le deuxième mode de sélection est opéré par les videurs, qui repèrent et éconduisent les client·e·s qui ne correspondent pas aux critères de l’établissement, d’après un ensemble d’éléments : tenue vestimentaire, physionomie, manières de parler par exemple. Ces mêmes videurs apportent une attention particulière à la sécurité, à l’entrée comme à l’intérieur des établissements : vérification des sacs, détecteurs de métaux, surveillance et intervention en cas de dispute ou de bagarre.

Ces procédés de sélection et de contrôle visibles et connus sont surtout le fait des boîtes de nuit ou des soirées organisées par des collectifs. Les bars ou les pubs se veulent plus ouverts : il n’y a pas de droit d’entrée, les dispositifs de contrôle (barrières, file d’attente, vigiles) sont absents, ce qui facilite les entrées et sorties et la mobilité d’un bar à l’autre au sein d’un quartier nocturne. La régulation se pratique par des évictions plus ou moins discrètes, impliquant des supercheries. En général, les barmen ou les serveurs expliqueront à la clientèle indésirable que le nombre de réservations est trop élevé pour la soirée – avec éventuellement une fausse liste à l’appui – et qu’il n’est pas possible de rester. Toutes ces régulations sont destinées aux personnes qui n’ont pas leur place dans la vie nocturne parce qu’elles n’ont pas – selon les situations – le porte-monnaie, le style, le faciès, ou l’ethos dominant. Ainsi, réguler revient à déterminer qui peut ou ne peut pas faire partie du « monde de la nuit », dont les contours sont finalement esquissés plutôt par la négative.

2. Services de sécurité rue de l’Uruguay (Bonte, 2013)

—

À Beyrouth, les espaces publics, et en particulier les rues, sont marqués par des formes de régulation et de contrôle social fortes. Pouvez-vous revenir sur les évolutions qui ont marqué les dynamiques d’ouverture et de fermeture des espaces publics depuis la guerre civile (1975-1990) ?

La guerre civile correspond globalement à une période de fermeture des espaces publics, au sens juridique et social du terme, soit parce qu’ils étaient devenus dangereux, soit parce que leur appropriation partisane leur avait enlevé toute neutralité. Depuis les années 1990, leur évolution n’est ni constante ni homogène, mais elle tend vers leur réduction, alors que les pratiques y sont de plus en plus contrôlées, ce qui fait que l’usage même du terme « espace public » est discutable.

La société foncière et immobilière Solidere, en charge de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, avait dans ses projets initiaux prévu l’aménagement d’espaces verts et de jardins dont la plupart n’ont pas encore vu le jour. En théorie, les rues piétonnes du centre, ainsi que la promenade de Zaytouna Bay qui longe la marina (dont la concession a été confiée à Solidere), sont des espaces ouverts et accessibles. En pratique, les espaces de consommation qui s’y trouvent (boutiques de luxes, restaurants et cafés), sont destinés à une clientèle aisée dont les comportements sont très encadrés. Un article d’Éric Verdeil datant de 2013 permet d’illustrer cela : il explique qu’au début de la promenade, une série de pictogrammes interdit par exemple la diffusion de musiques populaires, le narguileh… soit un ensemble de pratiques considérées comme populaires, et donc « out of place » (Cresswell, 1996). Le projet de reconstruction a certes visé une mixité confessionnelle d’ailleurs largement mise en scène, mais exclut toute mixité socio-économique. Ces espaces sont aussi surveillés par des vigiles, et l’accès aux rues piétonnes est – suivant la conjoncture politique – régulé par des barrières mobiles. Ce contrôle concerne également les espaces festifs qui ont été un temps aménagés au centre-ville, plus précisément dans la rue de l’Uruguay3.

Les employés de Solidere chargés de la sécurité étaient postés à différents endroits, guettant différents débordements (ivresse trop manifeste, altercations) pour intervenir. En dehors du périmètre d’action de Solidere, les espaces ouverts et/ou relevant du domaine public sont rares. On compte une poignée de parcs et de jardins (comme celui de Sanayeh, ou le jardin des Jésuites) de taille souvent restreinte au regard de la densité de population. Le plus important, Horsh Beyrouth, a fait l’objet d’une lente réhabilitation et surtout d’une longue mobilisation, portée par le collectif Nahnoo pendant environ cinq ans, afin qu’il puisse être ouvert au public. En plus de cet espace d’une trentaine d’hectares, la corniche de Beyrouth représente une longue promenade devant permettre au public d’accéder au front de mer. Elle débute dans le prolongement – mais non sans discontinuités – de la Zaytouna Bay. S’y croisent les familles, les groupes d’adolescent·e·s, les couples, les sportif·ve·s, les vendeur·euse·s ambulant·e·s, mais aussi les habitant·e·s les plus vulnérables, en particulier les enfants, qui vendent divers objets ou demandent de l’argent. Ce front de mer subit cependant de nombreux accaparements à des fins ludiques et touristiques (plages privées, restaurants, hôtels), qui restreignent considérablement l’accès du public à la mer. En partie illégal, ce phénomène est une déclinaison de la collusion structurelle d’intérêts privés et publics au Liban qui suscite là encore des mobilisations de la société civile. Celle du collectif Dictaphone est exemplaire : publication de cartes et d’inventaires, performances pour sensibiliser le public, notamment autour de Daliyé, zone rocheuse qui constitue l’un des derniers accès libres à la mer.

Enfin, si les rues et les trottoirs de la ville relèvent techniquement du domaine public, ils font également l’objet d’une privatisation croissante. Cela passe par une série de dispositifs de surveillance (installation de caméras par exemple), et par la présence d’employés de sociétés de sécurité ou de voituriers. Leur rôle dans la régulation des pratiques, y compris nocturnes, s’accompagne d’une sorte de « filtrage » des individus indésirables.

—

Comment sont justifiées les transformations de ces modes de régulation des espaces publics ? Dans quelle mesure ces politiques visant la production d’espaces « sûrs » fabriquent-elles de l’exclusion ? Finalement, quel lien peut-on faire entre le post-conflit et la notion d’espace public ?

Ces différents modes de régulation sont principalement justifiés par l’argument sécuritaire. Le contrôle croissant des espaces publics constitue en effet une réponse à diverses formes de menaces, analysées par des chercheurs de l’Université Américaine de Beyrouth (Fawaz, Harb et Gharbieh, 2012). La menace vient d’abord de l’extérieur. Elle est liée aux nombreuses tensions dans la région, et plus particulièrement, aujourd’hui, le conflit en Syrie et les crispations récurrentes avec le voisin israélien. La menace vient aussi de l’intérieur, et renvoie aux affrontements potentiels ou effectifs entre les différents groupes communautaires. La crise économique, l’accroissement des inégalités et l’afflux de réfugiés syriens dans le pays constituent aussi des facteurs de déstabilisation politique, et de précarisation de la population.

Il y a donc davantage une mise en sûreté des espaces publics, qu’une production d’espaces publics sûrs, qui prend différentes formes. Les acteurs de cette mise en sûreté relèvent des pouvoirs publics que sont l’armée et la police, notamment les Forces de Sécurité Intérieures. Elles relèvent aussi du privé, comme les sociétés de sécurité et les sociétés de voituriers qui de fait opèrent un contrôle de la rue, des habitant·e·s, qui s’organisent en comités de quartiers, ou encore des partis politiques qui continuent d’exercer cette prérogative. D’ailleurs, ces différentes catégories se recoupent souvent, en raison de la protection que certains hommes politiques accordent aux sociétés de sécurité ou de voituriers, et en raison de la division de l’espace urbain en divers territoires politico-confessionnels.

Les dispositifs sécuritaires ont pour objectif de marquer les espaces comme étant potentiellement dangereux ou exposés au risque. Les équipements comme les barrages, les barbelés ou les sacs de sables, les individus armés, les véhicules militaires, les lieux où la prise de photographies est interdite, les portiques de sécurité, sont donc invariablement présents dans le champ visuel des habitant·e·s. Les bâtiments publics, les rues, les places, les centres commerciaux, mais aussi les espaces environnant les banques, les hôtels de luxe, et enfin les lieux de résidence des hommes politiques (députés, ministres) sont marqués par une sorte de sémiologie du conflit dont le potentiel exclusif ou dissuasif est important. L’ensemble de ces acteurs remplit de fait un rôle de tri dans les mobilités urbaines, dans les entrées et les sorties. Ce tri s’effectue en défaveur des citadin·e·s les plus vulnérables : travailleur·euse·s migrant·e·s, réfugié·e·s, enfants. Au-delà des opérations de filtrage, la présence dans certains quartiers de vigiles et de voituriers renseigne sur le type de clientèle attendue, et sur les comportements acceptables ou non.

Le lien entre le post-conflit et la notion d’espace public est donc double. La situation post-conflictuelle met les espaces publics à rude épreuve, car la menace permanente d’une « guerre à venir », qui fait du conflit tant une expérience qu’un horizon, est matérialisée, mais aussi entretenue par un ensemble de dispositifs sécuritaires dans l’espace public. D’un autre côté, les modalités de contrôle de ces espaces peuvent être lues comme des réactivations de logiques héritées de la guerre civile, à commencer par la fragmentation du territoire urbain. Il faut attribuer cela à l’ensemble des discontinuités (rues bloquées, barrages) et au marquage de certains quartiers comme étant dangereux, ou susceptibles d’être le théâtre de nouveaux affrontements.

À la matérialisation des divisions politiques (Fawaz, Harb et Gharbieh, 2012) s’ajoutent les modalités de contrôle de l’espace public, dans lesquelles réaffleurent diverses pratiques miliciennes. Le cas des sociétés de voituriers, qui opèrent beaucoup dans les quartiers nocturnes, peut être évoqué. Leur appropriation de l’espace de la rue passe par une présence physique, un marquage (par exemple au moyen de panneaux au nom de la société), et des formes de surveillance. Cet empiètement évoque la marginalisation progressive de l’État libanais – et de ses fonctions régaliennes – pendant la guerre civile. Le mode de recrutement des voituriers est aussi mis en cause : les sociétés sont soupçonnées d’employer d’anciens miliciens (pour les personnes les plus âgées), et s’assurent de la loyauté – envers la hiérarchie de l’entreprise – des individus les plus jeunes. Ces mêmes employés sont d’ailleurs susceptibles de devenir miliciens à leur tour : ils sont perçus par beaucoup de noctambules, notamment en raison de leur profil socio-économique, comme les acteurs futurs d’une guerre à venir. Le cas des voituriers vient rappeler le propre d’une situation de post-conflit est que les héritages de périodes antérieures se mêlent à des dynamiques nouvelles, ici la progression d’un modèle néo-libéral qui, dans sa forme urbaine, se traduit entre autres par un masquage de la marginalité, et une mise sous contrôle des espaces publics.

—

Est-ce que les acteurs publics se saisissent de la question nocturne d’une manière particulière ?

Les activités festives et nocturnes de Beyrouth résultent davantage d’une somme d’initiatives individuelles que d’une véritable stratégie économique ou territoriale. Il s’agit d’un secteur très faiblement règlementé, et peu contrôlé. Par exemple, plus de la moitié des établissements opèrent sans licence ou autorisation d’ouverture. Si mes recherches n’ont fait qu’effleurer la question, on pourrait cependant dire que cette large autonomie laissée à la vie nocturne est volontaire. L’idée serait, de la part des acteurs publics, de « laisser faire » les activités nocturnes, dans l’optique plus large de la reconstruction d’une économie qui repose en grande partie sur le tourisme et les loisirs. Cela n’exclut pas des interventions ponctuelles, notamment les petites opérations d’aménagement dans les quartiers labellisés comme nocturnes (dans la rue Monnot, ou dans le quartier de Gemmayzé par exemple).

Il faut y ajouter les diverses formes de récupérations en termes d’images : une vie nocturne intense et variée fonctionne en effet comme une vitrine positive pour un pays. Dans cette optique, le Ministère du Tourisme diffuse des clips vidéo. Ceux qui ont été tournés dans les années 2000 et jusqu’au début des années 2010 ont fait apparaître la vie nocturne dans son aspect le plus clinquant et mettent en avant la reconstruction de Beyrouth. Le retour d’une vie nocturne intense, variée et en apparence libérée de toute restriction (en termes d’alcool, de tenues vestimentaires par exemple) fonctionne comme la preuve d’un retour à la normale, c’est-à-dire au statut de ville des plaisirs. La diffusion de ces clips dans les avions de la Middle East Airlines témoigne de leur vocation touristique, laquelle est alors orientée vers une clientèle issue des pays du Golfe. Aujourd’hui, les vidéos sont produites par le collectif Live Love Lebanon4 et paraissent environ tous les six mois, sous le slogan « Lebanon as not seen on TV ».

et paraissent environ tous les six mois, sous le slogan « Lebanon as not seen on TV ». Les scènes nocturnes sont plus diversifiées : les terrasses sans prétention et les pubs viennent côtoyer les images des clubs plus spectaculaires. Sur les nouveaux clips, la représentation sexualisée des femmes a laissé place à des noctambules qui rient, discutent, ou mixent. L’expérience proposée par le pays est davantage tournée vers les visites, le sport, les rencontres. Ainsi, le Liban joue la carte de l’écotourisme – en dépit d’une situation écologique préoccupante – du tourisme culturel et d’une offre nocturne toujours aussi intense, mais plus variée, et à taille humaine : c’est la danse, la musique, les rencontres, le plaisir et la simplicité qui semblent au goût du jour.

—

Une partie des pratiques nocturnes se déroulent sur les trottoirs, les terrasses, ou encore dans les rues. Cela a-t-il toujours été le cas à Beyrouth ? Entre régime juridique privé, lieux d’interactions et de mise en scène de soi, quel est plus spécifiquement le rôle des établissements nocturnes dans ce processus de redéfinition des limites de l’espace public ?

À Beyrouth, l’existence de terrasses n’est pas une nouveauté. Dans les années 1960, alors que le quartier de Hamra devient une nouvelle centralité commerciale, culturelle et de loisirs, les cafés-trottoirs se multiplient. Contrairement aux cafés traditionnels du centre-ville, ces cafés-trottoirs empiètent sur l’espace de la rue, encourageant l’interaction entre clients et passants. La terrasse permet « de voir et d’être vu » (Kassir, 2003 : 466) et forme une continuité entre l’espace du dedans et celui du dehors. Il ne s’agissait cependant pas d’une pratique nocturne, contrairement à ce qui est observable aujourd’hui. Certes, le débordement des noctambules autour des établissements est un phénomène courant, mais aujourd’hui, dans certains quartiers, on peut parler d’un véritable investissement des espaces du dehors. Divers facteurs permettent de l’expliquer. Il y a le vote de la loi anti-tabac en 2012 ; son respect est marginal, mais elle a inévitablement conduit à une présence prolongée des noctambules sur les trottoirs. Cette même loi a incité les établissements à s’ouvrir sur la rue, au moyen de grandes fenêtres, de grandes baies vitrées, voire par l’absence de délimitation entre le bar et le trottoir. Il y a aussi la configuration physique des bars qui est à prendre en compte : dans le quartier de Mar Mikhaïl, certains sont exigus, ont peu de chaises et de tables, voire pas du tout. Une poignée d’entre eux se sont spécialisés dans l’offre de boissons peu chères et dites « à emporter », c’est-à-dire à boire dans la rue. Enfin, il faut noter dans les quartiers nocturnes la présence des épiceries, qui ouvrent jusque tard dans la nuit, dans lesquelles il est aussi possible d’acheter de l’alcool et des cigarettes à un prix encore plus accessible. En conséquence, la plupart des noctambules boivent dans la rue, c’est-à-dire dans l’espace public, au sens juridique du terme, qui jusqu’alors, n’était pas destiné à accueillir ce genre de pratiques.

Les noctambules dans les rues de Mar Mikhaïl (Bonte, 2014 et 2017)

—

Le fait que les pratiques nocturnes sortent de leur cadre habituel permet de repenser les liens existants entre la notion d’espace public d’un côté, et les établissements et les pratiques nocturnes de l’autre. En premier lieu, on peut dire que les établissements nocturnes font preuve d’une plus grande ouverture. Ils sont bien sûr, juridiquement privés, mais sont conçus et vécus comme des espaces publics, au sens social du terme : ce qui compte ici, ce n’est pas le type de lieu, mais bien les interactions, les activités et les expressions que ce type de lieu permet. Je pense à une phrase d’un patron de bar qui peut illustrer cela : « moi, j’ouvre des lieux qui se veulent des créations hybrides, entre espace public et espace privé, qui permettent aux gens de se réunir, parce qu’il n’y a pas d’autre endroit où se réunir ». Cette remarque, récurrente de la part des employés comme des noctambules, montre que l’on a affaire à des lieux où des publics divers sont en co-présence et en interaction. Ils s’apparentent à ce que Franck Mermier nomme des « espaces partagés » (2008), c’est-à-dire des lieux où se construisent des relations ou des liens sociaux fondés sur la diversité. Le mélange est à relativiser, mais les bars et les pubs ont bien une fonction palliative dans un contexte de rareté des espaces publics à Beyrouth. Ainsi, l’observation des lieux nocturnes permet d’élargir et en même temps d’affiner notre acception de ce qui est public : l’espace public se définit ici moins par sa matérialité, ou son statut juridique, que par ses pratiques. Il possède une valeur performative au sens où dans ces espaces, les identités peuvent être redéfinies et mises en scène, d’où la théâtralité inhérente à la dimension sociale de l’espace public. À Beyrouth, la vie nocturne est aussi le lieu d’exposition de la cohabitation, l’occasion du « spectacle de la diversité » (Houssay-Holzschuch, 2010), de la mise en scène d’une société imparfaitement pacifiée.

Si le public devient une caractéristique des espaces nocturnes, les pratiques nocturnes, à l’inverse, investissent l’espace public, c’est-à-dire la rue, les trottoirs, les escaliers. Le fait que les pratiques nocturnes sortent de leur cadre habituel a pour effet de modifier ces dernières, et de leur apporter des significations supplémentaires. D’une manière générale, les normes de comportement (tenues vestimentaires, modes d’approche) et de consommation sont plus relâchées. À travers ces empiètements (Bayat, 2013), la limite entre ce qui est public et privé s’atténue considérablement. Parce qu’elles s’effectuent en dehors de l’espace circonscrit mais aussi protecteur du bar, les pratiques nocturnes adviennent au visible. Cette dimension est importante car elle permet d’introduire une autre manière de penser le public et le privé, non plus en termes de catégories juridiques, sociales, mais en termes de reconnaissance. Dans ce cas, ce qui est privé, c’est ce qui ne peut être reconnu pour des raisons de moralité ou de convenance : l’ivresse et la perte du contrôle de soi, l’orientation sexuelle, le fait d’avoir un·e petit·e ami·e. Cette conquête d’un usage ludique des trottoirs et des rues a un autre effet d’entraînement : elle ouvre des interstices, dans lesquels il est possible pour une partie des individus qui n’en ont pas habituellement la possibilité, de s’insérer et de figurer. Cela concerne par exemple les jeunes migrant·e·s, ou les populations LGBTI+.

En somme, penser l’espace public à travers la vie nocturne de Beyrouth implique d’avoir à l’esprit une définition plurielle de ce qui est public. L’acception juridique et spatiale d’abord, qui permet de voir que les pratiques festives peuvent empiéter sur les lieux publics (la rue, le trottoir). On assiste aussi à l’émergence d’espaces publics, au sens social du terme, dans des espaces juridiquement privés. Et d’une certaine manière, c’est même ce caractère juridiquement privé qui permet une plus grande diversité, une plus grande co-présence : car les acteurs de la vie nocturne définissent leurs propres règles d’accès, parfois plus souples que dans certains lieux où les comportements sont extrêmement normés. Il faut enfin prendre en compte l’acception morale de ce qui est public ou privé, qui se pense en termes de visibilités, et qui nous permet de voir que l’empiètement sur les espaces publics entraîne une plus grande publicité des pratiques nocturnes, car cela permet tout simplement d’exister, même temporairement, dans l’espace urbain et donc de négocier un droit à la ville, qui ici est un droit à la ville la nuit.

—

Dans votre thèse, vous montrez que la consommation comme le divertissement sont des formes de politisation. Comment cela se manifeste-il dans les nuits beyrouthines ? S’expriment-elles au sein des mêmes établissements ou, au contraire, cette dimension politique n’est-elle saisissable qu’au sein des marges urbaines, ou s’élaborent souvent pratiques subversives et résistances (Beauchez, Bouillon, Zeneidi, 2017) ? Quelles sont les formes prises par cette politisation des espaces de la vie nocturne ?

Dans la mesure où elle dépasse régulièrement ses prérogatives habituelles (le plaisir, le divertissement, l’exposition de soi), la vie nocturne possède une portée politique. La première forme de cette politisation correspond à une utilisation des établissements comme espaces d’expression d’affiliations ou d’affinités politiques. Elles s’effectuent à gauche du spectre politique, terme qui dans le contexte libanais revêt une acception très large qui inclut les militants encartés dans divers partis de la gauche, mais aussi une nébuleuse sociale composée d’artistes et d’intellectuel·e·s engagé·e·s dans le monde associatif, et/ou se revendiquant comme étant « libéraux·ale·s». En opposition à « conservateur », le mot traduit un progressisme qui se joue sur les questions sociales (droit des minorités ethniques et sexuelles par exemple) et la défense d’une liberté des mœurs que les pratiques nocturnes incarnent particulièrement bien. Cette large compréhension explique l’association récurrente, dans les conversations ou au cours de mes entretiens, entre le fait d’être alternatif et de gauche : les deux termes sous-entendent des valeurs et des opinions proches, bien qu’il n’y ait pas forcément de logique partisane. L’expression de ces diverses formations idéologiques dans le paysage nocturne prend la forme d’un affichage visuel, qui se lit dans les arrangements de décor : par exemple, faire figurer des portraits sur les murs des établissements. Le bar Abou Elie, situé en contrebas de la rue Hamra, est exemplaire en la matière. Cet affichage est aussi celui d’un héritage anti-impérialiste, qui figure par exemple dans le rejet des établissements mainstream perçus comme témoins d’une mondialisation culturelle synonyme d’occidentalisation. Les arrangements de décor se retrouvent dans l’ornementation (calligraphie arabe, tapis accrochés aux murs, exposition de vieux instruments de musique), dans l’usage de l’arabe pour les noms des établissements (cela concerne 6 % des lieux recensés à Beyrouth), ou encore dans le choix des musiques diffusées.

La vocation politique de ces espaces est indissociable de certaines pratiques (la boisson, la danse). Sous les formes de la conversation, parfois du débat d’idées, et via le soutien à différentes causes, les usages festifs et militants se mêlent donc. D’où une deuxième forme de politisation qui exploite ici la capacité des établissements à rassembler, mobiliser et donner de la visibilité. On peut évoquer pour cela l’ensemble des évènements (soirées à thème, concerts) visant à lever des fonds pour soutenir des associations ou des collectifs (y compris ceux mobilisés pour la défense des espaces publics), comme par exemple, lors de la « crise des déchets », à l’été 2015. Divers évènements estivaux très courus (et lucratifs) ont été annulés ; les organisateurs et DJ incitant les jeunes noctambules à se rendre aux manifestations. Le collectif C U NXT SAT avait même affranchi les client·e·s du tarif d’entrée à leur soirée, à condition qu’ils et elles aient effectivement manifesté. Il fallait pour cela présenter une photographie de soi au milieu des rassemblements.

Ces observations montrent bien que dans des contextes où se multiplient les frustrations, les motifs de contestation et les formes d’autorité, les pratiques nocturnes et festives constituent des formes de subversion morale et politique. Cette affirmation repose sur une acception large du terme politique, et s’inscrit dans le sillage des travaux d’Asef Bayat qui montre comment, dans les contextes urbains du Proche et du Moyen-Orient, un certain nombre de pratiques, y compris récréatives, constituent des modes de contestation et des vecteurs de changement. Asef Bayat parle alors de « politiques du fun » (2013). Ces empiètements, qu’il qualifie de discrets (quiet encroachments) sont plutôt bruyants à Beyrouth. On peut reprendre l’exemple de Mar Mikhaïl, où l’espace public urbain est approprié par des pratiques joyeuses et désordonnées, destinées à être vues et entendues. Il ne s’agit pas d’une politique « en actes » ou « de l’action » mais d’une politique de la présence et des pratiques, voire même du désengagement, du nonmovement, pour reprendre les termes de Bayat. Dans ces lieux s’exprime en effet un rejet « du politique », qui regroupe dans les discours et de manière désordonnée, les institutions, les hommes d’état, les partis, ainsi que leurs modes de dysfonctionnement impliquant la corruption, l’inefficacité des services publics, et, d’une manière plus générale la conflictualité à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du pays. Les « politiques du fun » qui consistent en la consommation d’alcool, l’interaction, la drague, l’ivresse éventuelle, les effusions d’affection caractéristiques des retrouvailles, n’ont rien de « spectaculaire » ou de « sauvage », et n’impliquent pas nécessairement d’opposition frontale à une quelconque autorité. Mais elles permettent de s’affranchir de certaines hégémonies ou frustrations du quotidien, allant de la dimension exclusive ou trop normée de certains lieux nocturnes, à l’instabilité politique et géopolitique, en passant par la restriction des libertés individuelles. L’articulation du politique – qu’il faut envisager en dehors des cadres institutionnels – et du festif admet donc diverses modalités. Elle peut concerner les bars de taille réduite comme les grands clubs : elle n’est donc pas marginale, et n’a pas a priori de géographie spécifique, à l’exception de la surreprésentation d’établissements « de gauche », dans le quartier de Hamra, certains d’entre eux se posant en héritiers du Hamra des années 1960-1970, lorsque certains cafés comme le Modca, le Horseshoe, le Wimpy étaient les réceptacles intellectuels de la gauche.

Penser l’espace public à travers la vie nocturne de Beyrouth implique d’avoir à l’esprit une acception plurielle de la notion. Son association à des lieux ouverts, accessibles et appartenant juridiquement au domaine public permet de constater que les pratiques festives permettent une réappropriation de ces espaces (la rue, le trottoir) via une série d’empiètements. À l’inverse, le caractère juridiquement privé des établissements nocturnes permet aux acteurs de définir leurs propres règles d’accès et rendre ces lieux plus ouverts que certains espaces urbains aménagés. La dimension politique s’ajoute à cette acception sociale : les espaces festifs et nocturnes font aussi l’objet d’un usage militant. Enfin, les liens entre espaces publics et espaces nocturnes revêtent une dimension morale, qui se pense en termes de visibilités. L’empiètement sur les espaces publics du dehors permet en effet une plus grande publicité des pratiques, y compris transgressives, permettant à certaines populations marginalisées d’exister temporairement dans la ville.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN SEPTEMBRE 2019 ET MIS À JOUR EN NOVEMBRE 2019.

Couverture : Beyrouth, quartier de Mar Mikhaïl : des noctambules investissent l’espace public de la rue (Bonte, 2013).

—

Bibliographie

Bayat A., 2013, Life as politics: how ordinary people change the Middle East, Stanford, Stanford University Press, 374 p.

Beauchez J., Bouillon F. et Zeneidi, D., 2017, « Zone : l’espace d’une vie en marge », Espaces et sociétés, (4), 7-18. En ligne.

Blondel C., 2016, Aménager les frontières des périphéries européennes. La frontière Serbie/Croatie à l’épreuve des injonctions à la coopération et à la réconciliation, Thèse de doctorat, Université François Rabelais – Tours, 626 p.

Cresswell T., 1996, In place/Out of place: geography, ideology and transgression, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 201 p.

Fawaz M., Harb M. et Gharbieh A., 2012, « Living Beirut’s Security Zones: An Investigation of the Modalities and Practice of Urban Security », City & Society, n°24 (2), 173–95.

Houssay-Holzschuch M., 2010, Crossing boundaries : tome 3 : Vivre ensemble dans l’Afrique du Sud post-apartheid, Dossier d’habilitation à diriger des recherches, Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 270 p.

Kassir S., 2003, Histoire de Beyrouth, Paris, Fayard, 732 p.

Koselleck R., 1990, Le futur passé: contribution à la sémantique des temps historiques, Paris : Éd. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 334 p.

Mermier F., 2008, Liban : espaces partagés et pratiques de rencontre, Beyrouth : Les cahiers de l’IFPO, 182 p.

Rabanes C., 2014, « L’enlèvement : une arme centrale de la guerre du Liban (1975-1990) » Émulations, n°12, en ligne.

Rufat S., 2008, Transition post-socialiste et vulnérabilité urbaine à Bucarest, Thèse de doctorat, ENS de Lyon, 354 p.

Traboulsi F., 2014, « Social Classes and Political Power in Lebanon », [Rapport en ligne] Heinrich Böll Stiftung Middle East, 134 p.

Verdeil E., Faour G. et Velut S. (dir.), 2007, Atlas du Liban : territoires et société, Beyrouth, IFPO/CNRS Liban, 207 p.

Verdeil E., Faour G. et Hamzé M. (dir.), 2016, Atlas Du Liban. Les Nouveaux Défis, Beyrouth, IFPO/CNRS Liban, 111 p.

—

—

Pour citer cet entretien : Bonte M., 2020, « Entretien : Espaces publics, espaces ouverts ? Pratiques festives, régulations et normativité dans un Beyrouth post-conflit », Urbanités, Villes méditerranéennes : regards sur les espaces ouverts métropolitains, janvier 2020, en ligne.

—

- Durant la guerre civile, la vie nocturne n’a pas disparu de Beyrouth mais s’est réduite à une poignée d’établissements ouverts par intermittence, surtout à l’ouest de la ligne de démarcation. [↩]

- Ce que Traboulsi nomme l’oligarchie regroupe entre 9 000 et 10 000 individus se partageant 48 % des richesses du pays. Cette concentration repose sur un système de monopole ou d’oligopole dans la plupart des secteurs d’activité : la banque, la pharmacie, l’énergie, par exemple. Par ailleurs, il existe une grande porosité entre l’élite économique et la classe politique. À titre d’exemple, l’auteur explique que de nombreux ministres ou députés sont à la tête ou partenaires dans les banques les plus puissantes. L’existence de cette oligarchie symbolise les inégalités criantes de répartition des richesses, que la classe moyenne ne contrebalance pas. Cette classe moyenne est par définition hétérogène (ses revenus variant entre 1 500 et 10 000 USD mensuels), mais représente la classe consumériste par excellence. Pour lire l’étude complète : https://lb.boell.org/sites/default/files/fawaz_english_draft.pdf [↩]

- La plupart des quartiers nocturnes ont une durée de vie limitée à Beyrouth : le cluster de bars conçu par la société Venture (à qui Solidere a concédé la gestion d’une portion de la rue) et baptisé « Uruguay Street » est aujourd’hui en désuétude. [↩]

- Cette émanation du Ministère est inspirée des initiatives du collectif « Live Love Beirut » et présente le Liban comme un pays à « vivre » et « aimer », plutôt qu’à consommer : l’expérience du plaisir demeure mais change de registre [↩]