#1 / L’envers du monde social

Valentin Chémery

–

–

–

Compte rendu d’ouvrage : Kalifa Dominique, 2013, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 394 p.

Les bas-fonds. Si une urbanité souterraine devait s’incarner plus qu’une autre dans les cartes mentales que forgent nos esprits ce serait peut-être celle-là : une image, une figuration de « l’en bas » associant à la fois des lieux nombreux et divers, et des caractéristiques morales, des déviances, des crimes, des misères de toutes sortes. Ce sont ces figurations que l’ouvrage de Dominique Kalifa, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, entend à la fois décrire et comprendre par une immersion dans leurs réalités matérielles et par une déconstruction fine des récits qui les forgent. Si l’expression est en elle-même entendue de tous, elle n’a que très rarement été définie par ceux qui l’employaient, accentuant le flou artistique dans lequel elle évolue et qui semble servir l’objet-même qu’elle désigne. Les bas-fonds ont toujours été considérés par les historiens comme un décor ombreux sur lequel venait se développer la trame de leurs récits ; ce décor devient ici lui-même objet d’histoire, et c’est à sa construction, à ses significations et aux fascinations qu’il exerce sur les imaginaires que ce livre s’intéresse. Le mot porte avec lui cette image de profondeur et de danger que lui confère son sens premier, celui issu des cartes marines, désignant ces espaces sous-marins où les navires peuvent aisément s’échouer. C’est au XIXe siècle, de manière presque simultanée dans différents pays d’Europe, qu’il acquiert sa dimension sociale, sans perdre pour autant de son acception spatiale. « Une classe d’hommes vils et méprisables » écrit Littré en 1863, « une classe d’hommes dégradés par le vice et la misère » précise Larousse trois années plus tard. Ce glissement du spatial au social qui s’opère tout au long d’un siècle au cours duquel les sociétés occidentales n’ont de cesse de vouloir penser et nommer leurs marges (peut-être pour mieux se définir elles-mêmes), ajoute donc à la dimension du lieu des caractéristiques morales, entrelaçant en particulier trois traits principaux qui se retrouvent (selon différents dosages et agencés par différentes dynamiques) dans toutes les descriptions des bas-fonds que les auteurs vont s’attacher à écrire : la misère, le vice et le crime.

Les bas-fonds. Si une urbanité souterraine devait s’incarner plus qu’une autre dans les cartes mentales que forgent nos esprits ce serait peut-être celle-là : une image, une figuration de « l’en bas » associant à la fois des lieux nombreux et divers, et des caractéristiques morales, des déviances, des crimes, des misères de toutes sortes. Ce sont ces figurations que l’ouvrage de Dominique Kalifa, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, entend à la fois décrire et comprendre par une immersion dans leurs réalités matérielles et par une déconstruction fine des récits qui les forgent. Si l’expression est en elle-même entendue de tous, elle n’a que très rarement été définie par ceux qui l’employaient, accentuant le flou artistique dans lequel elle évolue et qui semble servir l’objet-même qu’elle désigne. Les bas-fonds ont toujours été considérés par les historiens comme un décor ombreux sur lequel venait se développer la trame de leurs récits ; ce décor devient ici lui-même objet d’histoire, et c’est à sa construction, à ses significations et aux fascinations qu’il exerce sur les imaginaires que ce livre s’intéresse. Le mot porte avec lui cette image de profondeur et de danger que lui confère son sens premier, celui issu des cartes marines, désignant ces espaces sous-marins où les navires peuvent aisément s’échouer. C’est au XIXe siècle, de manière presque simultanée dans différents pays d’Europe, qu’il acquiert sa dimension sociale, sans perdre pour autant de son acception spatiale. « Une classe d’hommes vils et méprisables » écrit Littré en 1863, « une classe d’hommes dégradés par le vice et la misère » précise Larousse trois années plus tard. Ce glissement du spatial au social qui s’opère tout au long d’un siècle au cours duquel les sociétés occidentales n’ont de cesse de vouloir penser et nommer leurs marges (peut-être pour mieux se définir elles-mêmes), ajoute donc à la dimension du lieu des caractéristiques morales, entrelaçant en particulier trois traits principaux qui se retrouvent (selon différents dosages et agencés par différentes dynamiques) dans toutes les descriptions des bas-fonds que les auteurs vont s’attacher à écrire : la misère, le vice et le crime.

Si le XIXe siècle voit s’assembler ce puzzle social que constituent les bas-fonds, lui conférant une cohérence et une identité propre, les éléments épars qui le constituent lui préexistent. De la cour des Miracles, de l’apparition du « mauvais pauvre » au XIIIe siècle (celui qui par exemple ne travaille pas), aux bandes de gueux qui parcourent l’Europe au tournant des XVe et XVIe siècles, les lieux communs de la déchéance sociale et les figures qui lui sont liées s’inscrivent déjà dans les modes de pensée, les systèmes de représentations du passé. Car ces bas-fonds relèvent en effet d’une « représentation », et c’est là l’une des thèses de l’auteur. Loin de nier les réalités qui les constituent (la pauvreté, le crime, la prostitution), l’auteur souligne l’écart entre ces réalités et les figurations qui leur sont liées. En cela, ces bas-fonds relèvent « d’une construction culturelle, née à la croisée de la littérature, de la philanthropie, du désir de réforme et de moralisation porté par les élites, mais aussi d’une soif d’évasion et d’exotisme social, avide d’exploiter le potentiel d’émotions sensationnelles dont, aujourd’hui comme hier, ces milieux sont porteurs »1. C’est pourquoi l’auteur ne va pas chercher dans ces récits les réalités qui pourtant y affleurent, les expériences du crime et de la pauvreté qui y foisonnent, mais bien plutôt, par un déplacement du regard, les désirs, les fantasmes, les peurs, de ceux qui s’y sont intéressés. La description de cet « envers du monde social » que l’auteur s’attache à déconstruire, révèle bien plus l’image en négatif du regard porté par les élites sur les dessous, les revers, les marges du monde qu’elles habitent et occupent. Le sous-titre de l’ouvrage de Dominique Kalifa affiche clairement ce projet, en s’attachant à écrire l’histoire d’un imaginaire entendu ici « comme un système cohérent, dynamique, de représentations du monde social, une sorte de répertoire des figures et des identités collectives dont se dote chaque société à des moments donnés de son histoire»2 et qui semble fonctionner en s’incarnant de manière dynamique dans des récits, en corrélant ces figures les unes entre elles, en les organisant en fictions latentes3.

Trois temps organisent cette plongée dans l’imaginaire des bas-fonds. Le premier s’attache à explorer cet imaginaire, décrivant ses motifs, les lieux, les décors, les acteurs qu’il fait interagir. Le second entend décrypter les intrigues qui donnent à cet imaginaire tout son sens, les scénarios d’exploration des bas-fonds qui organisent leur mise en récit. Enfin, le troisième et dernier temps de la réflexion proposée par l’auteur s’attache à interroger l’effacement progressif de cet imaginaire, sa recomposition et l’épuisement de certains de ses motifs.

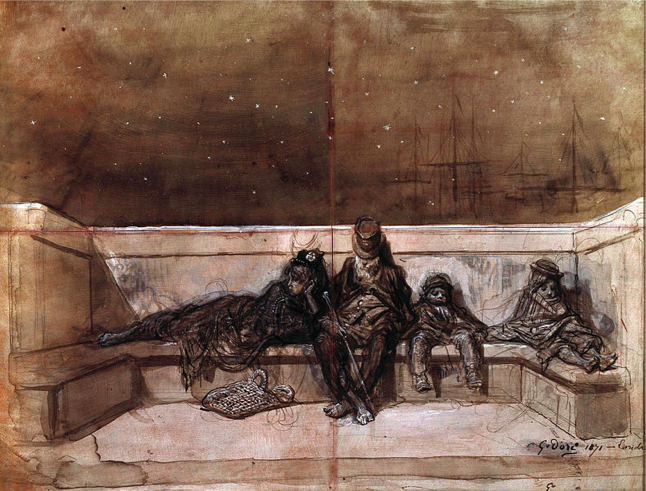

Gustave Doré, A Couple and Two Children Sleeping on a London Bridge, 1871

Lieux, motifs, figures : les dessous de la ville

La première partie de l’ouvrage se propose donc de décrire ces bas-fonds, de plonger dans « l’antre de l’horreur », dans ce « monde sous un monde » évoqué par les frères Goncourt dans la préface de Germinie Lacerteux.

Les bas-fonds plantent leur décor dans un cadre urbain. C’est là, au cœur de la grande ville, que les lieux qui les composent se situent. Les images de cette ville sont alors celles de la ville médiévale, labyrinthique, tortueuse et tourmentée par des tensions sociales multiples. C’est à Paris dans les années 1840 que l’expression surgit, une ville qui voit émerger dans les mêmes années un genre littéraire nouveau qui sera amené à toucher toutes les villes du monde : celui des « mystères urbains»4. Si Paris voit émerger cet imaginaire, celui-ci semble se répandre, s’incarner peu à peu dans toutes les villes françaises, mais aussi européennes. En cela, la grouillante Londres n’a rien à envier à Paris : elle a ses slums (taudis), ses dens (clapiers), ses rookeries (logements insalubres) qui constitueront le terreau fertile de son underworld jusqu’à ce que dans les années 1880, elle soit même baptisée whoreshop of the world (le bordel du monde). Les villes européennes découvrent alors leurs bas-fonds, comme un envers de leur croissance démographique et économique. Loin de se limiter au seul vieux continent, ces espaces marqués du sceau de la pauvreté, du vice et du crime s’exportent avec l’expansion coloniale : les grandes villes impériales, les grands ports de commerce s’intègrent eux-aussi dans ce phénomène, tout comme les villes américaines, qui dans les années 1850 ont d’ailleurs presque toutes un « mystère » sur le modèle forgé par Eugène Sue.

Les bas-fonds, s’ils sont avant tout dans la ville, n’occupent pas tout son espace. Ils occupent principalement ses marges, des zones sombres et sordides reléguées par la croissance urbaine. Tous, ou quasiment, sont marqués par la verticalité souterraine : ce sont des espaces d’en dessous, des espaces en contrebas de la vie urbaine, des souterrains, des marécages, « le fond du fond » comme l’écrit Albert Londres pour décrire le quartier de La Boca à Buenos Aires en 19275. Face à ces lieux interlopes, un autre type de bas-fonds semble se dessiner : des bas-fonds officiels, produits par l’autorité pour entasser les marginaux que sont les prisons, les bagnes, les hospices et autres workhouses. La réalité topographique de ces lieux révèle aussi une symbolique, celle de la descente aux Enfers, celle de l’obscurité, de la saleté, constituant un univers inversé, un contre modèle à la ville moderne (haussmannienne par exemple), un antimonde. L’eau stagnante, la saleté, la crasse, l’absence de lumière les caractérisent. Ce bas monde est aussi celui du « bas corporel » au sens que lui a donné Mikhaïl Bakhtine. La saleté s’y impose comme un motif omniprésent. Les odeurs qu’il exhale sont putrides, évoquant à la fois la crasse, les excréments et le vice charnel. Cet univers est peuplé de figures inquiétantes, de pauvres, de vagabonds, de gueux, de mendiants mais aussi de voleurs, de prostituées, de prisonniers, de détenus, d’enfermés de toutes sortes. Ces marges spatiales sont donc aussi et avant tout des marges sociales que la société reconstruit en permanence par le regard qu’elle pose sur elles. Ainsi les imagine-t-elle comme des contre-sociétés puissantes, organisées, structurées par une hiérarchie propre, « une petite nation au sein de la grande » écrit Tocqueville en 18436 et dont la langue, l’argot, représente tout à la fois selon Victor Hugo « la nation et l’idiome », le cri de ralliement de ces « classes dangereuses»7 que la société scrute, fantasme et reconstruit.

Le Petit Journal, 20 octobre 1907

« Scénographies de l’envers social »

La deuxième partie de l’ouvrage se propose d’aborder les « scénographies » de cet envers social que constituent les bas-fonds, les scénarios qui structurent sa description, organisent sa mise en fiction et construisent sa cohérence. Dominique Kalifa en recense quatre types, qui sans épuiser forcément l’ampleur des discours produits sur ces espaces, constituent un éclairage saisissant de leur mise en récit.

Le premier trouve son origine dans un habitus policier, dans un mode d’appréhension du monde social basé sur un souci de contrôle et s’incarne dans l’image de la liste, de l’inventaire, de la taxinomie. Michel Foucault avait déjà montré le pouvoir des classifications dans la mise en ordre du monde8 ; « l’empire des listes » constitue ici le scénario le plus prolixe de révélation de ses désordres. Cet habitus policier qui consiste à construire des catégories, à assigner à des individus une identité collective, à les regrouper, les distinguer, les étiqueter pour mieux pouvoir les appréhender, trouve avec l’entrée dans la modernité policière un nouveau souffle. Vidocq, dont les Mémoires constituent un texte fondateur de cette modernité écrit d’ailleurs à ce propos en 1828 : « Je présenterai les traits originaux de plusieurs classes de la société qui se dérobent encore à la civilisation, je reproduirai avec fidélité la physionomie de ces castes de parias. »9 Au XIXe siècle, les listes s’étoffent, se précisent, se rationalisent, influencées pour beaucoup par le modèle naturaliste pour organiser les catégories qu’elles instituent. Listes de mendiants, listes de voleurs, de déviants, de prisonniers … toutes les figures des bas-fonds semblent passer sous le regard des observateurs sociaux. Car si le réflexe taxinomique est coutumier des professions judiciaires, il tend à influencer de plus en plus les pratiques philanthropiques, faisant de lui un élément de compréhension (mais surtout de distinction) nécessaire à la bonne attribution des aides accordées à telle ou telle catégorie, à tel ou tel individu, dans une société qui tend à criminaliser la pauvreté.

Le deuxième scénario trouve lui aussi son origine dans une pratique ancestrale, et s’incarne dans la figure du « prince déguisé », celle d’un individu masqué s’enfonçant dans les profondeurs de la société pour y rendre justice. La figure du prince Haroun-al-Rachid, calife des Mille et Une Nuits, déguisé en marchand qui, à la nuit tombée, parcourt Bagdad pour s’y faire le témoin des crimes, des misères et rendre le matin venu son jugement sur les actes qu’il a observés semble ici agir comme modèle. Cette figure se retrouve d’ailleurs dans le personnage du prince Rodolphe dans les Mystères de Paris et semble envahir au XIXe siècle les pratiques d’immersion dans les bas-fonds. Là encore, les policiers (sur le modèle antérieur d’un Restif de la Bretonne, indicateur « démasqué » des Nuits de Paris) ou les philanthropes s’emparent d’un masque pour espionner les nuits urbaines, ou tout au moins s’y insérer pour y observer au mieux les réalités qui s’y dessinent. Une autre figure, celle du journaliste undercover peut être rattachée à ce modèle, celle d’un James Greenwood par exemple qui, en 1866, publie dans Pall Mall « Une nuit dans un asile de pauvres », relatant son expérience dans l’asile de Lambeth à Londres, où il s’est fait admettre sous le nom de Josua Mason pour y passer la nuit. L’article fait scandale, et Greenwood n’épargne au lecteur aucun détail scabreux, révélant au grand jour, une réalité sociale que l’Angleterre victorienne n’aurait selon lui pas pu deviner sans l’artifice du déguisement. Cette pratique anglo-saxonne, devient un genre, le stunt, le « coup de force », destiné à provoquer l’événement, à forcer le scoop par le goût du scandale, mais surtout, selon ses défenseurs, à révéler des réalités inaccessibles car cachées, à débusquer le réel, le tirer des profondeurs de la ville jusque sous le regard de la société.

À ce scénario solitaire d’immersion dans les dessous de la ville répond une pratique collective, celle de la « tournée des grands ducs ». Elle consiste à plonger en groupe, sous la houlette d’un guide, dans les lieux mal famés de la ville moderne. Ce tourisme des bas-fonds, né à Londres sous le nom de fashionable slumming, se diffuse rapidement dans de nombreuses capitales occidentales. Plus qu’à une exploration sociale, la pratique s’apparente à une quête d’émotions, à l’expression d’un exotisme, d’un dépaysement dans lequel sont espérés, entremêlés, les frissons du danger et ceux de l’érotisme. Chaque cité trace alors les parcours de ces explorations, les lieux, les ombres, qui à minuit passée, accueilleront des touristes plus ou moins fortunés, et leur offriront le spectacle qu’ils recherchent. De ruelles sombres en cabarets, de taudis en bouges, entre deux danses apaches, se dessinent alors des descentes éphémères et encadrées dans les profondeurs des bas-fonds.

Le dernier scénario identifié par l’auteur relève d’une démarche poétique. Il ne s’agit plus ici d’expliquer une réalité sociale, de tenter de la décrire fidèlement, mais plutôt de mobiliser les significations qu’elle déploie dans une approche créatrice. Le romantisme noir se fait au début du XIXe siècle le premier chantre de bas-fonds désespérant, relayé peu après par le réalisme poétique dont on connaît les décors tragiques. Une nouvelle image vient alors s’accoler à celles déjà évoquées, celle de la bohème, d’une autre caste de nomades, de déshérités récusant les codes de la vie bourgeoise pour jouer ici non plus sur le registre du crime mais plutôt sur celui de « la vie d’artiste ». Nombreux sont alors les artistes qui se plaisent à plonger dans « les cercles inextricables de l’enfer parisien »10, à sillonner la ville en noctambules pour y trouver une autre réalité. Ils ouvrent alors les portes d’un nouveau monde social, puisant dans la force évocatrice de la marge une énergie libératrice leur permettant de se dégager des codes aussi bien littéraires que sociaux. S’y déploient entremêlés « la nostalgie, le populisme, une fascination certaine pour la transgression et la certitude, bien qu’implicitement formulée, qu’une forme de réalité autrement inaccessible gît au cœur de ces représentations. »11

Gustave Doré, Wentworth Street Whitechapel, 1872

L’effacement d’un imaginaire

Constructions historiques, les imaginaires sociaux sont inscrits dans un temps donné. Ils ont leur propre temporalité qui ne saurait certes être scandée par la précision de dates ou la rapidité du régime de l’événement. Leur diachronie s’inscrit bien plus dans le temps long des sensibilités collectives. Mais les imaginaires sociaux connaissent eux aussi un temps d’apparition et un temps d’effacement progressif, que la dernière partie de l’ouvrage entend aborder.

Deux éléments majeurs viennent en effet perturber le regard porté sur les bas-fonds au milieu du XXe siècle. Le premier relève d’un déplacement progressif du regard sur la misère, d’une décriminalisation du pauvre opérée à partir de la fin du XIXe siècle dans de grandes enquêtes sociales. Celle de Charles Booth, Life and Labour of the People of London (parue en 1886), révèle que près de 30% de la population de Londres est touchée par la pauvreté et que les vices qui lui sont associés (l’alcoolisme, la paresse, les transgressions) relèvent plus d’un symptôme que d’une cause de celle-ci. L’apparition résiduelle du chômage, et son objectivation comme fait économique et social, plus encore son inscription de plus en plus prégnante dans les jeux de la production au début du XXe siècle suscite aussi une redéfinition du non travail et de l’absence de revenus qui en découle. Face à ces mutations du regard porté sur la pauvreté, de nouveaux modes d’assistance surgissent. La philanthropie traditionnelle (dont on a vu l’intérêt qu’elle portait aux bas-fonds) se marginalise face à l’apparition d’un nouvel acteur dans la prise en charge de la pauvreté. L’émergence d’un État social, régulateur, d’un État providence qui tend à faire de l’assistance un droit, participe à la marginalisation de la figure du « mauvais pauvre », paresseux et criminel, qui hantait les bas-fonds du XIXe siècle. On peut enfin noter que la mise en place de politiques d’assainissement des villes et de destruction des quartiers les plus insalubres participe elle aussi à la disparition (matérielle cette fois) d’un support clef de cet imaginaire. C’est ainsi qu’à New-York, dans les années 1920, sont détruits les symboles de l’underworld que constitue par exemple le célèbre Gotham Court construit dans les années 1850 à Cherry Street dans le quartier de Five Points, emporté avec 40 000 autres taudis.

Une autre mutation est à l’origine de « l’affaissement » de l’imaginaire des bas-fonds, celle qui touche au regard porté cette fois sur le monde criminel. Les premiers travaux d’anthropologie criminelle, ceux par exemple de Benedict Morel, de Paul Broca ou de Cesare Lombroso, ont contribué à dissocier à la fin du XIXe siècle les liens entre misère et criminalité, instituant de nouvelles figures, comme celle du criminel-né, ou réveillant les imaginaires de la monstruosité criminelle. Mais c’est peut être surtout une mutation interne au monde du crime qui met en lumière cette dissociation. L’invention du « milieu » au lendemain de la Première Guerre mondiale, traduit un mouvement d’élévation sociale de la société criminelle, sa sortie des profondeurs pour gagner un espace moins marqué par le sceau de la pauvreté. L’essor du trafic de stupéfiant (opium et cocaïne en particulier), de la prostitution internationale, ou encore aux États-Unis les années de la prohibition, ont contribué à enrichir substantiellement les criminels. Ainsi les malfaiteurs se parent-ils de nouveaux habits, « vêtus avec une fausse élégance, porteurs de chaussettes de soie, de chaussures vernies à l’élastique et les doigts alourdis par d’énormes chevalières en or»12. Enrichi, « sapé comme un milord », le criminel s’extrait peu à peu de l’image du misérable, et semble rompre avec la symbolique de la lie sociale attachée aux bas-fonds. Il apparaît plus policé, plus fréquentable, entretient des liens avec le monde politique, trinque avec les élites de la société. La force de ce nouvel imaginaire tient aussi dans sa diffusion rapide, à partir d’images forgées outre-Atlantique via des fascicules, des romans et bientôt le cinéma parlant. Les nouvelles figurations du criminel, celles des bandits de Chicago dont le film de Joseph von Sternberg, Les Nuits de Chicago (diffusé à Paris en 1927), met en scène les combats sanglants, ou encore celle d’un Al Capone, tranchent certes avec l’imaginaire des bas-fonds, mais traduisent aussi un déplacement des centres de diffusion et d’élaboration de ces figures, du vieux continent européen vers les États-Unis d’Amérique.

Les mutations des représentations du crime et de la pauvreté que l’on peut observer au début du XXe siècle participent donc à affaiblir l’imaginaire des bas-fonds qui s’était noué au siècle précédent. Mais la force d’évocation et de fascination de cet imaginaire ne saurait pour autant avoir totalement disparu. Certains de ses motifs, certaines de ses figures continuent toujours de hanter les représentations sociales contemporaines, de fasciner, d’évoquer, d’émouvoir. L’image du « mauvais » ou du « faux » pauvre ne cesse d’habiter encore au XXe siècle bien des articles journalistiques et bien des discours politiques, suscitant tout autant de méfiance qu’elle ne l’avait fait au siècle précédent. L’imaginaire des bas-fonds se recompose aussi autour de nouvelles figures, via de nouveaux media. Le succès des comics américains, de Detective Comics ou de Marvel, qui plongent dans les années 193013 leurs Batman, Spiderman et autres justiciers masqués dans les bas-fonds de métropoles ravagées par le crime et la pauvreté (pensons à Gotham City en tout premier lieu), entretiennent la persistance des motifs liés aux bas-fonds mais dans des univers parallèles, extra-sociaux, dans des dystopies où le souci de penser une réalité sociale semble s’être relâché sans pour autant perdre la dimension morale attachée à la description de ces antimondes.

La plongée que propose Dominique Kalifa dans l’univers des bas-fonds est à la fois passionnante, intrigante et subtile. La déconstruction qu’il propose des discours portés sur les marges de sociétés occidentales alors en pleines mutations (économiques, politiques ou encore morales) permet d’y lire les angoisses, les peurs, les fantasmes des élites sur ces lieux et ceux qu’elle y relègue. Là, dans les dessous de la ville, vivent ceux dont elle ne veut pas. La société les y enterre, les pousse vers ses marges, excluant non pour ignorer ou refuser de voir mais plutôt pour scruter à distance leurs mœurs, leurs vices et leurs usages ; pour s’offrir un frisson, se rassurer ensuite, justifier en tout cas la cohérence et la supériorité du modèle qu’elle entend proposer, en décrivant à foison tout ce qu’elle rejette. Dominique Kalifa parvient à décentrer le regard porté sur les bas-fonds, à tenter de comprendre et de faire comprendre les ressorts qui organisent leur mise en récit pour les éclairer sous un autre jour, sans nier pour autant les réalités tragiques (matérielles cette fois), la vie dure, les conditions d’existence terribles qui sévissent dans ces espaces. Un des enjeux majeurs de ce livre est probablement de questionner la valeur et le rôle des imaginaires sociaux. En déliant les trames qu’ils tissent entre les représentations qu’ils mobilisent, l’auteur montre à quel point ces imaginaires semblent instituer une réalité bien plus qu’ils ne la décrivent. Par sa dimension globale, l’ouvrage propose un panorama ambitieux mais nécessaire, tant les questions qu’il aborde ont trouvé au XIXe siècle un écho mondial, se faisant peut-être l’un des premiers exemples de mondialisation culturelle.

Valentin Chémery

Valentin Chémery est doctorant contractuel en histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rattaché au Centre de recherches en histoire du XIXe siècle. Il travaille sur les questions de police et de maintien de l’ordre en contexte colonial, plus particulièrement en Algérie au XIXe siècle.

Bibliographie

Corbin A., 1998, Le miasme et la jonquille, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 336 p. (1ère édition 1982).

Delattre S., 2000, Les douze heures noires, La nuit à Paris au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 864 p.

Deluermoz Q., 2008, Chroniques du Paris apache (1902-1905), Paris, Mercure de France, 252 p.

Kalifa D., 2002, Crime et culture au XIXe siècle, Paris, Perrin, 331 p.

Koven S., 2006, Slumming : Sexual and Politics in Victorian London, Princeton, Princeton University Press, 424 p.

- Dominique Kalifa, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, coll. « L’univers historique », 2013, p. 17. [↩]

- Dominique Kalifa, op. cit., p. 20. L’auteur fait ici référence aux travaux de Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984. [↩]

- L’auteur fait intervenir ici deux références : Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975 et Pierre Popovic, Imaginaire social et folie littéraire. Le Second Empire de Paulin Gagne, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2008. [↩]

- Eugène Sue, Les mystères de Paris (1842), Paris, Pauvert, 1963. [↩]

- Albert Londres, Le chemin de Buenos Aires (la traite des Blanches), Paris, Albin Michel, 1927, p. 180. [↩]

- Alexis de Tocqueville, « Rapport fait au nom de la Commission chargée d’examiner le projet de loi sur les prisons », in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1984, t. IV, vol. 2, p. 135. [↩]

- L’expression apparaît sous la plume d’Honoré Antoine Frégier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures, Paris, Baillère, 1840. [↩]

- Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966. [↩]

- Cité par Dominique Kalifa, op. cit, p. 148. [↩]

- Gérard de Nerval, Nuits d’Octobre (1852), Œuvres, Paris, Gallimard, 1993, t. III, p. 321. [↩]

- Dominique Kalifa, op. cit., p. 241. [↩]

- Marcel Petit, « Où se cachent les malfaiteurs ? », Détective, 28 février 1929. [↩]

- Mais dont les reprises cinématographiques leurs assurent une pérennité jusqu’à nos jours. [↩]