#8 / Habiter le temporaire et la contrainte : le Centre d’Accueil Provisoire de la Jungle de Calais

Claraluz Keiser et Lili Lainé

–

–L’article de C. Keiser et L. Lainé au format .pdf

Depuis 1999, face à Douvres en Angleterre, l’histoire se répète inlassablement. Avec une courbe démographique en dents de scie, les migrant.e.s échouent dans le Calaisis. Mais si l’histoire bégaie, les chiffres témoignent depuis 2014 d’une nouvelle ère de migration de masse1 , se traduisant notamment par l’ouverture en 2015 du centre Jules Ferry, un centre d’accueil de jour pour les migrant.e.s. En août de cette même année, alors que près de 3 500 migrant.e.s étaient installés autour de ce centre, les pouvoirs publics annonçaient la mise en place d’un dispositif d’hébergement de nuit : « Notre objectif est sécuritaire et que plus aucun migrant ne doit dormir sur la lande, qui n’est ni un lieu d’hébergement, ni un projet de vie. On est dans un dispositif de mise à l’abri provisoire ». Voilà ce que déclarait la préfète du Pas-de-Calais quatre mois plus tard, lors de l’ouverture du camp de conteneurs pouvant accueillir 1 500 migrant.e.s au cœur de la « New Jungle ». Ce dispositif est appelé Centre d’Accueil Provisoire (CAP) où, comme son nom l’indique, tout semble avoir été pensé pour que les séjours y soient éphémères.

La Jungle de Calais était duale. Au milieu, se trouvait le CAP uniforme, organisé et surveillé tandis que s’éparpillaient, autour de lui, une multitude d’abris de fortune de tailles, de couleurs et de compositions différentes. Démantelée à la fin du mois d’octobre 2016, seuls subsistent aujourd’hui sur la lande les conteneurs vides du CAP. Ce dernier reste néanmoins un objet géographique captivant à appréhender. Cet espace constitue en effet un nouvel outil, parmi les dispositifs d’accueil déjà existants2 pour la gestion spatiale d’une marginalité sociale. L’organisation et les contraintes spatiales de ce dispositif nous ont en effet poussées à s’intéresser, à une échelle micro, au fonctionnement de cet espace de « mise à la marge » des migrant.e.s à travers leurs modes d’habiter et leurs pratiques des lieux. Comment les migrant.e.s habitent-ils l’espace contraint que constitue le camp des conteneurs ? Et comment leurs pratiques participent à la production de ce lieu de l’indignité urbaine ? Cette notion d’« espaces contraints » désigne des lieux définis institutionnellement pour être affectés « de manière provisoire à des fonctions d’accueil et de résidence de populations définies comme indésirables et inutiles » (Bernardot, 2005). Dans ce cadre, nous interrogeons l’habiter, entendu comme la manière dont les individus pratiquent, investissent et se représentent les lieux, dans le CAP, un espace sous surveillance, conçu pour le provisoire et dont les occupants sont privés de subsistances autonomes.

Cet article a été écrit durant l’été 2016 alors que la « New Jungle » continuait de polariser les flux de migrant.e.s. Nous avons réalisé plusieurs visites de terrain entre les mois de mai et de juillet 2016 et avons mené des entretiens auprès de migrant.e.s visant à comprendre leurs usages et leurs pratiques des lieux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CAP, afin d’appréhender leurs modes d’habiter. S’il nous a été impossible de nous rendre à l’intérieur du camp de conteneurs, nous en avons observé finement les espaces extérieurs. À l’aide d’appareils photos jetables prêtés aux migrant.e.s rencontrés et de photos envoyées par téléphone, nous avons pu récupérer des images de l’intérieur des conteneurs. Nous avons aussi récolté de nombreuses descriptions et témoignages de la part des migrant.e.s et du personnel y travaillant.

—-

Le Centre d’Accueil Provisoire (CAP) de la Jungle de Calais : naissance, fonctionnement et géographie

L’ouverture du CAP : des conteneurs pour mettre à l’abri les migrant.e.s

Depuis la fin des années 1990, le Calaisis, point de passage vers l’Angleterre, concentre des flux importants d’immigration notamment liés aux conflits dans certains pays d’Afrique et du Moyen et Proche-Orient. La multiplication des camps de fortune et squats investis par les migrant.e.s au fil des années a encouragé une prise d’action de la part des pouvoirs publics. Ainsi, parallèlement à l’éviction des différents lieux de vie informels dans la région, un centre d’accueil de jour, visant notamment la concentration des migrant.e.s en un seul et même lieu, a été ouvert en mars 2015 dans les landes, en périphérie de la ville de Calais. Pour paraphraser Foucault, cet espace est devenu un réceptacle des persona non gratae, où l’on assure la survie du corps, mais où l’on favorise sa disparition de la scène politique (Courau, 2007).

Le dispositif, appelé centre Jules Ferry, mais connu sous le nom de Salam3 par les migrant.e.s, était géré par La Vie Active, une association à but non lucratif tournée vers le médico-social. Il proposait chaque jour des repas et un accès aux douches et à l’électricité. On trouvait aussi en son sein un centre d’hébergement pour les femmes et les enfants. Progressivement, les migrant.e.s sont venus s’installer autour pour bénéficier des services et également parce que leur présence y était tolérée. Très vite, ce terrain sablonneux de 18 hectares, situé en zone inondable et classé comme réserve naturelle, est devenu une zone de regroupement important des migrant.e.s et des associations, formant ce que l’on a appelé la New Jungle de Calais ou tout simplement, la Jungle. La population de la Jungle y est passée de 2 000 personnes en mars 2015 à 3 500 en août 20154 . La dégradation des conditions de vie, la médiatisation ainsi que la pression des acteurs locaux ont incité l’État à agir sur les lieux. Fin août 2015, après une visite du Premier ministre Manuel Valls, l’ouverture d’un « campement humanitaire destiné à abriter 1 500 personnes, fermé à l’égard des passeurs (…) » est annoncée. Suite à cette déclaration, un marché public pour la création d’un Centre d’Accueil Provisoire (CAP) dans la Jungle est créé afin de « mettre à l’abri » les migrant.e.s, notamment les plus vulnérables. C’est la réponse de La Vie Active est retenue. En janvier 2016, le CAP ouvre ses portes au cœur de la Jungle. Il se compose de 125 conteneurs aménagés coûtant 17000 euros chacun et pouvant accueillir 1500 personnes. Alors que les migrant.e.s affluent, l’ambition de l’État, notamment vis-à-vis du nombre de places d’accueil, peut être vue comme insuffisante.

—-

L’accueil des migrant.e.s : des principes à la réalité

Le camp des conteneurs vient concentrer les paradoxes propres aux pouvoirs publics face à la question migratoire. Il incarne un dispositif sécuritaire et de contrôle qui permet de mettre à l’écart et de rassembler les migrant.e.s dans un même espace afin de pouvoir les localiser facilement dans l’hypothèse, aujourd’hui confirmée, où il faudrait exécuter une décision d’éloignement. Il est aussi qualifié par les autorités publiques d’« humanitaire » car il endosse un rôle de protection des migrant.e.s et permet à ces derniers des conditions de vie minimum. On souligne, tout comme Mathilde Darley, que l’ouverture de ce dispositif de regroupement se fait dans un contexte où les politiques de lutte contre l’immigration irrégulière cherchent à « s’humanitariser » en justifiant le contrôle par la nécessité de protéger les migrant.e.s des passeurs sans scrupule (2008).

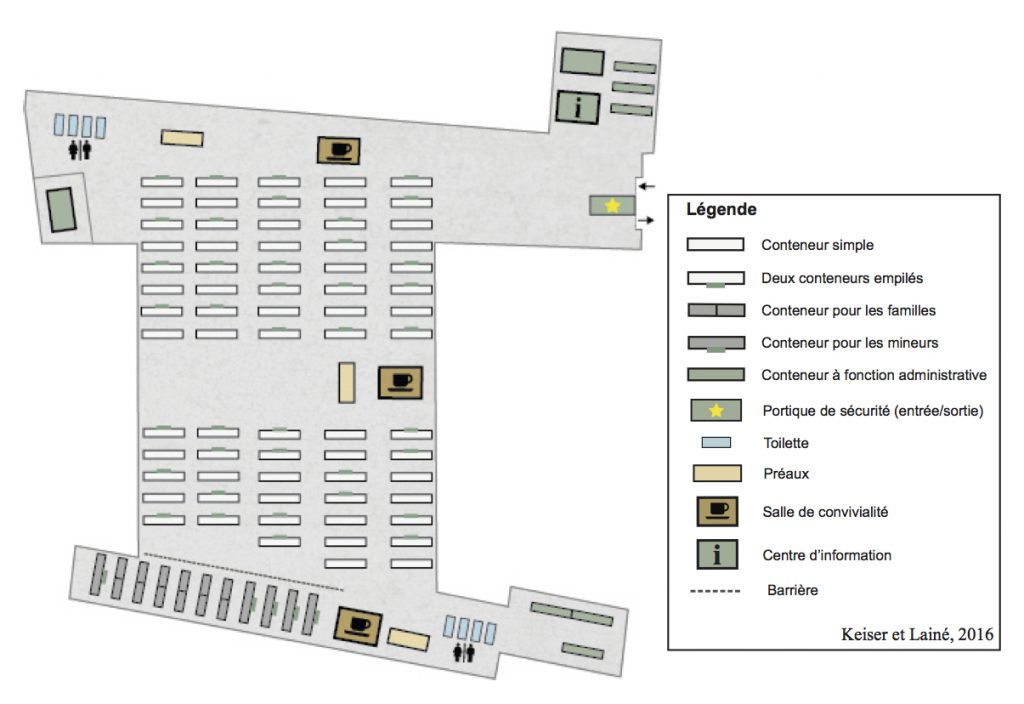

Le CAP compte 125 conteneurs de 28 m² pouvant accueillir douze personnes chacun. Localisés à l’écart, trois sont destinés aux mineurs isolés et huit aux familles (deux familles par conteneurs, séparées par une cloison) ; les autres sont donc occupés uniquement par des hommes. Le centre est équipé de 80 sanitaires communs, mais il n’existe pas la possibilité de se doucher. Les conteneurs sont reliés au réseau électrique et disposent de chauffage. En dehors des rues dessinées par les rangées de conteneurs, trois salles « de convivialité » et trois préaux équipés de prises de courant constituent les espaces de vie commune. Pour l’association, il s’agit de permettre le développement d’activités, au-delà de la fonction de la mise à l’abri du centre. L’utilisation de ces salles par les migrant.e.s est cependant longtemps restée faible.

—-

—-

Pour les migrant.e.s préalablement enregistrés, le camp, entouré de grillages, est accessible 24h/24 avec un contrôle d’accès à l’entrée assuré par des agents de sécurité. Gestionnaire et détentrice du marché, c’est l’association La Vie Active qui a pris les décisions d’aménagement et de sécurité, notamment les choix d’une vidéosurveillance, de la présence permanente d’agents de sécurité et d’un dispositif de reconnaissance biométrique à l’entrée du centre, utilisant la morphologie de la main en 3D associée à un code individuel. Il ne s’agit pas de donner ses empreintes digitales comme peuvent s’en inquiéter les migrant.e.s qui tentent d’échapper à leur identification sur le sol français5 . Il ne s’agit pas non plus de contrôler les identités car elles ne sont pas vérifiées et les migrant.e.s donnent souvent de faux noms par crainte : « on a même eu la chance une fois d’enregistrer un David Cameron et un Che Guevara », souligne un employé de l’association. L’importance des dispositifs sécuritaires est ainsi questionnable. En dehors de sa finalité de protection qui semble tout à fait louable et efficace pour protéger les migrant.e.s de la violence par exemple, ces derniers seraient aussi l’objet d’un contrôle social lié à l’impératif disciplinaire (Foucault, 1993) permettant l’intériorisation de la surveillance par les migrant.e.s et la diffusion de normes sociales, symptomatiques d’une politique sécuritaire. De plus, ces dispositifs viennent nuancer le caractère « ouvert » du lieu. Si les migrant.e.s peuvent a priori circuler librement, la clôture et la surveillance permanente font du lieu un espace de confinement qui marque symboliquement l’entrave institutionnalisée de la circulation. Dans ce dispositif semi-ouvert, l’association joue ainsi un rôle d’entre-deux, entre l’administratif quasi pénitentiaire (gérer la vie des migrant.e.s) et l’humanitaire (leur assurer des conditions de maintien dignes).

—-

—-

La création du camp de conteneurs se traduit par la définition de normes, la production d’une certaine normalité dans l’uniformité, la surveillance et l’exclusion. À la différence des camps du Haut Commissariat de Nations Unis pour les réfugiés (HCR) ou du camp de Grand Synthe6 , le CAP n’a pas été planifié suivant les normes humanitaires internationales. Mandaté et missionné par l’État, le CAP doit répondre aux normes françaises. Par exemple, les normes humanitaires requièrent un espace minimum de 3,5 m² par personne alors que le conteneur offre 2,3 m² par personne. La production d’un lieu normé « à la française » se traduit alors dans l’uniformisation de l’espace et le caractère sommaire des installations. Les conteneurs sont identiques en matière d’aménagement, de couleur et de mobilier. À la différence du reste de la Jungle, où le sol alterne entre boue et sable, l’intérieur du centre est gravelé, ce qui rend l’environnement direct moins naturel, mais d’apparence plus salubre. Pour autant, on peut le qualifier d’espace d’ultra-fonctionnel : il est une matérialisation du but qui a présidé à sa création. En effet, on comprend qu’il est bien la réponse spatiale à la volonté des pouvoirs publics d’une « mise à l’abri provisoire ». Ainsi, construit sur les bases d’une normalisation d’un espace de mise à l’écart, le camp de conteneur participe d’un système de gestion des migrant.e.s placé sous le signe du confinement spatial. Dans le contexte d’une privation d’espace et de mouvement, même si elle n’équivaut pas à celle d’un centre de rétention, la question de l’habiter se pose, en termes d’appropriation et de relation à l’espace. Entre sécurité et liberté, confinement et surveillance, qu’est-ce que l’habiter dans le CAP ?

—-

—-

Habiter un camp de conteneurs

Le camp, entre règles et arrangements

La vie dans le CAP contraint les migrant.e.s. à se soumettre à un certain régime disciplinaire. Semi-ouvert, les visites sont interdites et les conteneurs inspectés. L’entrée dans le dispositif d’accueil gouvernemental implique donc à la fois une protection et un contrôle de la part de l’État (Beaulieu-Guérette, 2010). S’ils ne sont pas soumis à un régime juridique d’exception, les résidents du CAP n’en demeurent pas moins contraints de respecter certaines règles qui les rendent d’autant plus dépendants du dispositif.

L’inscription de chaque migrant.e est conservée dans la base de données de l’association pendant 48h. Il peut sortir du camp comme il le souhaite pour s’approvisionner en nourriture, rendre des visites ou tenter sa chance pour traverser la Manche. Mais s’il sort du camp et ne repasse pas par les portiques de sécurité pendant ce délai de 48h, son code et la morphologie de sa main sont automatiquement supprimés du dispositif de reconnaissance biométrique. Pour autant, l’absence d’un migrant.e plus de deux jours ne correspond pas toujours à un départ définitif, car il peut avoir été arrêté, avoir un rendez-vous à Paris pour sa demande d’asile ou encore aller rendre visite à des amis… Dans ces différentes situations, le migrant.e a la possibilité de prévenir l’équipe de surveillance qui peut garder sa place. Ainsi, à côté du fonctionnement établi du CAP se dessinent des arrangements issus de relations entre les migrant.e.s et le personnel de l’association.

Dans le conteneur qui accueille douze personnes, le migrant ne peut pas choisir son lit, il lui faut prendre celui qui est vacant. L’association essaie cependant de ne pas mélanger les différentes nationalités afin d’éviter tout conflit, sans toutefois créer de « zones » attitrées à un pays. Le souci de séparer les nationalités est devenu encore plus important depuis mars 2016, lorsqu’une rixe a éclaté dans la Jungle faisant des nombreux blessés. Après attribution, les migrants arrivent néanmoins à trouver des arrangements entre eux pour échanger leurs lits. Selon La Vie Active, cela ne pose toutefois pas de problèmes majeurs dès lors qu’ils signalent les changements aux responsables de l’association. Néanmoins tous ne prennent pas ce soin, ce qui complique parfois le recensement des places disponibles.

—-

—-

Les occupants du CAP doivent respecter une série des règles qui sont censées cadrer la cohabitation. La première est l’entretien de l’intérieur du conteneur. Les habitants sont responsables du nettoyage, « afin de rappeler qu’ils ne sont pas dans un hôtel », comme souligne un employé du CAP. La propreté des conteneurs est inspectée régulièrement et si le principe n’est pas respecté, plusieurs avertissements voire des expulsions provisoires (quelques jours) peuvent être prononcées. « L’idée n’est pas de les mettre dehors, mais de leur apprendre à respecter les lieux et de servir d’exemple pour les autres ». Outre cette tâche commune d’entretien, il est interdit de faire à manger, fumer, boire de l’alcool, utiliser des drogues et inviter des personnes de l’extérieur du CAP. Le non-respect de ces règles est aussi sujet à expulsion.

Cependant, il ne faudrait pas réduire les occupants à des acteurs passifs et entièrement dominés dans ce dispositif. Des marges de libertés demeurent dans cet espace contraint et se dessinent des « manières de faire » (de Certeau, 1990) par lesquelles les migrant.e.s. s’arrangent du dispositif et contournent éventuellement son pouvoir par la réappropriation de ses normes (Milhaud, 2009). Aussi, dans chaque conteneur et au-delà de ces règles imposées par le camp, les habitants trouvent des arrangements entre eux, des compromis, et créent leur propre règlement interne. Ces règles non-écrites (Benguigui et al, 1994), produites de façon autonome par les occupants, sont destinées à permettre le bon fonctionnement de l’organisation interne et à faciliter la cohabitation. Elles visent notamment le respect mutuel du sommeil de chacun ou encore la gestion de la lumière et du bruit malgré les rythmes différents des habitants d’un même conteneur. Les occupants peuvent aussi se mettre d’accord sur la consommation d’alcool, de cigarettes voire de drogues. Au regard des pratiques, l’espace intérieur du conteneur est ainsi plus produit par les interactions horizontales entre ses occupants que de manière verticale par le contrôle de l’institution, comme c’est le cas dans certains camps de travailleurs (Bruslé, 2015) ou encore en prison (Sibley & et Van Hoven, 2009).

L’association La Vie Active essaie de faire en sorte que les migrant.e.s respectent leur règlement interne. Si dans certains cas la menace d’expulsion fonctionne, dans d’autres circonstances, l’association a opté pour la souplesse et l’adaptation. À titre d’exemple, à l’ouverture du camp, équiper les conteneurs de tapis, utiliser des bouilloires et se servir des barrières pour faire sécher le linge étaient des pratiques interdites. Dans la mesure où ces pratiques se généralisaient, elles ont été progressivement tolérées par l’association. Le choix d’accepter certaines dérogations aux règles devient une technique de gouvernement de l’association (Morelle, 2015) qui cherche à avoir une relation plutôt amicale et conciliante avec les migrant.e.s. De nos observations à l’entrée du CAP, nous avons pu en effet constater une certaine bienveillance entre les migrant.e.s et le personnel du centre, qui se saluent et discutent fréquemment. En construisant des relations apaisées, l’association espère faciliter le bon fonctionnement du camp et le respect des règles en retour.

Néanmoins, deux règles non respectées par les migrants n’ont pas fait l’objet d’un arrangement entre les deux parties. La première concerne l’usage, pour se laver, des douchettes des toilettes (évidemment non prévues pour cela), permettant d’éviter la longue attente aux douches au centre Jules Ferry ou le paiement de trois euros dans un hammam informel dans la Jungle. Malgré les avertissements, les migrant.e.s persistent dans leurs pratiques, se rendant aux toilettes avec serviettes, shampoing et savon. L’autre cas concerne le non-respect des barrières entourant le camp de conteneurs. Selon l’association, « certains migrants sautent les barrières par fainéantise, évitant ainsi de faire le tour pour passer par l’unique entrée… ». On peut ainsi questionner la pertinence de ces barrières et du dispositif de sécurité installé, surtout quand on sait que les individus inscrits peuvent entrer et sortir du camp quand ils le souhaitent.

—-

—-

Ainsi, une gouvernance spécifique se construit au sein du camp de conteneurs : une sorte d’équilibre est recherchée continuellement entre règlement formel et pratiques tolérées. Ce cadre de fonctionnement ainsi que l’architecture du camp ont une influence sur la manière dont les migrant.e.s arrivent à s’investir et à s’approprier l’espace.

—-

Le conteneur, entre promiscuité et contrainte

—-

—-

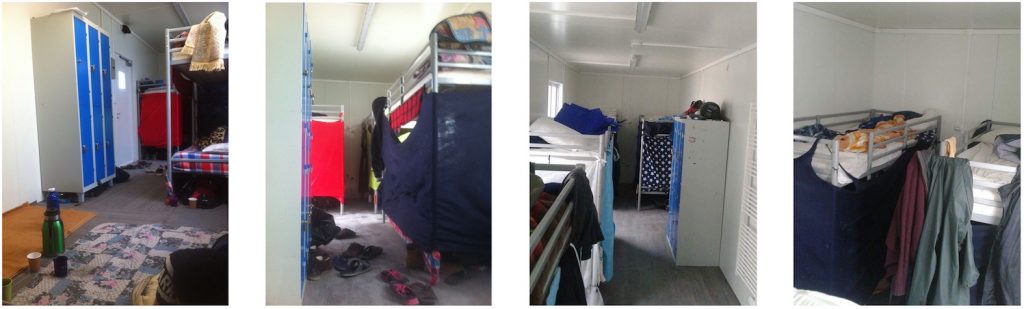

La condition des migrant.e.s révèle un aspect spécifique de leur relation implicite entre espace et subjectivité. En reprenant les mots de Daniel Bertraux, Pascale Baligand affirme que leur condition constitue une « communauté de situation » que l’on peut entendre comme une communauté de vulnérabilité (2015). Leur appartenance à cette communauté implique pour les migrant.e.s des usages et pratiques différentes des espaces habituels de vie. Au-delà de leur situation de vulnérabilité, la gestion spatiale du CAP détermine également leurs manières d’habiter. Malgré les regroupements par nationalité qui, de manière générale, facilitent la cohabitation au sein des conteneurs, les douze occupants doivent partager un espace clos et exigu. Chaque unité est investie de manière différente. L’organisation de l’espace dépend de la nationalité et des coutumes des migrant.e.s, des activités qu’ils y réalisent, mais aussi du temps de leurs séjours ou encore du degré d’intimité partagée. L’équipement fourni par l’association est sommaire et pour partie non durable : lits, chauffage sèche-linge, casiers sécurisés et kit de literie jetable, marquant bien un usage et une occupation attendus temporaires et sommaires.

Dans tous les cas, l’extrême promiscuité vécue par les hébergés les pousse à trouver des moyens pour s’assurer une certaine intimité, retrouver un peu de leur identité et créer un espace de référence (Baligand, 2015), dans la limite de ce que le gestionnaire juge acceptable. Il faut donc contourner la contrainte spatiale, l’optimiser et la rendre vivable par l’aménagement de l’espace disponible (Bruslé, 2015). L’aménagement le plus courant, et le premier à être réalisé, est de créer une sorte d’espace privé dans les limites du lit. À l’aide de draps, les migrants se bricolent des rideaux qu’ils disposent autour de leur lit pour être cachés du regard des autres. Cette tactique (de Certeau, 1990) est un élément commun aux espaces de forte densité où l’intimité est difficilement assurée.

—-

—-

Dans certaines formes d’habitat dense, comme les camps de travailleurs (Bruslé, 2015), et les centres de rétention (Baer, 2005 ; Bony, 2015 ; Michalon, 2015), on observe un investissement de l’espace, même s’il est mesuré, à travers l’agencement des meubles et de la décoration. Ces modifications, bien que légères, peuvent servir à remplir le temps vide (Michalon, 2015), mais aussi à accroître le bien-être grâce à la construction d’un cadre plus plaisant, et surtout, à la désignation d’un « territoire du soi » (Sibley & Van Hoven, 2009). Ces investissements ne se retrouvent pas dans les conteneurs du CAP, ce qui témoigne d’une « dépersonnalisation de l’espace » (Baligand, 2015). On ne trouve pas de posters, photos, objets de décoration, ni aucun autre élément marqueur d’identité comme c’est le cas dans les autres formes d’habitation auto-construites dans la Jungle. Le caractère auto-construit rend en effet manifeste le lien entre bâtir et habiter (Heidegger, 1958). Bâtir une cabane, c’est déjà habiter, se donner les moyens d’exercer une maîtrise sur un espace personnel, prendre son habitat en main (Lion, 2015). En effet, dans la plupart des abris en bois et caravanes, malgré la contrainte que constitue cet espace réduit, les migrant.e.s trouvent des « manières de faire » (de Certeau, 1990) leur permettant de ranger toutes leurs affaires et de créer différents espaces fonctionnels au sein de leurs abris. Ils investissent aussi leurs habitations avec des éléments de décoration trouvés, donnés ou encore achetés dans les commerces de la Jungle ou à Calais. La personnalisation des lieux traduit une volonté de confort et de redevenir acteur de son habitation (Lion, 2015) et une certaine forme d’identité, voire un « chez soi », même s’il est temporaire.

—–

—-

Le manque d’appropriation et d’investissement dans l’aménagement des conteneurs, qu’il s’agisse de ceux réservés aux hommes seuls ou aux familles, semble aussi s’expliquer par le caractère éphémère du séjour, voulu à la fois par le migrant.e, qui vise un ailleurs en France ou en Angleterre, et par les pouvoirs publics. À cela s’ajoutent les règles et la géographie du CAP qui induisent ce phénomène de non-appropriation de l’espace. Nullement maîtres de leur environnement (surveillance, interdictions, non-choix du conteneur, promiscuité), le provisoire est ancré dans la vie des migrant.e.s, mais également dans leurs manières d’habiter le conteneur. Dans cet espace dense, contraint et provisoire, ils apportent le minimum nécessaire, dans un souci d’économie d’espace et d’investissement. Ils l’utilisent peu, avant tout pour dormir à l’abri du froid et de la pluie, et secondairement comme un lieu pour mener d’autres activités comme prier et manger.

—-

Vivre le quotidien

Temps et géographie du quotidien

Les pratiques quotidiennes des migrant.e.s accueillis dans le CAP dépassent largement le cadre spatial de ce dernier. En effet, au vu des règles imposées et du manque d’infrastructures en son sein, les migrant.e.s doivent sortir du centre pour subvenir à leurs besoins vitaux (manger, se doucher), mais ils y trouvent aussi d’autres intérêts. L’ensemble de la Jungle constitue un espace de ressources qu’ils apprennent à mobiliser. Ils savent en tirer parti et utilisent les différentes formes d’aide auxquelles ils peuvent avoir accès. Cela les amène à dessiner une géographie et une temporalité propre.

—-

—-

De manière générale, les journées sont marquées par l’attente, caractérisant ainsi un « temps dilaté et un espace rétréci » (Kobelinsky, 2014). En effet, la Jungle fait figure d’espace interstitiel entre « être là » et « vouloir être ailleurs » (Courau, 2007). On attend ses papiers, un logement, un rendez-vous, l’appel du passeur, de l’argent… On attend aussi dans les files d’accès aux douches, au repas, aux services divers.

Si, en fonction de leurs aspirations à rester en France ou à passer en Angleterre, les pratiques et activités quotidiennes des migrant.e.s diffèrent, leurs journées sont partiellement occupées par des nécessités biologiques. Les associations présentes dans la Jungle fournissent de quoi cuisiner aux migrant.e.s excepté ceux vivant dans les conteneurs qui ne disposent pas de cuisines. Ces derniers ont donc diverses options : un petit déjeuner et un déjeuner sont distribués tous les jours par le centre Jules Ferry, d’autres associations proposent des repas gratuits, et il existe aussi quelques restaurants informels au sein de la Jungle. Enfin, il n’est pas rare de voir un habitant du camp des conteneurs aller manger chez ses amis, dans un abri hors du CAP. L’interdiction de faire à manger au sein du CAP a été signalée plusieurs fois par ses occupants comme l’une des contraintes les plus importantes. En effet, le temps de la préparation et du partage des repas semble essentiel pour les migrant.e.s, car il est à la fois un moment de socialisation et un moyen d’occupation. Les habitudes alimentaires ont une valeur symbolique importante. La cuisine est un moyen de préserver l’identité et l’appartenance à la communauté du migrant.e, vu que celui-ci occupe déjà un espace contraint et sans références identitaires de son pays d’origine.

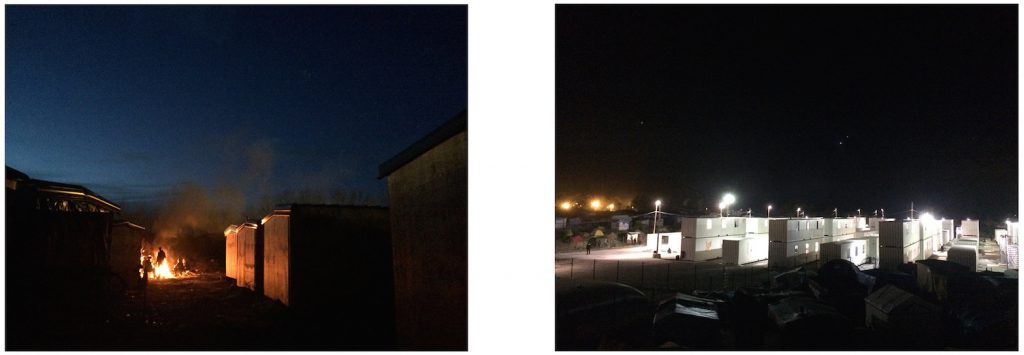

Le quotidien des migrant.e.s se cristallise autour d’un emploi du temps et d’un espace marqués par des horaires et des lieux de ressources. Les repas sont distribués à une heure précise, les cours de langue sont donnés à des horaires fixes, et les douches sont ouvertes pendant un court créneau. Mais pour une grande partie des migrant.e.s, la nuit constitue le moment le plus important de la journée. Chaque jour, le soir venu et jusqu’au petit matin, ils tentent d’achever leurs parcours migratoires en traversant la Manche. Il est ainsi assez saisissant d’assister à l’heure des départs vers l’Angleterre autour de 22 heures : des centaines de migrant.e.s, sac sur le dos et duvet à la main, prennent la route pour tenter leur chance : « Inch’Allah, chance today ! ».

Même si traverser la Manche n’est pas l’objectif de tous les migrant.e.s, l’ensemble de la Jungle semble suivre un rythme décalé et s’anime particulièrement une fois la nuit venue. Avant 11 heures du matin y circulent principalement les migrant.e.s de retour de leur tentative infructueuse de traversée et les personnes, bénévoles ou non, qui y travaillent. Il est aussi rare que les commerces ouvrent leurs portes avant cet horaire-là. C’est donc l’après-midi et surtout le soir que l’on voit la Jungle éveillée et animée. La nuit, l’espace public devient piste de danse, lieu de rassemblement autour d’un feu ou encore marché noir. Les pratiques et les activités des migrant.e.s inscrivent ainsi la Jungle comme un espace social et vécu dans une temporalité particulière.

—-

—-

Les rapports aux lieux

Entre deux tentatives de traversée de la Manche comme entre deux files pour accéder à leurs besoins de base, les migrant.e.s se trouvent dans l’incapacité « de faire », mais aussi dans l’obligation de « faire avec » (Courau, 2007). Ce temps en trop est consacré à diverses occupations et dans différents lieux, hors du camp des conteneurs. C’est plutôt le reste de la Jungle qui est mobilisé par les migrant.e.s pour accomplir des activités diverses, allant de l’apprentissage de l’anglais et/ou du français à la partie de football improvisée sur le « no man’s land ». Ils jouent également aux cartes, dansent, chantent, discutent entre eux ou avec les bénévoles et les gardiens du CAP.

De nombreuses associations sont présentes dans la Jungle, représentant une vraie richesse pour les migrant.e.s : deux écoles donnent des cours de français et d’anglais tous les jours ouvrant ainsi des perspectives d’intégration à ceux qui en profitent ; des permanences juridiques sont organisées pour tenter d’aider les migrant.e.s dans leurs démarches administratives et les informer sur leurs droits. Si les femmes sont peu nombreuses et quasi-absentes dans le paysage, elles fréquentent majoritairement le centre qui leur est spécialement dédié, créé par des bénévoles non loin du CAP. Ce lieu est très important pour les migrantes qui s’y sentent en sécurité et peuvent y réaliser des activités, comme cuisiner et discuter.

Ainsi, en dehors du repos, les migrant.e.s ne passent que très peu de temps au sein du CAP. Le manque d’espace appropriable, la promiscuité avec les autres « colocataires » et l’absence d’intimité en sont les principales explications. Quant au reste de la Jungle, il est issu d’un processus de construction et d’occupation plus souple et plus spontané, permettant donc une appropriation plus aisée. Il n’y a pas de règles en dehors de celles qui sont socialement construites par les migrant.e.s. Les occupants aménagent, bâtissent, créent et inventent leurs manières d’occuper les lieux. En fonction des nationalités et des cultures, les modes d’habiter prennent une forme différente, loin de celle des conteneurs du CAP. L’exemple le plus marquant est sans doute celui des Soudanais qui organisent et tissent leurs campements autour d’un espace commun où ils peuvent cuisiner, manger, se retrouver autour d’un feu ou simplement rester tous ensemble.

Alors que lors de la construction du CAP, le projet devait fonctionner « en duo » avec le centre Jules Ferry, centre d’accueil de jour, il semble bien que les migrant.e.s cherchent et trouvent la majorité de leurs ressources dans la Jungle. Le dialogue est ainsi permanent entre les deux espaces. Malgré la promiscuité et les règles contraignantes du CAP, les migrant.e.s rencontrés y voient tout de même un espace leur apportant hygiène et sécurité. En effet, le caractère clos du centre rend possible l’émergence d’un sentiment de sécurité, enjeu important notamment pour les femmes. Les constructions en dur dans la Jungle étant proscrites depuis juin 2016 (la police interdit toute entrée de matériaux de construction), le conteneur semble constituer une meilleure alternative que la tente. Ainsi, bien que le CAP soit un dispositif de regroupement semi-ouvert, à la différence des centres de rétention, il a une vocation apparente – offrir un toit et une assistance minimale – qui masque le fait que ses occupants ne disposent d’autre choix que de s’y trouver (Migreurop, 2003). Depuis le camp, les migrant.e.s fréquentent quotidiennement la Jungle et vont « piocher » ça et là ce dont ils ont besoin (nourriture, vêtements) et ce qui peut répondre à leurs aspirations (cours, aides diverses) ou pour se sociabiliser. Certains migrant.e.s, assez nombreux, « profitent » même pleinement de ces deux espaces disposant d’un lit à la fois dans le CAP et dans un abri hors du centre. Souleyman, un jeune soudanais de 25 ans, a obtenu une place dans un conteneur, mais n’y dort pas forcément : « J’ai trois maisons ici, une dans le conteneur, une chez mes amis là et une chez mes amis là-bas. Je peux choisir où je veux dormir ». Son lit dans le conteneur semble ainsi constituer une certaine forme de sécurité ou d’assurance. Comme d’autres, il pense que le CAP est exclusivement réservé aux demandeurs d’asile en France. Obtenir un lit dans le centre, ce serait donc une sorte de garantie pour la suite, un premier pas vers la reconnaissance d’un statut. Entre liberté et surveillance, certains migrant.e.s semblent avoir du mal à appréhender le dispositif mis en place par les pouvoirs publics qu’ils assimilent à une première étape, au moins symbolique, vers un futur meilleur en France. Depuis le mois d’août, de nombreux migrant.e.s se sont ainsi installés tout autour du CAP, campant devant la nuit dans l’espoir de disposer d’un lit le lendemain matin. Aussi, d’après un interlocuteur travaillant au sein de la Jungle, se développerait ainsi un « marché de la vulnérabilité » avec de fausses maladies et de fausses ordonnances afin d’avoir accès plus aisément à un lit dans les conteneurs.

—-

Questionner l’habiter dans le CAP à travers les pratiques des migrant.e.s nous a permis d’appréhender leur rapport à l’espace et d’interroger la production de ce nouveau lieu d’indignité urbaine.

Face à un centre normalisé, au fonctionnement établi que l’on peut caractériser de rigide, les modes d’habiter des migrant.e.s présentent d’importantes similitudes. Leurs pratiques sont marquées du sceau de la contrainte : celle de leur histoire personnelle (fuir un conflit ou échapper à une vie que l’on ne veut plus) et celle de leur dépendance au lieu (le CAP et ses règles, les services dont ils ont besoin pour survivre). La forme et les normes spatiales et architecturales du lieu, ainsi que sa double fonction humanitaire/de contrôle, donnent à voir un espace sécuritaire, de confinement et de privation partielle de liberté. Le CAP est finalement marqué par un morcellement qui reproduit en partie celui expérimenté pendant le parcours migratoire (Baligand, 2015). Mais au-delà de ces premiers constats, on relève que les migrant.e.s réussissent tout de même à s’aménager un quotidien. Celui-ci se construit à partir d’une appropriation de leur espace très réduit au sein du CAP, de petits bricolages et de valeurs associées, mais aussi à partir des liens avec le reste de la Jungle.

Toutefois, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du CAP, les migrant.e.s dessinent une géographie et une temporalité particulières propres à leur situation de transit, au sein d’un espace où ils ne comptent pas rester. Ces pratiques participent à la création d’un lieu d’ancrage partiel que constitue la New Jungle, mais aussi à la constitution d’un territoire circulatoire (Tarrius, 1996) marqué par la vulnérabilité des repères qui pourraient le jalonner. À l’échelle de l’habitation, le conteneur ne constitue pas un espace domestique. Il ne semble représenter qu’un espace de transition qui n’est habité que pour être quitté. Il est le lieu du présent transitoire, devant permettre un avenir meilleur.

Finalement, le CAP est un espace qui répond à la vocation attendue par les pouvoirs publics dans un contexte de multiplication des dispositifs qui cherchent à localiser et gérer cette population de « sans-parts » (Courau, 2007). Sa forme et son organisation, l’investissement de fait minimal des lieux par les migrant.e.s et leurs pratiques tournées vers l’extérieur correspondent à un espace de simple « mise à l’abri ». Le CAP est la réponse spatiale qui doit à la fois préparer les accueillis à un départ rapide vers une autre destination, mais aussi rendre difficile voire impossible leur installation sur place. Issue d’une certaine rationalité administrative, il fonctionnalise le collectif et minimise l’intime (Courau, 2007), participant à une simplification de la vie et au simple traitement des corps humains occupants.

Les conditions sanitaires et d’accueil dans la Jungle et dans le CAP ont fait débat parmi les chercheurs et dans les médias. Aujourd’hui, la Jungle comme lieu de regroupement n’existe plus et l’espace auquel les migrant.e.s ont accès est discontinu, éparpillé et marqué par l’errance, comme en témoigne l’apparition de camps informels sur le territoire national. La condition des migrant.e.s interroge alors les modalités de la vulnérabilité urbaine. De nouveaux lieux de l’indignité urbaine se créent, où les migrant.e.s vivent non seulement dans une condition de marginalité sociale, mais expérimentent également une extraterritorialité (Baligand, 2015) et une vulnérabilité symboliquement instituée.

CLARALUZ KEISER et LILI LAINÉ

—-

Claraluz Keiser, géographe-urbaniste. Elle s’intéresse notamment à l’appropriation de l’espace et à l’informalité. Elle a écrit son mémoire de recherche sur les récupérateurs informels de déchets en Afrique du Sud et a participé à la recherche-action de l’association Perou à Calais.

claraluz.keiser AT gmail DOT com

Lili Lainé, géographe-urbaniste. Elle s’intéresse particulièrement aux services urbains, à la demande sociale et aux formes de régulation de l’action publique en matière d’urbanisme et d’aménagement.

laine.liliv AT gmail DOT com

—-

Couverture : Le paysage dual de la Jungle de Calais (Keiser, 2016)

—-

Bibliographie

Baer, L.D., 2005, « Visual Imprints on the prison landscape : a study on the decorations in prison cell », Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, n° 2, 209-217.

Baligand P., 2015, « Parcours de demandeurs d’asile : diffraction spatiale et traumatisme », Les Annales de la recherche urbaine, MEDDE, Puca, n°110, 56-63.

Beaulieu-Guérette E., 2010, Étrangers derrière les barreaux : La prison dans le dispositif de mise à l’écart des étrangers indésirables en France, Mémoire de recherche de Master 2 sous la direction de Michel Agier, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 138 p.

Benguigui G., Chauvenet A., Orlic F, 1994, « Les surveillants de prison et la règle », Déviances et société, vol. 18, n°3, 275-294.

Bernardot M., 2005, « Loger et déplacer les indésirables. Sociologie du logement contraint », in Levy-Vroelant C. (dir.), Logement précaire en Europe. Aux marges du palais, Paris, L’Harmattan, 286-303.

Bony L., 2015, « La domestication de l’espace cellulaire en prison », Espaces et sociétés, n°62, 13-30.

Bruslé T., 2015, « Habiter un camp de travailleurs : appropriations, usages et valeur du dortoir en milieu contraint », Annales de géographie, n°72-73, 268-274.

Courau H., 2007, « De Sangatte aux projets de portails d’immigration : essai sur une conceptualisation de la « forme-camp » », in Le Cour Grandmaison O., Lhuilier G., Valluy J., Le retour des camps ?, Frontières Autrement, 93-105.

Darley M., 2008, Frontière, asile et détention des étrangers : le contrôle étatique de l’immigration et son contournement en Autriche et en République tchèque, Thèse de doctorat en science politique, Paris, Institut d’Études Politiques, 539 p.

De Certeau M., 1999, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, Collection Folio, 350 p.

Foucault M., 1993, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 400 p.

Heidegger M., 1958, « Bâtir habiter penser », in Essais et conférences, Paris, Gallimard, 170-194.

Kobelinsky C., 2014, « Le temps dilaté, l’espace rétréci. Le quotidien des demandeurs d’asile », Terrain, n°63, 22-37.

Lion G., 2015, « Saisir l’habiter par ses marges précaires », Les Annales de la Recherche Urbaine, n°110, 108-117.

Michalon B., 2015, « L’espace intérieur de la rétention. Policiers et retenus : travailler et habiter dans un lieu d’enfermement des étrangers en Roumanie », Annales de géographie, n°702-703, 208-230.

Migreurop, 2003, « Les camps d’étrangers en Europe », Migreurop, en ligne.

Milhaud O., 2009, Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace, Thèse de doctorat en géographie, Bordeaux, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, 381 p.

Morelle M., 2015, « La prison, la police et le quartier. Gouvernement urbain et illégalismes populaires à Yaoundé », Annales de géographie, n°702-703, 300-322.

Ripoll F. et Veschambre V., 2005, « L’appropriation de l’espace comme problématique », Norois, n° 2, 7-15.

Roullier H., 2015, Ancrage territorial en exil : logiques résidentielles des réfugiés syriens en Jordanie, Mémoire de recherche de Master 1 sous la direction de P. Beckouche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 90 p.

Sibley D. et Van Hoven B., 2009, « The contamination of personal space : boundary construction in a prison environment », Area, vol. 41, n°2, 198-206.

Stock M., 2004, « L’habiter comme pratique des lieux géographiques », EspacesTemps, en ligne.

Tarrius A., 1996, « Territoires circulatoires des migrants et espaces européens », in Haumont N. (dir.), La ville, agrégation et ségrégation sociales, Paris, L’Harmattan, 189-194.

Thomas O., 2011, Des émigrants dans le passage. Une approche géographique de la condition de clandestin à Cherbourg et sur les côtes de la Manche, Thèse de doctorat en géographie sous la direction de B. Raoulx, Université de Caen, 2011, 603 p.

- Les chiffres réels de l’immigration clandestine en Europe sont difficiles à obtenir car nombre de clandestins passent entre les mailles des statistiques. Néanmoins, l’agence européenne Frontex, qui pilote la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen, publie tous les trimestres des statistiques détaillées sur l’immigration clandestine en Europe. [↩]

- En France, plusieurs dispositifs sont dédiés à l’accueil des migrant.e.s comme les AT-SA (Accueil Temporaire Service de l’Asile), les HUDA (Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile) et les CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile). [↩]

- Salam est le nom d’une association qui travaille avec les migrant.e.s depuis la fermeture du centre de Sangatte. L’association était présente depuis les premières arrivées dans la Jungle, les migrant.e.s ont pris l’habitude d’appeler le Centre Jules Ferry Salam. Aujourd’hui, elle assure uniquement la distribution de vêtements au centre Jules Ferry. [↩]

- Au moment de la rédaction de cet article (mi-octobre 2016), selon les recensements réalisés régulièrement par l’association l’Auberge de Migrants, il était estimé que 10 000 personnes composent la Jungle. [↩]

- Le règlement dit « Règlement Dublin III » du Parlement européen prévoit qu’un réfugié doit déposer sa demande d’asile dans le premier pays membre par lequel il arrive. Lors d’un contrôle en situation irrégulière, les empreintes digitales des migrant.e.s sont enregistrées et centralisées dans un fichier européen. Ainsi, si un migrant.e veut demander l’asile en Angleterre, il doit absolument éviter sa prise d’empreinte digitale en France. C’est ce que les migrant.e.s et le monde associatif et militant appellent le « dublinage ». [↩]

- Le camp de Grand Synthe dans le Pas-de-Calais a été créé en mars 2016 à l’initiative du maire de Grand Synthe et l’organisation Médecins sans Frontières. [↩]