#8 / Entretien : Les centres de rétention, angles morts du spectacle de la frontière

Entretien avec Louise Tassin, par Daniel Florentin

–

–

—

–L’entretien de L. Tassin au format .pdf

Louise Tassin est doctorante en sociologie au sein de l’Unité de Recherche Migrations et Société (Urmis, Paris 7 et Université Nice Sophia Antipolis). Ses travaux sont notamment consacrés aux politiques d’enfermement en Europe et en particulier aux dispositifs des centres de rétention administrative. Nous avons voulu l’interroger pour évoquer les évolutions de ces politiques et ses effets sur les territoires concernés et les personnes enfermées.

—-

Vous travaillez sur les dispositifs dits d’éloignement, et notamment sur les centres de rétention administrative. De quoi s’agit-il et comment se retrouve-t-on dans pareil centre ?

On parle en français de « rétention » pour désigner des lieux d’enfermement destinés à organiser l’expulsion des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d’origine ou vers un pays qu’ils ont traversé. L’expulsion est soumise à deux conditions : l’identification du pays d’origine de la personne (ou d’un pays par lequel il est avéré qu’elle a transité et où elle peut être légalement renvoyée) et l’obtention d’un laissez-passer auprès des autorités de ce pays. En France, on distingue les « centres de rétention administrative », couramment appelés CRA, des « zones d’attente ». Les CRA, qui sont au nombre de 26, sont répartis dans tout le pays et servent à enfermer ceux qu’on appelle communément les « sans-papiers ». Les zones d’attente, qui sont pour la plupart situées dans les ports et les aéroports, permettent d’enfermer les étrangers qui débarquent sur le sol français dont la police juge, au moment de leur contrôle, qu’ils ne présentent pas les conditions requises pour séjourner sur le territoire (absence ou problème de visas, ressources insuffisantes, etc.).

Si l’on retrouve des dispositifs de confinement semblables dans le reste de l’Union européenne, une telle distinction n’est pas toujours de mise et la rétention se décline sous des modalités différentes selon les pays. Pour cette raison, j’emploie dans mon travail de recherche le terme de « lieux de rétention » au sens large pour désigner indistinctement les différents espaces de confinement des migrants, que ces derniers soient enfermés à leur arrivée sur le territoire ou après y avoir résidé pendant des mois ou des années. Ce choix n’empêche pas d’explorer et d’analyser leurs spécificités, au contraire ; mais il invite à penser les continuités entre les différents lieux d’enfermement des migrants qui, des plus invisibles aux plus médiatiques, des cellules de commissariats aux centres officiels, des restaurants réquisitionnés aux ferrys immobilisés, servent à enfermer des personnes au seul motif qu’ils se trouvent dans un pays sans autorisation de séjour.

—-

Quelle différence existe-t-il entre ces lieux et des prisons classiques ?

C’est une bonne question car les centres de rétention sont très souvent assimilés à la prison, que ce soit par méconnaissance (le plus souvent) ou dans une perspective critique (on parle notamment de « prisons pour sans-papiers » dans le champ militant). Il est certain que la comparaison est porteuse politiquement : d’un côté, elle souligne les dimensions coercitives du dispositif qui sont souvent estompées, voire déniées, dans la presse et dans les communications politiques ; de l’autre, l’expression de « prison pour sans-papiers » met l’accent sur ce qui est vécu par les personnes enfermées comme une injustice : le fait que des individus puissent être enfermés comme des délinquants sans avoir pourtant commis de délit.

La comparaison est cependant simplificatrice et je pense que l’on gagne à les distinguer, y compris si l’on se place dans une perspective critique. Les centres de rétention ont été en effet créés et institutionnalisés en France, justement, dans un mouvement de différenciation vis-à-vis de la prison : l’enfermement est d’ordre administratif et non pénal, les étrangers doivent être maintenus dans des locaux « ne relevant pas de l’administration pénitentiaire » et le terme de « rétention » s’impose contre celui de « détention ». Cette tendance est soutenue par une dépénalisation progressive de l’immigration dite clandestine qui aboutit, en 2012, à la suppression du délit de séjour irrégulier et à la mise en place d’une « retenue administrative » pour remplacer la garde-à-vue. Le rôle de la rétention s’en trouve clarifié : elle ne vise pas à sanctionner un délit mais constitue précisément une alternative au régime judiciaire, le placement des étrangers en CRA résultant d’une décision du procureur de ne pas les poursuivre pénalement. Cette dynamique est soutenue par une terminologie propre qui, dans les textes législatifs comme dans la novlangue institutionnelle, tend à euphémiser les dimensions contraignantes du dispositif – on parle de retenu et pas de détenu, de chambres et non de cellules, de garde plutôt que de surveillance, de fugue et pas d’évasion, de salle de visite et non de parloir, d’éloignement plutôt que d’expulsion, etc. Le site du ministère de l’Intérieur précise même que « la privation de liberté n’a pas un caractère coercitif ». Cette euphémisation se retrouve à l’échelle de l’Union Européenne, notamment dans les dénominations des différents lieux de rétention qui sont qualifiés par exemple de « centre de premier secours et d’accueil » à Lampedusa et de « centre de premier accueil » à Lesbos.

Cela étant dit, malgré ces efforts de différenciation, les centres de rétention s’apparentent à des prisons à bien des égards ; les améliorations matérielles et la rhétorique de l’accueil ne doivent pas masquer les logiques pénales en œuvre dans l’institution. Sur le plan spatial, d’abord : s’ils revêtent des formes différentes selon les pays et les établissements, qui vont d’anciens hangars à des centres flambant neufs en passant par des préfabriqués, ils évoquent le plus souvent l’univers carcéral : sas, chemins de ronde, guérites, barbelés, haut-parleurs, haies épineuses, cours grillagées, détecteurs de mouvements ou encore vidéo-surveillance contribuent à en faire des lieux oppressants qui alimentent, pour les personnes enfermées, l’impression d’être traitées comme des criminels. En témoignent les photographies suivantes, prises dans les lieux que j’ai étudiés : les CRA de Paris-Vincennes et de Paris-dépôt, le centre de Lampedusa et celui de Moria, à Lesbos.

—–

—–

—-

3. Couloir du centre de rétention de Paris-dépôt, réservé aux femmes, en novembre 2014 (Louise Tassin)

—–

4. Le « centre de premier secours et d’accueil » de Lampedusa en juillet 2013 avec, sur la gauche, les ruines d’un bâtiment brûlé lors d’une révolte (Louise Tassin)

—-

5. Le « centre de premier accueil » de Moria à Lesbos en septembre 2013, peu avant son ouverture (image tirée du site Welcome2Lesvos, droits réservés)

—-

Dans leur fonctionnement, ensuite, ils reposent sur une série de privations – de liberté, d’autonomie, d’intimité – qui entraînent des formes d’humiliations ordinaires, lesquelles ne sont pas sans rappeler les logiques de l’institution totale décrite par Erving Goffman à propos des hôpitaux psychiatriques. Politiquement, enfin, même s’ils ne sont pas destinés à sanctionner un délit, les chiffres montrent qu’ils ne répondent guère aux objectifs qu’ils se fixent : en France, en 2015, seule la moitié des personnes enfermées ont été expulsées et la majorité l’ont été dans l’Union Européenne (cf. rapport inter-associatif de La CIMADE sur la rétention). Alors que la rétention est censée être utilisée en dernier recours et doit uniquement servir à organiser l’expulsion, elle sert aussi et surtout à enfermer des étrangers sans les renvoyer. Autrement dit, il s’agit principalement d’une politique d’affichage destinée tant à rassurer les populations nationales qu’à dissuader les candidats à l’exil et les étrangers sans titre de séjour.

Bien qu’elle ne soit pas pénale, la rétention est donc bien pénalisante pour les sans-papiers sur qui elle pèse comme une épée de Damoclès, les contraignant à vivre dans l’instabilité permanente. S’il importe de déconstruire la rhétorique euphémisante qui les entoure, les CRA ne sont donc pas des prisons et ce sont justement leurs spécificités qu’il faut interroger, dans leur fonctionnement comme dans leurs effets : l’enfermement pour un motif administratif est-il légitime, souhaitable, possible ? Peut-on retenir sans détenir ? Expulser sans être « coercitif » ? Et quelles en sont les conséquences sur les personnes enfermées ?

—–

D’un point de vue méthodologique, vous avez fait le choix de travailler directement en immersion dans ces centres. Avez-vous dû passer par l’intermédiaire d’associations ? Comment avez-vous été perçue ?

Les centres de rétention sont encore peu documentés parce qu’ils sont difficiles d’accès aux journalistes et aux chercheurs, qui sont souvent contraints de passer par les associations pour y entrer. Malgré ces obstacles, les travaux menés sur la question sont passionnants (je pense notamment à ceux de Nicolas Fischer, Mathilde Darley, Chowra Makaremi, Bénédicte Michalon ou Olivier Clochard) et je souhaitais, dans leur continuité, tenter de mener une recherche en immersion en tant que chercheuse pour rencontrer des professionnels encore peu approchés : les policiers et les acteurs privés. Je savais que ce serait difficile, pour ne pas dire impossible. Et c’est intéressant parce que j’ai finalement obtenu trois types d’accès différents, qui disent quelque chose de chaque institution et ouvrent une réflexion méthodologique sur les avantages et les inconvénients de chaque position. En Grèce, après avoir déposé en vain plusieurs demandes, il a fallu se débrouiller sur place au jour le jour : identifier les responsables, toquer aux portes, faire jouer les réseaux d’interconnaissance, et j’ai mené de nombreux entretiens autour des lieux d’enfermement avant de pouvoir y entrer, finalement sans difficulté, à de nombreuses reprises, en accompagnant une habitante qui travaillait pour une association. En Italie, j’ai déposé trois demandes différentes en tant que membre d’association et en tant que chercheuse. Finalement, c’est au bout de plusieurs mois d’attente et de plusieurs séjours, au cours desquels j’étais parvenue à entrer officieusement dans le centre avec le prêtre de l’île puis en gagnant la confiance d’un membre de la direction, que le précieux sésame m’a été accordé, en tant que doctorante, mais pour un temps limité dans des conditions restrictives. En France en revanche, contre toute attente, j’ai eu la chance après deux premiers refus de pouvoir mener ma recherche en immersion pendant plus de trois mois dans un des plus grands centres de rétention, où la hiérarchie m’a laissé carte blanche, m’offrant des conditions de recherches inédites qui, à ma connaissance, n’avaient pas de précédent. J’ai pu m’y rendre au quotidien et mener des entretiens et des observations auprès des différents professionnels et des personnes enfermées. Après avoir été présentée aux responsables de chaque service, je me suis adressée aux agents qui, passés quelques réticences initiales, n’étaient pas mécontents de se soustraire à leur activité et de se confier sur un sujet qu’ils n’ont guère le droit ni l’occasion d’évoquer à l’extérieur.

Les difficultés rencontrées dans l’accès aux lieux ont retardé mon calendrier et m’ont demandé de redoubler d’efforts et d’idées pour déjouer les interdits, mais elles se sont aussi avérées édifiantes à plusieurs égards. Elles ont révélé les différents obstacles bureaucratiques qui protègent la rétention des regards extérieurs et m’ont conduite à contourner l’institution pour m’intéresser à ce qui se passait autour d’elle, c’est-à-dire à examiner les relations entre les centres et la société locale dans laquelle ils s’inscrivent, question encore peu étudiée bien que très intéressante.

—-

Ces centres sont-ils directement gérés par l’État, ou peuvent-ils être sous-traités ? Les centres de rétention administrative ont-ils le même statut dans les différents pays d’Europe ?

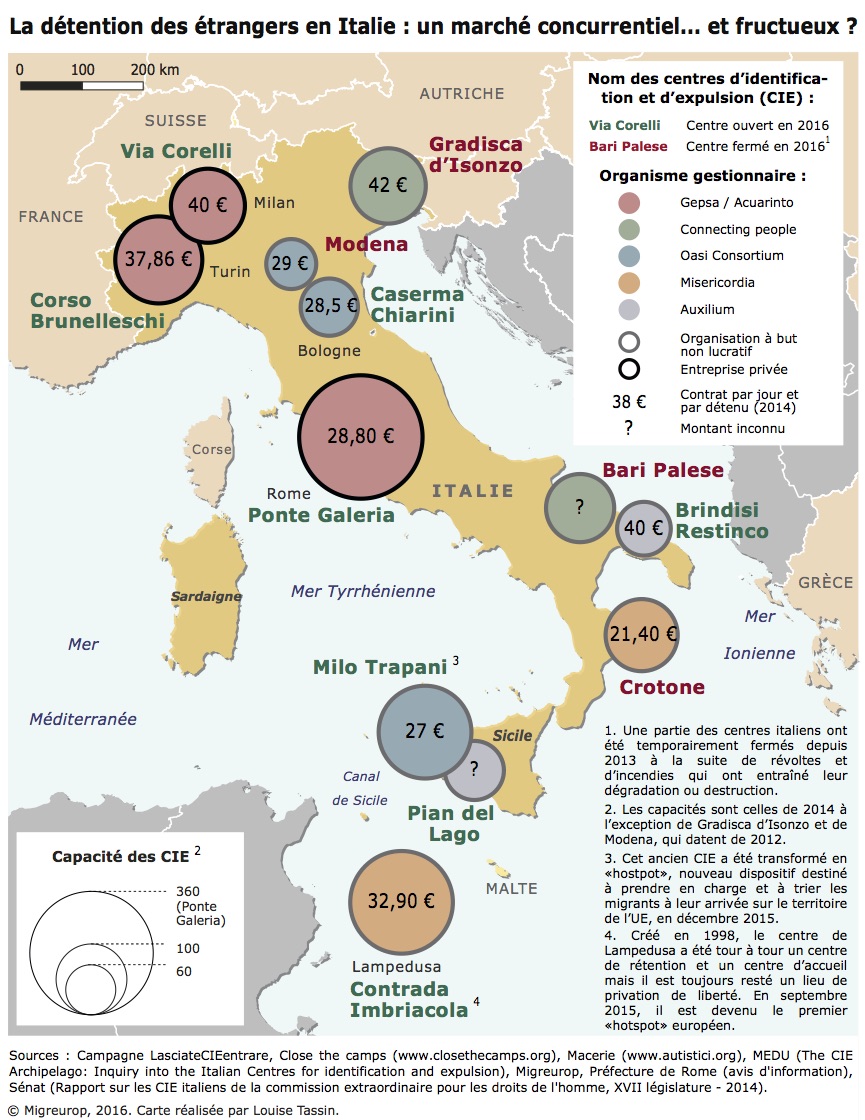

Les années 2000 ont vu se développer dans l’Union Européenne un nouveau marché de la sécurisation des frontières qui résulte d’une convergence d’intérêts entre les dirigeants politiques européens, qui cherchent à contrôler davantage l’immigration, et les principaux acteurs économiques de la défense et de la sécurité, qui souhaitent étendre leur champ d’activité. Comme le souligne un récent rapport du réseau Migreurop, auquel j’ai participé, ce marché est dominé par les leaders mondiaux de l’industrie de la défense : Thales, Finmeccanica et Airbus.

Si les centres de rétention restent sous la responsabilité des États-membres, ils tendent à devenir un secteur florissant de ce nouveau business. Ils sont de plus en plus souvent gérés par des acteurs privés, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’associations, ce qui n’est pas sans implications sur la prise en charge des migrants et sur leur accès à un certain nombre de droits ou de services. Ce sujet reste encore peu documenté alors qu’il est, à mon sens, un enjeu particulièrement important des études sur le contrôle migratoire. Je l’ai donc placé au centre de ma thèse qui porte sur la gestion publique-privée des lieux de rétention dans l’Union Européenne à travers une étude de cas à Paris, Lampedusa et Lesbos. Ces cas présentent l’intérêt de cristalliser trois formes de sous-traitance : à des entreprises pour Paris, où l’intendance des CRA et « l’accueil » des retenus sont délégués à des prestataires de service ; à des associations pour Lampedusa, où la gestion du centre a été confiée à différentes coopératives sociales depuis sa création ; à la société locale, enfin, pour Lesbos, où les habitants ont été contraints, en l’absence de prise en charge officielle par les autorités, d’assurer tout ou partie de l’accueil des migrants sur l’île.

Il faut savoir que la privatisation des lieux de rétention revêt des formes très différentes dans l’Union européenne. Pour ne citer que quelques cas afin d’en donner un aperçu, la gestion des centres peut être complètement privatisée comme au Royaume-Uni, où les prestations vont du nettoyage à la sécurité. G4S, Geo Group, Mitie, Serco, Tascor : les entreprises gestionnaires sont toutes des multinationales ayant acquis une longue expérience dans le secteur de la détention. La privatisation peut être à l’inverse ponctuelle, comme en France, où l’accompagnement juridique est confié à des associations et où seules la construction, la maintenance et l’intendance des sites sont externalisés à des entreprises. Ces dernières sont pour la majeure partie des filiales de grands groupes eux aussi investis dans la construction ou la gestion de lieux d’enfermement comme Engie (ex GDF-Suez), Vinci, Compass ou encore Sodexo, présents dans le marché de la rétention comme dans celui des prisons. Enfin, on a des formes plus hybrides, comme en Italie notamment, où les centres sont gérés entièrement par des associations et, depuis quelques années, par des sociétés privées, mais restent surveillés par les forces de l’ordre qui assurent aussi l’identification policière. Bien que multiforme, cette privatisation soulève plusieurs questions transversales.

Premièrement, si la sous-traitance est censée favoriser l’intervention d’acteurs spécialisés, on peut se demander si la mise en concurrence des entreprises et la poursuite d’une logique lucrative ne risquent pas de mettre en péril la qualité des services proposés. Et c’est une question qui se pose également, sous des modalités un peu différentes, pour les associations, elles aussi mises en compétition via les appels d’offres qui sont guidés par une logique de moindre coût. En Italie par exemple, les sommes allouées par les préfectures à la gestion des centres dans le cadre d’appels d’offre nationaux tendent à diminuer au fil des marchés successifs. Gepsa, leader du marché de la rétention en France et partenaire privilégié de l’administration pénitentiaire, a ainsi gagné la gestion de trois centres de rétention en Italie en 2012 et 2014 avec des tarifs de 20 à 30% inférieurs à ceux proposés par ses prédécesseurs. Et sur l’ensemble du pays, en 2014, le coût par jour et par retenu des prestations proposées par les organismes privés oscillait entre 20 et 40 euros, donc du simple au double, avec un risque de traitements différenciés selon les organismes. Il est cependant difficile de tirer de ces chiffres des conclusions sur la qualité des prestations car, dans un système mafieux où plusieurs gestionnaires ont été accusés de tirer des bénéfices illégaux de leur activité, le fait de proposer un prix journalier plus élevé n’est pas un gage certain de qualité. « Tu n’as pas idée de combien on gagne sur le dos des immigrés. Le trafic de drogue est moins rentable », a ainsi affirmé Salvatore Buzzi, ancien militant de l’extrême gauche italienne aujourd’hui au cœur d’un scandale national, Mafia capitale. Ce dernier a révélé l’existence d’un immense réseau mafieux qui, sous la direction de l’ex-terroriste d’extrême-droite Massimo Carminati, favorisait certaines entreprises dans l’attribution des marchés des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et gonflait les chiffres de présence pour augmenter les marges des gestionnaires.

—-

—-

Une deuxième question, qui émane de la première, est celle du risque de dilution des responsabilités induit par ces régimes de sous-traitance. Plusieurs cas d’abus sexuels et de traitements dégradants menés par des agents privés ont été recensés, notamment au Royaume-Uni et en Italie, et ce sont toujours les organismes gestionnaires qui ont été pointés du doigt et sanctionnés. On peut se demander si la privatisation ne permet pas aux États d’externaliser la responsabilité des atteintes aux droits fondamentaux dont les lieux de rétention sont régulièrement le théâtre ; et si cette privatisation ne contribue pas, de cette manière, à renforcer l’opacité des lieux. Autrement dit, si la sous-traitance ne serait pas une forme d’externalisation en interne, qui permet d’éloigner la prise en charge des migrants, loin des regards et des normes nationales et internationales.

Une troisième question est celle des dimensions symboliques de la sous-traitance. Quel est l’effet, en termes de représentations, du recours à des entreprises spécialisées dans l’armement, la sécurité ou la gestion des prisons pour gérer des étrangers sans titre de séjour ? Et à l’inverse, quel est l’impact de l’introduction d’acteurs humanitaires ou de prestataires spécialisés dans l’assistance dans des institutions principalement coercitives ? Dans quelle mesure est-ce que cela contribue à normaliser, dépolitiser, légitimer l’institution ? Autant de questions qui, en creux, en soulèvent une autre : celle de savoir si la délégation de certains services par l’État traduit un recul du pouvoir étatique dans ces lieux ou si, en participant à sa légitimation par exemple, elle ne tend pas à le renforcer.

Une dernière question est enfin celle du rôle des entreprises privées dans le développement et l’orientation des politiques migratoires européennes. Alors que la sécurisation des frontières est peu efficace au regard de ses objectifs, comment expliquer qu’elle soit renouvelée et même renforcée ? Serait-ce aussi, peut-être, parce que des acteurs privés influents y trouvent un intérêt ? C’est ce que tendent à montrer les quelques travaux existants sur la question, comme l’ouvrage Xenophobie Business de Claire Rodier.

—–

Il existe des centres de rétention administrative depuis au moins la guerre d’Espagne. Depuis le traité d’Amsterdam de 1999, leur nombre n’a cependant cessé d’augmenter. Peut-on identifier une géographie de ces camps et de leur évolution ? Comment explique-t-on cette augmentation ?

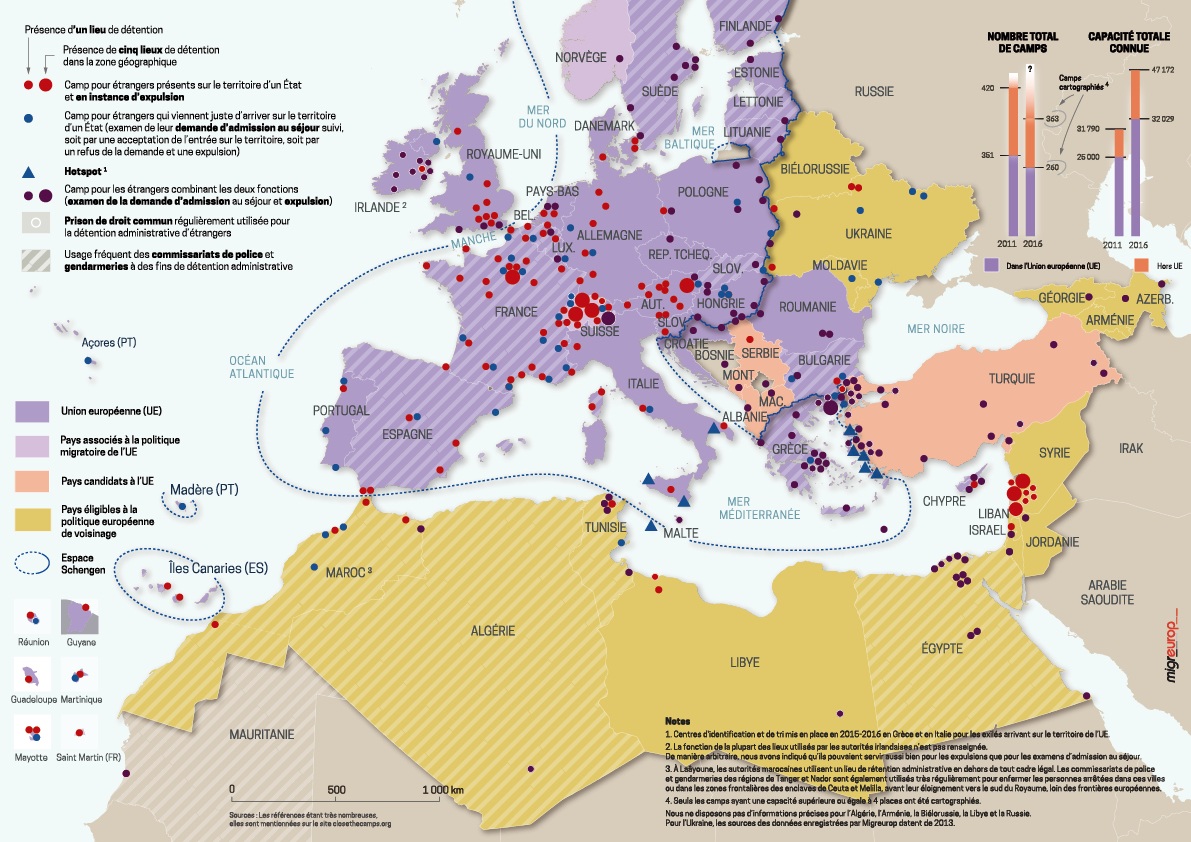

L’internement administratif des étrangers trouve sa source dans les pratiques coloniales mais il s’est officialisé et développé depuis quelques décennies. Après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, les politiques migratoires de l’Union européenne s’étaient fixé trois objectifs conjoints : l’intégration des étrangers en situation régulière, la protection des réfugiés et la lutte contre l’immigration clandestine. Cependant, à la faveur du contexte provoqué par les attentats du 11 septembre 2001, le dernier volet a rapidement été privilégié. Lors du sommet de Séville en juin 2002, le contrôle des frontières est devenu la priorité de l’Union Européenne au détriment des politiques d’asile. En quelques années, toute une série de dispositifs juridiques, matériels et humains destinés à empêcher l’immigration irrégulière ont été mis en place, entraînant le développement des centres de rétention. En France en particulier, où des objectifs chiffrés de reconduites à la frontière ont été établis, le phénomène a connu une croissance sans précédent. Entre 2002 et 2008, le nombre de places en rétention a augmenté de 120%, le nombre d’interpellations est passé de 50 000 à 112 000 et le nombre d’expulsions, qui oscillait jusque-là entre 6 000 et 11 000 par an, est monté à 29 000.

Si des statistiques officielles et associatives existent en France, le développement des lieux de rétention à l’échelle de l’Union Européenne est en revanche plus difficile à documenter, car il n’existe pas de recensement officiel : dans de nombreux pays, les informations sont très lacunaires et se récoltent au compte-goutte. C’est ce qui a conduit le réseau Migreurop, dont je suis membre individuelle, à se lancer dans un travail à la fois vaste et minutieux de récolte d’informations sur les « camps d’étrangers » dans l’Union Européenne et au-delà. Je précise : Migreurop est un réseau européen et africain d’associations, de militants et de chercheurs dont l’objectif est de faire connaître et de lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers. Une première « carte des camps » a été publiée dès 2003 grâce au travail collectif des membres du réseau, qui s’est peu à peu formalisé. Nous avons constitué un « groupe cartographie » qui rassemble désormais une trentaine de membres actifs chargés de récolter des informations par pays en vue d’affiner et de tenir à jour cette « carte des camps », dont la dernière édition est sortie en octobre 2016. Elle dénombre aujourd’hui au moins 360 lieux de confinement dans 44 pays, pour une capacité totale connue de plus de 47 000 places.

—-

—-

Cette mobilisation a pris un nouvel élan ces dernières années avec le projet de cartographie dynamique et participative « close the camps », qui se donne trois objectifs, à la croisée de la recherche et du militantisme : documenter les lieux, les formes et les conditions de l’enfermement des étrangers et leurs conséquences par la constitution d’une base de données quantitatives et qualitatives ; faciliter l’accès aux informations sur les lieux de rétention et le contact avec les personnes enfermées en publiant des informations pratiques : adresses des lieux, noms et contact des associations, numéros des cabines téléphoniques, etc. ; enfin, mobiliser plus largement celles et ceux qui s’opposent aux mécanismes d’enfermement et d’éloignement des migrants pour défendre leurs droits fondamentaux à travers des campagnes et des actions communes.

—-

La crise migratoire qui touche l’Europe de façon plus accrue depuis le début des années 2010 a-t-elle changé cette géographie ?

Petite remarque préliminaire, si vous me le permettez : je mettrais des guillemets à la notion de « crise migratoire » qui pose question à plus d’un titre, comme le montre notamment un récent dossier de Plein Droit, la revue du Gisti, qui invite à s’interroger sur les mécanismes de mise en spectacle des arrivées de migrants et sur leur construction en problème public. Ces arrivées ne constituent en effet qu’une part mineure des migrations internationales et des mouvements de réfugiés à l’échelle mondiale, notamment dans les pays voisins de la Syrie. Elles ne sont pas inédites dans l’histoire de l’UE, qui a connu un nombre de demandes d’asile similaire dans les années 1990 alors qu’elle n’était constituée que de quinze États membres contre 28 aujourd’hui. Enfin, ces arrivées masquent les réalités de l’immigration irrégulière en Europe, laquelle est surtout le fait de personnes entrées légalement sur le territoire et restées au-delà de l’expiration de leur titre de séjour. Plusieurs chercheurs, comme Karen Akoka, suggèrent qu’il s’agirait en fait moins d’une crise des réfugiés que d’une crise des politiques d’asile.

Cela étant dit, l’augmentation relative du nombre d’arrivées de migrants dans l’Union Européenne en 2015 n’a pas été sans conséquences. Elle a renforcé la dynamique « d’encampement », pour reprendre une notion développée par Michel Agier, qui se donne à voir dans l’Union Européenne depuis une décennie. La géographie des lieux de rétention à proprement parler ne s’est guère transformée mais on a vu fleurir de nouveaux lieux de confinement qui ne disent pas leur nom. D’une part, les campements se sont multipliés et/ou renforcés dans certaines zones des capitales et aux frontières de l’espace Schengen sous l’effet du durcissement des politiques migratoires et de la fermeture de certaines frontières, comme à Idomeni, Vintimille, Paris ou Calais. S’il ne s’agit pas de lieux de rétention, les migrants sont bien relégués dans certains espaces où ils n’ont guère d’autre choix que de se trouver, et les centres de rétention s’en font parfois les relais. Après des arrestations massives, les CRA français ont ainsi servi à plusieurs reprises à désengorger Calais en enfermant des populations qui ne pouvaient pourtant pas être expulsées. D’autre part, l’Union Européenne a répondu à ces mouvements de population par la mise en place d’un nouveau dispositif d’accueil à l’échelle européenne : les hotspots, qui sont censés améliorer la prise en charge des migrants à leur arrivée sur le territoire mais contribuent surtout, en pratique, à mieux organiser leur tri et leur contrôle.

—-

La Commission Européenne a fortement insisté sur la création de ces « hotspots », depuis l’été 2015. De quoi s’agit-il ? S’agit-il véritablement d’un tournant dans la philosophie générale du traitement de la question migratoire ?

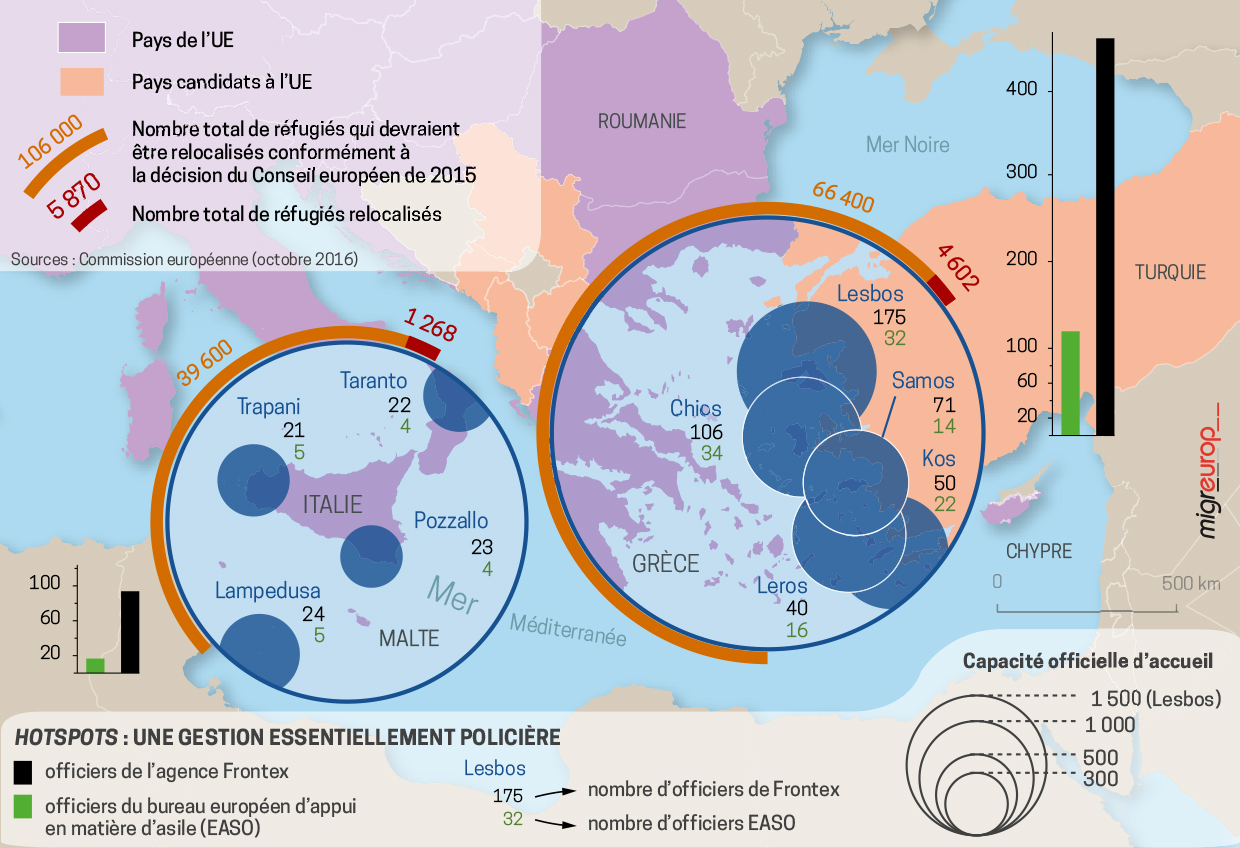

Pour répondre à la dite « crise migratoire », l’Union européenne a en effet promu la mise en place de ce qu’elle a nommé « l’approche hotspots ». D’après la Commission européenne, cette approche vise à apporter une assistance immédiate aux États membres exposés à des « pressions migratoires disproportionnées » aux frontières extérieures de l’UE. Les hotspots doivent servir à mettre en œuvre les mécanismes temporaires de « relocalisation », c’est-à-dire à faciliter la réinstallation des réfugiés statutaires dans les États membres, à assurer l’identification des migrants à leur arrivée et à coordonner les expulsions.

L’Italie et la Grèce sont devenues les principales voies d’entrée irrégulière dans l’Union Européenne depuis la fin des années 20001 . Les premiers dispositifs ont donc été installés sur deux îles emblématiques du « spectacle de la frontière », pour reprendre l’expression du chercheur Paolo Cuttitta : l’île de Lampedusa, perdue à l’extrême sud de la Sicile au milieu de la Méditerranée, où un hotspot expérimental a été ouvert en septembre 2015 ; et l’île de Lesbos, située en mer Égée à une dizaine de kilomètres des côtes turques, où le hotspot de Moria a été officialisé le 16 octobre 2015.

Bien que ce système ait été systématiquement présenté comme une « nouvelle approche », les logiques et les pratiques qu’on y observe s’inscrivent dans la continuité des politiques migratoires développées dans l’Union Européenne depuis une quinzaine d’années. Les hotspots ont d’ailleurs été installés dans des structures préexistantes qui fonctionnaient déjà suivant des procédés semblables et qui sont, pour partie, gérés par les mêmes acteurs. Le Centre de premier secours et d’accueil (CPSA) de Lampedusa, ouvert en 2006 pour remplacer un centre de rétention créé en 1998, servait depuis des années à détenir les migrants le temps d’organiser leur transfert, en fonction de leur situation, vers des centres d’accueil ou des lieux de rétention destinés à leur expulsion. Et si les questions migratoires ont été gérées de façon relativement chaotique sur l’île de Lesbos depuis le début des années 2000, une nouvelle structure au statut de « KEPY » (qui signifie centre de premier accueil) a été ouverte en septembre 2013 afin d’organiser le « screening » des étrangers : l’identification des individus et, selon leur nationalité et leur degré de vulnérabilité, leur remise en liberté ou leur transfert dans un autre centre en vue de leur renvoi.

Sous couvert d’innovation, l’approche hotspots semble en fait moins renouveler les modes de prise en charge des migrants qu’officialiser des mesures déjà en place mais peu formalisées, justement parce que peu conformes au droit européen : le tri et l’enfermement arbitraires des migrants. Deux constats peuvent être faits. D’une part, les hotspots ne sont pas efficaces au regard de leurs objectifs officiels. Le nombre de relocalisations effectives reste pour le moment marginal – en octobre 2016, seules 5 870 relocalisations avaient été effectuées depuis la Grèce et l’Italie sur les 106 000 prévues par l’Union Européenne d’ici 2017 – tandis que les expulsions se heurtent à plusieurs difficultés (identifier la nationalité des individus et obtenir un laissez-passer auprès de leurs pays d’origine notamment).

—-

—-

D’autre part, comme le montre cette carte de Migreurop, les hotspots constituent principalement un lieu de contrôle. Dotés d’un personnel essentiellement policier, ils servent surtout à attribuer aux étrangers des statuts – demandeurs d’asile ou migrants économiques – qui reviennent à faire un tri tant pratique que symbolique entre les « bons » réfugiés, qui seront accueillis dans des structures ouvertes, et les « mauvais » migrants, destinés à être expulsés du territoire. D’après plusieurs témoignages en particulier à Lampedusa2 , ce tri est souvent effectué de façon arbitraire selon les nationalités ou à l’issue de brefs entretiens dépourvus de tout accompagnement juridique. Par ailleurs, le cadre législatif des hotspots n’étant pas fixé à l’échelle européenne, les garanties nécessaires à un traitement respectueux des personnes ne sont pas assurées : non seulement les conditions matérielles de prise en charge laissent à désirer et sont dénoncées comme indignes par de nombreux acteurs de la société civile3 , mais les hotspots autorisent le recours au confinement sans l’encadrer juridiquement, ce qui est pour le moins problématique. Les migrants peuvent être retenus pendant des semaines, voire des mois, sans que leur privation de liberté ne soit décidée, notifiée ni contrôlée par aucun juge.

—–

Des petites îles de ce type ont-elles l’ingénierie et la place suffisante pour accueillir de pareilles infrastructures ? Comment a-t-on choisi d’installer des camps sur ces territoires ? Le choix d’îles était-il volontaire ? Les pouvoirs publics locaux ont-ils été consultés ?

Votre question est intéressante parce qu’elle souligne entre les lignes un phénomène trop souvent oublié : le fait que ces îles ne sont pas naturellement un lieu de passage migratoire ; non seulement elles ne l’ont pas toujours été mais elles ont même été en partie construites comme des îles-frontières.

Si on prend le cas de Lampedusa par exemple, les arrivées de migrants dans le canal de Sicile sont relativement récentes. Les premières datent de la fin des années 1980 mais elles se multiplient surtout dans les années 2000 et restent minoritaires, voire marginales, au regard du nombre total d’entrées et de séjours irréguliers sur le territoire italien. Contrairement à sa voisine Pantelleria, pourtant plus proche encore des côtes tunisiennes, l’île est devenue un symbole de l’immigration dite clandestine sous l’effet de deux impulsions conjointes liées aux politiques européennes. D’une part, la sécurisation du détroit de Gibraltar et des îles Canaries, qui a entraîné un déplacement des routes migratoires en direction de l’Italie puis de la Grèce. D’autre part, l’installation sur ses terres d’un des premiers centres de rétention d’Italie en 1998, qui marque un tournant dans l’histoire de l’île mais s’inscrit dans sa continuité. Du fait de sa position géostratégique au cœur de la Méditerranée, Lampedusa a fait l’objet en effet d’une militarisation croissante depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la création notamment d’une base de l’OTAN dans les années 1970. Face à la recrudescence des arrivées de migrants dans la région, l’île offrait donc aux autorités des moyens techniques et un support symbolique pour gérer à distance une population considérée comme indésirable. Peu à peu, les embarcations interceptées en mer, parfois même à une centaine de kilomètres, y ont été systématiquement transférées, alimentant des images d’invasion souvent impressionnantes alors même que le nombre d’arrivées, rapporté aux chiffres nationaux et européens, s’avérait bien relatif.

C’est en cela, certainement, que les îles jouent un rôle clef dans le « spectacle de la frontière » : l’enfermement dans ces espaces éloignés peut contribuer à tenir physiquement et symboliquement les migrants à l’écart, mais il peut aussi faciliter un transfert rapide vers le continent, que les autorités souhaitent attirer l’attention sur une gestion exemplaire du phénomène ou soustraire les étrangers aux projecteurs médiatiques. Tour à tour lieux de mise en scène ou d’invisibilisation des questions migratoires, comme à Lesbos et Lampedusa, les îles sont un instrument particulièrement malléable des politiques migratoires nationales et européennes.

—-

Vous avez parlé, pour ces camps, de lieux « d’institutionnalisation de l’improvisation ». Pourriez-vous expliquer ce que cela recouvre ?

Cette idée s’inscrit dans la continuité des travaux de Marc Bernardot, qui a montré comment le recours à l’internement administratif des étrangers, qui avait été pensé au départ comme une solution temporaire face à des situations de crise, s’était pérennisé. C’est exactement ce qui s’est passé à Lesbos et à Lampedusa, où l’on observe deux processus contradictoires qui reflètent la gestion des flux migratoires dans l’Union Européenne : la permanence de l’urgence et l’institutionnalisation de l’exception.

Je m’explique. Dans les deux cas, les lieux de rétention ont ouvert et se sont développés dans l’improvisation, entraînant de façon chronique des situations contraires au respect des droits fondamentaux des personnes enfermées. À Lampedusa, les premiers arrivants à la fin des années 1980 étaient gardés dans un petit baraquement près du port, avant que la multiplication des arrivées ne conduise les autorités à réquisitionner une ancienne caserne militaire près de l’aéroport. Depuis, le centre a changé plusieurs fois de statut au gré des polémiques qui l’entouraient : créé comme un centre de rétention en 1998 (CPT pour « centre de séjour temporaire »), il est transformé en 2006 en centre d’accueil avec la création d’une nouvelle structure, dotée d’un nouveau statut, censée rompre avec l’image négative du CPT en facilitant un transfert rapide des étrangers vers la Sicile ou le continent (CPSA, pour « centre de premier secours et d’accueil »).

En 2009, pour répondre aux exigences sécuritaires du gouvernement Berlusconi, le centre est cependant de nouveau utilisé pendant quelques mois comme un centre de rétention (dont le nouveau nom, en Italie, est désormais CIE pour « centre d’identification et d’expulsion ») avant de brûler dans un incendie suite à des révoltes puis de rouvrir, en juillet 2012, avec son statut de CPSA. Il gardera son statut jusqu’à 2015 où il se verra transformé en « hotspot ».

Ponctuée d’événements polémiques, l’histoire discontinue du centre au fil des gouvernements successifs perpétue ainsi des logiques d’improvisation qui favorisent la permanence de situations d’exception. Parmi elles, on compte notamment des expulsions collectives condamnées par une résolution du Parlement européen ou la surpopulation chronique du centre, avec des taux d’occupation qui vont parfois jusqu’au triple des capacités officielles. En juillet 2013, on dénombrait ainsi plus de 900 occupants pour 300 places, ce qui a contraint les personnes à dormir dans les cours extérieures du centre, à même le sol, comme le montre la photographie suivante.

—-

9. Des personnes sont contraintes de dormir à même le sol en extérieur dans le centre de Lampedusa, en juillet 2013 (Louise Tassin)

—-

À cela s’ajoute l’encadrement législatif flou des CPSA, qui ne dit rien des conditions ni de la durée de la privation de liberté. Difficultés d’accès aux informations juridiques, manque d’interprètes, absence de contrôle judiciaire de l’enfermement : les migrants sont régulièrement enfermés pendant des semaines sans rencontrer de juge ni d’avocats et sans avoir la possibilité de déposer un recours, ce qui a abouti à plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en décembre 2016. Enfin, les conditions matérielles ont été maintes fois dénoncées comme indignes, le plus souvent sans suite, et des lieux inadaptés à la prise en charge des migrants ont été réquisitionnés à plusieurs reprises, comme en 2011 (bâtiment religieux, salle de la municipalité, local associatif pour la protection des tortues, base militaire à l’extrémité de l’île, résidence hôtelière). Bref, la liste est longue et fait écho à d’autres situations frontalières, notamment en Grèce.

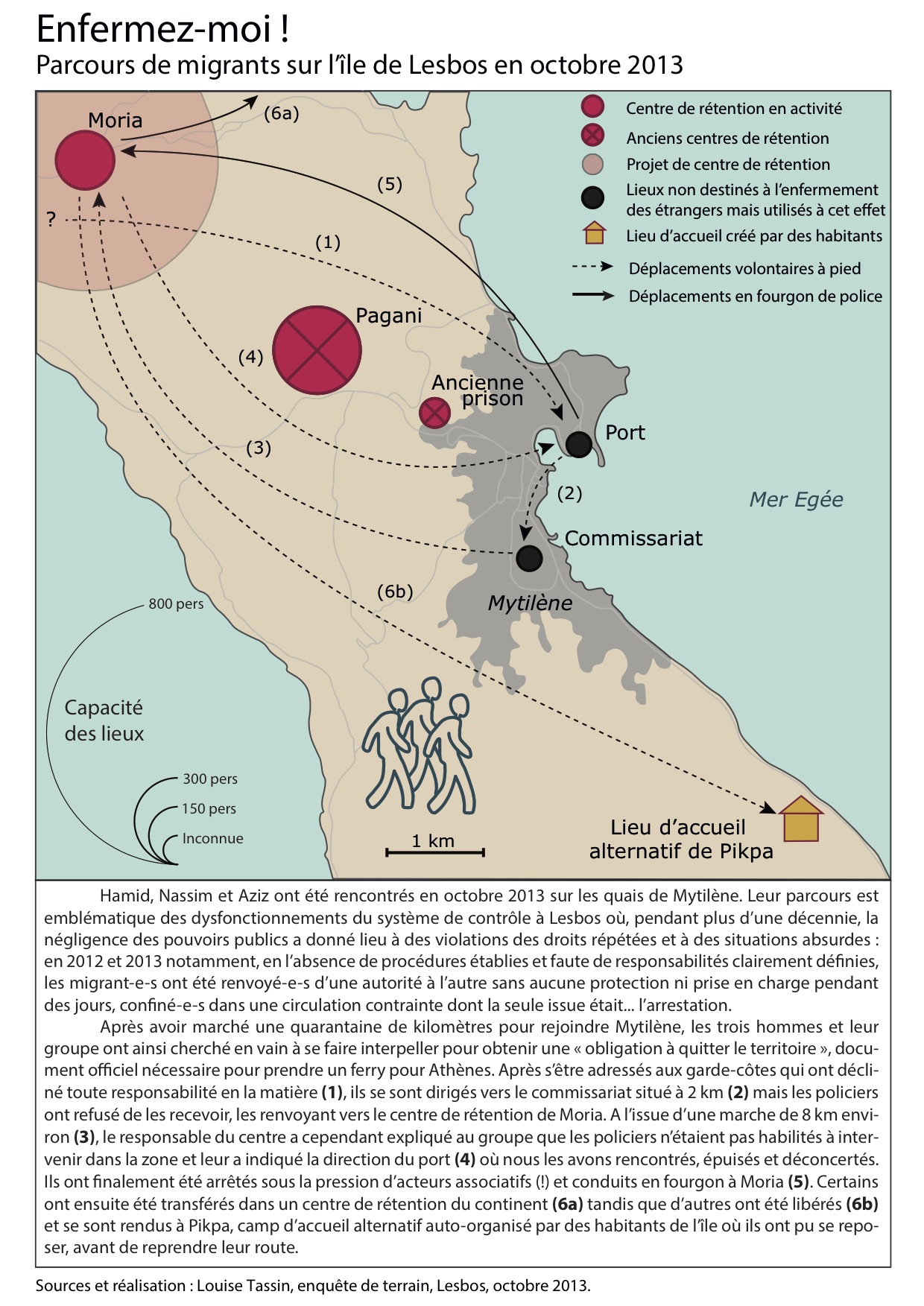

À Lesbos en effet, on est dans une situation inverse et pourtant semblable : l’absence d’infrastructure officielle et les réticences des autorités à prendre en charge les migrants et à reconnaître le caractère durable de leurs arrivées sont propices aux violations des droits. Alors que les arrivées de migrants n’ont guère cessé depuis la fin des années 1990, ou alors sur de courtes périodes, il a fallu attendre plus de dix ans pour qu’ouvre le premier lieu de rétention officiel, créé et utilisé comme un « centre d’accueil » en septembre 2013. Jusque-là, les migrants ont été tour à tour enfermés au sous-sol du commissariat, dans l’ancienne prison de l’île puis dans un entrepôt du quartier de Pagani, hangar composé de grandes pièces collectives où des centaines de migrants étaient détenus dans une promiscuité totale, sans accès à une cour extérieure, dans des conditions indécentes4 . Le centre a fini par fermer fin 2009 sous l’effet conjoint de mobilisations locales et de préoccupations nationales et européennes, mais la situation ne s’est guère arrangée depuis. Par la suite, les migrants ont été laissés à la rue, abandonnés à eux-mêmes dans les parcs et les avenues de la ville, ou alors enfermés dans la zone internationale du port de Mytilène sans protection ni prise en charge : à l’extérieur, derrière des grilles, entre des carcasses de voiture et des vieux bateaux, sans même un abri jusqu’à l’été 2013 où, sous la pression des habitants et des associations, trois tentes ont été installées.

—-

10. Des migrants sont enfermés dans la zone internationale du port de Mytilène à Lesbos où débarquent des touristes arrivant de Turquie, en août 2013 (Louise Tassin)

—-

Exemple paradigmatique des situations ubuesques auxquelles l’absence d’anticipation des arrivées de migrants a donné lieu à Lesbos, les exilés étaient amenés en 2012 et 2013 à solliciter eux-mêmes les autorités de police et les garde-côtes pour se faire arrêter, car c’était le seul moyen pour eux d’obtenir une obligation à quitter le territoire qui, constituant en même temps une autorisation de séjour temporaire, leur permettait de prendre un ferry pour Athènes. L’ouverture du « centre de premier accueil » de Moria en septembre 2013 n’a pas réglé ces problèmes, ou alors à la marge. D’une part, il a rapidement été surpeuplé et des migrants se sont retrouvés à errer dans les rues de l’île. En octobre 2013 par exemple, j’ai rencontré un groupe d’une vingtaine d’hommes sur le port qui, arrivés quelques jours avant à une quarantaine de kilomètres de Mytilène, la capitale de l’île, venaient de se rendre en vain au commissariat, chez les garde-côtes et au « centre d’accueil » pour se faire arrêter et enfermer. C’est paradoxalement grâce à la mobilisation d’acteurs associatifs qu’ils ont été emmenés dans le centre de rétention d’où certains étaient libérés mais d’autres… transférés vers d’autres lieux de confinement.

—-

—–

D’autre part, la multiplication soudaine des arrivées à Lesbos à partir du printemps 2015 a mis à mal le système d’enfermement. Les étrangers ont été placés dans le centre puis, faute d’espace suffisant, dans des camps de fortune installés dans la précipitation en divers endroits de l’île. Très vite surpeuplés et insalubres, ces lieux ont fait l’objet de vives critiques de la part des acteurs locaux, des organisations internationales et des ONG présentes sur place5 .

—-

Les arrivées massives dans ces deux lieux ont largement transformé les paysages locaux. Comment cela s’est-il manifesté ? Quel type d’urbanité s’est développée autour des camps, dans les villes alentours ? Est-ce que les centres de rétention administrative produisent de nouveaux lieux ? Comment sont-ils intégrés à l’espace environnant, aussi bien à Lampedusa qu’à Lesbos ?

Je ne suis pas géographe et je manque donc certainement de finesse pour répondre à ces interrogations, mais elles touchent un élément central : la question de la visibilité des lieux de rétention dans l’espace public, qui est pour le moins paradoxale. Alors que les projecteurs médiatiques sont régulièrement braqués sur Lesbos et Lampedusa, alors que ces deux îles sont devenues un emblème national et européen de l’immigration dite clandestine et de son contrôle, les lieux de rétention qui en sont le socle restent quant à eux tenus dans une relative opacité. Le théâtre de la sécurisation des frontières se donne à voir, mais de l’extérieur, en préservant certains espaces et certaines pratiques à l’abri des regards.

Si l’on revient aux prémices des dispositifs, les premiers lieux de rétention à Lesbos et Lampedusa étaient peu visibles dans l’espace public, y compris quand ils se trouvaient au cœur de la ville. La rétention se définissait en fait moins par un lieu que par une pratique : le confinement administratif dans des espaces préexistants adaptés, ou adaptables, à la privation de liberté – commissariat, caserne militaire, ancienne prison, port ou entrepôt. Seuls des barbelés installés au-dessus des grilles de la caserne à Lampedusa ou de l’entrepôt à Lesbos transformaient les murs de la ville.

Quant aux centres actuels, qui ont été construits ad hoc en 2006 et 2013, ils ont tous les deux été installés à l’écart de la ville, sur des terrains militaires : à Lampedusa, le centre se trouve au fond d’une petite vallée, au bout d’une route qui ne dessert que lui ; à Lesbos, il a été édifié à une dizaine de kilomètres de la capitale de l’île, Mytilène, dans une zone rurale en marge d’un petit village.

—-

—–

13. Le centre de Moria, à Lesbos, en juin 2014 (image tirée du site Welcome2Lesvos, droits réservés)

—–

Ces choix ne sont pas anodins. Comme le montrent les archives du conseil municipal de Lampedusa sur le choix de l’emplacement du centre au début des années 2000, les propositions, édifiantes, rejoignaient toutes un même objectif : chenil en périphérie d’une réserve naturelle, base militaire située à l’extrémité de l’île, rocher inhabité à plusieurs miles des côtes, il fallait l’installer le plus loin possible des regards extérieurs et, surtout, de la vue des touristes. De même, à Lesbos, alors qu’un premier projet de centre avait vu le jour au cœur d’une zone commerciale de Mytilène, la mobilisation des entrepreneurs locaux contre une installation qu’ils jugeaient susceptible de nuire à leur image a eu raison du projet, et les autorités locales ont fini par se rabattre sur un terrain en périphérie. Elles ont ce faisant créé un nouveau pôle d’activité, si tant est qu’on puisse l’appeler ainsi, dans une zone enclavée.

Je dirais donc que c’est peut-être moins les centres de rétention en eux-mêmes – qui cherchent à se faire discrets – que leurs dysfonctionnements qui modifient l’espace urbain. La présence des lieux de rétention empêche ou tout du moins réduit le contact avec les migrants, et c’est quand les murs se fissurent que la ville se transforme. Une de ces fissures s’est ouverte quand, en 2012 et 2013, faute d’infrastructure, les migrants ont été enfermés à Lesbos aux yeux de tous, derrière un grillage situé à l’extrémité du port de plaisance, lieu de promenade par excellence des touristes et des habitants ; ou quand, en 2015, le hostpot de Moria s’est étendu dans plusieurs camps constitués de centaines de tentes parsemées aux alentours du centre. En témoignent notamment les documents et les photos rassemblés par des habitants et militants du groupe Welcome2Lesvos, collectif qui documente la situation migratoire sur l’île, facilite l’accès des migrants aux informations juridiques et organise régulièrement des actions avec et pour les migrants.

Une autre fissure s’est ouverte quand, en 2011, les Tunisiens arrivés à Lampedusa, trop nombreux pour un centre d’accueil surpeuplé, ont été contraints de dormir par milliers dans des abris de fortune sur les collines autour de la ville ; ou quand, en 2013, des Erythréens et des Ethiopiens ont manifesté par centaines dans les rues de l’île pour refuser la prise d’empreintes digitales, comme en témoigne la photographie suivante.

—–

14. Manifestation dans les rues de Lampedusa contre la prise d’empreintes digitales, en juillet 2013 (Louise Tassin)

—–

C’est finalement principalement par la militarisation de l’espace public que se transforment les urbanités : par les différents dispositifs matériels de contrôle déployés – bateaux, hélicoptères, avions, véhicules, camp militaire – d’une part, et par la présence physique des différentes forces de l’ordre dans la ville d’autre part. Policiers, gendarmes, garde-côtes, militaires, agents de l’agence européenne Frontex, le nombre d’acteurs de la sécurité a explosé. Ils sont d’autant plus visibles que les villes sont petites et qu’ils portent un uniforme ; on les recroise sur les mêmes bancs, dans les mêmes cafés et les mêmes hôtels, ce qui contribue souvent à irriter les habitants tout en les satisfaisant, car ils représentent aussi une ressource financière non négligeable dans ces territoires enclavés (pour Lampedusa) ou en crise (pour Lesbos).

——

15. « Zone militaire, interdit d’accès, surveillance armée » : l’entrée du quai où sont débarqués les migrants interceptés en mer à Lampedusa, en juillet 2013 (Louise Tassin)

—–

16. Un bateau des garde-côtes accosté sur les quais de Mytilène à Lesbos, en décembre 2013 (Louise Tassin)

—–

Comment ces camps sont-ils perçus par la population locale ? Sont-ils l’objet de protestations fortes, notamment en Grèce où la crise économique est plus aiguë que dans le reste de l’Europe ? Y a-t-il, à l’inverse, le développement de nouvelles formes de solidarités avec la population locale ?

Cette question est particulièrement pertinente pour Lesbos et Lampedusa qui permettent d’observer une configuration sociale relativement rare : la rencontre entre une population locale et des outsiders qui ne s’installent pas sur le territoire mais dont la présence collective à long terme est institutionnalisée. Si l’on prend le cas de Lampedusa par exemple, le rapport de la population aux lieux de rétention, et à travers eux aux étrangers, s’est modifié au fil du temps et des évolutions de l’institution.

Les archives du Conseil municipal de l’île montrent en effet que l’installation du centre a alimenté, si ce n’est produit, des formes d’hostilité envers les étrangers. Alors que les premiers migrants suscitaient l’indifférence ou la compassion, ne passant que quelques jours sur l’île avant de prendre un ferry pour la Sicile, la création du centre de rétention en 1998 va fixer sur place une population que les habitants préféraient voir circuler. Elle va entériner la présence durable des étrangers sur l’île et faire ainsi émerger une certaine animosité à leur égard, notamment chez les acteurs du tourisme qui craignent que l’image de l’île s’en trouve dégradée. En 2006, la construction du nouveau CPSA marque un tournant. Même s’il s’agit toujours d’un lieu de tri et d’enfermement, il offre de meilleures conditions matérielles et les étrangers ne doivent officiellement y être maintenus que 72h. L’image négative du CPT de l’aéroport, décrié jusqu’au parlement européen, cède le pas à une rhétorique de l’accueil qui contribue à légitimer et à normaliser l’existence du centre : l’arrivée des migrants étant devenue irrémédiable, le maintien d’un centre conçu comme un lieu d’assistance est perçu comme une solution satisfaisante qui atténue l’effet de leur présence, tout en préservant l’image accueillante de l’île nécessaire à son développement touristique.

On voit bien ici toute l’ambivalence du centre de rétention : d’un côté, il est perçu comme une menace pour l’activité touristique parce qu’il incarne, matérialise la présence des étrangers ; de l’autre, il permet précisément de tenir à l’écart les migrants et représente une opportunité économique non négligeable pour ce territoire isolé qui offre peu de perspectives d’emploi – on y trouve deux fois plus de chômeurs que la moyenne nationale et trois fois moins de diplômés du supérieur. Dans ce contexte, le centre représente une opportunité tant pour ses constructeurs que pour ses employés et ses fournisseurs, mais aussi pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui profite de la venue sur l’île hors saison de forces de l’ordre, de journalistes, d’acteurs de la société civile, d’artistes ou d’étudiants.

Il est ainsi intéressant de voir à quel point l’installation et l’évolution du centre, qui a tour à tour été érigé en symbole de la lutte contre l’immigration dite clandestine et en modèle d’accueil des étrangers, ont façonné le regard des habitants sur ces derniers. On est passés d’une hostilité assumée, qui se manifestait ouvertement dans les conseils municipaux, à un rejet plus feutré qui passe par la normalisation du centre d’accueil via sa valorisation comme un lieu d’assistance. Se dessine ainsi un consensus qui fédère une majorité d’habitants : les étrangers sont les bienvenus à condition de rester à la place qu’on leur assigne, c’est-à-dire loin des regards ; autrement dit, à condition d’être invisibles, confinés derrière des murs et rapidement transférés vers le continent.

Sans rentrer dans les détails, on retrouve pour la Grèce un processus semblable. Dans un contexte de crise économique aiguë, redoublé par le coût élevé de la vie sur les îles, des réunions et des manifestations ont été organisées à l’ouverture du nouveau « centre d’accueil » dans le village de Moria, qui jouxte le centre, à l’initiative notamment de membres du parti d’extrême-droite Aube Dorée. Outre des peurs sanitaires autour d’un risque d’épidémies que représenteraient les migrants, ces mobilisations visaient à dénoncer l’absence de concertation avec les habitants et, surtout, l’absence de retombées économiques sur la population locale. Les entrepreneurs locaux de construction se sont d’ailleurs mobilisés afin d’obtenir la possibilité de candidater à l’appel d’offre qu’avait lancé le ministère pour la construction du centre de Moria. Il s’agissait d’un appel d’offre spécifique qui, par le recours à une procédure d’urgence, limitait la liste des candidats à des grands groupes spécialisés susceptibles de réaliser des projets en peu de temps. Si cette mobilisation n’a pas abouti, elle témoigne des ambiguïtés du rapport au centre de certains habitants, ou tout au moins des entrepreneurs : ils ne veulent guère du centre dans leurs quartiers mais ne sont pas opposées à son existence si cette dernière peut leur être bénéfique.

——

Autour de certains camps de fortune français, à Calais comme à Grande-Synthe, de nombreuses associations se sont créées, pour venir apporter leur aide aux migrants. Observe-t-on des phénomènes similaires dans les camps de rétention, ou dans leur environnement immédiat ? A Lesbos, il existe le projet PIKPA. De quoi s’agit-il ?

Tout à fait. Derrière les inflexions générales que je viens d’esquisser, on peut distinguer de nombreux positionnements différents. L’opposition au centre de rétention est composée à Lampedusa d’un éventail très large de groupes et d’individus qui vont d’un collectif d’extrême-gauche aux membres de la communauté religieuse en passant par des militants du parti d’extrême-droite de la Ligue du nord. Signe de cette diversité, l’île s’est retrouvée avec une maire adjointe de la Ligue du nord avant de choisir, aux élections suivantes, une maire écologiste qui depuis parcourt l’Europe pour prôner un meilleur accueil des migrants. Pour ne donner qu’un exemple de la solidarité locale, j’évoquerais un collectif de jeunes habitants dénommé Askavusa qui s’est constitué, en 2009, pour s’opposer à un projet de construction sur l’île d’un immense centre de rétention sous le gouvernement de Berlusconi. Rejoint depuis par des militants issus du reste de l’Italie, le collectif contribue à la fois à soutenir matériellement les migrants lorsqu’ils manifestent ou sont laissés à eux-mêmes dans les rues de la ville, comme en 2011 ; à construire une mémoire des migrations sur l’île en récoltant des objets abandonnés sur les épaves des embarcations qu’ils ont regroupés dans un espace d’exposition ; et, enfin, à organiser des actions artistiques et politiques, tel un festival de films, qui développent un discours critique contre les politiques migratoires de l’Union européenne et la militarisation des frontières. S’ils sont décriés par une partie des habitants pour leurs positionnements radicaux, qui les ont conduits à défendre des positions anti-impérialistes et à se distinguer de plusieurs ONG et associations humanitaires notamment, ils contribuent par leurs activités et les polémiques qu’elles suscitent à repolitiser la question des migrations : en interrogeant ses causes et ses effets sociaux, économiques et politiques, ils bousculent le prisme consensuel du secours et de l’assistance qui reste prédominant sur l’île.

En ce qui concerne Lesbos, un projet dénommé Pikpa a en effet vu le jour à l’automne 2012, alors que l’île venait de connaître de nombreuses arrivées de migrants. Il s’agit d’une initiative relativement inédite aux frontières de l’Union européenne : l’organisation d’un camp d’accueil autonome alternatif à la détention pendant plusieurs années. Alors que les étrangers arrivés à partir d’août 2012 étaient détenus dans le port ou laissés à la rue, des militants ont décidé d’investir une base de loisirs située à environ huit kilomètres de la capitale pour y accueillir les migrants. Fédérant autour d’eux des dizaines d’habitants aux profils très hétérogènes – des activistes anarchistes à la bourgeoisie chrétienne en passant par des cadres de partis de gauche et des volontaires internationaux –, le « Village of all together » a fonctionné dès novembre 2012, offrant aux personnes débarquant à Lesbos un espace de refuge auto-organisé. Sur une île que les migrants ne peuvent pas quitter sans document officiel, leur prise en charge dans un lieu ouvert le temps que les autorités procèdent à leur identification a été plébiscitée tant par les habitants que les autorités politiques, elles-mêmes souvent dépassées.

Le projet a bien sûr rencontré des difficultés et comporte des ambivalences. En novembre 2012 par exemple, alors que le projet connaissait une médiatisation croissante, la police a délivré des obligations à quitter le territoire à tous les migrants installés à Pikpa, entraînant leur départ collectif pour Athènes et la mise en suspens du projet. Au printemps 2013 ensuite, alors que le camp était relancé depuis quelques mois, les garde-côtes ont essayé d’imposer la présence de l’un d’eux en permanence, ce qui a divisé profondément le « Village » car plusieurs de ses membres ont refusé de devenir les gestionnaires d’un lieu de contrôle. Après avoir été mis en sourdine quelques mois, Pikpa a acquis un rôle différent avec l’ouverture du centre de Moria, accueillant en 2013 et 2014 les migrants à l’issue de leur rétention ou en cas de surpopulation du centre. Enfin, le projet a connu un nouvel élan depuis 2015 et la démultiplication des arrivées sur l’île. Il offre désormais aux populations les plus vulnérables une prise en charge et une protection dans un lieu ouvert aussi accueillant que les conditions le permettent. En dépit de plusieurs problèmes (ressources limitées et difficultés à mobiliser sur le long terme notamment), l’initiative attire des migrants, militants et/ou artistes qui s’installent dans le camp et s’y investissent, parfois pendant de nombreux mois, montrant qu’une solution alternative à l’enfermement, plus respectueuse des droits humains et moins coûteuse que la rétention, est possible. Ce projet a même dépassé les frontières de la Grèce puisqu’il a été relayé et soutenu par des volontaires de nombreux pays, en particulier via le collectif « Welcome to Lesvos » qui effectue un travail de veille et d’information sur la situation migratoire sur l’île et a, entre autres, organisé des manifestations et des rencontres avec d’anciens migrants arrivés par Lesbos dans les années 2000, et depuis régularisés.

À Lesbos comme à Lampedusa, ces différentes mobilisations sont d’autant plus importantes qu’elles donnent un écho aux protestations des personnes enfermées, qui sont souvent passées sous silence ou présentées de façon réductrice comme des événements isolés qui seraient le fait d’individus radicaux. Les centres de rétention dans l’Union Européenne sont pourtant la scène d’actes de détresse et d’actions protestataires, individuelles ou collectives, nombreux et fréquents : auto-mutilations, tentatives de suicide, grèves de la faim, émeutes, manifestations, pétitions, violences ou encore incendies y sont régulièrement recensés. Ces mouvements ont des effets contradictoires. Ils ont parfois des conséquences matérielles directes, comme en Italie où plusieurs centres ont été fermés après des révoltes depuis 2013 et où des dizaines de personnes ont pu par exemple quitter Lampedusa sans avoir déposé leurs empreintes digitales grâce à leurs manifestations. Mais ils contribuent aussi à alimenter la criminalisation des personnes retenues qui, souvent contraintes de recourir à la violence pour se faire entendre, sont en retour pointées du doigt comme dangereuses ou délinquantes. Cela étant, en attirant l’attention des médias sur ces lieux soustraits aux regards publics, ces actions contribuent à donner une visibilité, même éphémère, aux angles morts du spectacle de la frontière. Elles viennent heurter la normalisation des centres de rétention en montrant que, pour les personnes enfermées comme pour certains citoyens de l’Union européenne, de la Grèce au Royaume-Uni, quelles que soient les conditions matérielles d’enfermement, la privation de liberté pour un motif administratif ne va pas de soi. Bien que fragiles et traversées par des contradictions, les différentes mobilisations menées localement dans et autour des centres de rétention ouvrent ainsi, par leurs formes et par leurs résultats inédits, d’autres horizons politiques à même de questionner la légitimité de l’enfermement des étrangers.

ENTRETIEN RÉALISÉ FIN DÉCEMBRE 2016 par Daniel Florentin

–

Couverture : Chemin de ronde dans le centre de rétention de Paris-Vincennes en novembre 2014 (Louise Tassin)

–

Pour aller plus loin

Cuttitta P., 2012, Lo spettacolo del confine. Lampedusa tra produzione e messa in scena della frontiera, Milan, Mimesis (Eterotopie), 134p.

Fischer N., 2009, « Jeux de regards. Surveillance disciplinaire et contrôle associatif dans les centres de rétention administrative », Genèses, n° 75, 45-65.

Migreurop, 2016, La détention des migrants dans l’Union européenne : un business florissant. Sous-traitance et privatisation de l’enfermement des étrangers, http://www.migreurop.org/IMG/pdf/detention-migrants-eu-fr.pdf

Tassin L., 2016, « Le mirage des « hotspots ». Nouveaux concepts et vieilles recettes à Lesbos et Lampedusa », Savoir/Agir, n°36, 39-45.

Tassin L. et Pillant L., 2015, « Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque », Cultures et conflits, n°99-100, 25-55.

Tassin L., 2014, « Accueillir les indésirables. Les habitants de Lampedusa à l’épreuve de l’enfermement des étrangers », Genèses, n°96, 110-131.

—–

- Selon l’OIM, 170 000 personnes sont arrivées clandestinement en Italie et 35 000 en Grèce en 2014. En 2015, on dénombre 850 000 arrivées par la Grèce et 150 000 par l’Italie. [↩]

- « Hotspot system as a new device of clandestinisation : view from Sicily », Alessandra Sciurba, 25 février 2016, www.opendemocracy.net ; « The EU hotspot approach at Lampedusa », Glenda Garelli, Martina Tazzioli, 26 février 2016, www.opendemocracy.net [↩]

- Médecins sans frontières (MSF) a ainsi décidé d’abandonner son intervention sur le site de Pozzallo en Sicile en décembre 2015 puis à Lesbos en mars 2016, considérant que « continuer à travailler à l’intérieur rendrait (les intervenants) complices d’un système (qu’ils) considèrent à la fois injuste et inhumain ». Cf. : http://www.msf.org/en/article/greece-msf-ends-activities-inside-lesvos-“hotspot” [↩]

- Pro Asyl, « The truth may be bitter but it must be told », octobre 2007 et « The situation in Greece is out of control », octobre 2008 ; Human Rights Watch « Stuck in a revolving door », décembre 2008 ; MSF, « Lives Hold », juin 2010 ; Comité pour la prévention contre la torture (CPT), rapports 2005, 2007 et 2008. [↩]

- Voir notamment les communiqués de presse de Médecins sans frontières et le rapport d’un volontaire de l’UNICEF qui dénoncent l’insalubrité du camp de Kara Tepe (Καρά Τεπέ) installé dans l’urgence dans un circuit d’auto-école. [↩]