Urbanisme temporaire / « City Plaza Hotel will become your home in Athens » / Entre lieu de vie et espace politique, les enjeux d’appropriation d’un squat athénien

Agathe Bedard–

–

–

« Que vous soyez à Athènes pour affaires ou pour votre loisir, vous serez comme chez vous au City Plaza. »1 Cet extrait du site internet de l’hôtel City Plaza d’Athènes, non actualisé depuis sa fermeture en 2010, est une présentation à l’attention des touristes qui s’apprêtent à y séjourner quelques jours. Rénové grâce à des fonds de l’État octroyés à l’occasion des Jeux Olympiques de 2004 puis fermé après sa faillite sans indemnisation de ses employés, cet hôtel trois étoiles fait figure de symbole de la crise grecque. Huit ans plus tard, c’est un « chez-soi » (home) dénué de toute valeur marchande que le Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza, propose à ses nouveaux habitants. Le 22 avril 2016, une centaine de militants grecs et un groupe de réfugiés2 squattent le bâtiment pour fournir sur sept étages un logement à environ 350 réfugiés. Leur objectif est de montrer par un exemple concret et de grande envergure qu’une politique d’accueil solidaire au centre d’Athènes est possible. Ils placent en effet au cœur de leurs actions la critique « en pratique » (expression d’un local) de la politique migratoire de l’Union Européenne et du gouvernement grec, des conditions de vie dans les camps et des hotspots3. Pour cela, ils proposent en miroir un modèle incarné par l’appropriation d’un lieu commun et autogéré.

Cet article est tiré d’un mémoire de première année de master de géographie, écrit suite à une recherche de deux mois à Athènes (Bedard, 2017). Il vise à retracer la genèse du squat de l’hôtel City Plaza et à analyser les enjeux d’appropriation qui la sous-tendent à différentes échelles. L’objectif de ce terrain de recherche était d’appréhender dans leur dimension spatiale (Ripoll, 2005) les mobilisations politiques en soutien aux migrants à Athènes, en s’interrogeant sur leurs recompositions suite à la médiatisation de la « crise des politiques d’asile » (Akoka, 2016). Cet angle d’approche m’a poussée à visiter le City Plaza puis à participer à différentes actions militantes organisées par le squat : manifestations contre les politiques migratoires européennes, rassemblements devant les camps, distributions de tracts, collages d’affiches. J’ai finalement resserré mon sujet en prenant le City Plaza pour objet d’étude, considérant qu’une analyse fine du lieu pouvait éclairer des enjeux plus globaux et un champ d’actions collectives plus large. Parallèlement, je participais quotidiennement aux tâches de l’hôtel en tant que solidaire internationale, jusqu’à décider d’y habiter. Expérimenter la temporalité du lieu a entraîné beaucoup d’autres questionnements qu’il m’a très vite semblé nécessaire d’intégrer à cette réflexion.

Le City Plaza soulève des enjeux d’appropriation matérielle et idéelle à diverses échelles (globale, locale et celle de l’organisation interne du squat) si l’on considère la notion d’appropriation dans toute sa polysémie (Ripoll et Veschambres, sans date dans Hypergéo). Le squat a en effet été pensé par les militants à la fois comme espace politique (fonctionnant en symbole d’alternative aux politiques migratoires) et lieu de vie (répondant à des besoins matériels), où cohabitent des personnes aux trajectoires sociales, aux origines, aux aspirations et aux objectifs très différents (réfugiés/résidents, locaux, solidaires internationaux4). Ce n’est qu’en prenant en compte ces trois catégories qu’il devient possible de comprendre et d’analyser les enjeux d’organisation, de négociation, et de préservation du squat.

Si certains militants à l’origine de l’occupation du City Plaza la considèrent comme « la conséquence directe de la signature du traité UE-Turquie » du 18 mars 20165, elle fait suite à une mobilisation qui s’inscrit dans un contexte politique local spécifique, à considérer dans un temps long et à plusieurs échelles. Cela fera l’objet d’une première partie. Un deuxième temps sera consacré à expliciter la constitution du projet politique du City Plaza, dont le principal objectif est de proposer une alternative aux camps et de faire figure de symbole critique des politiques migratoires. Enfin, la troisième partie de l’article permettra d’analyser l’articulation complexe entre espace politique et lieu de vie.

–

Face à la crise et à l’extrême droite : se réapproprier le centre d’Athènes

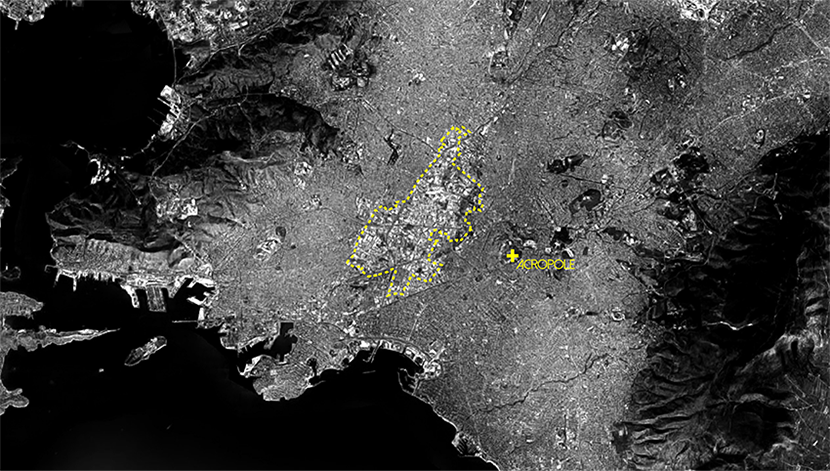

À travers la constitution d’un récit de leur mobilisation, on perçoit chez les membres du City Plaza une volonté de mettre en lien et d’articuler l’évolution de la mobilisation collective au contexte plus large de politiques migratoires aux échelles européenne, grecque et locale. L’hôtel du City Plaza se situe au centre d’Athènes, à la charnière des quartiers d’Aghios Panteleimonas (Fig. 1) et de Victoria – dont les délimitations sont vernaculaires. Le centre d’Athènes est marqué par une ségrégation croissante et a subi de plein fouet les répercussions de la crise économique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1980, Athènes connaît une croissance rapide selon différents modes d’expansion et de construction (Maloutas, 2010). La petite promotion immobilière, sans intervention de la puissance publique ni maîtrise du marché foncier est prépondérante. Jusque dans les années 1970, l’auto-construction domine jusqu’à laisser place à des opérations confiées par les propriétaires à des « petits constructeurs-promoteurs », qui diffusent le modèle d’immeubles de 5 à 7 étages construits à l’identique (Fig. 1). Cela entraîne une forte densification de l’agglomération. Par la suite, le bâti se dégrade, l’accès à la propriété devient difficile, et des travailleurs migrants venus des pays limitrophes dans les années 1990 s’installent dans le centre afin de bénéficier de locations à prix modérés, qui justifient aux yeux des propriétaires le manque d’entretien de ces logements.

Les répercussions de la crise économique, la précarisation et la paupérisation d’une grande partie de la population athénienne ainsi que l’impuissance des autorités publiques entraînent la fermeture de commerces de proximité et l’abandon de bâtiments et d’infrastructures de services. Les plus exposés sont les immigrés et d’autres franges parmi les plus fragiles de la population : familles monoparentales, personnes handicapées, personnes âgées (Micha et Vaiou, 2015 : 3). D. Vaiou et I. Micha s’attachent à éclairer les mécanismes qui façonnent et consolident leur marginalisation. Elles identifient un discours politique et médiatique sur le centre d’Athènes, où certains quartiers seraient considérés comme des « zones de ghetto des étrangers »6 qui concentreraient tous les maux. Ce discours stigmatisant correspond également à une période de montée de l’extrême droite et à l’ascension du parti de l’Aube Dorée en Grèce.

1. Vue sur la rue Acharnon et le dôme de l’église A. Panteleimonas depuis le balcon d’une chambre du City Plaza, (A. Bedard, 2017)

–

« Rentrer dans le nez des fascistes »7

Les membres du squat expliquent a posteriori le choix d’occuper l’hôtel du City Plaza en partie pour sa localisation : le squat est pensé comme une forme de réappropriation symbolique pour « limiter l’espace d’action de l’extrême-droite », comme le souligne un prospectus de présentation du projet. À partir de 2008, des « comités de résidents » en lien avec Aube Dorée s’organisent à A. Panteleimonas pour « protéger » les habitants du quartier en l’absence d’intervention de la police, qu’ils estiment inexistante. Durant cette période, la présence des militants d’extrême droite est de plus en plus visible et agressive dans les espaces publics des quartiers centraux (Kandylis & Kavoulakos, 2011). Human Rights Watch recense en 2012, un nombre important d’agressions, de tabassages, d’attaques d’appartements ou de magasins tenus par des étrangers ou supposés tels (Human Rights Watch, 2012).

2. Devant l’Eglise d’A. Panteleimonas, des inscriptions, effacées depuis, témoignent d’une volonté d’exclure les migrants de l’espace public. « Dehors les étrangers », « La Grèce nous appartient ». (Alberto Campi, 2012)

Un lien direct est établi dans les discours de l’extrême droite entre crise économique et sociale, et présence des migrants. Ces derniers sont rendus responsables de la criminalité, de l’insécurité et de la peur, de la détérioration du quartier, de la dévaluation des propriétés et enfin de l’appauvrissement des services d’éducation. Les « comités de quartiers » prennent l’initiative à plusieurs reprises de « nettoyer » les espaces publics en interdisant leur accès à des migrants (Fig 2). En 2013, l’assassinat du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas marque un coup d’arrêt à ce phénomène par l’arrestation d’une grande partie des leaders d’Aube Dorée. Les agressions persistent mais sont moins nombreuses et les représentations du quartier, toujours perçu comme dangereux par ses habitants, restent encore très marquées par ces événements. Le City Plaza est ainsi pensé comme un bastion symbolique de lutte contre l’extrême droite, qui rétablirait l’équilibre politique du quartier, même si les effets de cette présence seraient encore à étudier.

L’occupation du City Plaza s’insère ainsi dans le contexte local d’un quartier marqué par la crise et des enjeux de luttes d’appropriation entre différents groupes. Elle ne peut pas non plus se comprendre sans expliquer le contexte des mouvements de solidarité qui émergent et se structurent depuis la crise de 2008, puis au sein de la capitale à partir de l’été 2015 en soutien aux migrants qui dorment à la rue et en contestation des politiques migratoires européennes.

–

Occuper le City Plaza : critiquer « en pratique » les politiques migratoires

Structuration d’un mouvement solidaire d’accueil et d’aide aux migrants à Athènes

Une multitude d’initiatives – associatives ou plus informelles – a vu le jour en Grèce et permet le développement et l’organisation de structures solidaires face aux répercussions de la crise : bars autogérés qui génèrent de l’argent pour ouvrir des centres sociaux, associations, maisons de quartiers lieux de distribution de nourriture gratuite pour les sans-abris. Les mobilisations en aide aux migrants ont été intégrées au sein de luttes plus larges, reconfigurant dans une certaine mesure le paysage des mobilisations de la gauche et de l’extrême-gauche grecque. Par exemple, plusieurs partis politiques appartenant à Antarsya (coalition de la gauche anticapitaliste fondée en 2009) créent des fonds dédiés spécifiquement au soutien des migrants. Des réseaux étudiants, tels que le Syprome, sont créés pour dénoncer les conditions de vie dans les camps et les centres de rétention. En termes d’hébergement informel, le paysage des squats d’Athènes est davantage structuré qu’en France, une dizaine de squats d’habitation dédiés spécifiquement à des migrants ouvrent à partir d’octobre 2015, par des militants anarchistes ou issus de la gauche radicale, et qui tentent de s’organiser en une coordination de squats.

La mobilisation qui a conduit à l’occupation du City Plaza s’insère dans ce paysage d’actions collectives. Le récit qu’en font les militants se construit en deux temps. D’abord, une action spontanée en juillet 2015 se met en place et fournit un soutien matériel de distribution de vivres et de produits de première nécessité aux migrants qui campent sur la place Victoria et dans le parc Pedion Areos. En effet, le centre d’Athènes est à ce moment-là un point de passage pour les migrants qui transitent par la Grèce avant d’emprunter la « route des Balkans ». La fermeture progressive des frontières au Nord du pays entraîne la formation de campements informels dans les espaces publics du centre d’Athènes. L’action se transforme en mouvement de revendication, qui pousse le gouvernement à ouvrir le premier camp humanitaire d’Athènes, Eleonas, proche du centre-ville et considéré par les militants comme un des seuls camps humanitaires aux normes en Grèce.

Ensuite, à l’hiver 2015 et avec la fermeture des frontières au Nord du pays, des centaines de migrants s’installent à nouveau sur la place Victoria. Le collectif à l’origine du City Plaza prend alors forme. Appelé « Initiative of Solidarity to Economical and Political Refugees », celui-ci recoupe quatre groupes politiques : le réseau Diktyo8, deux groupes étudiants et un groupe d’anarcho-syndicalistes. La municipalité d’Athènes ordonne en mars 2016 l’évacuation de la place par la police avec pour justification le démantèlement de réseaux de passeurs. Cette action répressive est perçue par les militants du collectif comme une volonté d’invisibiliser les migrants. À la même période est signé l’accord UE-Turquie, qui accentue la politique de tri et de contrôle des hotspots ; il constitue un élément déclencheur de la prise de décision de squatter. L’occupation est ainsi pensée comme le passage à un stade supérieur de la mobilisation. On voit ici comment s’articulent l’exigence pragmatique de rythmer localement la mobilisation, et l’interaction avec l’évolution des politiques migratoires européennes. Cette nécessaire articulation fait germer l’idée de construire un projet nouveau et de grande envergure, qui puisse, par sa seule existence, faire acte de contestation, tout en proposant des solutions aux problèmes rencontrés localement par les militants : résister à l’essoufflement de la mobilisation et aussi, essentiellement répondre aux besoins pratiques et matériels des réfugiés. Il ne s’agit plus simplement pour eux de maintenir la protestation, en manifestant, en se rassemblant, ou d’aider ponctuellement les réfugiés à la rue dans une optique humanitaire, mais de mettre en place un projet qui puisse allier tout cela à la fois, c’est-à-dire « critiquer ces politiques en pratique ».

Il s’agit de construire un projet politique qui, sans se substituer à l’État, puisse permettre, comme le souligne un prospectus du Plaza, de « revendiquer des droits », mais aussi de donner un moyen « d’exercer ses droits, précisément par ceux qui en sont privés » (extrait d’un prospectus). Des discussions et réunions, qui ont lieu pendant plusieurs semaines et rassemblent des militants et un groupe de réfugiés, permettent de penser en amont l’organisation du squat, conçu explicitement comme alternative aux camps.

–

Le squat comme contre-exemple du camp

Les militants à l’origine de l’occupation souhaitaient construire un projet qui puisse servir de contre-exemple aux camps et aux logiques d’encampement (Agier, 2014). Ils rejettent aussi toute forme de gestion humanitaire dans la mesure où celle-ci est associée aux pratiques de tri et de contrôle des migrants. Pour cette raison, la recherche du bâtiment à occuper devait répondre à plusieurs critères. Avant tout, il fallait offrir des conditions d’hébergement dignes aux habitants du squat, c’est-à-dire avec un accès à l’eau chaude et à l’électricité, la possibilité de cuisiner trois repas par jour, et de disposer d’un espace privé, qui assure intimité et sécurité. Ensuite, le bâtiment devait se situer au centre de l’agglomération d’Athènes en refus à l’éloignement et à l’invisibilisation des migrants dans les camps en périphérie de l’agglomération. L’accès au système de santé, à l’éducation, et à tous les services sociaux que cette localisation permet est formulée par les militants selon une rhétorique du « droit à la ville ».

S’éloigner d’une gestion « humanitaire » consiste aussi à refuser d’opérer une distinction entre les différents statuts des migrants et à ne pas leur demander leurs papiers. Les nouveaux arrivants sont toutefois interrogés sur leur nationalité dans le seul but d’éviter de créer des « ghettos » aux étages de l’hôtel, là encore en opposition à certains camps (le camp d’Elliniko par exemple, fermé à l’été 2017, n’abritait que des migrants afghans) ou centres de rétention où les nationalités sont séparées au nom de l’évitement des conflits et dans une logique de tri (Tassin, 2017). Cet élément souligne un premier paradoxe, celui de produire des formes de contrôle et de régulation, dans une perspective idéologique inverse à celle des camps, celle d’un idéal de vivre-ensemble.

La communauté à laquelle les membres du squat sont censés s’identifier n’est pas construite en référence à un groupe social homogène, mais plutôt à un intérêt commun qui est d’habiter et de partager les espaces d’un même lieu : « on a créé quelque chose de multiculturel, avec plein d’idéologies, avec des gens au passé et aux héritages différents. Parce que le City Plaza n’est pas seulement un squat de réfugiés. C’est une communauté, une communauté de vie ensemble, de coexistence, fondée sur l’autogestion et la solidarité » (entretien, 6 avril 2017, Athènes). Le slogan désormais associé au City Plaza et que l’on retrouve parfois tagué sur les murs d’Athènes souligne cette volonté d’un projet solidaire construit en commun (avec et non pour les réfugiés) :

« Ζούμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί! »

« We live together, we fight together! » / On vit ensemble, on se bat ensemble.

Dans un souci de préservation, et pour offrir un certain confort aux résidents, les militants renoncent à héberger plus de personnes que l’hôtel n’en a la capacité. Préserver l’espace du squat, sa pérennité et des conditions de vie dignes pour les habitants du City Plaza signifie donc en exclure les autres, même parmi les plus vulnérables. Cela a aussi pour effet un maintien de catégories préexistantes entre locaux, bénévoles et réfugiés/résidents. Seuls les réfugiés reçoivent une carte de résident avec leur numéro de chambre, qu’ils montrent pour prendre leurs repas, demander gratuitement des produits au dépôt, et entrer dans le bâtiment, procédures finalement assez proches des logiques gestionnaires ou sécuritaires des camps. Néanmoins, ce dispositif, retenu comme un « moindre mal », est le résultat de longs débats. Il est l’objet de critiques renouvelées de personnes, qui suggèrent, par souci d’équité, de créer des cartes pour les autres membres du squat ; la proposition a été saluée mais difficile à mettre en place pour les bénévoles dont le turn-over est trop important et a été envisagée en contradiction avec l’exemple d’ouverture que le squat est censé donner. Ainsi, certains points de crispations et de tensions sont rediscutés, aucune décision n’est figée et chacune des décisions peut se voir renversée.

Le choix stratégique mis en œuvre par les locaux pour faire perdurer le lieu est de jouer sur le symbole politique par une publicisation du lieu.

–

La constitution d’une vitrine politique de l’accueil

La vie au City Plaza est marquée par la temporalité des mobilisations politiques athéniennes, qui prend – avec les risques d’éviction ou d’attaques fascistes – une part importante du temps des débats en assemblées. Le City Plaza est aussi producteur de mobilisations qui lui sont propres. Lorsque les membres du City Plaza participent à une action politique, à un appel à mobilisation – comme celle du 18 mars 2017 (cf. photo de couverture et fig. 4) ou à une pétition, ils engagent l’ensemble du squat en signant du nom donné au lieu : Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza, comme le ferait un parti ou un collectif. Le nom du City Plaza évoque ainsi le bâtiment qui abrite le projet, les personnes qui y habitent, mais aussi une identité collective qui s’y réfère, en écho à une communauté et à un engagement politique commun.

3. Façade de l’hôtel, banderole accrochée à l’occasion de la manifestation du 18 mars 2017 (Page Internet du City Plaza, 2017)

–

Cette stratégie est le résultat d’un choix de visibilité et d’ouverture pour fonctionner en symbole politique. Cela permet d’attirer des bénévoles « solidaires internationaux » ou des dons (souvent par le relais d’organisations politisées en Europe), et d’obtenir un soutien massif en cas de menace d’éviction. Une communication interne au squat est mise en place et se décline en plusieurs aspects. D’une part, les journalistes sont acceptés et accueillis, contrairement à la plupart des squats assez fermés aux médias. Ils doivent cependant respecter certaines règles, comme celles de rester dans les espaces communs de l’hôtel et de monter aux étages uniquement s’ils sont accompagnés d’un local ou d’un bénévole, pour éviter des intrusions dans l’intimité des résidents. Le lieu fait l’objet de nombreux reportages, de documentaires et d’articles, qui assurent sa légitimation. Des étudiants ou des chercheurs en sciences sociales toujours plus nombreux s’y rendent pour y mener une recherche ; il attire aussi des figures tutélaires de la pensée radicale (Fig 5) telles qu’Alain Badiou, Judith Butler, David Harvey ou plus récemment Angela Davis, qui viennent le visiter et y faire des interventions.

–

4. Discussion avec David Harvey au bar de l’hôtel (Page Facebook du City Plaza, 2017)

D’autre part, les membres du squat participent à la mise en récit du lieu. Un groupe média a été créé dans le but de gérer son image par la publication de prospectus, la tenue d’un blog, sa présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) et la réalisation de ses propres vidéos. Les locaux répondent à des invitations pour présenter le projet en Grèce et partout en Europe, grâce à des liens tissés avec différents groupes militants européens. Ceux-ci permettent la constitution d’un réseau politique pensé à l’échelle européenne, où le City Plaza est représenté comme une vitrine d’accueil et de mobilisations grecques.

Le projet est donc pensé comme un espace politique, où peut s’expérimenter en pratique une alternative aux camps. L’organisation commune du lieu a autant d’importance dans les discussions que le combat politique de ses membres : « Le City Plaza est un exemple d’autogestion au quotidien, ainsi que le combat commun des réfugiés et des locaux. Car c’est en se battant pour des exigences pratiques et par un combat commun, et non pas en faisant des déclarations humanitaires généralisantes, que les configurations sociétales changent »9. S’approprier un espace, c’est avant tout l’habiter, et plus spécifiquement dans le cas du squat, négocier ses espaces et le préserver. C’est cette articulation complexe entre fonctions différentes attribuées au lieu (espace politique, lieu de vie) mais imbriquées qui sera analysée dans la dernière partie.

–

Articuler espace politique et lieu de vie

Un exemple pragmatique et évolutif d’autogestion

L’autogestion, modèle inhérent aux idéaux politiques de solidarité et de participation des militants du City Plaza, n’est pas pensée comme un objectif en soi du projet politique mais comme un outil évolutif. Elle se fonde d’abord sur quelques règles de base. Celle d’une participation de tous aux tâches quotidiennes : nettoyage, cuisine, sécurité ; ainsi que le respect de certaines règles essentielles : proscription de la violence, de la possession d’armes et de la consommation d’alcool ou de drogue au sein de l’hôtel, sous peine d’exclusion provisoire ou définitive du squat. Un contrat tacite est donc établi avec chaque nouvel arrivant, à qui sont expliquées l’histoire et l’organisation du lieu et est demandé de s’engager à respecter ces règles.

Ensuite, l’autogestion est « négociée » jour après jour et se transforme, selon les acteurs en présence. Or, mis à part les locaux, quelques résidents et rares internationaux, le groupe qui forme la communauté du City Plaza n’est jamais stabilisé. Cela a une incidence sur l’organisation interne du squat. Celle-ci fonctionne par une « décentralisation du processus de décision » (selon les termes d’un local, entretien, 1er avril 2017), c’est-à-dire par un partage des différentes responsabilités en équipes, qui correspondent aux différentes tâches à accomplir dans l’hôtel : coordination, réception, cuisine, bar, sécurité à l’entrée, dépôt, activités avec les enfants, Women’s Space, cours de langue, autres projets plus ponctuels proposés par des bénévoles. L’implication et l’engagement dans une équipe permettent une prise de responsabilité et donc la possibilité de participer à la prise de décision qui concerne l’équipe concernée. Les tâches, appelées shifts, sont définies par avance sur un planning auquel les habitants s’inscrivent. Les membres de chaque équipe, par leur implication, participent aux décisions des équipes qui les concernent.

Les prises de décision, l’instauration de nouvelles règles et le partage d’informations se font en trois types de réunions : l’une dédiée à la coordination, l’une aux bénévoles, et la House Assembly (Fig. 6). Cette dernière réunit plusieurs fois par mois l’ensemble des habitants du squat. Les discussions se font en anglais et sont traduites simultanément en arabe puis en farsi par des résidents. Les questions et thématiques importantes du moment sont présentées et soumises à discussion au sein de l’assemblée. Les résidents sont fortement incités à y participer, des affiches sont placées partout dans l’hôtel et traduites en plusieurs langues, quelques bénévoles toquent ensuite aux chambres de chaque étage pour rappeler à chacun l’heure de l’assemblée. L’exemple de la House Assembly met en lumière toute l’importance de la participation au sein du squat. Mais celle-ci pose de nombreuses difficultés qui méritent d’être interrogées plus en profondeur.

5. La salle à manger lors d’une House Assembly, (Page Facebook du City Plaza, 2017)

–

Enjeux de cohabitation

L’enjeu de la participation au sein de l’hôtel est complexe et est très lié aux différentes catégories de personnes au sein du squat – résidents, solidaires et locaux. Il nécessite aussi de prendre en compte différents éléments transversaux à ces catégories : trajectoire sociale, parcours, statut légal, genre, âge, activités extérieures, politisation, implication, date d’arrivée, temps de séjour et connaissance du projet. Ces éléments entrainent des formes de hiérarchies entre membres du squat et posent particulièrement la question de la place des résidents par rapport aux autres membres. Même lorsqu’ils s’attachent au lieu, se l’approprient, ils l’envisagent la plupart du temps comme un lieu d’habitation temporaire au sein d’une trajectoire résidentielle incertaine plus large et d’un parcours migratoire loin d’être achevé, et se sentent rarement concernés (du moins à leur arrivée) par les idéaux partagés par les locaux et les solidaires internationaux. La participation, spontanée aux débuts de l’occupation puis devenant inégale, a été remplacée progressivement par un système de rotation avec cinq heures de shift obligatoires de ménage ou de cuisine par semaine et par chambre de résident. Cependant, sur un temps plus long, des formes de socialisation politique et de savoir-faire circulent entre les différentes catégories d’habitants du lieu du fait de leur cohabitation (Bouillon, 2017).

Cet enjeu de cohabitation renvoie plus largement à la création d’une communauté, terme qui revient beaucoup dans les discours des personnes interrogées. Celle-ci n’est pas pensée selon son acception première, autour d’un groupe social homogène mais inclut des personnes d’origines et de situations très diverses, dont l’intérêt est d’habiter, de partager les espaces d’un même lieu et de partager une expérience commune. Ce sentiment d’appartenance est revendiqué par beaucoup de résidents, surtout après plusieurs mois de séjour au sein de l’hôtel. Toutefois, l’observation de la vie quotidienne au sein du squat et de l’usage de ses espaces communs questionne cette appartenance. C’est ce qu’illustre l’exemple du partage des repas. Aux débuts de l’occupation, tous les habitants du squat mangeaient ensemble dans la salle à manger. L’enthousiasme des débuts a ensuite laissé place à un repli dans l’espace privé et plus intime de la chambre où -chez les résidents- d’autres habitudes ont pris le dessus : celle de manger en famille, soit en préparant ses propres repas, soit en montant la nourriture préparée à la cuisine dans des boîtes en plastique. Cela s’explique par le besoin de s’approprier un espace et de se sentir « chez-soi » avec une tradition culinaire propre à sa culture d’origine. Or, cette pratique posait divers problèmes de préservation du lieu. La morphologie de l’hôtel n’ayant jamais été pensée pour un habitat sur le long terme, les canalisations se bouchaient, l’utilisation d’appareils électroménagers entraînait des pannes d’électricité à répétition, les déchets alimentaires s’accumulaient aux étages, et le risque d’incendie était important. Par ailleurs, et selon les militants, le temps du partage des repas est perçu par beaucoup de locaux et de volontaires comme une façon de faire communauté au sein d’un espace commun. Des formes de contrôle ont ainsi été mises en place pour que les habitants mangent tous ensemble et ne montent pas leurs repas dans leurs chambres. L’appartenance à une communauté se retrouve ainsi en tension avec d’autres exigences et d’autres identités.

Pensé à l’opposé de la figure du camp, le squat du City Plaza d’Athènes donne un exemple de pratiques d’accueil solidaire de réfugiés par la constitution d’un laboratoire d’expérimentation politique. La vie au sein du squat, régie par une autogestion pragmatique, est organisée de façon articulée à des luttes de réappropriation de quartier ainsi qu’à des enjeux plus globaux de dénonciation des politiques migratoires européennes. Faire fonctionner le lieu en symbole politique et le préserver implique d’imposer des règles et de renoncer à certains idéaux initiaux. En filigrane, c’est la place de chacun au sein de la communauté qui pose le plus question. Observer les usages de la vie quotidienne au sein du squat invite donc à considérer ces moments « ordinaires » comme éminemment politiques (Berger et Gayet-Viaud, 2011), pour mieux remettre en question et dépasser cette tension entre lieu de vie et espace politique.

AGATHE BEDARD

–

Agathe Bedard est étudiante en géographie au sein du Master 2 recherche MIES, affilié au laboratoire Migrinter de Poitiers. Elle s’intéresse à différents espaces politiques en Grèce qui allient pratiques solidaires et modèles d’organisation alternatifs aux camps et aux centres de rétention.

–

Photographie de couverture : Cortège de manifestation du City Plaza le 18 mars 2017 contre le traité UE-Turquie, un an après sa signature (Bedard, 2017).

–

Bibliographie

Agier M. (dir), (2014), Un monde de camps, La Découverte, Paris, 422 p.

Akoka Karen, (2016), « Crise des réfugiés, ou des politiques d’asile ? », La vie des idées.

Bedard A. (2017), « Le City Plaza d’Athènes, squat de réfugiés : les enjeux d’une appropriation spatiale », mémoire de master 1 en géographie, Université Paris 1.

Berger M. & Gayet-Viaud C., (2011), « Introduction : du politique comme chose au politique comme activité. Enquêter sur le devenir politique de l’expérience ordinaire. » in Berger M., Cefaï D., Gayet-Viaud C. (dir), Du civil au politique, Ethnographies du vivre-ensemble, Bruxelles, Peter Lang, p. 9-24.

Bouillon F. (2017), « Les squats de migrants sont-ils « politiques » ? Quelques réflexions à partir de la situation en France », intervention lors de la journée d’étude GT JEDI du 8 décembre 2017, « Migrations, squats et luttes : l’autonomie en questions. »

Del Biaggio C. & Campi A., (2013), « Regards sur les migrants de longue distance en Grèce », L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, n° 20.

Human Rights Watch, (2012), Hate on the streets. Xenophobic violence in Greece.

Pillant L., (2016) « En Grèce, une crise migratoire chronique », Plein droit, vol. 111, n° 4, p. 31-34.

Kandylis G. & Kavoulakos K. I., (2010), « Framing urban inequalities : racist mobilization against immigrants in Athens ». The Greek Review of Social Research 136 (C’), p.157-176.

Maloutas T., (2010), « Mobilité sociale et ségrégation à Athènes ». Actes de la recherche en sciences sociales, n° 184.

Micha I. & Vaiou D., (2015), « Entre attachements ordinaires et constructions médiatiques dans les quartiers du centre d’Athènes durant la crise », Parcours anthropologiques, n°10, p.3.

Ripoll F., (2005), La dimension spatiale des mouvements sociaux : essais sur la géographie et l’action collective dans la France contemporaine à partir des mouvements de « chômeurs » et « altermondialistes », Thèse de doctorat, Université de Caen Basse-Normandie, 742 p.

Tassin L., (2017) « Les centres de rétention, angles morts du spectacle de la frontière », entretien par Daniel Florentin., Urbanités, n°8.

–

- « Welcome, enjoy (…) The Hotel’s recent extensive renovation combined with its friendly atmosphere and the staff’s personal care, guarantee that whether you’re visiting Athens for business or leisure, City Plaza Hotel will become your home in Athens. » [↩]

- Les membres du squat emploient le terme refugee pour désigner les migrants en Grèce tout statut juridique confondu, par refus de la distinction entre statut juridique du « réfugié politique » opposé au « migrant économique ». Environ 400 personnes habitent au sein du squat, militants et bénévoles compris. [↩]

- S’opère en effet dans les années 2000 le passage d’une politique migratoire d’expulsion à une politique d’enfermement qui implique une migration de transit, une expérimentation progressive de dispositifs sécuritaires et rétentionnaires aux frontières terrestres puis maritimes de la Grèce (Pillant, 2016), ainsi qu’une transformation de centres de rétention déjà existant en hotspots pour trier et contrôler ces populations. [↩]

- Le terme local fait référence à la connaissance du contexte politique et social du territoire local et grec. Les réfugiés habitant le squat sont appelés « résidents » et les « bénévoles » sont aussi bien qualifiés de « solidaires internationaux ». J’utilise le terme de « membres » pour qualifier n’importe quelle personne habitant ou fréquentant le City Plaza et le terme transversal d’« habitants » pour désigner ceux qui y vivent quotidiennement toutes catégories confondues. [↩]

- L’accord, appelé « accord de la honte » dans les milieux militants, stipule que pour un migrant bénéficiant du programme européen de relocalisations, un autre migrant arrivé après le 20 mars en Grèce est renvoyé vers la Turquie ou son pays d’origine, et que les demandes d’asile seront examinées depuis la Turquie. Il s’inscrit dans la logique des États de l’Union Européenne d’externaliser leurs frontières et la gestion des entrées sur leur territoire. [↩]

- Expression utilisée en 2012 dans un rapport du Ministère de la Santé grec (cité par Micha et Vaiou, 2015). [↩]

- Extrait d’entretien réalisé en français avec un local [↩]

- Le réseau Diktyo est un réseau anti-fasciste et anti-raciste pour les droits politiques et sociaux. Il a été fondé dans les années 1990, d’abord en soutien aux prisonniers, puis pour accompagner et soutenir les migrants albanais. Il continue d’apporter un soutien juridique et des cours de langue dans un bar autogéré du quartier central d’Exarcheia, le Steki Metanaston. [↩]

- « City Plaza is an example of how to self-organize everyday life and the common struggle of refugees and locals. Because it is through fighting for practical demands and through common struggle, not through general humanitarian declarations, that societal configurations change ». Extrait de prospectus de présentation du squat, non daté, traduction de l’auteure [↩]