Mondes urbains britanniques / Réparer des marchés défaillants et après ? La régénération urbaine par projet à Londres

Entretien avec Martine Drozdz, par Flaminia Paddeu

–

–

Martine Drozdz est géographe et enseigne au département de géographie et aménagement de l’Université de Paris 4. Elle est rattachée au centre de recherche Environnement Ville Société (UMR 5600).

martine.drozdz AT ens-lyon DOT org

———–

Qu’est-ce que vous entendez par les termes de « régénération urbaine par projet » et comment les avez-vous abordés dans votre travail de thèse ?

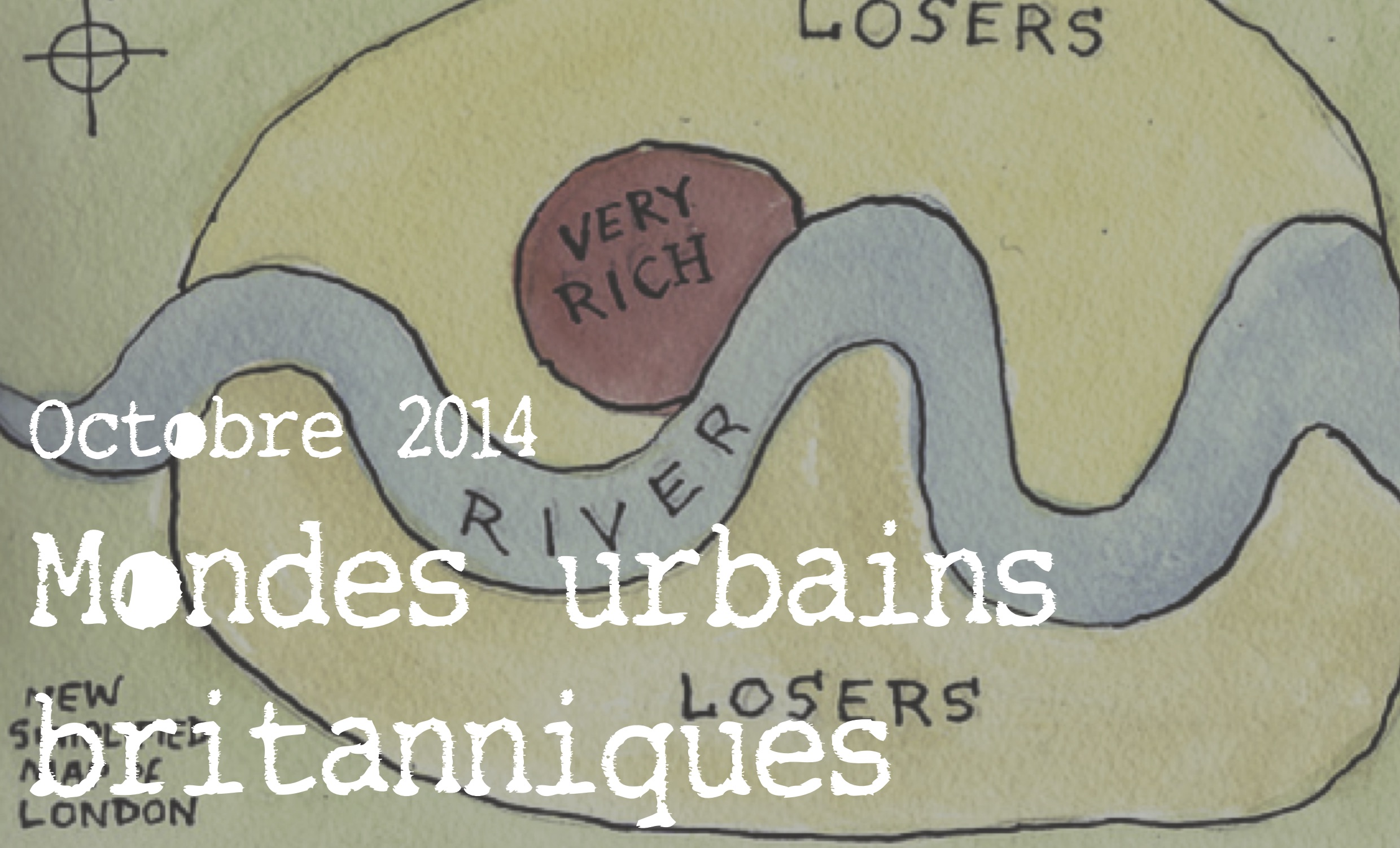

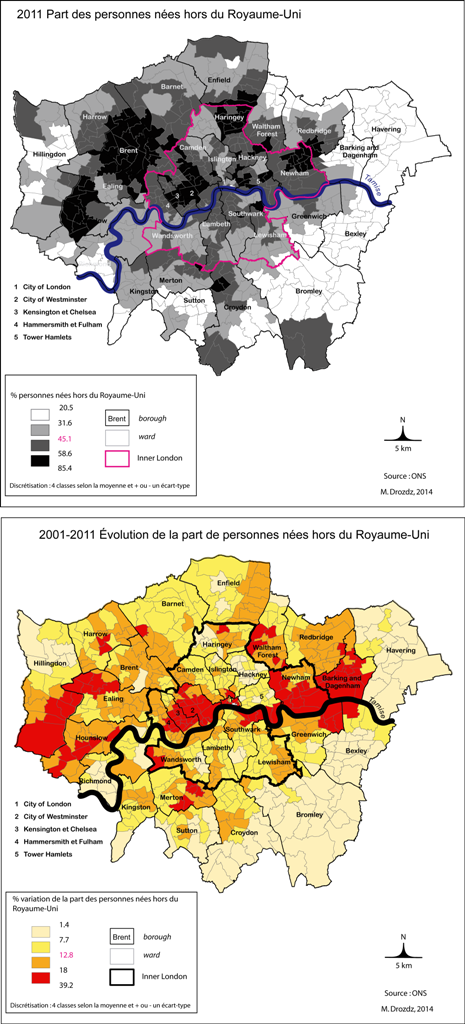

J’ai travaillé sur les projets de régénération urbaine dans la partie péri-centrale de Londres et sur la manière dont ils se sont territorialisés sur le temps long [fig. 1]. Il s’agissait à la fois d’expliquer comment un modèle de la régénération, fondé sur le partenariat public-privé, a émergé ces quarante dernières années, et de faire un état des lieux de sa géographie actuelle. Il s’agissait aussi de comprendre quelles sont les nouvelles normes de l’aménagement urbain qui ont été mises en place pendant les mandats néo-travaillistes (1997-2010) et ce qu’il en reste depuis que les conservateurs sont revenus au pouvoir en 2010. Le modèle de la régénération a en partie évolué sous l’effet de deux processus : la reconnaissance juridique de certains groupes, telles que les minorités ethniques, dans l’aménagement urbain, et la mise en place de procédures de concertation qui concernent aussi bien les acteurs de la régénération, la promotion immobilière, les administrateurs que les publics de la régénération, les habitants. Ce qui m’a intéressée, c’est de voir non seulement par quelles techniques et quelles stratégies la parole des habitants était prise en compte (ou non) dans ces projets mais de voir aussi comment s’effectuent les négociations entre les acteurs de la promotion immobilière et les administrateurs auxquels incombent la gestion des projets de régénération.

—————-

—————–

Vous utilisez les termes de « regeneration bloom » et de « regeneration doom », et vous jouez sur les mots en évoquant une « regeneration b(d)oom ». Que signifient-ils et que cherchez vous à montrer à travers eux?

Cette idée est née lors d’une conversation avec un collègue : je lui expliquais que pour de nombreux habitants que j’avais rencontrés, avoir un projet de régénération à côté de chez soi, c’était comme être maudit, « to be doomed » en anglais. La question qui se pose alors, c’est qu’est ce qui se passe pour ces habitants « régénérés » ? Ce que j’ai constaté, avec d’autres, c’est qu’il existe depuis les années 1980 un consensus très fort, dans le monde politique et chez les professionnels de l’urbanisme autour de la nécessité de la « régénération » des quartiers urbains péri-centraux, c’est-à-dire de la mise en place de politiques de rénovation urbaine couplées à des stratégies d’attraction d’investissements, en particulier en provenance de la promotion immobilière. Dans les faits, on peut en effet constater aujourd’hui une série de « booms » immobiliers qui se produisent dans des quartiers longtemps évités par les investisseurs privés.

Mais en regardant de plus près, on se rend compte que les résultats sont assez contestables, surtout pour les habitants. Dans plusieurs cas, ils ne sont pas considérés comme le public cible qui doit bénéficier de la régénération et ils finissent par devenir un « problème » que la régénération doit régler. Ils sont alors « condamnés » (doomed) à quitter les quartiers de régénération. C’est ce qu’a montré Ben Campkin, de l’University College London (UCL) dans son essai Regenerating London où il procède à une archéologie des discours de la régénération à Londres. Il montre finalement que cette métaphore « socio-biologique » comme il la désigne s’appuie sur une représentation très stigmatisante de la population des quartiers qu’on cherche à régénérer. Ils sont considérés comme un problème, alors qu’ils devraient faire partie de la solution et être inclus dans les stratégies de redéveloppement urbain.

————

Votre travail de géographe a la particularité de s’inscrire sur le temps long et de comporter une dimension historique importante. Pourquoi ce choix et comment avez-vous procédé méthodologiquement ?

Quand j’ai commencé à travailler sur le sujet, les programmes de régénération à Londres étaient unanimement qualifiés d’exemples de politiques urbaines « néolibérales » qui prenaient racine dans les projets thatchériens des années 1980, en particulier la rénovation des quartiers portuaires situés le long de la Tamise et dont l’exemple le plus spectaculaire et le plus cité est celui de Canary Wharf. À l’époque ces projets ne sont pas qualifiés de néolibéraux mais d’entrepreneuriaux, il s’agit de rendre ces territoires plus compétitifs dans l’attraction des capitaux, en les équipant et en y appliquant des régimes dérogatoires. Les règles d’urbanisme sont assouplies, on diminue le montant des taxes qui y sont prélevées et on investit massivement dans les infrastructures de transport. À partir des années 2000, on commence à qualifier ces projets urbains de « néolibéraux » et je me suis demandée ce que pouvait signifier cette transition, alors que les principes et les recettes restent finalement assez semblables.

Il a d’abord fallu pour cela délimiter des bornes. J’ai décidé de travailler à partir de la fin des années 1970, et plus précisément à partir de 1977 car c’est à ce moment-là que le développement des inner cities, les quartiers urbains péri-centraux en déclin économique et démographique, fait l’objet d’une loi et d’une série de programmes dédiés. C’est l’émergence de ce qui serait l’équivalent de la Politique de la Ville en France. Jusqu’en 2010, on a donc une séquence historique cohérente où les discours qui justifient la régénération sont assez semblables et où le modèle de la régénération se stabilise. Les travaillistes sont suivis par les conservateurs à partir de 1979 et par les néo-travaillistes à partir de 1997. Depuis 2010 et le retour au pouvoir des conservateurs (dans une coalition avec les libéraux-démocrates), le contexte national a changé pour les politiques de régénération. On a assisté à la disparition, au niveau national, de ce type de programmes. Les politiques sociales n’ont pas disparu, mais les discours qui les encadrent ont perdu leur référent urbain.

Donc entre 1977 et 2010, dans cette séquence « entrepreneuriale » qui place la compétitivité des territoires au cœur des programmes de régénération, j’ai regardé comment les pouvoirs publics parvenaient à capter une partie de la plus-value ainsi générée et comment ces revenus étaient redistribués. Ce qui m’a intéressée, c’est l’articulation entre d’un côté les mécanismes d’accumulation et de l’autre les logiques de redistribution. J’ai en particulier regardé comment tout cela fonctionne spatialement en décortiquant des permis de construire et en cartographiant comment les pouvoirs publics locaux ont investi les revenus générés par la construction de grands projets urbains. Ces revenus proviennent de la perception d’une taxe négociée avec la promotion immobilière au moment de l’instruction de la demande des permis de construire. Cette taxe peut prendre plusieurs formes : elle peut être versée en monnaie sonnante et trébuchante et venir alimenter un pot commun à l’ensemble de la municipalité qui le dépense ensuite dans l’entretien de la voirie ou des espaces publics, ou dans celle du parc de logements sociaux ; elle peut aussi financer des programmes de formation professionnelle ou des associations ; elle peut aussi prendre la forme de certains équipements qui sont directement construits par la promotion immobilière, notamment la création de services collectifs (centres médicaux, écoles) ou des logements qui sont vendus ou loués à des prix en-dessous du marché. C’est une forme d’urbanisme qu’on qualifie de « négocié ».

Donc sans le « boom » évoqué précédemment, sans la venue de ces flux de capitaux investis par la promotion immobilière, pas de possibilité pour les pouvoirs locaux de redistribuer. La question est alors devenue de comprendre comment se produit ensuite le revers de ce processus, l’exclusion de certains groupes, le « doom » de la régénération. Et c’est là que je crois que le terme néo-libéral peut-être éclairant et ajoute une dimension au caractère entrepreneurial de ces projets, si on montre que ces politiques de « boom » ne sont pas suivies d’actions de redistribution vers les groupes les moins bien lotis, pour reprendre le langage de John Rawls, si elles sont socialement conservatrices.

———-

Quel est votre terrain et quels types d’acteurs avez-vous privilégiés pour vos entretiens ?

J’ai travaillé dans trois municipalités [fig. 2]. J’ai choisi d’adopter une approche par cas non comparative car les conditions d’accès à l’information dans les trois terrains ont été assez différentes. L’idée, c’était plutôt de réfléchir à cette articulation entre accumulation et redistribution à partir de plusieurs situations. Je vivais à la limite entre Tower Hamlets et Hackney, donc j’ai directement pris part aux consultations autour du grand projet de renouvellement urbain que j’étudiais. Les services municipaux étaient par ailleurs très ouverts à la discussion car tout le programme qu’ils avaient mis en place était en train d’être détricoté par le gouvernement central donc ils avaient pas mal de choses à dire sur tout le travail accompli pendant les dix dernières années. Par ailleurs, j’ai eu aussi beaucoup de chance en rencontrant des professionnels de la régénération qui avaient officié dans le quartier dans les années 1990 et qui m’ont laissé avoir accès à leurs archives professionnelles.

—————

En revanche, dans l’autre municipalité où j’ai travaillé, Haringey, l’accès aux administrateurs et aux élus a été plus difficile. J’ai choisi de travailler à Haringey car j’ai rencontré par hasard un groupe d’habitants et de commerçants qui avaient réussi à aller assez loin dans leur opposition à un projet de régénération. Ils étaient notamment parvenus à obtenir une décision de justice qui cassait le permis de construire accordé au promoteur car l’implication des minorités linguistiques qui sont présentes sur le site du projet avait été jugée insuffisante. C’était un cas très rare où la question de la reconnaissance de la situation sociale de certains groupes avait pesé dans une décision concernant la régénération. En raison de ce conflit et parce que le quartier où je travaillais est celui où ont démarré les émeutes de l’été 2011, les services locaux étaient sur la défensive et ils m’ont moins facilement ouvert la porte de leur bureau.

À Hackney et Tower Hamlets, j’ai aussi fait des visites de site avec les administrateurs des services de régénération pendant lesquelles ils m’expliquaient la stratégie de redéveloppement immobilier des quartiers de régénération, comment ils allaient s’y prendre pour faire venir des investisseurs, pour rendre ces quartiers intéressants auprès d’acteurs qui ont pour habitude de les éviter. Les entretiens réalisés dans ces conditions ont été très utiles. J’ai beaucoup appris à leur contact sur les logiques d’investissement mainstream, sur les attentes de la promotion immobilière, qu’ils connaissent très bien. J’ai pu prendre la mesure de cette expertise en discutant ensuite avec des gestionnaires d’actifs privés et voir que les niveaux d’information étaient très semblables. Pour moi, ces acteurs des services locaux de régénération sont des gestionnaires d’actifs, mais qui se retrouvent à gérer des produits très particuliers car pas très rentables ni attractifs à première vue. Leur expertise réside dans cette transformation d’un capital difficile à valoriser – comme des terrains post-industriels pollués par exemple – en projet d’actifs à forte valeur ajoutée, en association avec des promoteurs privés. C’est ce qu’ils appellent la réparation d’un marché défaillant (market failure).

———-

Comment avez-vous relié l’étude de ces projets urbains et de la régénération aux processus de gentrification qu’on peut observer à Londres, la ville où le concept a été inventé par la sociologue Ruth Glass en 1964 ?

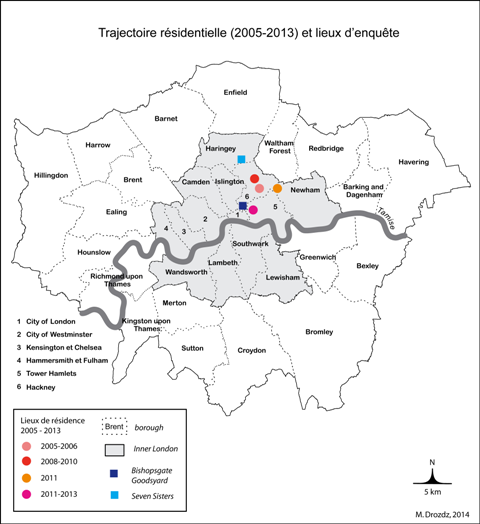

Là encore, j’ai bénéficié d’un contexte de recherche favorable : l’accès aux statistiques est assez facile en Grande-Bretagne. J’attendais avec impatience les résultats du nouveau recensement de 2011, publiés en 2013. Grâce à ces données, on pouvait enfin mesurer les évolutions socio-démographiques qui ont eu lieu entre 2001 et 2011, une période où la gentrification dite « clé en mains » ou « new build gentrification » comme l’ont appelé Mark Davidson et Loretta Lees, s’est rapidement diffusée. À Londres depuis le début des années 2000, on n’en est plus à une gentrification pionnière motivée par le capital individuel, mais à une gentrification par grands projets immobiliers financés par des partenariats public-privé. Ils existaient déjà dans les années 1980 et 1990 mais durant les dix dernières années, le processus s’est généralisé à l’ensemble des quartiers péri-centraux et aux banlieues résidentielles populaires, au nord et à l’est, pour concerner tous les périmètres de régénération. Les premiers projets sont parvenus à obtenir un mix dans les types de logements et les publics auxquels ils étaient destinés : logements sociaux pour les ménages populaires, locatif aidé et propriété partagée pour les classes moyennes, accession à la propriété et des logements vendus sur le marché privés pour les mieux lotis.

Donc quand on regarde la géographie des périmètres prioritaires de la régénération, les zones d’opportunité, et l’évolution des types de logements, on constate deux choses : premièrement, dans les territoires qui sont situés dans une zone d’opportunité ou à proximité, la vitesse de privatisation du stock de logements sociaux est beaucoup plus rapide que dans le reste de la capitale [fig 3]. Les programmes de régénération ne sont donc pas parvenus à augmenter l’offre de logements sociaux, alors que des dizaines de milliers de ménages sont inscrits sur les listes d’attente, mais elle n’est même pas parvenue à maintenir le stock existant. Deuxièmement, dans ces périmètres, on assiste à une diminution de la proportion de ménages propriétaires au profit des ménages qui sont locataires du parc privé. C’est une tendance générale à Londres mais elle est plus fortement marquée dans les périmètres prioritaires de la régénération. Ces projets ont donc réussi à créer de nouveaux territoires d’accumulation pour des propriétaires qui exploitent une rente foncière créée en partenariat avec la puissance publique. Sur la base de ces constats, on peut donc se dire, avec les pouvoirs locaux, que la régénération est un succès, puisqu’elle a effectivement permis d’augmenter l’offre de logements ; mais toute la question devient alors de savoir qui profite exactement de cette « réparation » du marché.

—————

—————-

Dans votre thèse, vous évoquez plusieurs types de globalisation, une globalisation « par le haut » qui concerne les élites et une globalisation « par le bas » animée par des acteurs qui appartiennent à des groupes sociaux plus divers. Pourquoi avez-vous cherché à les distinguer et comment avez-vous spatialisé ces phénomènes ?

J’ai réinterprété ces deux formes de globalisation à partir du concept de « globalisation ordinaire » de Jennifer Robinson, pour rendre compte de la diversité des situations concrètes qui illustrent l’idée de « ville globale ». À Londres, la notion de ville globale est très présente, dans différents contextes. Pour les universitaires, en particulier Saskia Sassen dans son livre The Global City, c’est un archétype, un modèle, avec New-York et Tokyo. Pour les pouvoirs politiques, c’est une référence et un horizon, il faut renforcer le caractère « global » de la ville pour gagner la compétition avec les autres centres urbains mondiaux. Mais dans les deux cas, ces conceptions ne rendent pas compte des autres formes de la globalisation qui s’expriment à Londres et n’évoquent pas non plus les impacts de la globalisation sur les territoires qui n’y participent pas directement mais en subissent les conséquences.

Dans le premier cas, Saskia Sassen s’était intéressée à des groupes sociaux qui incarnent deux figures la globalisation : les cadres qui coordonnent les différentes étapes de la production des biens et des services dans une chaine de production spatialement distribuée sur l’ensemble du globe ; ils opèrent en particulier depuis ces centres de commandement globaux que sont New-York, Londres et Tokyo, c’est la globalisation « par le haut ». À l’autre bout du spectre, les migrants internationaux qui occupent des fonctions peu qualifiées et peu rémunérées mais nécessaires à la reproduction de ces élites. En parallèle, d’autres formes de globalisation émergent, plus « discrètes » comme les qualifie Olivier Pliez. Elles incarnent de nouvelles formes de cosmopolitisme, « par le bas » et animent et coordonnent là aussi des réseaux de production et de circulations de biens et de services qui n’en sont pas moins internationaux.

L’idée dans mon travail était donc d’essayer de montrer comment les évolutions socio-démographiques des quartiers péri-centraux, les territoires de ce qu’on appelle l’inner city, était « travaillés » par ces deux mouvements de fonds et comment réagissent – spatialement – les populations qui se trouvent prises malgré elles dans ces dynamiques. Donc pour capter l’internationalisation de la population habitante londonienne, j’ai choisi de ne pas travailler sur les statistiques ethniques mais d’utiliser la variable « part des habitants nés à l’étranger ». Cela me permettait de capter aussi l’immigration des personnes qui entrent autrement dans la catégorie générale « White ».

Donc les cartes montrent surtout une tendance générale où la part des personnes nées à l’étranger augmente de façon spectaculaire, dans l’ensemble de la ville. Même si une petite part de ces personnes sont des Britanniques nés à l’étranger, on peut raisonnablement se dire que la cartographie de cette variable est un bon indicateur de l’internationalisation des Londoniens. Quand on regarde la carte produite à partir des données de 2011, on se rend compte que la part de personnes nées à l’étranger dans certains quartiers, y compris ceux qui sont situés dans ce qu’on appellerait en Ile-de-France la « grande banlieue » est en augmentation partout et atteint souvent plus de 50 % de la population résidente ! [fig 4]

————–

————-

L’autre raison de travailler sur cette variable était de chercher à s’affranchir d’une représentation de la localisation des immigrés dans des « enclaves » qui seraient spécialisées par nationalité ou par appartenance à un groupe minoritaire. Bien sûr, il y a des enclaves organisées de cette façon à Londres, Chinatown, Benglatown (le quartier où se concentrent les personnes originaires du Bangladesh) mais je cherchais plus à rendre compte de la « super-diversité » dont parle le sociologue Steven Vertovec et qui touche aussi ces enclaves historiques. La « super-diversité » désigne la diversité des origines, c’est en quelque sorte le stade suprême du multiculturalisme. Le quartier hyper-divers, c’est le monde dans un quartier. Ce projet partait d’une intuition liée à une expérience personnelle et quotidienne, liée au fait que je vivais dans un quartier de ce type à Brick Lane, qui est aussi une enclave historique bangladaise. En parallèle, Suzan Hall de la London School of Economics (LSE) avait étudié une rue commerçante similaire à Brick Lane, située dans le sud de Londres. Elle avait noté la grande diversité des origines des commerçants et des habitants qui résident dans ce quartier du sud de Londres et ses remarques faisaient écho à ce qui passait à Brick Lane. Même si la minorité bangladaise restait majoritaire, on pouvait constater une diversification très importante de l’origine des habitants. Mes voisins me ressemblaient, étudiants et jeunes actifs étrangers en provenance d’Europe continentale et plusieurs d’entre nous louions nos appartements à des propriétaires bangladais qui avaient migré dans d’autres quartiers où les offres scolaires et de logements étaient meilleures, ce que Tim Butler et Chris Hamnett ont étudié dans leur ouvrage Ethnicity, Class and Aspiration. Mais en même temps, les commerces bangladais ne sont pas partis avec eux et le quartier est resté une centralité pour de nombreux membres de ce groupe qui viennent y trouver une offre commerciale spécifique.

————–

Dans cette articulation entre deux types de globalisation, vous évoquez dans votre travail des espaces déqualifiés qui fonctionnent comme des « espaces-soupapes ». Que sont ces espaces, où sont-ils situés et à quoi servent-ils ?

À l’autre bout du spectre de la globalisation il y a les « financifiers », qui se localisent là encore de manière plus complexe que prévue. Ils ne vivent pas seulement à Westminster, South Kensington, Hampstead et Wapping comme dans les années 1990, mais résident désormais à proximité de la City, autour du quartier de Canary Wharf et sur les bords de la Tamise où de nombreux projets immobiliers visent cette clientèle. Et les ménages des classes moyennes et supérieures en subissent également les conséquences. Les quartiers historiques de la bourgeoisie ne leur sont plus accessibles désormais, même avec des salaires de cadres. C’est pourquoi les quartiers déqualifiés de l’inner-city finissent également par devenir attractifs aux yeux d’une population bourgeoise qui n’a pas les moyens d’avoir les mêmes pratiques géographiques que ses parents.

Chez Saskia Sassen et Peter Hall, l’inner-city ne sert pas la globalisation, car cet espace ne possède pas ou peu d’avantages comparatifs. Il est en attente de croissance, d’être consommé par l’hypercentre : c’est un espace de réserve foncière et de relégation de la main-d’œuvre au service de l’élite globale. Le contexte est celui d’une mise sous pression des espaces centraux et des quartiers bourgeois historiques par les flux d’investissements internationaux qui valorisent des produits immobiliers à destination des classes supérieures internationales. C’est ce qui se passe dans le quartier de Battersea Power Station. Mais on assiste simultanément à une explosion des prix liée à l’arrivée des cadres supérieurs de la globalisation dont la rémunération est en décalage avec le reste de la structure salariale. Ainsi les petites classes bourgeoises n’ont pas d’autre solution que de se mettre elles aussi en mouvement au moment où elles cherchent à devenir propriétaire. Et depuis une vingtaine d’années, le nombre de quartiers où il est possible d’investir pour un ménage individuel se réduit drastiquement. Islington et Camden, puis Tower Hamlets et Hackney, aujourd’hui Southwark, ce sont tous les anciens quartiers péri-centraux qui sont concernés. « We are refugees from Islington » m’a-t-on un jour dit à Hackney.

Ce sont donc des espaces-soupapes au sens où ils absorbent aussi les difficultés de la bourgeoisie locale, de la classe moyenne supérieure qui entre directement en concurrence – spatialement – avec d’autres logiques d’investissements portées par des acteurs bien plus puissants. Ce ne sont pas seulement des espaces de relégation mais des espaces où se négocient les difficultés de certains groupes sociaux, même aisés. On se rend compte qu’on ne peut pas comprendre les logiques spatiales de la gentrification si on ne prend pas en compte celles de la reproduction des classes supérieures. L’hypercentre se globalise mais ne permet pas la reproduction de toutes les élites locales, qui se cherchent alors de nouveaux territoires : des espaces soupapes dans l’inner-city. Et c’est dans ce contexte, parce qu’une part toujours plus importante de la population se trouve exclue des marchés immobiliers, que les mobilisations contestataires s’organisent.

—————–

Pour en revenir aux projets de régénération eux-mêmes, quels sont vos résultats en termes de protection juridique et de participation des habitants ?

Dans les années 1990, personne ne voulait investir dans ces quartiers là alors qu’aujourd’hui il y a un contexte de croissance qui explique la multiplication des projets de régénération. Comme il y a une forte demande émanant des classes moyennes et supérieures, les projets qui sont aujourd’hui prévus dans les périmètres de régénération s’orientent vers ces populations. Donc dans un dernier temps, je me suis demandée si les résultats de cette politique étaient contestés par les populations qui se retrouvent menacées par ces projets et par quels moyens. C’est là que j’ai pris conscience de l’importance des changements législatifs. Une bonne partie des mobilisations demandaient une reconnaissance des effets négatifs de la régénération sur eux. Les premiers à avoir contesté les grands aménagements urbains ont été les Gypsies and Travellers, menacés de perdre les rares emplacements qui leur étaient dédiés avec la construction du quartier des Jeux Olympiques. À Tottenham, comme je l’ai évoqué, des commerçants colombiens ont fait reconnaître par la haute cour administrative le fait que la municipalité doive prendre en compte les effets différenciés de la régénération sur les groupes en fonction de leur appartenance ethnique. Ce sont des cas de multiculturalisme juridique, bien que le terme ne soit pas directement mobilisé. Les principes mobilisés furent plutôt ceux de « fairness » (justice) et d’« equality » (égalité des droits).

————-

Qui sont ces groupes de contestation et comment manifestent-ils leur opposition ?

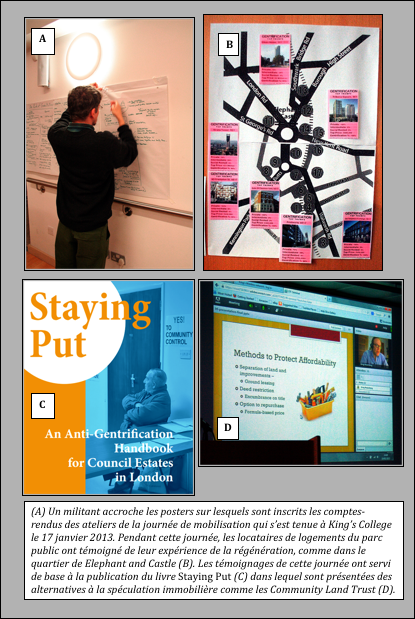

Ils le font en créant des associations, en participant à des réunions publiques, en faisant valoir leurs droits par des actions juridiques. Au départ les actions étaient très dépendantes de la forme des projets urbains. C’est contre des projets spécifiques que se tenaient les mobilisations. Elles étaient très fragmentées, sans montée en généralité, sans discours unifié contre la régénération urbaine. Mais au cours de mon travail de terrain, j’ai observé la mise en place d’un discours plus général et la constitution d’une association de fédération de toutes les associations luttant contre les effets négatifs de la régénération urbaine, Just Space.

Je me suis demandée comment se construisait la politique de l’opposition à la régénération, comment on parvenait a mettre en place un discours plus général au niveau métropolitain. Cette fédération était à la fois un espace d’échanges et de contestation, pour faire sens de ce qu’il se passait via l’expérience des uns et des autres ; à la fois un groupe de soutien, un espace d’entraide pour donner des conseils juridiques, de formation pour les habitants concernés. Ils se posaient la question de comment avoir une démarche proactive pour essayer de ralentir ou d’influencer la forme des projets ? [fig 5]

—————-

Des exemples d’actions de mobilisation par le réseau Just Space (A, B, D : Drozdz, 2013 ; C : Just Space, 2014)

—————–

Sur quels effets négatifs ont-ils insisté et quelles furent leurs revendications ?

Ils ont surtout insisté sur le problème de l’accès au logement à loyer modéré, et sur leur expropriation de fait du quartier. Les commerçants colombiens n’allaient plus pouvoir louer leurs locaux, car il y allait avoir une montée en gamme commerciale. La population locataire savait qu’elle allait être durement impactée par la hausse des loyers. Ils demandaient la mise en place d’« Equality impact assessments » pour lutter contre les discriminations, ainsi que des « Social impact assessments », une procédure qui rende public les impacts en fonction de l’appartenance à un groupe social. Ils demandaient aussi à ce qu’il y ait des objectifs plus stricts en termes de mixité sociale. Pour l’instant, il y a eu une reconnaissance officielle de la légitimité et de la validité de leurs demandes par les instances nationales dans le cadre de la procédure de débat publique du London Plan en 2010-11 mais actuellement, aucune mesure n’a encore été prise qui aille vraiment dans ce sens.

Entretien réalisé par Flaminia Paddeu en Octobre 2014 à l’occasion du Festival de Géographie de St-Dié

–

Image de couverture : La nouvelle géographie sociale de Londres ? (http://mappinglondon.co.uk/, 2013)