#8 / Entretien : Ville, bidonville, campement : de la relativité urbaine

Entretien avec Michel Agier, par Daniel Florentin

–

Michel Agier est anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il étudie les relations entre la mondialisation humaine, les conditions et lieux de l’exil, et la formation de nouveaux contextes urbains. Il a notamment publié Un monde de camps (direction, avec la collaboration de Clara Lecadet, La Découverte, 2014), Anthropologie de la ville (PUF, 2015), et récemment Les migrants et nous. Comprendre Babel (CNRS éditions, collection Débats, 2016). Depuis avril 2016, il coordonne le projet de recherche collective « Babels – La ville comme frontière – Ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville », sélectionné et soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR, 2016-2018). Ce projet regroupe 35 chercheurs junior et senior qui mènent des enquêtes sur les thèmes des villes-frontières, villes-refuges et villes-carrefours en Europe et Méditerranée. Nous avons voulu l’interroger pour évoquer les questions des marges urbaines.

–

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ AUX MARGES URBAINES ? QU’EST-CE QUE CES MARGES NOUS DISENT DE LA VILLE ET DE L’ANTHROPOLOGIE DE LA VILLE ?

Mon point de départ, c’est que, pour l’anthropologie d’aujourd’hui, lorsqu’elle veut interroger le monde contemporain, c’est-à-dire la dynamique de ce qui est en train de se passer, la question du rapport à l’espace a bouleversé la conception que l’on pouvait se faire de la vie sociale et culturelle telle que les anthropologues avaient l’habitude de la décrire et de la transmettre. Pendant longtemps, l’ethnologie, l’anthropologie ne se sont pas vraiment posé de questions devant ce qui paraissait être une évidence, à savoir le lien entre espace, culture et identité. Quand on veut faire évoluer cette formule ancienne de l’anthropologie, ou rompre avec elle, pour pouvoir accompagner les dynamiques contemporaines, il faut avoir une réflexion renouvelée sur la question des délimitations, des limites, des frontières de ce que l’on observe. Une mise à jour du mode de connaissance anthropologique est nécessaire.

Cela peut paraître abstrait, mais c’est la dimension la plus théorique et la plus épistémologique qu’il peut y avoir dans ce qu’on appelle l’anthropologie de la ville. Ce n’est pas une branche de l’anthropologie, ce n’est pas une spécialisation pour former des experts, des conseillers. La question épistémologique est importante, elle est au principe même de ce qu’a été l’anthropologie à l’origine et ce à quoi elle correspond aujourd’hui, dans les évolutions contemporaines. Dans ces évolutions, il y a aussi l’évolution des mentalités. D’une certaine façon, on peut dire que l’image d’une anthropologie associée à des mots comme origine, racine, lieu, tradition, mémoire, territoire, ethnie, une image entretenue encore par certains anthropologues, celle du lieu identitaire, est très présente dans la société aujourd’hui. Elle correspond à une forme de mélancolie, à quelque chose qu’on ne sait pas très bien identifier, qui serait une identité perdue, un territoire perdu, un rapport aux origines qui semble se défaire historiquement dans l’histoire des sociétés, et individuellement car plus personne n’arrive à reconstituer quel est son lieu d’origine, son territoire, parce que nous sommes tous dans la mobilité.

Cela pour dire que, si j’arrive à une conception de la ville, c’est par le détour du choc que représente dans l’histoire de l’humanité, et donc dans l’anthropologie, la mobilité, l’espèce de désordre théorique de connaissances, de manières de vivre que provoque la mobilité. La mobilité, cela signifie se retrouver dans des espaces auxquels on ne peut pas forcément s’identifier, qui sont multiples, divers, aussi bien pour les gens qui arrivent en ville que pour l’anthropologue, qui se dit alors : « comment est-ce que je vais délimiter mon objet ? »

Un des aspects majeurs des crises actuelles, des crises politiques d’identité, de nation, d’ethnie, etc., c’est qu’elles peuvent toutes être rassemblées autour de la thématique du rapport au lieu et à la mobilité. Tout comme chacun peut dire qu’il n’a pas d’identification à un lieu, à un espace précis, de la même façon l’anthropologue peut passer beaucoup de temps à délimiter son objet de recherche de façon spatiale. On a cru pendant très longtemps que les choses étaient évidentes : l’ethnie, le lieu, la culture ; mais on était en fait dans des lieux déjà délimités. Vous arriviez quelque part, et on vous disait « voilà, c’est votre terrain, votre terrain c’est votre territoire », le terrain de la monographie correspond à l’illusion de territoires déjà donnés. Ce sont aussi la mobilité des personnes et l’obligation pour les anthropologues de remettre en cause les croyances ou fausses évidences antérieures qui les ont fait s’interroger sur ce qui fait les limites d’un territoire.

C’est dans cette démarche, transparente à celle des individus quand ils se situent dans l’espace urbain, que se pose la question de la fabrique du sens. Le sens commun est toujours situé dans des limites, un périmètre, qui circonscrit du sens partagé. On a finalement une anthropo-logique, c’est-à-dire une logique de la fabrication humaine de cet espace avec ses limites. Donc, pour revenir à notre question, pourquoi prendre la ville par ses limites ? Précisément pour être toujours sur cette frontière, pour comprendre pourquoi et comment là on est dedans et là, on est dehors. Le rapport du dedans et du dehors, on voit bien qu’il structure la société aujourd’hui : être là, être inclus, être exclu. La meilleure façon de l’appréhender, c’est d’aller voir aux limites : c’est à la frontière que les choses se déterminent, à la manière de ce que disait Fredrik Barth dans les années 1960 quand il expliquait que c’est à la frontière que les groupes ethniques commençaient à exister.

–

VOUS AVEZ MÊME DIT QUE S’INTÉRESSER AUX MARGES, C’ÉTAIT UNE QUESTION POLITIQUE PLUS QU’UN SIMPLE POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE.

Au départ, c’est une position épistémologique. Après, cela devient politique au sens où ce qui est politique est ce qui fait bouger les frontières, les limites, ou, comme on dit dans le monde politique, c’est ce qui fait bouger les lignes. La politique, c’est cela : là où les choses changent. La gouvernance, c’est comment les choses se reproduisent ; la politique, c’est comment les choses peuvent se transformer. Cela se transforme dans ce lieu de contact essentiel qu’est le bord, la limite, la frontière, la marge au sens spatial, épistémologique et politique. Dans ce lieu, quelque chose arrive et dérange l’ordre en place. Ce dérangement, ce contact, qui peut être éventuellement un conflit, fait que quelque chose va changer et que la limite bouge. Après, la marge n’est pas seule : on est toujours la marge de quelque chose. Et inversement, on a besoin d’une marge pour être un centre. Henri Lefebvre ou David Harvey, à propos de la commune de Paris, l’ont bien montré. Mais on peut dire la même chose à propos des campements rroms, des zones dites marginales, qui posent toujours un problème mais qui sont toujours, sur le plan spatial aussi bien que juridique ou politique, produites dans un rapport avec quelque chose qui se conçoit comme centre.

–

UN DE CES DÉRANGEMENTS DE L’ORDRE TRADITIONNEL, C’EST LE CAMP. DEPUIS UNE QUINZAINE D’ANNÉES, ON VOIT APPARAÎTRE OU RÉAPPARAÎTRE UNE FORME QU’ON PENSAIT AVOIR OUBLIÉE EN EUROPE, CELLE DES CAMPS : LES CAMPS DE RÉFUGIÉS, LES CAMPS DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE, LES CAMPS DE ROMS. ILS RECOUVRENT CE QUE VOUS AVEZ APPELÉ UN « ENCAMPEMENT DU MONDE ». QUELLES SONT LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE CET ENCAMPEMENT ?

La logique qui produit l’encampement a plusieurs origines, et plusieurs forces convergentes. Il y a un ensemble de crises politiques qui font qu’il y a des gens qui sont mis dans l’obligation de circuler, de partir, souvent pas très loin, car quand on part d’un lieu devenu invivable pour des questions de sécurité, on essaie souvent de ne pas partir loin. Et il y a des logiques économiques qui font que des gens n’arrivent plus à vivre dans le lieu où ils sont – on ne mentionne pas assez les crises agricoles qui sont liées à la mondialisation de l’agro-industrie, par exemple.

L’encampement du monde est lié au fait que, depuis bientôt quatre siècles, les territoires sont organisés autour des États-Nations. Ces territoires des États-Nations associent deux termes : le contrôle des populations et la sécurité des territoires. On a en fait une définition des États-Nations qui est très figée. Ce n’est pas seulement le cas en France ou en Europe et pas seulement aujourd’hui, c’est quelque chose qui court sur très longtemps et sur de très nombreux pays. Cette forme-là de l’État-Nation fait très peu de place à la mobilité, en tout cas aux mobilités précaires, même s’il y a des nuances selon les continents et les pays.

L’encampement du monde, c’est la solution technique à un problème politique, c’est-à-dire produire de plus en plus de lieux de mise à l’écart. Sans être visionnaire, je le vois comme quelque chose vers quoi tend le système global si aucune modification ne s’opère dans le système des États-Nations, entre des États-Nations qui vont devenir de plus en plus des lieux de l’officiel, des droits, des privilèges, et une espèce de rebut, un autre monde, formé par tous ces espaces en marge. La part de la population qui se trouve dans des contextes plutôt extraterritoriaux, relevant d’un autre droit, d’une autre norme, deviendra plus importante.

–

EST-CE QU’IL Y A UNE CONTINUITÉ AVEC D’ANCIENNES FORMES MARGINALES ? SI ON PENSE AU BIDONVILLE DE NANTERRE DES ANNÉES 1950 OU 1960, EST-CE QU’ON PEUT LE COMPARER À DES BIDONVILLES PLUS RÉCENTS, COMME LE BIDONVILLE DU HANUL À SAINT-DENIS ? EST-CE LA RÉACTIVATION DE CES ANCIENNES FORMES, OU Y A-T-IL QUELQUE CHOSE, EN TERMES DE MASSIFICATION, EN TERMES D’IMPORTANCE DU PHÉNOMÈNE, QUI LE REND PARTICULIER AUJOURD’HUI ?

Quand on a longtemps travaillé dans les pays du Sud comme je l’ai fait pendant vingt ans en Afrique et en Amérique latine, on n’a aucune perception tragique des bidonvilles. Comme l’a dit Sanders, c’est un peu la « arrival city » : on arrive par là, on arrive en ville par la marge. Il y a quelque chose de choquant, du point de vue d’une conception française, nationale, républicaine, en termes de progrès social, je comprends très bien que des gens puissent réagir négativement au fait de voir des bidonvilles. Mais regardons bien, s’indigner de cela, dire que ce n’est pas digne d’un pays comme la France, que ce n’est pas digne de l’Europe, cela voudrait dire que, peut-être, ailleurs, c’est digne ou acceptable, mais pas ici, on le veut bien chez les autres mais pas chez nous. Et surtout on ne voit pas qu’il y a peut-être, sans faire l’éloge du bidonville mais en regardant la frontière, il y a peut-être dans ces lieux-là une position qu’on retrouve dans l’anthropologie universelle de la ville. Il y a toujours une marge, il y a toujours une arrivée, un lieu d’arrivée.

Louis Wirth, dans les années 1920, avait développé une image du ghetto assez positive, comme l’école de Chicago en général, en expliquant que c’était le sas, le lieu d’arrivée dans la ville. On se retrouve dans un ghetto collectif, on est identifié à une communauté, puis, à mesure que les individus s’émancipent de cette collectivité, ils s’émancipent aussi de ce ghetto, ils le quittent et vont dans d’autres espaces de la ville, vus comme espaces de la liberté et de l’individu. C’est une version très positive et aujourd’hui, on dit que cela ne marche pas comme cela. Certes mais il faudrait des itinéraires de ce que sont devenus les gens des bidonvilles de Nanterre, comme l’a fait Marie-Claude Blanc-Chaléard, il y a un travail à faire sur l’histoire de ces lieux et des gens qui y vivaient.

Le bidonville, on peut le percevoir à un moment comme une réalité qui nous dérange, qui fait qu’on l’aborde avec de la compassion ou de l’indignation. L’approche historique de tout cela permet de souffler un peu, de prendre du recul en le replaçant dans le cycle de vie d’une ville ou d’une personne. Ce passage-là, cette manière de faire soi-même son lieu, qui est le principe du bidonville, a permis que des personnes s’ancrent quelque part dans des parcours de mobilité.

Quand on s’indigne du bidonville, on reproduit un regard dominateur et compassionnel qui se réfère à nous-mêmes, à ce « nous » qui est central, dans cette ville propre, saine, en dur, regardant le bidonville comme une forme d’extériorité, comme un dehors, et en s’en indignant, et en disant « pas de ça chez nous », comme on a pu l’entendre à Calais notamment. Ce « pas de ça chez nous » me dérange, notamment pour les gens qui sont arrivés, qui sont là. Cette indignation vis-à-vis de la marge, entendue ici avec un regard éthique, hygiénique, sanitaire qu’on porte sur cette forme urbaine, est l’expression d’un rapport qui est très peu en empathie (comprise ici comme une démarche de compréhension, l’opposé de la compassion), c’est-à-dire qui s’intéresse peu à ce qui se vit de l’intérieur.

Dans cet encampement assez généralisé à l’échelle de la planète, il y a autant un rapport avec la dynamique du bidonville qu’avec la dynamique exceptionnelle du camp, qui est extraterritorial et exceptionnel.

–

C’EST CE QUE VOUS APPELEZ LA FORME-CAMP…

Oui, la forme-camp, c’est le concept qui permet de dire qu’on est bien dans quelque chose qui relève du camp. C’est l’exception, l’extraterritorialité et l’exclusion. L’exception, parce qu’on crée une fiction juridique : les gens sont là, mais ils relèvent d’un autre droit, d’un autre statut, d’une autre identité, d’une autre citoyenneté. C’est extraterritorial, parce que c’est délimité, produit comme un dehors par rapport à quelque chose qui se pense comme central et comme la réalité propre, en fait celle de l’État-nation. Enfin, c’est une forme d’exclusion, car ce ne sont pas des lieux pour tout le monde mais pour certaines populations en particulier, notamment les gens qui viennent des pays du Sud, qui sont dans cette position d’étranger précaire. Quand l’étranger n’est pas précaire, aujourd’hui, à l’échelle mondiale, il n’apparaît pratiquement plus. Par exemple, les étudiants ici (à l’EHESS), ils sont à 50 % étrangers, mais on va les regarder, les écouter et on pourra dire qu’ils sont tous pareils même s’ils parlent éventuellement plus ou moins bien le français ou l’anglais ou différentes langues. Pour qu’il y ait un étranger qui soit pensé dans une altérité radicale, il faut qu’il y ait quelque chose qui soit de l’ordre de cette illusion de dehors, qui tient à la précarité, à l’histoire, à la géographie. Ce n’est pas ethnique, ce n’est pas culturel, c’est une fiction d’altérité « radicale ».

–

CETTE FORME-CAMP, EN VOUS ÉCOUTANT LA DÉCRIRE, C’EST UN PEU LA VILLE INVISIBLE, LA VILLE QU’ON NE VEUT PAS VOIR ET QUI SERAIT REPOUSSÉE AUX MARGES. EST-CE QUE CELA POURRAIT ÊTRE UNE EXPRESSION DE CETTE VILLE INDIGNE, AU SENS DE VILLE QUE LA VILLE TRADITIONNELLE NE VEUT PAS RECONNAÎTRE ?

Cela rejoint l’idée du bidonville. La forme-camp, je la garde pour un usage conceptuel, théorique. Je m’éloigne de chercheurs en sciences sociales qui ont trop lu Giorgio Agamben et qui veulent l’appliquer comme une réalité. Forme-camp est un concept qui aide à observer mais peut avoir l’effet inverse, aveuglant, si on prend le mot pour la réalité. On n’est jamais exactement dans la réalité de la forme-camp. On peut y être à un certain moment, mais la réalité n’est jamais figée, regardez ce qui se passe à Calais depuis un certain nombre d’années, cela change pratiquement tous les jours.

Cette ville invisible, elle est plus près du bidonville que d’une forme de camp qui serait une réalité en soi. Il nous faut donc rétablir aujourd’hui la dignité du bidonville comme lieu de la dynamique urbaine la plus universelle qui soit

Il y a quelque chose dans l’idée de camp et de campement qui est de l’ordre du rejet mais aussi du désir, de l’attraction. On a pu voir que cela fascine avec l’exposition Habiter le campement. D’une manière plus générale, ce sont des lieux qui, en vérité, la plupart du temps, sont toujours en train de changer. Il y a une dynamique qui y est très forte. La figure du bidonville peut être la manière de rendre compte de cette dynamique-là.

–

EST-CE QU’ON PEUT PARLER D’UN NOUVEAU RÉGIME D’URBANITÉ POUR CE TYPE DE FORMES URBAINES ?

On peut isoler un régime d’urbanité qui serait observable mais je ne crois pas qu’il soit nouveau. Ce que j’ai voulu fixer dans Anthropologie de la ville, c’est que cette dynamique-là, elle est générale, c’est la dynamique même de la ville. Ce qu’on voit maintenant de certaines villes nous fait oublier le processus de la genèse de ces espaces. Jules Michelet disait « de l’asile naît la ville », il disait cela à propos de Rome qui a commencé comme un asile, avec des confinements de gens d’un côté et de l’autre. De la même façon, des villes disparaissent : Detroit se vide, le centre de Johannesburg se vide, et une ville peut disparaître, et en même temps recommencer différemment. On le voit aussi bien à Detroit qu’à Johannesburg.

On peut isoler un régime d’urbanité qui serait observable mais je ne crois pas qu’il soit nouveau. Ce que j’ai voulu fixer dans Anthropologie de la ville, c’est que cette dynamique-là, elle est générale, c’est la dynamique même de la ville. Ce qu’on voit maintenant de certaines villes nous fait oublier le processus de la genèse de ces espaces. Jules Michelet disait « de l’asile naît la ville », il disait cela à propos de Rome qui a commencé comme un asile, avec des confinements de gens d’un côté et de l’autre. De la même façon, des villes disparaissent : Detroit se vide, le centre de Johannesburg se vide, et une ville peut disparaître, et en même temps recommencer différemment. On le voit aussi bien à Detroit qu’à Johannesburg.

Les ruines de villes sont aussi passionnantes de ce point de vue-là. On peut en avoir une vision mélancolique, de quelque chose qui s’est perdu. La ruine, c’est aussi l’incarnation de ce qui se transforme en permanence. Là, ce qui est intéressant, c’est que des gens s’installent dans des ruines, les transforment, tout comme on voit qu’en France les friches ont été ou sont souvent récupérées, squattées.

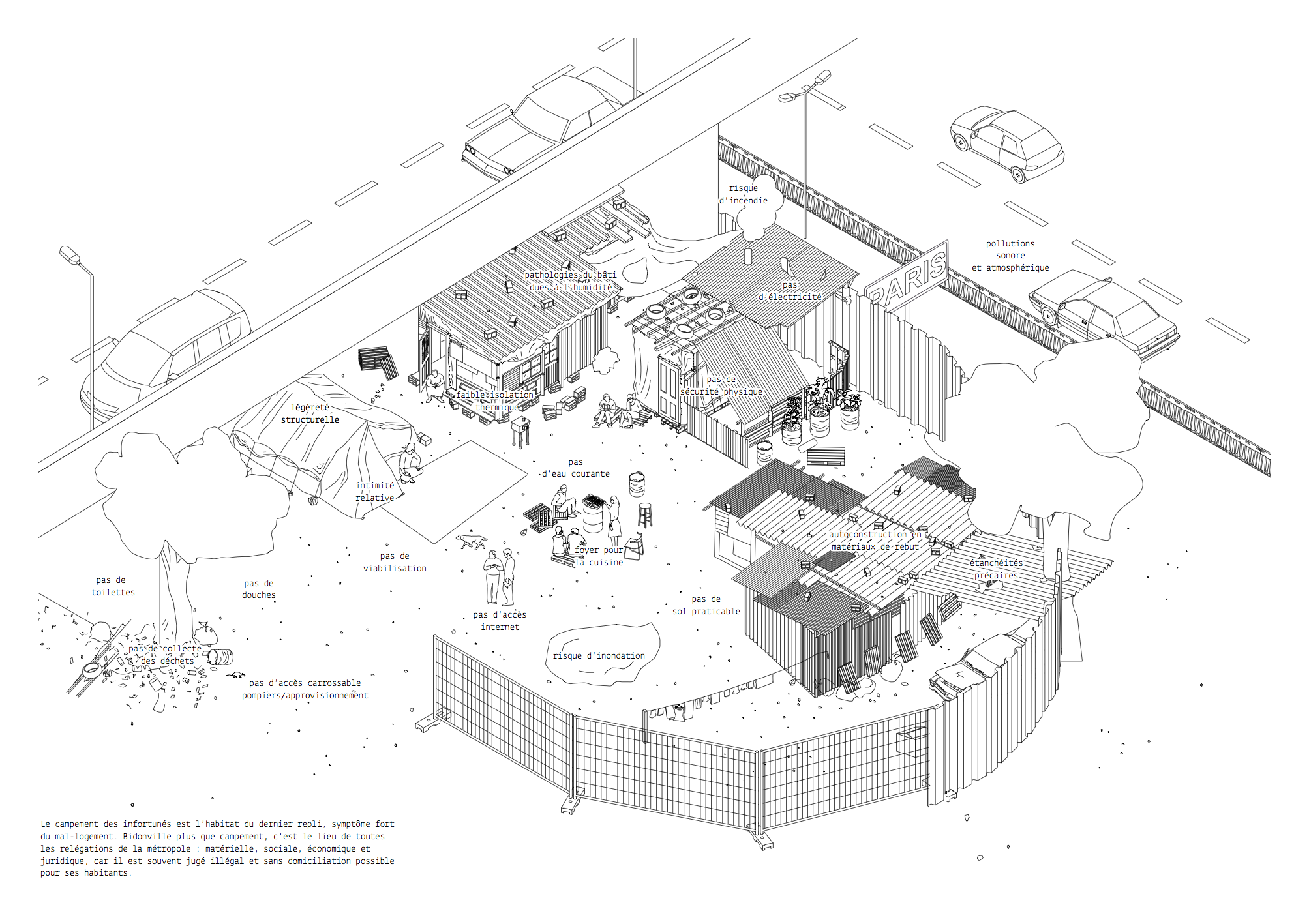

Quand on fait la cartographie de quelque chose qui existe, on décrit une manière d’être au monde et simultanément de se mettre en rapport avec un espace, ce qui en fait un régime d’urbanité. Dans des villes toutes faites, en dur, caractérisées par le béton, le bitume, la connexion et le suréquipement, on a un rapport à l’espace urbain qui requiert de la passivité et de l’acceptation. On doit circuler là, on doit s’arrêter au feu rouge, on doit monter par tel escalier et non par tel autre. On est dans un régime d’urbanité proche de la logique du sujet du pouvoir décrite et pensée par Foucault. On est dans un monde de circulation et de contrôle, avec un nombre fini de contraintes qu’on a tellement incorporées qu’on les a oubliées. Selon un point de vue surplombant, on serait comme une masse d’automates. On a incorporé cette idée de la ville, à savoir le suréquipement – et avec lui, la croyance que la bonne vie réside dans l’augmentation de la puissance technologique -, qui est en réalité une augmentation continue de la sur-contrainte. Prenons l’inverse, théoriquement très efficace. Dès qu’on est dans un espace qui au départ est vide, et qui va se remplir d’abord avec des gens et presque rien, des gens qui vont bricoler des choses, on est dans une autre forme d’habiter. L’habiter, habituellement, c’est ce qu’on s’approprie, qu’on transforme pour soi, c’est-à-dire un rapport a posteriori avec un espace aménagé déjà existant. Ici, dans le bidonville, il ne s’agit pas de s’approprier quelque chose qui est déjà là, mais c’est soi-même qui produit ; simplement, c’est tellement minimaliste que « nous », qui nous voyons dans le monde référé comme modèle urbain avec le ciment, la construction, les automatismes, les circuits électriques, électroniques, nous regardons cela comme quelque chose qui n’existe presque pas. Or ce presque pas est l’objet d’un habiter qui est là de toute évidence, dans l’essence même de la chose, alors que, pour le comprendre, nous avons à réinventer cette réalité de la ville, grâce à un effort pour nous dégager des conditions dans lesquelles nous sommes devenus les sujets du pouvoir que la ville incarne.

–

À PROPOS DE CALAIS, VOUS ÉVOQUIEZ CE DISCOURS DU « PAS DE ÇA CHEZ NOUS ». COMMENT ARRIVER À VISIBILISER CES TERRITOIRES EN PARTIE INVISIBLES SANS LES STIGMATISER ?

Quand nous avons fait l’ouvrage Un monde de camps, en 2014, je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de recherches sur ces questions-là depuis dix à quinze ans, témoignant de l’émergence à la fois du phénomène et des recherches sur ce phénomène. Et je me suis également rendu compte qu’il était important de sortir tout ce monde-là de ce dehors, de le ramener vers l’ordinaire. Non pas vers la banalité, car cela demeure problématique en termes sanitaires, sur le plan sécuritaire, pour les gens qui sont là. Mais, c’est de la vie ordinaire, de la dynamique des espaces tout à fait ordinaire.

La première chose que j’ai faite, c’est que j’ai repris cette idée d’Hannah Arendt selon laquelle les réfugiés avaient besoin de célébrité. Elle disait que le plus grand drame des exilés, c’était qu’on ne connaisse pas leurs noms. Il faut rendre les réfugiés célèbres, mais également, ai-je voulu ajouter, rendre les camps célèbres, et j’ai passé plusieurs conférences ou entretiens à dire leurs noms, pour qu’on comprenne que ce sont des lieux où il y a beaucoup de dignité, même si ce sont des lieux invisibles, qui n’apparaissent pas sur les cartes.

Il faut en parler, les faire exister par cette énonciation publique. J’ai vu beaucoup de gens, à propos de Calais, dire « ils nous font honte ». Je comprends bien ce qu’ils veulent dire, mais si on dit cela, cela veut dire qu’on ne veut pas les voir. En termes de droit social, je le comprends bien, les voisins du camp de Calais, je les comprends très bien : bien évidemment, c’est scandaleux pour eux. On a souvent dit ces derniers temps que les gens de Calais étaient xénophobes, d’extrême-droite. Je crois que c’est faux. Il y a, c’est vrai, une minorité de militants qui ont instrumentalisé au bénéfice de l’extrême-droite cette situation véritablement pourrie, mais, au départ, cela ne concerne pas la population de Calais en général. Ce qui indigne les gens de Calais, c’est le mauvais traitement des gens qui sont là, et, en passant, la mauvaise image de leur ville à cause de cela. Ce n’est pas littéralement le camp ou les migrants eux-mêmes, c’est plutôt cette absence de solution.

Le maire de Grande-Synthe a géré cette question de manière très différente, républicaine, citoyenne, en expliquant à tous les citoyens qu’il y avait des gens qui étaient là, que tout le monde avait le droit de bouger dans le monde, et que, lui, sur sa commune, il n’accepterait jamais qu’on meure de froid ou de faim, et donc qu’il fallait qu’au minimum, les gens en mobilité aient des conditions correctes de vie. Il fait, dans son bulletin municipal tous les mois, une lettre pour expliquer la situation aux habitants. Il fait en même temps de l’explication et de l’action, ce qui a abouti à ce qu’on a appelé un « camp humanitaire ». Je pense que le terme n’aide pas à comprendre ce qu’il se passe, mais il est à la mode ! Bref, il a fait ce site d’accueil des gens en mobilité. L’évolution des rapports avec l’État est toutefois problématique, parce que l’État veut désormais reprendre la main, et ne veut plus accepter de nouveaux arrivants. On a donc un rapport conflictuel, comme c’est toujours le cas dans ce type de lieux. On voit, dans le cas de Grande-Synthe, qu’il y a de l’action et qu’il y a des mots. Ce que dit un maire est pratiquement aussi important que ce qu’il fait. Et la maire de Calais n’a eu de cesse, depuis un certain nombre d’années, de dire : « les migrants sont nos ennemis », « les migrants sont dangereux », « les migrants font du mal à la ville ». C’est donc un discours très différent. Et on a une situation tout à fait pourrie sur le plan politique et relationnel à Calais, qu’on n’a pas à Grande-Synthe. Bien sûr, il y a très peu de journalistes qui vont à Grande-Synthe pour raconter cela, parce qu’il n’y a rien de scandaleux, alors que cela devrait être aussi important en termes de répercussions publiques. C’est dommage.

–

DANS PLUSIEURS DE VOS TRAVAUX, VOUS AVEZ PARLÉ DES CAMPS COMME DES « HORS-LIEUX ». COMMENT COMPRENDRE QUE CES LIEUX SONT À LA FOIS DES HORS-LIEUX ET DES ENDROITS QUI « FONT VILLE », POUR REPRENDRE UNE AUTRE DE VOS EXPRESSIONS ?

Hors-lieu, c’est le terme que j’ai utilisé à un moment donné pour dire que, quand quelqu’un arrive dans ce type de lieu, il est complètement perdu. Il ne sait pas où il est, il ne connaît pas les gens qui sont là. On peut dire, comme l’a fait Marc Augé, que ce sont des non-lieux, mais il m’a semblé important d’ajouter la dimension extraterritoriale de ces emplacements, de la faire passer devant. Après, tout cela change rapidement bien sûr. Donc tous ces concepts, ce sont des concepts intermédiaires, qui doivent aider à décrire quelque chose à un moment donné. Le hors-lieu, cela revient à dire que c’est un espace en dehors de tout ce qui fait liens, relations, droits. Il faut être quelque part pour avoir des droits humains, en l’occurrence dans un État, dans une ville. Là, on est dans quelque chose d’autre. Le droit humanitaire, c’est quelque chose qui n’existe pas en tant que tel, et les droits de l’homme, c’est une idée qui a beaucoup de mal à s’appliquer, à se localiser littéralement. C’est à décrire cette extériorité que sert le concept de hors-lieu.

L’extraterritorialité est une idée qu’on trouve aussi chez Bauman par exemple, et il y a la notion devenue fétiche, que tout le monde reprend, à savoir la notion d’hétérotopie développée par Foucault. L’hétérotopie, peut-être mieux que le hors-lieu, est à la fois en miroir et inversé par rapport à une réalité qui se donne comme centrale. Or une marge n’existe qu’avec un centre et inversement. Ce rapport entre être dedans (insider) et être dehors (outsider), c’est le vrai rapport qui se joue. Il y a un rapport à l’espace et un sens qu’on donne au rapport à l’espace qui sont ensemble très structurants ; c’est pour cela qu’il me semble intéressant de dialoguer avec des géographes comme Michel Lussault.

Le hors-lieu, ce n’est pas une définition ontologique de l’espace, tout au contraire, c’est un concept pour décrire un rapport à l’espace et aux autres à moment donné.

–

COMMENT COMPRENDRE LES NOMBREUSES DÉLOCALISATIONS DU CAMP À CALAIS ALORS QU’À GRANDE-SYNTHE, À LAMPEDUZA, OU DANS CERTAINES ÎLES GRECQUES, CES CAMPS-LÀ NE SONT PAS FORCÉMENT L’OBJET DE DÉPLACEMENTS OU D’UNE INTERVENTION PARTICULIÈRE ?

À Calais, il y a eu un transfert de population en avril 2015, qui a été le moment le plus radical. Cela faisait suite à une quinzaine d’années, après 2002 et la fermeture de Sangatte, où il y avait énormément d’errance, entre villes, dans des petites villes, entre Dunkerque et Calais, autour, le long de l’autoroute. Dans Calais, il y avait plusieurs campements, notamment dans la forêt, pas très loin du camp actuel, de plus petite taille, en périphérie, près du port. Tous ces lieux-là étaient très précaires, mais avaient l’avantage de permettre la relation entre les migrants en relatif petit nombre et les associations locales qui venaient leur apporter de la nourriture, des couvertures, des vêtements, de l’assistance juridique, etc.

Avril 2015, à la demande de la maire et par décision de l’État, la préfecture décide le regroupement de tous les migrants dans un seul lieu. C’est un acte de souveraineté territoriale très important. On évacue de force les migrants qui sont dans différents campements et squats, et on dit : « là, dans cette limite-là, vous êtes tolérés ; en dehors, vous ne l’êtes pas ». Ce n’est pas un droit, c’est une tolérance, ce qui est intéressant en termes juridiques. Une limite a été créée. Moi, j’appelle ça un camp de regroupement. Ce camp de regroupement a été établi à côté d’un lieu où il y avait une assistance de jour délivrée par une association sous contrat avec l’État, la Vie active. Là, il y avait quatre douches et quelques aides alimentaires minimales. Mais ce qui comptait dans cette affaire, c’était le déplacement, le transfert et le regroupement des gens dans un même lieu, en dehors de la ville, à 7 km du centre-ville. Là, il y a une séparation qui a été incarnée, entre les migrants et les habitants, entre cet espace-là (la Lande) et la ville. Ensuite, l’État n’a pas urbanisé, n’a pas aménagé, car il ne s’agissait pas de rendre le lieu habitable, il ne s’agissait pas d’accueillir les gens, il s’agissait de les rejeter. Là, on n’a pas eu ce qui s’est passé à Grande-Synthe avec la construction d’un espace accueillant.

Ce qui s’est passé semble assez extraordinaire et incroyable pour « chez nous » : il y a eu une mobilisation. Une mobilisation difficile des habitants et des associations de Calais, car elles se sont senties un peu dépassées par l’énormité de l’opération. Mais des associations de différents pays d’Europe, et notamment des Anglais, sont venues. On en connaît les raisons, liées notamment à l’accord du Touquet qui fait que les gens sont coincés là. La mobilisation et la solidarité sont très fortes en Angleterre, mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en différents endroits de France. Il s’est passé en quelques mois quelque chose qu’on voit dans d’autres contextes dans le monde, à savoir cette transformation, cette urbanisation, cette manière d’édifier un brouillon de ville, avec des rues, des restaurants, des lieux de culture, des lieux de culte, des abris qui ont été améliorés progressivement. Sur le plan de la matérialité, c’est intéressant : au départ, on était avec des toiles, les toiles ont été changées grâce à des armatures, pour arriver à quelque chose de plus proche de la cabane. L’étape suivante aurait pu être, pourrait être une forme de construction en dur, et on se serait vraiment trouvé dans une forme de bidonville. C’est vraiment devenu un bidonville dans la partie Sud du camp, avec toute cette vie sociale, cette vie économique, les restaurants qui marchaient, cette vie culturelle, cette multiculturalité de fait dans ce lieu avec une vingtaine de nationalités différentes et toutes les nationalités européennes des associations. C’est devenu un lieu culturel très dense, un lieu de transformation matérielle des habitations.

C’est à ce moment-là, en novembre-décembre 2015, que l’État a décidé premièrement d’éradiquer une partie du camp, pour mettre, à peu près dans la partie centrale, un camp de containers à deux étages dont le promoteur est très fier. Il considère que c’est le modèle français des camps. C’est un lieu de 14m² pour douze personnes, avec des lits superposés. Puis il a été décidé de raser la partie Sud du camp. Pourquoi ? Pas du tout pour des raisons humanitaires comme le prétendait le gouvernement, parce qu’il aurait en ce cas fallu intervenir bien avant et ne pas mettre ces gens à cet endroit-là, si on avait eu un souci humanitaire. Là, on voulait détruire, parce que c’était justement le lieu le plus développé et qui ressemblait à un bidonville. Et donc le camp qui se développe devient un bidonville, c’est déjà un brouillon de ville, c’est déjà un lieu que les gens habitent. L’État, dans son rôle de contrôle des territoires et de contrôle des populations, se trouve mis en danger.

La destruction a donc eu lieu à ce moment-là, avec l’évacuation des gens. On en était arrivé à 7 000 personnes tout compris, c’était devenu quelque chose de très important. 3 500 ont été évacuées. Une grande partie s’est regroupée dans la partie Nord, où la densité a augmenté. En septembre 2016, on devait avoir 5 000 ou 6 000 personnes dans la partie Nord, ce qui entraîne des problèmes de place, de promiscuité. D’autres sont partis, d’autres sont allés dans les fameux centres d’accueil et d’orientation, mais très peu y sont allés, d’autres ont demandé l’asile, certains sont venus à Paris, etc.

Les gens circulent en fait de Calais aux autres petits campements qui sont près de l’autoroute, parce qu’ils peuvent avoir à un moment donné l’occasion de passer en Angleterre, et alors ils vont s’installer pendant une semaine, quinze jours pour voir avec les passeurs et les opportunités qui peuvent se présenter.

Le démantèlement total de la « jungle », la dernière semaine d’octobre, a été une opération médiatique (800 journalistes accrédités) et, déjà, électorale. Mobilisant policiers et fonctionnaires par centaines, créant des espaces de tri in situ, interdisant l’accès des avocats, les services administratifs ont été intensément mobilisés, les violences policières ont été particulièrement importantes, mais tout s’est passé comme s’il s’agissait de répéter la scène de l’expulsion comme démonstration de l’existence d’un État fort et protégeant nos frontières. Si beaucoup de migrants ont pu bénéficier à cette occasion d’un repos et parfois d’un accueil qu’ils ne recevaient pas jusque-là en France, ils sont aussi plongés dans une autre phase d’incertitude.

–

EST-CE QU’ON RETROUVE LE MEME TYPE D’INSTALLATIONS AILLEURS EN EUROPE ? ON SE SOUVIENT QUE GRANDE-SYNTHE DEVAIT PAR EXEMPLE CONSTITUER LE PREMIER CAMP AUX NORMES DU HAUT-COMMISSARIAT AUX RÉFUGIÉS.

Quand on parle de camp aux normes internationales, c’est un peu vague, parce que des normes internationales, le HCR n’en a pas tant que cela. Cela dit, il y a maintenant des agences d’urbanisme qui travaillent dans le HCR ou avec le HCR.

Tout cela, même le camp de containers et également Grande-Synthe, donne une idée de ce qui est en train de devenir l’économie et la logistique des camps en général. De ce point de vue-là, même Ikea est intéressé par le marché et produit des containers de luxe, avec une vraie porte, des fenêtres, des aménagements possibles, des aménagements intérieurs. C’est devenu un marché. Qui en sont les clients ? Le HCR d’abord ; les différentes ONG, du type Care ; les États. Ikea n’est pas la seule entreprise privée qui travaille dans ce domaine. Et, bien évidemment, il y a les entreprises de sécurité, c’est le cas à Calais comme dans les camps de réfugiés dans le monde.

L’État crée un marché, et institue sur des lieux qui étaient des lieux de la marge de nouvelles formes de contrôle via ces entreprises. Ces lieux deviennent de plus en plus aseptisés, ce qui nous renvoie à la dichotomie qu’on évoquait entre un monde qui relèvera de la vie des États-Nations et un autre monde qui est mis à l’écart.

Saskia Sassen parlait de dénationalisation d’un certain nombre d’activités économiques, mais sous contrôle et décidée par des États-Nations. Je crois qu’on trouve ici une extension de ce secteur à la fois dénationalisé et sous contrôle des États.

Entre la mise à l’écart ou l’hétérotopie créées sous contrôle de l’État sous une forme plus ou moins déléguée (via des ONG, des organisations internationales, des entreprises privées) d’une part, et le bidonville d’autre part, il y a un rapport étonnant, paradoxal, qui se crée presque systématiquement. On voit avec le démantèlement du camp-bidonville de Calais, fin octobre 2016, que cela se clôt assez systématiquement avec une violence d’État alors même que c’est l’État qui le met en place dix-huit mois plus tôt.

–

DANS VOS TRAVAUX, VOUS AVEZ SOUVENT ÉVOQUÉ LA QUESTION DES SITUATIONS, POUR MONTRER COMMENT ANALYSER LES VILLES SELON LES SITUATIONS, EN DIFFÉRENCIANT SITUATION ORDINAIRE, EXTRAORDINAIRE, RITUELLE ET DE PASSAGE. VOUS SEMBLEZ RANGER LE CAMP DANS LES SITUATIONS EXTRAORDINAIRES. OR, CE QUE VOUS DÉCRIVEZ DE LA PARTIE SUD DU CAMP DE CALAIS PAR EXEMPLE NE RESSEMBLE-T-IL PAS DAVANTAGE À UNE SITUATION ORDINAIRE ?

Oui, on est à la fois dans l’extraordinaire ou l’exception, et dans l’ordinaire. Le camp a une vie ordinaire, qui s’organise dans ce cadre-là : pour les gens qui sont là, la situation est au moins en partie ordinaire.

–

DANS VOS OUVRAGES, VOUS DÉCRIVEZ SOUVENT LA POSITION DES RÉFUGIÉS COMME CELLE DE SUBALTERNES. DES DOCUMENTAIRES COMME CEUX DE YOLANDE MOREAU MONTRENT EFFECTIVEMENT CE PHÉNOMÈNE D’INFÉRIORITÉ. QU’EST-CE QUE VOUS METTEZ DERRIÈRE CE TERME ?

Subalterne, c’est une position, pas une identité. À un moment donné, les gens se trouvent dans cette position-là. Ce qui est étrange quand on parle de Calais et de ce type de lieux-là, c’est qu’il faut passer un certain temps avec les gens pour se rendre compte qu’ils sont professeur de ceci, ingénieur de cela, étudiant, étudiant sans emploi. Pas tous, évidemment. L’idée d’une subalternité culturelle et essentielle, ils en sont complètement étrangers. Et il y a parfois des malentendus, entre le regard des gens qui veulent les aider, et qui les considèrent comme des gens exclus, subalternes, et eux qui ne se considèrent pas comme cela. Le rapport politique n’est pas toujours clair : il y a du malentendu dans l’intervention de ceux qui s’appellent eux-mêmes des aidants. Ceux qui sont là ne se considèrent pas comme essentiellement subalternes, mais sont dans un rapport qui est humiliant, c’est ce rapport qui les définit à ce moment-là et dans ce lieu-là comme inférieurs et dominés, subalternes. Là, il y a des conflits, potentiels ou manifestes, qui se font en permanence, que ce soit avec les autorités, avec les gens des associations, ou que ce soit entre eux. Entre eux, car il y a aussi une violence de la situation, le fait d’être près d’une frontière et de ne pas pouvoir la passer, d’être dans des conditions très difficiles, d’avoir un accès aux ressources compliqué. N’importe qui, de n’importe quelle culture, serait assez facilement enragé dans une telle situation. Les compétitions, les concurrences, les conflits d’accès aux ressources sont évidemment très importants : les gens n’aiment pas vivre dans des conditions d’insalubrité, c’est humiliant. Quand on se balade dans ces espaces-là, les gens ne s’y habituent pas davantage que nous nous habituerions. Tout cela entretient des sentiments qui sont plus de l’ordre de la rage, et moi je l’associe à une forme politique et non à une forme d’infériorité sociale ou culturelle.

–

LES CAMPS SONT-ILS DU COUP DES LIEUX DE RÉSISTANCE URBAINE, DANS L’IDÉE D’UNE INDIGNATION VENANT DES HABITANTS EUX-MÊMES ?

C’est une question très importante, à savoir quelle est la forme politique qui correspond à ces situations-là. Je pense qu’il y a beaucoup de manifestations politiques, mais qu’on ne voit pas forcément comme telles. On les prend souvent pour des formes délinquantes ou des formes victimaires, ou désespérées. En réalité, quand les gens protestent, crient devant les caméras, brandissent des pancartes, et que les mots qu’ils disent sont des mots comme « liberté de circuler », « ouvrez la frontière », « droits de l’homme », je m’interroge sur le fait qu’on ne voie généralement pas, dans les médias, que ce sont des faits politiques. Donc on les montre comme des manifestations éventuellement dangereuses, parce qu’ils auraient été manipulés par des groupes politiques ou je ne sais quoi. Mais non, pas du tout. Les gens qui avaient occupé un ferry-boat à Calais en janvier 2016, ont été arrêtés, jugés, condamnés pour un acte qui relèverait de la délinquance. C’était un acte politique : c’était une forme d’occupation d’un lieu, qui est justement l’incarnation de la mobilité.

Les gens qui sont là a priori n’ont pas envie d’y être, mais c’est vrai qu’avec le temps et la transformation du lieu, il y a une forme d’occupation qui s’est faite. On peut dire à Calais qu’il y a eu conflit, ne serait-ce que dans la partie du bidonville que l’État a ensuite détruit. Il y a une dimension politique autour du droit d’être là, de s’établir qui s’est manifesté.

–

EST-CE QU’ON NOTE DES FORMES STRUCTURÉES DE CONTESTATION/INDIGNATION, AU SENS D’UN MOUVEMENT ORGANISÉ PORTANT DES REVENDICATIONS COMMUNES À UNE PARTIE OU À LA TOTALITÉ DES MIGRANTS, OU EST-CE PLUTÔT DE L’ORDRE DE LA REVENDICATION INDIVIDUELLE ?

Il n’y a pas de parti des migrants. Il n’y en a jamais eu, sauf peut-être via les diasporas, mais pour des populations qui sont plus des immigrés, déjà stabilisés quelque part. Cependant, il y a des groupes qui se forment, comme par exemple la dizaine de migrants qui se sont cousus la bouche au moment de la démolition du sud du bidonville à Calais. Ils étaient principalement Irakiens. Ils se sont organisés entre eux, ce sont des réseaux d’amitié. Maintenant, il y a une manière de les identifier : on dit, ce n’est pas eux, c’est quelque chose qui s’appelle « No Border ». « No Border » est devenu le concept fourre-tout, pour dire « la politique ». Personne ne sait très bien ce qu’est No Border. Il y a effectivement quelques personnes qui sont assez proches de la culture des travellers, des gens qui sont dans la contestation des modes de vie occidentaux, qui s’installent dans le camp, qui y ont mis leur tente, et qui veulent exprimer leur solidarité, sous des formes parfois radicales. En réalité, c’est très peu de monde, une dizaine de personnes. Mais souvent, sur le plan des médias, on dit que ce sont « les No Border » qui viennent mobiliser les migrants. Or les gens qui sont là comprennent ce qu’il se passe. Il y a une politisation bien plus qu’on ne le croit. D’une part, il existe un discours politique sur ce qu’il se passe dans les pays dont ils sont partis, et les rapports qu’ils entretiennent avec les pays occidentaux, certains pays africains, du Moyen-Orient, etc., donc il y a une revendication assez traditionnelle dans le cadre de l’exil. Et d’autre part, il y a une manière de faire de la politique autour des droits de l’homme qui s’exprime avec un discours sur leurs conditions de vie, mais qui n’est pas du tout misérabiliste, qui n’est pas de l’ordre de la plainte, et plutôt de la protestation.

–

C’EST UNE DEMANDE DAVANTAGE POUR UN DROIT À LA MOBILITÉ QUE POUR UN DROIT À LA VILLE ?

Dans le cas de Calais, oui. C’est l’obsession de l’Angleterre. C’est l’obsession de la chose qui ne peut pas être atteinte. Si les frontières étaient ouvertes en général, et celles de la Grande-Bretagne en particulier, les gens feraient des allers-retours. Les gens qui désirent tellement aller en Grande-Bretagne en reviendraient peut-être très vite. Ils circuleraient simplement. Le droit de circuler est essentiel pour apaiser tout cela, pour rendre toutes ces questions de la mobilité beaucoup plus tranquilles.

Il y a d’autres contextes, et en partie aussi au sein du camp de Calais, qui ressortissent davantage du droit à la ville. Le droit de pouvoir s’installer là, de faire son lieu. Par exemple, des Érythréens, qui veulent essayer de demander l’asile, parce que l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) a fait un certain nombre de démarches pour rassurer les gens. Il y a toujours une crainte d’être fiché, d’être renvoyé dans le premier pays d’arrivée en Europe selon le règlement dit de Dublin, de voir l’asile refusé malgré ce qu’on leur dit. Le rapport aux autorités publiques est compliqué. En France, on a suffisamment de discours et de pratiques de l’État pour décourager les gens de s’installer. Mais certaines personnes m’ont dit : « je vais peut-être demander l’asile en France, et même à Calais, parce que finalement, les gens sont plutôt sympas. » Il y a plein de gens qui créent un lien avec les migrants.

–

DANS VOTRE OUVRAGE SUR L’ANTHROPOLOGIE DE LA VILLE, VOUS ÉVOQUEZ L’IDÉE DE PERFORMANCE URBAINE, COMMENT LA DÉFINISSEZ-VOUS ? EST-CE QUE CES LIEUX PRÉCAIRES, CES LIEUX MARGINAUX, ET NOTAMMENT LES CAMPS, PEUVENT ÊTRE LES LIEUX D’UNE PERFORMANCE URBAINE ET D’UNE CULTURE COMMUNE ?

Cette approche-là concerne toutes les pratiques culturelles, rituelles, artistiques qu’on peut voir émerger dans des lieux où il y a de la multitude et de la multiculturalité. Même si le contexte précaire, fragile et instable d’un camp comme le camp de Calais rend difficile ce genre d’expression.

Il y a parfois des choses très étonnantes, avec par exemple Alpha, qui a été quelqu’un de très connu dans le camp de Calais. C’est un migrant parti de Mauritanie il y a très longtemps, plus de quinze ans, qui a circulé un peu partout dans le monde, qui est artiste, qui fait des tableaux. Il est devenu une célébrité du camp de Calais. Il a arrangé sa baraque sur une petite hauteur, et il l’a appelée la Maison Bleue sur la colline. Donc Maxime le Forestier est venu le voir : c’est un peu la star du camp de Calais. Il a créé quelque chose qu’il appelle une école des arts. Pas très loin de là, il y a des formes d’écoles, de lieux artistiques. Il y a un théâtre qui existe. Ce qui y est joué est souvent construit à partir des récits des parcours, ce qu’on trouve fréquemment dans ce type de lieux.

Ce théâtre a fait partie de ce qu’on a appelé « l’appel des 800 », un ensemble d’artistes et d’intellectuels qui s’étaient indignés. Cela a fait que le camp de Calais, à un moment donné, est devenu autre chose qu’un simple camp de migrants, avec également des dizaines et des dizaines d’Européens qui venaient aider à fabriquer les cabanes, à améliorer les lieux, et puis des journalistes, et puis des artistes, et des étudiants. Calais, c’était devenu tout cela en même temps.

–

VOUS ÉVOQUIEZ LES NOMBREUX « AIDANTS » QUI VIENNENT À CALAIS ; C’EST DU COUP UN LIEU TRÈS SOLLICITÉ, AVEC DES GENS À LA FOIS TRÈS SOLLICITÉS ET TRÈS PRÉCAIRES. COMMENT EST-ON PERÇU EN TANT QUE CHERCHEUR DANS UN LIEU COMME LE CAMP DE CALAIS, LE CAMP DE GRANDE-SYNTHE OU DANS D’AUTRES LIEUX SIMILAIRES EN EUROPE ?

Cela n’est pas évident du tout. En général, on est assimilé aux associations avec lesquelles on arrive dans un lieu. Quand on arrive dans un lieu de ce type, il semble difficile de débarquer les mains dans les poches. Il est toujours plus intéressant de venir avec quelqu’un qui a une relation.

En 2009, j’avais fait une enquête avec Sara Prestianni sur les camps, les campements et les squats de migrants en Grèce à Patras, dans la banlieue de Rome, à Paris et à Calais. À chaque fois, on y allait avec des gens qui étaient en contact avec les habitants de ces squats. Cela permet de circuler, mais pas toujours : on s’était retrouvés dans la banlieue de Rome dans un très grand squat, tout un immeuble avec plusieurs centaines de personnes, principalement des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens. Comme ce lieu était menacé d’expulsion, bien qu’on soit introduit par tout un tas d’associations, le leader du squat a commencé à avoir peur, et nous a demandé de partir. Sur Calais, ce n’est pas le cas, car j’y vais avec un groupe d’une dizaine de personnes, certains ayant travaillé dans des associations du type Secours Catholique d’autres venant de la PSM – plate-forme de services aux migrants – qui regroupe l’ensemble des associations calaisiennes sur cette thématique, qui est en fait la structure la plus ancienne sur place. Dans la recherche qu’on mène sur Calais (dans le cadre du projet Babels), on est en fait une dizaine de chercheurs, étudiants, intervenants et membres d’associations locales.

VOUS PARLIEZ ÉGALEMENT DE LA PRÉSENCE DE NOMBREUX EUROPÉENS À CALAIS, EN PARTICULIER DES ANGLAIS. DANS LES CAS DES SQUATS OU DES CAMPS PARISIENS, LES ASSOCIATIONS QUI SONT VENUES EN AIDE AUX MIGRANTS N’ÉTAIENT PAS VRAIMENT INTERNATIONALES, MAIS PLUTÔT LOCALES. EST-CE QUE CALAIS FAIT OFFICE D’EXCEPTION ?

Ce qui s’est passé à Paris est intéressant, c’est un autre aspect, avec les différents campements et squats qui ont eu lieu dans Paris, avec une mobilisation des gens, qui sont plutôt les voisins. Que ce soit dans le 18e arrondissement, porte de la Chapelle, ou dans le 19e, au lycée Quarré, cela a été très peu visible dans les médias, mais on a noté une participation importante des riverains. Il y a là une solidarité qui n’est pas forcément liée à des grands mouvements associatifs ou politiques, mais une solidarité très locale, intéressante à décrypter, car c’est un peu nouveau en Europe, on la retrouve aussi à Berlin, Copenhague, c’est aussi ce qu’on étudie dans le cadre du programme de recherche Babels. À partir de ces enquêtes, on espère pouvoir dire des choses nouvelles sur les liens entre la mobilité et la ville, sur les dynamiques urbaines en général et la place qu’y occupent les migrants.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN JUILLET 2016, RÉACTUALISÉ EN NOVEMBRE 2016 APRÈS LE DÉMANTÈLEMENT DU CAMP DE CALAIS.

–

Pour aller plus loin

Agier M., 2015, Anthropologie de la ville, Paris, PUF, 248p.

Augé M., 1992, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 160 p.

Barth F., 1995, « Les groupes ethniques et leurs frontières » (traduit par Bardolph J., Poutignat P. et Streiff-Fenart J., in Poutignat P. et Streiff-Fenart (dir.), Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 203-249.

Blanc-Chaléard M.-C., 2016, En finir avec les bidonvilles. Immigration et politique du logement dans la France des Trente Glorieuses, Paris, Publications de la Sorbonne, 464 p.

–

Image de couverture: Jungle de Calais (Prestianni, octobre 2016)