#13 / Portfolio : Mouvements de résistance autochtones et street art décolonial aux États-Unis. De la réserve de Standing Rock aux murs d’Indian Alley

Aurélie Journée-Duez

–

–

–

L’article d’Aurélie Journée-Duez au format PDF

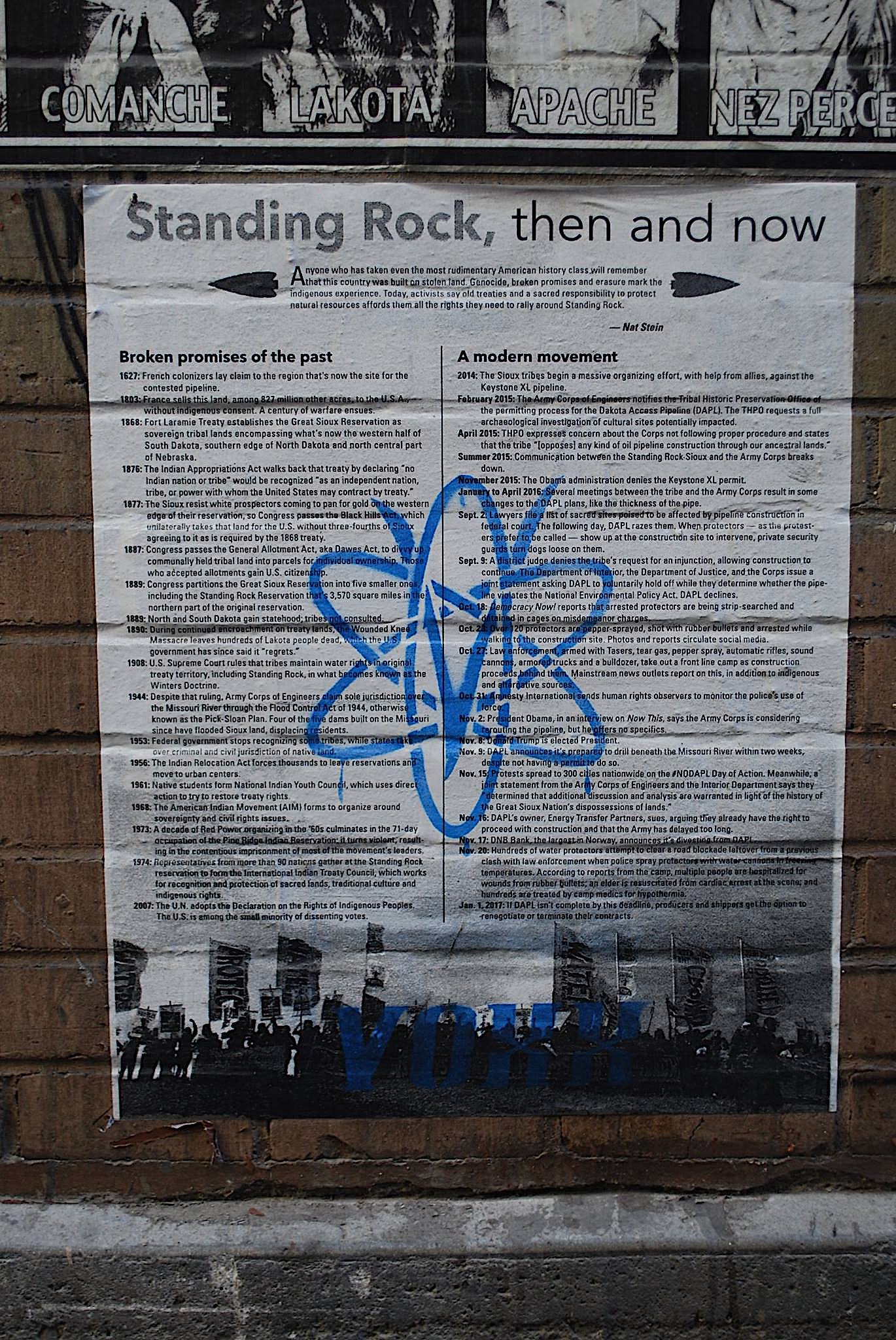

Réalisées entre novembre 2016 et septembre 2017, les photographies étudiées s’intéressent à la place de l’art dans le mouvement de résistance autochtone « #NoDAPL »1 (Estes, 2019) contre l’oléoduc Dakota Access Pipeline aux États-Unis. L’utilisation du terme « autochtone » s’inscrit dans le respect de la terminologie adoptée par la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (2007). Cette mobilisation à Standing Rock constitue la plus grande action de revendications autochtones depuis l’occupation de Wounded Knee en 1973 dans le Dakota du Sud. Le mouvement contre l’oléoduc DAPL a en effet réunit plus de 200 peuples autochtones différents et plusieurs dizaines de milliers de personnes, autochtones et allié·e·s. Lancé en 2014, ce projet d’oléoduc traverse les États du Dakota du Nord et du Sud, de l’Illinois et de l’Iowa. Sa mise en œuvre soulève nombre d’enjeux environnementaux, et ne respecte pas le principe du consentement préalable, libre et éclairé. Défini par la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail et rappelé par la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (2007), ce principe est l’une des clauses centrales garantes du respect des droits des peuples autochtones. Le DAPL s’inscrit dans la continuité de la politique industrielle extractiviste des États-Unis. En effet, cet oléoduc est un terminal de transport qui permet d’acheminer le pétrole provenant des Bakken Fields (réserves géologiques d’énergies fossiles) du Nord-ouest du Dakota du Nord. Or, les projets extractivistes conduits sur les territoires autochtones sont des formes d’appropriations des ressources naturelles à des fins lucratives et comportent de faibles bénéfices pour les populations qui les côtoient En septembre 2016, la construction de l’oléoduc DAPL a ainsi conduit à la destruction de cimetières et d’objets sacrés Sioux, contrevenant ainsi au National Historic Preservation Act (NHPA) adopté en 1966.

Ces dépossessions s’inscrivent dans la continuité de l’histoire des États-Unis, bâtis sur l’occupation de territoires autochtones. Pour endiguer le « problème indien », le déplacement des peuples autochtones, rendu obligatoire par l’Indian Removal Act (1830), la création des réserves (Dawes Act, 1887) puis les politiques d’assimilation menées par le gouvernement fédéral (Indian Termination Policy, entre les années 1940 et 1960) dont l’Indian Relocation Act (1956), participent à une invisibilisation paradoxale des peuples autochtones alors que leur présence numérique augmente dans plusieurs grandes villes états-uniennes. C’est notamment le cas de Los Angeles, qui présente la part de population autochtone la plus élevée du pays. Entre 1960 et 1970, la présence autochtone y est multipliée par 4 et les personnes qui s’auto-identifient comme autochtones passent de 12 000 à 50 000 (rapport du Committee on Nutrition and Human Needs, 1970). Les deux communautés les plus représentées sont les Autochtones-Mexicains2 et les Cheyenne. La Californie comprend un nombre important de réserves autochtones, notamment concentrées autour de la ville de Los Angeles (dont une carte détaillée est accessible ici).

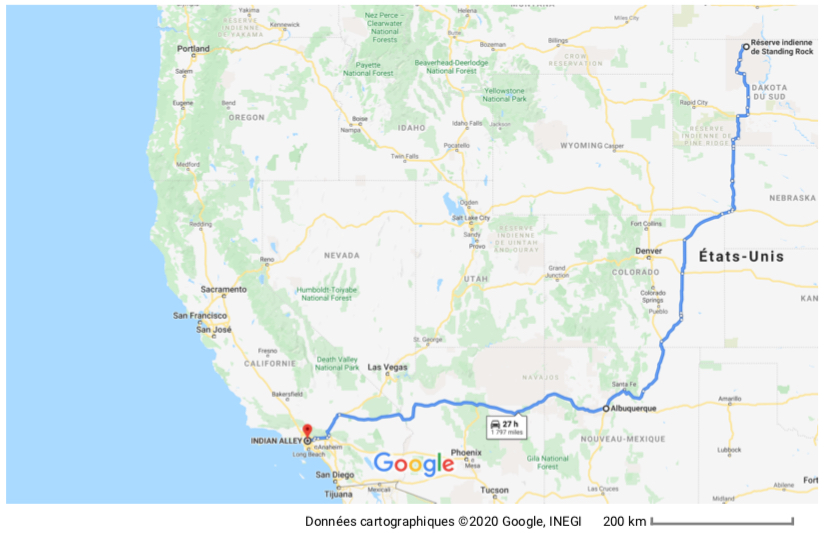

Ce portfolio propose de suivre la mobilisation à Standing Rock, Albuquerque (Nouveau-Mexique) et Los Angeles (Californie). Cet itinéraire s’est imposé à moi au fil des entretiens avec des artistes avec lesquel·le·s je me suis entretenue dans le cadre de ma thèse. Il m’a permis de documenter le street art autochtone produit lors de la mobilisation, de l’espace de la réserve de Standing Rock à Winston Street à Los Angeles (rebaptisée officieusement « Indian Alley » depuis les années 1950) en passant par les rues d’Albuquerque. À travers les images proposées, l’objectif est d’interroger la manière dont l’art autochtone investit l’espace urbain dans le cadre des mouvements de résistance décoloniaux et anti-extractivistes, dans lequel s’inscrit le mouvement « #NoDAPL ». À cette fin, il s’agit d’étudier comment les manifestations au sein de grandes villes, non directement impactées par cet oléoduc, ont fait circuler des œuvres militantes depuis la réserve de Standing Rock jusqu’à la galerie à ciel ouvert qu’est Indian Alley à Los Angeles.

Je pars de Santa Fe (capitale du Nouveau-Mexique), où je vis alors, pour rejoindre la mobilisation avec des ami·e·s autochtones qui militent au sein de l’American Indian Movement d’Albuquerque. Je suis alors aux États-Unis pour un stage au Museum of Contemporary Native Arts (MoCNA, Santa Fe, Nouveau-Mexique), dans le cadre de mes recherches doctorales qui portent sur la place de la photographie dans les processus de créations des artistes femmes et queer autochtones aux États-Unis et au Canada, des années 1970 à nos jours. Notre voyage en van, depuis Albuquerque (Nouveau-Mexique) jusqu’à Standing Rock, a pour but d’apporter des provisions aux militant·e·s en vue de l’hiver rude qui approche. Cette mobilisation tend à la conservation des ressources naturelles pour les générations à venir et s’inscrit dans la continuité des luttes autochtones des années 1990 en faveur des droits à la chasse et à pêche. Les manifestant·e·s, par dizaines puis par milliers, écrivent ainsi notre histoire future (Estes, 2019).

Ainsi, dans ce portfolio, je propose de voir comment le street art se construit en moyen de résistance urbaine d’un conflit qui a priori ne l’est pas. En effet, si le DAPL traverse des zones à plusieurs centaines de kilomètres de la métropole californienne et d’Albuquerque, ces dernières jouent un rôle important dans la mobilisation, par la concentration d’acteurs centraux dans le conflit comme par la présence importante d’autochtones qui y résident. En ville, le street art devient alors moyen de résistance, parce qu’il rend visible d’une part la contestation et d’autre part des références et symboles culturels des nations et tribus autochtones que les processus de colonisation ont cherché voire cherchent encore à effacer.

–

1. L’itinéraire parcouru (en bleu) que reflète le portfolio, avec comme points d’étape Standing Rock, Albuquerque et Indian Alley à Los Angeles (source : Google Maps).

—

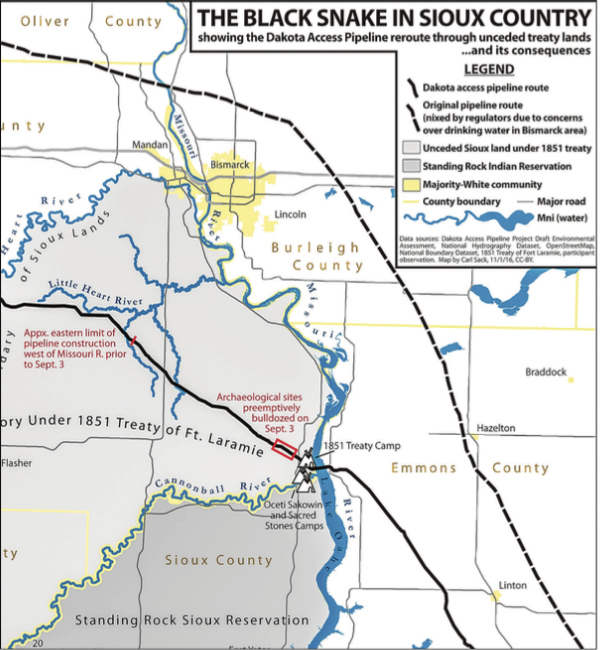

2. Carte des tracés initiaux et finaux du « Black Snake » (nom par lequel les manifestant.e.s désignent le « DAPL »). La zone en gris clair représente les territoires Sioux non-cédés ; la zone en gris foncé représente la réserve Sioux Lakota de Standing Rock. Le DAPL devait initialement passer près de Bismarck mais son tracé a été rejeté par les habitant.e.s de la ville, à majorité blanche (comme cela est indiqué en jaune). Source : The Liberty Champion newspapers / Liberty University.

—

3. Entrée de la réserve Sioux Lakota de Standing Rock, Dakota du Nord, États-Unis (Journée-Duez, 2016). Un panneau mentionne le message : « DAPL + WATER = DEATH ! ».

—–

Art et résistance : de la réserve à la ville

« #NoDAPL », une mobilisation autochtone historique contre les projets extractivistes

Avril 2016. Des dizaines de manifestant·e·s s autochtones auto-proclamé·e·s « Water Protectors » (Protecteurs de l’Eau) se réunissent aux sons de « Mni Wiconi » (« L’Eau, c’est la vie », en langue lakota) pour résister à un projet de construction, le Dakota Access Pipeline (DAPL) développé par la société Energy Transfer Partners (ETP). Long de 1 886 kilomètres, ce tube dédié au transport de pétrole brut depuis l’Illinois jusqu’au Mississippi, menace la rivière Missouri et ses affluents, les rivières Cheyenne et Cannonball. Sur le modèle des zones à défendre, trois camps voient le jour : Oceti Sakowin Camp (camp principal), Sacred Stone Camp et Red Warrior Camp. Chacun d’eux est porté par des visions et stratégies différentes à adopter face à une même lutte. Si l’objectif de chaque camp est le même (empêcher la construction de l’oléoduc DAPL), les moyens et les actions pour y parvenir sont ainsi discutés au sein des trois camps. Certains prônent des activités pacifiques, tandis que d’autres tels que Red Warrior, invitent à plus de radicalité3.

Insistant sur la dimension sacrée de cet élément vital qu’est l’eau, l’objectif des Protecteurs de l’Eau est d’empêcher par tous les moyens la construction de l’oléoduc DAPL, a fortiori sur des terres au statut fédéral de territoires indiens non-cédés4(fig. 2). À Oceti Sakowin, une tente est dédiée à la production de sérigraphies que les Protecteurs de l’Eau portent jour après jour sur leurs vêtements et des panneaux, en particulier lors des manifestations et des actions pacifiques aux abords du chantier. Je suis frappée par la place que l’art occupe dans la lutte contre ce projet qui menace les réserves naturelles de la région, dont les peuples autochtones – et les non-autochtones – dépendent. Les pratiques culturelles et la vie quotidienne de plus de 26 tribus autochtones (parmi lesquelles les Lakota, Dakota, Nakota, et les trois tribus affiliées Mandan / Arikara / Hidatsa) dépendent en effet de la rivière Missouri. Les dessins réalisés au camp traduisent une analogie faite entre la sacralité de l’eau, de la femme, de la Terre-Mère (voir fig. 4 et 5). Cette vision répond aux cosmologies autochtones auxquelles chacune des entités sur Terre est connectée. Le fracking (c’est-à-dire le forage de la terre qu’implique l’extraction de pétrole) y est dénoncé comme une violence faite à la terre et, par effet de ricochet, aux femmes et aux hommes qui y vivent. L’oléoduc fait écho à une prophétie lakota qui annonce que l’arrivée d’un serpent noir mettra en péril le devenir de l’humanité. Face aux rassemblements contre ce « Black Snake » tel qu’il est nommé par les militant·e·s, la répression exercée en face par les forces policières et militaires déployées à l’encontre des manifestant·e·s s’accentue et illustre un accroissement des violences à l’égard des manifestant·e·s5). Elles interrogent aussi l’instrumentalisation des médias locaux et nationaux pour discréditer ce mouvement pacifique. Des tactiques médiatiques reposant sur une rhétorique guerrière employée de concert sont en effet développées par le gouvernement états-unien et l’entreprise ETP pour susciter la peur d’un « terrorisme domestique » émanant « d‘éco-activistes » auprès de la population et légitimer ainsi les mesures répressives adoptées6.

De retour à Santa Fe, je continue à suivre le mouvement « #NoDAPL » à travers les manifestations qui s’organisent dans les grandes villes avoisinantes, notamment à Albuquerque. À chaque rassemblement, les créations artistiques vues à Standing Rock sont brandies en appui des revendications portées par les Protecteurs de l’Eau et leurs allié·e·s : « Water is Life (« L’Eau, c’est la vie »), « Kill the Black Snake » (« Tuez le Serpent Noir ») (fig. 4). Ainsi, la mobilisation s’étend et se diffuse aussi en dehors de la réserve. Les dessins et slogans érigés sont créés et/ou reproduits à partir de ceux réalisés dans la réserve de Standing Rock pour étendre la lutte. En effet, l’enjeu pour les militant.e.s est d’interpeller les banques considérées comme cibles centrales étant à l’origine du financement du DAPL.

4. Manifestation contre l’oléoduc DAPL, pour le désinvestissement. Bureau principal de la banque Wells Fargo à Albuquerque au Nouveau-Mexique (Journée-Duez, 2016).

—

5. Manifestation contre l’oléoduc DAPL, pour le désinvestissement. Siège de la banque Wells Fargo à Albuquerque. Au premier plan, on distingue un Artwork de Melanie Cervantes (Xicana), Dignidad Rebelde (Journée-Duez, 2016).

—

Les campagnes de désinvestissement : une forme de réoccupation des villes ?

Le mouvement « NoDAPL » ne concerne pas seulement la réserve de Standing Rock dans laquelle il naît. Le projet étant considéré comme symptomatique d’une logique extractiviste poursuivant la dépossession des peuples autochtones, la résistance se propage en dehors de sa zone. Elle rencontre un écho particulièrement important dans les villes qui concentrent un taux élevé de population autochtone, notamment à Albuquerque. Le Nouveau-Mexique présente le second taux le plus élevé en termes de représentation autochtone, avec 10,4 % de sa population totale (U.S. Census Bureau/American Community Survey, 2014). En décembre 2016, un rassemblement est notamment organisé à Albuquerque, deuxième ville principale du Nouveau-Mexique, où se trouve le siège de Wells Fargo (voir fig. 4 et 5). Cette banque d’investissement finance des projets variés, DAPL entre autres, mais également un grand événement culturel annuel autochtone : Gathering of Nations. Il s’agit d’un des plus importants pow wow (concours de danses autochtones) qui rassemble plusieurs peuples différents.

Les rassemblements qui ont lieu dans la ville ont non seulement pour but de s’opposer à la construction du DAPL mais visent également à interpeller la population locale sur les sources de son financement. Dans cette démarche, le visuel et l’art sont constitués en outils privilégiés. En effet, les pancartes et slogans appellent la banque à arrêter de financer le DAPL, dénoncent l’injustice environnementale et climatique, en appellent à « défendre ce qui est sacré » (fig. 5). Par cette revendication, les Protecteurs de l’Eau et leurs allié·e·s dénoncent la logique néolibérale et néocoloniale de la marchandisation des ressources naturelles en dehors de toutes considérations éthiques et écologiques. Dans la lignée des mouvements anticapitalistes, certain·e·s militant·e·s apparaissent masqués sous les traits des célèbres Anonymous. En parallèle, le message « divest » se rencontre sur plusieurs panneaux, et sera ensuite repris comme nom de campagne d’ONG militantes (c’est notamment le cas de la campagne « Divest, Invest, Protect » de Women’s Earth and Climate Action Network / WECAN). Dans un premier temps, l’objectif est d’amener les banques à se désinvestir de ces chantiers aux violences multiples et aux impacts de genre7: la construction et/ou le prolongement d’oléoducs participerait, d’après des rapports officiels, à l’augmentation du nombre de femmes autochtones portées disparues et assassinées, par la création de « camps d’hommes » (men camps) que ces chantiers impliquent. L’enjeu in fine de cette manifestation est d’inciter les consommateur·trice·s et titulaires de comptes bancaires dans les institutions qui financent des projets liés aux sables bitumineux et aux énergies fossiles (Wells Fargo, Bank of America et JP Morgan Chase) à fermer ces derniers. Ce que j’ignore alors et que j’apprendrai à mon retour à Paris, c’est que les institutions financières états-uniennes ne sont pas les seules impliquées. De nombreuses banques européennes et notamment françaises participent au financement de ces projets, parmi lesquelles la Société Générale, BNP Paribas((En octobre 2017, après plusieurs mois de lobbying de la part de plusieurs associations et ONG françaises et européennes, BNP Paribas annonce se retirer de tous projets liés aux énergies fossiles, pour un montant total de plus d’un milliard d’euros. À ce sujet, voir notamment le communiqué de presse publié le 11 octobre 2017 et accessible ici.)), le Crédit Agricole, et Natixis (voir l’infographie publiée par l’Observatoire des multinationales et accessible ici).

Aux États-Unis, plusieurs collectifs autochtones et d’allié·e·s se constituent et appellent ainsi les consommateur·trice·s autochtones et non-autochtones à clôturer leurs comptes notamment dans l’une des banques les plus importantes du pays et ayant investi des millions dans le DAPL et la société ETP qui le construit, la banque Wells Fargo. En février 2017, des collectifs de Seattle se mobilisent fortement et obtiennent du Conseil de la ville l’arrêt de sa collaboration avec cette banque, une collaboration vieille de près de 20 ans. En avril 2017, les mêmes images et designs utilisés à Standing Rock, à Albuquerque ou encore à Seattle, se retrouvent érigées au cours d’un sit-in devant la Maison Blanche, dans la capitale fédérale états-unienne, Washington D.C. (fig. 6). Dans le cadre d’un sit-in en faveur d’une convergence des luttes, l’action non institutionnelle frappe aux portes du pouvoir. Ainsi, les pancartes dénoncent la construction d’un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, font le parallèle avec la situation des Palestinien·ne·s, en appellent à la libération du Tibet, et réaffirment la dimension sacrée de l’eau « Water Is Life », « Mni Wichoni », « L’Eau, c’est la Vie ». Les revendications contre le DAPL sont portées jusqu’à la résidence officielle du Président des États-Unis nouvellement élu, Donald Trump, qui a relancé la construction et la mise en activité effective de l’oléoduc, dont les travaux avaient pourtant été suspendus par son prédécesseur Barack Obama. Des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres groupes portés par des femmes autochtones continuent à se mobiliser en première ligne en faveur du désinvestissement des banques impliquées dans les projets liés à l’extractivisme. C’est notamment le cas de l’association Honor the Earth créée par Winona LaDuke (Anishinaabe) dont la voix a été portée par la juriste et activiste Tara Houska (Anishinaabe), ancienne conseillère de Bernie Sanders pour les dernières élections présidentielles états-uniennes, mais également par la délégation WECAN précitée dont elle fait partie aux côtés de Wasté Win Young (Lakota / Dakota), Sarah Jumping Eagle (Oglala Lakota), Michelle Cook (Diné ou « Navajo »), Autumn Chacon (Diné / Chicana), et sa fondatrice et présidente Osprey Orielle Lake.

6. Sit-in en faveur d’une convergence des luttes devant la Maison Blanche. Au centre, se trouve un Artwork de Sadie Red Wing (Lakota) : « Water is Life – Mni Wichoni » (Journée-Duez, 2017).

—

Dire, montrer, combattre : le street art comme outil politique de réoccupation territoriale

De la marge au centre : Indian Alley à Los Angeles

De l’autre côté du pays, sur la côte Ouest, la mobilisation perdure également. Je fais escale à Los Angeles, où je dois me rendre pour rencontrer une artiste dont j’étudie le travail. Depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970, les Indians of All Tribes (IAT) et l’American Indian Movement (AIM) en particulier conduisent des mouvements de résistance autochtones en faveur de la reconnaissance, de la protection et de la valorisation de leurs droits en tant que peuples sur la côte Ouest des États-Unis (Rader, 2011). Ceux-ci s’accompagnent de graffitis aux messages contestataires dénonçant l’accaparement des terres et territoires au nom de la colonisation. C’est notamment le cas en 1969, durant l’Occupation d’Alcatraz, qui célèbre cette année-là son 50ème anniversaire. Le message est clair : « Les Indiens sont les bienvenus. Terre Indienne »8. C’est dans la continuité de cette histoire faite de politique et de street art que s’inscrivent les œuvres étudiées à Indian Alley, à l’aune de leur contexte de création : le mouvement « #NoDAPL ».

En septembre 2017, je pars donc à Los Angeles avec cette volonté persistante de documenter les esthétiques et les iconographies développées depuis le mouvement « #NoDAPL ». Cette ville est depuis longtemps bien connue pour être un lieu de l’expression du respect des droits et revendications autochtones (Rosenthal, 2012) et la place qu’y occupe notamment le street art. Grâce à l’artiste diné Pamela J. Peters, je découvre Indian Alley, dans le quartier de Skid Row. J’ai rendez-vous quelques jours auparavant avec cette photographe dont j’ai découvert le travail sur Internet et dont deux séries photographiques aux portraits noir et blanc attirent mon attention, notamment Real NDNZ re-take Hollywood (2016) et Legacy of Exiled Ndnz, réalisées en 2016 (« Ndnz » est un acronyme populaire chez les artistes autochtones des États-Unis qui est la contraction d’« Indians »). Indian Alley est marquée par l’histoire qui la lie aux Autochtones (Diné notamment), déplacés à cause de l’Indian Relocation Act de 1956. Rue de quartiers populaires, son histoire dans la première partie du XXe siècle est marquée par la présence de prostitution, de trafics, et abrite également quelques groupes communistes. Les conséquences de l’Indian Relocation Act vont faire de ce lieu un repère pour les personnes autochtones qui arrivent dans la ville et font face à des conditions de vie précaires. Selon un article de l’Indian Country Today, le mouvement en faveur des droits civiques et la résistance autochtone portée par l’American Indian Movement (AIM) depuis la fin des années 1960 impulse la création en 1974 du centre United American Indian Involvement, Inc. (Rose, 2015). Cet espace d’accueil y est domicilié et vient en aide aux personnes autochtones en situation de grande précarité dans la ville, ce qui participe de sa réputation d’être l’allée des Indien·ne·s toxicomanes, alcooliques et prostitué·e·s. Depuis la fermeture de ce centre en 2000, la rue est clôturée par des grilles métalliques fermées à clef. Indian Alley n’est accessible qu’à condition d’en faire la demande expresse au propriétaire de la galerie 118Winston située dans l’immeuble adjacent, de connaître un artiste autochtone de la scène artistique locale, ou de participer à l’une des visites guidées du site ponctuellement organisées par Mural Conservancy of Los Angeles (MCLA), une association de préservation et de protection des fresques historiques et culturelles de Los Angeles créée en 1987.

–

7. Indian Alley, Los Angeles, une rue à l’accès régulé et restreint par des dispositifs de fermeture : grilles, barbelés, portail d’accès à gauche (Journée-Duez, 2017).

—

Indian Alley est une galerie à ciel ouvert qui conserve des formes d’expressions artistiques et militantes variées (fig. 7) dont beaucoup ont pour thème la lutte contre le DAPL. À travers ces fresques, ces pochoirs et ces collages, cet espace semble apparaître comme un lieu de réappropriation territoriale, où l’art se fait outil politique de résistance (Martineau et Ritskes, 2014 : 1) au sein de l’espace urbain. Les fresques et les collages présents sur les murs de cette rue permettent de constater que la lutte contre l’occupation des terres autochtones, le colonialisme, se prolonge ici, des mois après l’évacuation forcée des camps Oceti Sakowin, Sacred Stone et Red Warriors et la construction effective de l’oléoduc.

—

L’imaginaire du combat pour se réapproprier la ville : vers une ré-invasion ?

De nombreuses œuvres mettent en scène une iconographie évoquant le combat : du masque à gaz signifiant la toxicité du projet DAPL (fig. 8), aux portraits de guerriers (fig. 9) en passant par l’emploi d’un vocabulaire martial qui place la lutte sur le registre de la reconquête territoriale (fig 8, 10).

—

8. Indian Alley, Los Angeles. Artworks réalisés par NSRGNTS (Votan Henriquez, Mayan/Nahua), « The NSRGNTS Strike Back », collages (Journée-Duez, 2017).

—

9. Indian Alley, à Los Angeles. Artwork réalisé par NSRGNTS, « #NODAPL », collage (Journée-Duez, 2017).

—

10. Indian Alley à Los Angeles Artwork réalisé par Steven Paul Judd (Kiowa / Choctaw), fresque. (Journée-Duez, 2017).

—

11. Indian Alley, Los Angeles. Artworks réalisés par NSRGNTS, « The NSRGNTS Strike Back » (gauche) et Voxx Romana, « Standing Rock Wheatpaste » (droite), collages (Journée-Duez, 2017).

—

Cette iconographie combattante se double de références à la science-fiction, et plus précisément à l’univers Star Wars (voir fig. 12 et 13) et à celui d’Avatar de James Cameron (2009). Ces références s’inscrivent dans une dynamique plus globale de multiplication des références à la science-fiction au sein des arts contemporains autochtones aux États-Unis et au Canada (Newman Fricke, 2016).

La référence explicite à Star Wars dans les affiches des NRSGNTS (fig. 11) étaye cette idée, à travers ce message : « les Insurgés contre-attaquent »9 , qui détourne la célèbre phrase de l’un des épisodes de la saga : « L’Empire contre-attaque ». Ce sigle correspond à une marque créée en 2000 par le street artiste Votan Henriquez (Mayan / Nahua). Il s’agit de l’acronyme du mot espagnol « insurgentes » qui fait référence aux « insurgés » zapatistes avec lesquels les membres du collectif NSRGNTS et l’EZLN ont créé des liens depuis leur visite du Chiapas (Mexique). On peut y voir un clin d’œil fait aux nouvelles formes de l’ultralibéralisme états-unien, dont les projets extractivistes sont des illustrations. Par ces images, les NSRGNTS se réapproprient aussi des images qui ont fait l’objet de détournements et de stéréotypes. Le deuxième portrait en partant de la gauche représente une jeune femme hopi dont la coiffure traditionnelle a inspiré celle de la princesse Leïa dans Star Wars.

—

12. Indian Alley, Los Angeles. Artwork réalisé par Wild Life, « Native American Warrior Head », fresque (Journée-Duez, 2017).

—

C’est ce dont témoigne également le collage de Voxx Romana (fig. 13) qui représente une jeune femme autochtone en bleu dans laquelle peut être vue une allusion faite aux Na’vi, peuple autochtone dans le film Avatar de James Cameron (2009) (Mitchell, 2011). Grâce à ces images, les artistes autochtones tissent de nouvelles narrations aux espaces-temporels complexes qui associent passé, présent et futur. Les boucles d’oreilles de la jeune femme dessinée rappellent cette vision cyclique du temps et de l’imbrication des temporalités qu’on retrouve dans les spiritualités autochtones. Le cercle en est un motif privilégié, ainsi que les quatre couleurs (habituellement rouge, noir, jaune et blanc), symboles des quatre directions mais également d’une sorte d’équilibre de vie que les Diné qualifie d’hozho.

—

13. Indian Alley, Los Angeles. Artwork réalisé par Voxx Romana, « Standing Rock Wheatpaste » (détail), fresque (Journée-Duez, 2017)

Si le verbe « ré-envahir » peut surprendre dans une perspective décoloniale, il semble véritablement que celui-ci permette de caractériser l’action entreprise par les artistes autochtones à travers le street art dans ce quartier. Ils semblent s’interroger sur l’histoire coloniale et ses marques dans l’espace public et sur ses habitant·e·s au fil du temps. Les œuvres sont autant de mise à distance des stigmates attachés aux communautés autochtones : les figures de « barbares », de « bons sauvages », et/ou hypersexualisées notamment en ce qui concerne les femmes (Mithlo, 2009) ou à des déguisements, sont ici renversées par les figures combattantes. Les œuvres cinématographiques mobilisées, pourtant marquées par un long historique d’appropriation culturelle, témoignent de leur côté d’une réappropriation de cet univers (Shanley, 1997). En se réappropriant cet espace grâce à des pratiques et à des objectifs communs, les artistes de cette rue recréent à leur manière une sorte de communauté. Comme l’explique la chercheuse inuk Heather Igloliorte, « L’art n’est jamais séparé de la communauté » (Dion et Salamanca, 2014 : 1). Au sens propre, Indian Alley est réservée aux artistes et aux amateur·e·s et n’est ainsi pas accessible à tous·tes. Même si le caractère « public » de la rue est ici à géométrie variable du fait de son accessibilité restreinte, cet espace traduit une forme symbolique de réappropriation d’un territoire, où les artistes peuvent exercer un contrôle sur ce qui est exprimé et ce qui ne l’est pas sur des questions qui les concernent directement. En d’autres termes, les luttes menées par les artistes en résistance, contre des projets liés à l’extractivisme ou pour réaffirmer leur identité, sont exprimées depuis la réserve et/ou dans les villes. Ces mouvements, à la fois politiques et artistiques, rappellent ainsi au jour le jour l’affirmation précitée selon laquelle « la décolonisation n’est pas une métaphore » (Tuck, 2012).

AURÉLIE JOURNÉE-DUEZ

—

Aurélie Journée-Duez est doctorante en anthropologie à l’EHESS et en histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle prépare une thèse sur la place de la photographie dans les processus de créations des artistes femmes et queer autochtones aux États-Unis et au Canada, des années 1970 à aujourd’hui. Ses recherches s’inscrivent notamment dans une perspective intersectionnelle et décoloniale. Elle est par ailleurs présidente du Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan), fondé en 1978 à la demande de délégués autochtones venus à la première rencontre sur les droits des peuples autochtones organisée à Genève. Depuis lors, l’association travaille à la reconnaissance de leurs droits politiques, socio-économiques, mais également culturels, en promouvant notamment leurs traditions et cultures par le biais de rencontres, d’expositions et de concerts.

aurelie.journee@hotmail.fr

—

Couverture : Oceti Sakowin Camp, réserve Sioux Lakota de Standing Rock, Dakota du Nord, États-Unis (Journée-Duez, novembre 2016).

—

Bibliographie

Dion S. D. et Salamanca A., 2014, « InVISIBILITY : Indigenous in the city. Indigenous artists, Indigenous youth and the project of survivance », Decolonization : Indigeneity, Education & Society, vol. 3, n°1, 159-188.

Estes N., 2019, Our History Is the Future: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance, Londres / New York, Verso, 320 p.

Martineau J. et Ritskes E., 2014, « Fugitive indigeneity : Reclaiming the terrain of decolonial struggle through Indigenous art », in Decolonization: Indigeneity, Education & Society, vol. 3, n°1, p. I-XII.

Mitchell E., 2011, « Seeing blue: negotiating the politics of Avatar media activism », Mémoire de master, Department of Gender and Cultural Studies, University of Sydney, 71 p.

Mithlo N. M., 2009, Our Indian Princess. Subverting the stereotype, Santa Fe, School for Advanced Research Press, 208 p.

Newman Fricke S., 2016, « The Force Will Be With You… Always: Science Fiction Imagery in Native Art », First American Art Magazine, n°12, 34-39.

Rader D., 2011, Engaged Resistance : American Indian Art, Literature, and Film from Alcatraz to the NMAI, William and Bettye Nowlin Series in Art, History and Culture of the Western Hemisphere, Austin, University of Texas Press, 297 p.

Rose, C., 2015, « Skid Row’s Indian Alley Adorned with Native Murals to Honor Tragic Past », Indian Country Today.

Rosenthal N.G., 2012, Reimagining Indian Country Native American Migration and Identity in Twentieth-Century Los Angeles, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 256 p.

Shanley K. W., « The Indians America Loves to Love and Read: American Indian Identity and Cultural Appropriation », American Indian Quaterly, vol. 21, n°4, automne 1997, 675-702.

Tuck E. et Yang K. W., 2012, « Decolonization is not a metaphor », Decolonization : Indigeneity, Education & Society, Vol. 1, No. 1, 1-40.

United States Congress, Senate, 1970, « Nutrition and Human Needs », Select Committee on Nutrition and Human Needs, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 2275 p.

York G. et Pindera L., 1991, People of the Pines : the Warriors and the Legacy of Oka, New York/Boston/London/Toronto : Little, Brown and Company, 454 p.

Census Bureau, 2014, consulté en janvier 2020.

—

—

Pour citer cet article : Journée-Duez A., 2020, « Mouvements de résistance autochtones et street at décolonial aux États-Unis. De la réserve de Standing Rock aux murs d’Indian Alley », Urbanités, #13 / Minorités/Majorités, février 2020, en ligne.

- Le hashtag est utilisé afin d’insister sur la place qu’ont eue les réseaux sociaux dans ce mouvement, qui s’est organisé en grande partie sur Facebook et dont l’actualité a été relayée sur cette même interface. À Standing Rock, une colline a par ailleurs été renommée « Facebook Hill », seul endroit du camp où l’on pouvait avoir accès à Internet. [↩]

- Les « Mexican American Indians » sont une des catégories du recensement américain (voir : 2010 Census Briefs. The American Indian and Alaska Native Population). [↩]

- Cette position s’explique par le fait que ce camp s’inspire des stratégies de résistance du peuple Mohawk et de la Warrior Society, qui se sont notamment illustrés pendant la Crise d’Oka (1990), autour du projet de construction d’un terrain de golf sur des terres ancestrales. (York et Pindera, 1991). [↩]

- La gouvernance de ces terres n’est pas régie par un traité passé de « nation à nation » (c’est-à-dire entre le gouvernement fédéral états-unien et une nation autochtone) mais revient exclusivement au peuple autochtone concerné (en l’occurrence, la nation Sioux). Les droits des peuples qui y vivent sont régis par les traités de Fort Laramie (1851 et 1868, accessibles ici) et l’article 6 de la Constitution américaine établit leur caractère constitutionnel. [↩]

- À ce sujet, voir notamment le rapport « Indigenous Resistance to the Dakota Access Pipeline criminalization of dissent and suppression of protest », adressé le 16 mars 2018 au rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, Victoria Tauli-Corpuz et préparé par l’atelier « International Human Rights Advocacy » de l’Université d’Arizona. L’utilisation du terme « criminalisation » s’explique par le fait que des participant.e.s à la mobilisation aient été condamné.e.s à des peines de prison ferme (c’est notamment le cas de Red Fawn Fallis, accusée de port illégal d’armes à feu [↩]

- À ce sujet voir cet article (2017). « L’éco-activisme » est expressément mentionné dans un communiqué de presse de la société ETP, accessible ici. Au cours d’avril 2016 et février 2017, on compte pas moins de 800 interpellations, conduisant à des poursuites judiciaires et à des peines de prison fermes pour certain·e·s. [↩]

- Nous renvoyons aux conclusions du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, « Extractivisme global et égalité raciale », publiées le 14 mai 2019 et accessible ici. [↩]

- « Indians Welcome. Indian Land ». Nous avons choisi de traduire par « Indiens et « Indienne » afin de rester en adéquation avec les revendications de l’époque et notamment celles de l’American Indian Movement (AIM). [↩]

- « The NSRGNTS strike back ». Traduit de l’anglais au français par l’auteure. [↩]