#15 / Les villes états-uniennes : symboles, mémoires et débats

Entretien avec Simon Grivet, par Charlotte Ruggeri

–

L’entretien avec Simon Grivet au format PDF

Né en 1977, j’ai fait des études d’histoire à l’ENS Lyon (1998-2002) et à l’EHESS (2001-2011), agrégé d’histoire, j’ai enseigné l’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire (2005-2017) en parallèle de ma thèse sous la direction de F. Weil. Depuis 2017, je suis maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l’université de Lille.

–

Vous avez travaillé sur la peine de mort en Californie. Pouvez-vous nous expliquer ce choix et en quoi consistaient vos recherches sur ce sujet ?

Suite à un premier séjour long à l’université de Californie en 2000, j’ai assisté à l’émergence nationale du gouverneur texan George W. Bush, responsable de centaines d’exécutions à ce poste. Cela m’a conduit à m’intéresser à l’histoire de cette pratique pénale et à ma grande surprise, j’ai découvert alors que le sujet n’avait pas connu beaucoup d’études historiques, en tout cas pas suffisamment pour expliquer la situation contemporaine et proposer des analyses qui ne soient pas militantes. Malgré mes convictions abolitionistes, je me suis alors efforcé de travailler à comprendre et analyser le soutien et l’adhésion forte que recevait alors la peine capitale dans la majorité de la société états-unienne.

Le choix de la Californie a découlé d’une double analyse à la fois de l’historiographie existante et de mes conditions objectives de recherche. D’une part, il existait déjà des travaux de juristes, sociologues et politistes sur plusieurs États du Sud (Texas, Floride ou Géorgie) et pas sur la Californie, premier État par la population et dont les « couloirs de la mort » étaient les plus importants du pays. D’autre part, j’ai dû me rendre à l’évidence qu’une grande étude comparée entre plusieurs États, seule capable de rendre compte de la diversité et de la complexité de la situation états-unienne vis-à-vis de la peine capitale, n’était pas réalisable en doctorat. Il valait mieux pour moi construire un projet plus raisonnable centré sur le seul cas californien mais me permettant d’explorer la diversité politique et judiciaire de la Californie puisqu’une part non négligeable de la politique pénale se joue à l’échelle du comté, particulièrement les décisions des procureurs, des juges et des jurés. On pouvait donc légitimement faire l’hypothèse qu’une connaissance sociopolitique fine de plusieurs comtés très différents d’un même État était susceptible d’éclairer les pratiques judiciaires et politiques autour de la peine de mort.

Mes recherches à proprement parler se sont déroulées de 2002 à 2005 et ont consisté à dépouiller des archives locales dans différents comtés (Sacramento, San Diego, Alameda, Los Angeles), les archives judiciaires et pénitentiaires concernant la peine capitale (aux archives d’État de Californie à Sacramento) et à recueillir plusieurs témoignages par entretien auprès de protagonistes contemporains de la peine capitale afin de pallier les restrictions archivistiques s’appliquant à la période contemporaine. En effet, le défi que je m’étais lancé consistait à analyser la peine de mort en Californie sur un siècle de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Ensuite, il m’a fallu de longues années, en parallèle de mon activité en lycée, pour rédiger une (trop longue) thèse finalement soutenue en 2011. Je travaille actuellement à en tirer un ouvrage plus synthétique mais qui couvrirait tous les États-Unis également sur un siècle.

–

La peine de mort apparaît comme un enjeu profondément politique, comme on l’a vu récemment avec la fin du mandat de Donald Trump. En Californie – voire aux États-Unis – quels sont les enjeux et questionnements politiques autour du débat sur la peine de mort ?

Pendant des décennies, la peine de mort, comme la justice pénale en général, a été une affaire essentiellement locale. En effet, chaque État pouvait y définir ses règles et ses spécificités. Ainsi, certains États comme le Michigan ou le Rhode Island ont aboli la peine de mort depuis plus d’un siècle. La politisation a découlé de la médiatisation. L’essor de la presse quotidienne, fin XIXe-début XXe siècle, particulièrement la presse populaire, s’est largement fait grâce au succès des faits divers et des crimes célèbres. Ce phénomène a amplifié la sensibilité de l’opinion publique à la question de la criminalité et des violences mais aussi des erreurs judiciaires possibles. Quand la presse conservatrice réclamait des exécutions rapides après des crimes qui avaient choqué, les journaux du magnat Hearst (le modèle de Citizen Kane) plaidaient pour l’abolition.

Au cours du XXe siècle, une série de grandes affaires pénales font de la peine de mort un enjeu national. On citera ainsi l’affaire Sacco & Vanzetti entre 1921 et 1927, celle des garçons de Scottsboro dans les années 1930, les Rosenberg ou Caryl Chessman après-guerre. À chaque fois, ce sont des accusés condamnés à mort dont la culpabilité est incertaine et dont l’affaire parvient à mobiliser des fragments importants de l’opinion. L’abolitionisme états-unien, comme en France, est cyclique et connaît des hauts et bas spectaculaires. Assez faible pendant l’entre-deux-guerres, il est à son apogée dans les années 1950 et 1960. Mais lorsque la Cour suprême suspend la peine capitale en 1972, l’ascension de la Nouvelle Droite (Nixon, Reagan) conduit une majorité de l’opinion publique à soutenir la légitimité de la peine de mort dans une société heurtée par les contestations, les émeutes et une hausse incontestable de la criminalité.

Cette configuration contemporaine, soutien à la peine de mort au nom de la lutte contre la criminalité, au nom des victimes et de leurs proches, quand bien même l’aspect dissuasif de la peine serait illusoire, devient absolument écrasante à la fin des années 1980. On cite généralement le débat présidentiel entre George H. Bush et Michael Dukakis le 13 octobre 1988 comme un marqueur important de cette évolution. L’un des animateurs du débat demanda au candidat démocrate M. Dukakis s’il serait en faveur de la peine capitale pour l’homme qui violerait et tuerait son épouse. Dukakis fit une réponse de principe en faveur de l’abolition mais qui apparut froide et distante. En revanche, Bush répliqua en proclamant son soutien à la peine capitale. C’est le républicain qui l’emporta. Politistes et historiens ont noté que dès 1992, William J. Clinton, alors gouverneur de l’État sudiste de l’Arkansas et candidat à l’investiture démocrate, revint dans son État en février 1992 pour superviser l’exécution d’un condamné. Il était alors impossible d’avoir une carrière politique nationale et d’être abolitioniste.

Au cours de la dernière décennie, cette configuration politique s’est délitée, tout comme le choix du tout répressif et du tout carcéral. Si le candidat Obama avait dû rester très prudent en 2008, les démocrates depuis 2016 affichent fièrement leur abolitionisme. Leur contrôle d’un État comme la Virginie a conduit à l’abolition de la peine capitale le 24 mars dernier. À l’inverse, comme vous le notiez dans votre question, la fin du mandat Trump a été marquée par un renouveau inédit des exécutions fédérales (11 en quelques mois) car le président républicain voulait renforcer sa réputation d’inflexibilité sur les sujets sécuritaires.

–

Dans vos recherches, vous évoquez à plusieurs reprises la question des émeutes ou contestations violentes qu’il y a pu y avoir en Californie, notamment en lien avec des exécutions. Est-ce ou était-ce quelque chose de courant ?

La peine de mort constitue un enjeu de pouvoir essentiel pour l’État, le fameux « monopole de la violence légitime » de Max Weber. Aux États-Unis, ce monopole n’a longtemps pas été une évidence selon les territoires particulièrement dans le Sud et l’Ouest des États-Unis. C’est le grand mérite du sociologue britannique David Garland d’avoir systématiquement rapproché ces manifestations de « justice populaire » qu’ont été ces lynchages, la mise à mort souvent sordide de suspects par la foule, et l’attachement à la peine capitale.

En Californie, il y a eu deux moments fameux de « justice populaire » (vigilantism en anglais) dans le San Francisco de la ruée vers l’or en 1851 et 1856 lorsque les élites locales ont eu la sensation que les autorités étaient incapables de rendre justice. Plusieurs individus, suspectés de crimes, ont été « arrêtés », « jugés » et pendus en place publique. Et puis un autre lynchage eut lieu en 1936 à San José après un kidnapping particulièrement médiatisé.

–

Vous avez également travaillé sur la mémoire des pratiques de lynchage et des violences raciales, en particulier dans le Sud des États-Unis. Pouvez-vous nous dire quelle forme cela prend, en particulier en ville, et quelle ampleur a ce mouvement ?

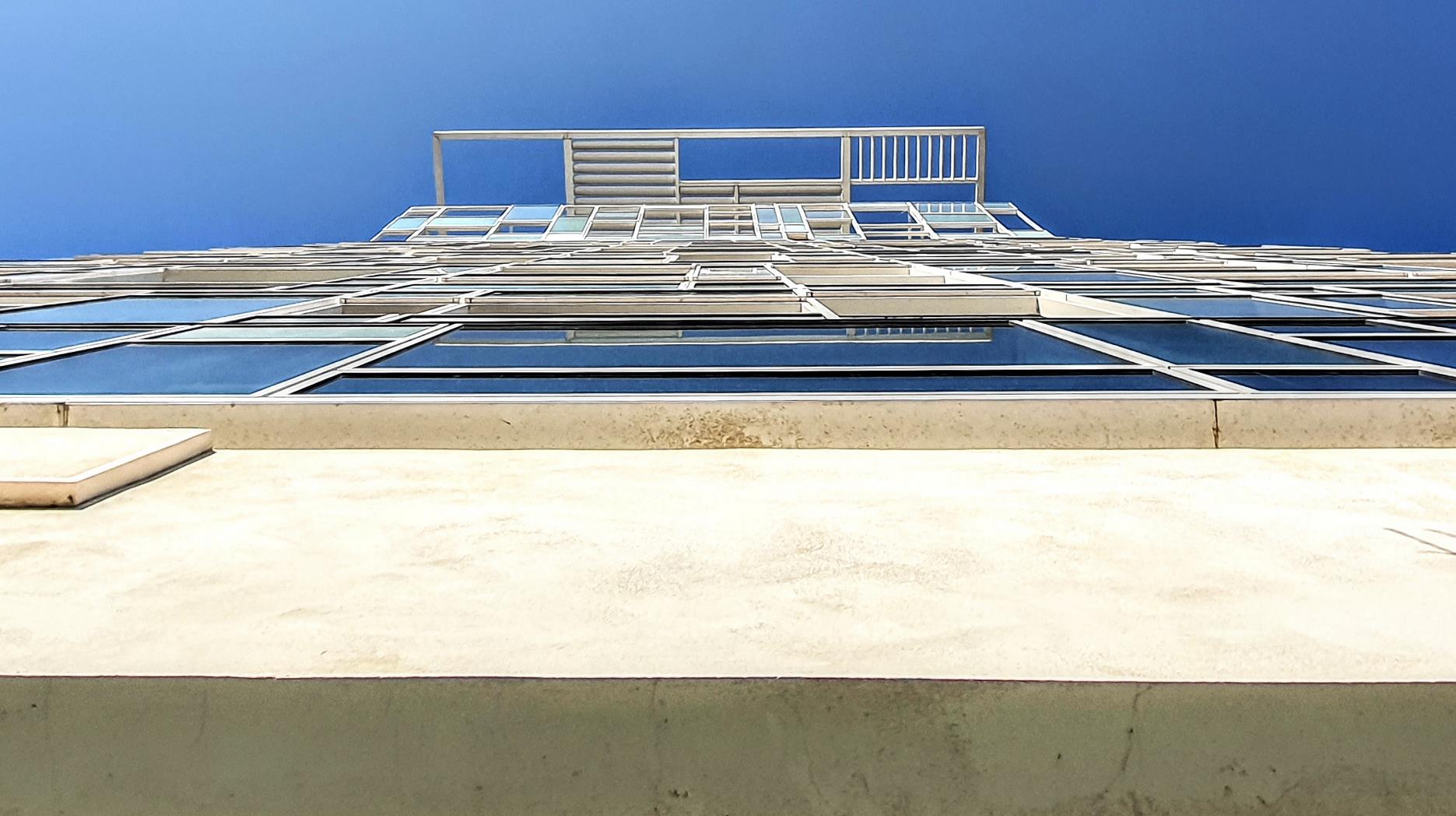

Le Mémorial National pour la paix et la justice de Montgomery, Alabama (S. Grivet, 2018)

Ces faits californiens sont frappants mais c’est très peu comparé à l’énormité sanglante des quelques 4 800 victimes de lynchages, principalement africaines-américaines dans le Sud des États-Unis entre 1870 et 1950. Dans ce contexte sudiste, le lynchage consiste pour la majorité blanche à terroriser la communauté africaine-américaine en châtiant publiquement et le plus souvent avec une extrême cruauté des individus qui ne sont que des suspects. Mais leur infériorité supposée les rendait inéligibles à la justice et au respect de leurs droits. Le racisme des Blancs les poussait à vouloir traiter les suspects noirs avec la plus grande brutalité et d’exercer sur eux quantité de supplices.

Il y eut des lynchages ruraux parfois en petits comités ou même clandestins. Mais l’historiographie a mis en exergue ces « lynchages spectacles » où des centaines voire des milliers de personnes assistaient à ces mises à mort atroces dans des villes petites et moyennes du Sud. L’évènement était annoncé dans la presse locale et attirait des foules considérables. Il était ensuite largement folklorisé et donnait lieu à la distribution de souvenirs macabres. De nombreuses photographies étaient prises et des cartes postales éditées. Il fallut des décennies de militantisme difficiles et dangereux pour mettre un terme à ces lynchages. À partir des années 1930, ils tendent à disparaître. Parallèlement, le nombre de suspects africains-américains condamnés à mort par la justice et exécutés après une procédure souvent expéditive, tend à augmenter dans ces années.

Aujourd’hui, la mémoire de ces atrocités est amplement revisitée, particulièrement suite aux actions de l’ONG Equal Justice de Montgomery, Alabama, qui a soutenu l’érection de marqueurs sur des lieux de lynchage oubliés et surtout a érigé un vaste mémorial pour honorer les milliers de victimes de ces lynchages.

–

En 2020, à la suite de la mort de George Floyd, un mouvement de déboulonnage de statues a eu lieu dans plusieurs villes des États-Unis. Ce déboulonnage concernait majoritairement des statues liées au passé esclavagiste du pays. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement ?

En réalité, le mouvement est plus ancien et concerne le passé confédéré et esclavagiste en général. Au cours des années 1980 et 1990, le militantisme africain-américain dans les États du Sud a souvent pris pour cible le drapeau confédéré, synonyme de l’esclavage et de la violence d’extrême droite (puisqu’il avait été adopté par le Ku Klux Klan). Le drapeau a ainsi été retiré de la législature d’Alabama. Mais dans de nombreux États, il était resté en place ainsi que les statues confédérées au nom du respect dû à l’histoire et d’une identité sudiste à respecter.

Le mouvement Black Lives Matter à partir de 2013 et surtout la tuerie raciste de Charleston (Caroline du Sud) en juin 2015 ont réanimé le désir de nombreux militants de faire disparaître ces statues confédérées qui sont très nombreuses dans les grandes villes du Sud. Erigées entre 1870 et 1970 à peu près, elles avaient pour but non seulement de commémorer les morts confédérées de la guerre de Sécession mais surtout d’accréditer les thèses de la « Cause perdue », une idéologie selon laquelle l’esclavage avait été une institution bienveillante et appréciée des esclaves eux-mêmes, que le Sud avait été la victime des persécutions du Nord et que les Sudistes avaient eu raison de s’opposer aux tentatives de créer une société multiraciale et égalitaire lors de la Reconstruction (1865-1877). Bref, ces statues pouvaient être vues comme des symboles de la suprématie blanche et du racisme.

À l’été 2017, alors que Donald Trump est à la Maison Blanche depuis 6 mois, l’extrême droite manifeste à Charlottesville, ville universitaire plutôt démocrate de Virginie. Il y a d’abord une retraite aux flambeaux de néo-nazis puis, le lendemain 12 août 2017, une manifestation de défense des statues confédérées des parcs de la ville. Des bagarres éclatent avec des contre-manifestants de gauche et d’extrême gauche. Un militant d’extrême droite fonce dans la foule avec sa voiture tuant une jeune femme, Heather Heyer. Trump donna une conférence de presse très maladroite depuis le hall de son building new-yorkais au cours de laquelle il affirma qu’il y avait des gens blâmables « des deux côtés ». Tout au long de son mandat, il défendit la mémoire confédérée traditionnelle, s’opposant par exemple au fait que le Congrès effaça le nom des généraux confédérés de plusieurs bases militaires.

Vous voyez que lorsqu’éclatent les manifestations liées au meurtre de George Floyd par le policier D. Chauvin la question problématique des statues confédérées est déjà ancienne. Elles avaient par exemple été toutes retirées des lieux publics de la Nouvelle-Orléans suite à une décision du conseil municipal. Dans d’autres États, les villes, plus progressistes, sont entrées en conflit avec les autorités de l’État plus conservatrices qui défendent les statues. À l’été 2020, c’est la récupération de la statue du général Lee à Richmond (Virginie) sur laquelle les militants Black Lives Matter projettent le visage de George Floyd qui fait le tour du monde, mais le processus est plus ancien.

–

En quoi ce déboulonnage des statues peut-il s’opposer ou être complémentaire du mouvement mémoriel concernant les lynchages et les violences raciales ?

De mon point de vue, il y a un continuum entre les deux types d’opération. Il s’agit de combattre une idéologie pernicieuse (celle de la Cause Perdue évoquée précédemment) qui a masqué pendant des décennies aux États-Uniens, particulièrement au Sud, la réalité atroce de l’esclavage, des causes de la guerre de Sécession et de la Reconstruction. Il y a certes un débat pour savoir s’il convient de déboulonner ou simplement de recontextualiser par un affichage plus explicite. Mais des actes sont nécessaires parce que ces statues ont été payées, érigées et honorées par des gens qui révéraient le passé confédéré et soutenaient pleinement la ségrégation et le racisme qui le justifiait. Se remémorer les lynchages, qui n’ont souvent laissé aucune marque est tout aussi important et complémentaire. Cela permet de constituer une compréhension exacte de décennies d’oppression raciale.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN MAI 2021

–

Photographie de couverture : le Mémorial national pour la paix et la justice de Montgomery, Alabama (S. Grivet, 2018)

–

Pour aller plus loin

Garland D., 2010, Peculiar institution: America’s death penalty in an age of abolition, Oxford ; New York, N.Y. : Oxford University Press.

Banner S., 2002, The Death Penalty, An American History, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Blight D., 2001, Race and reunion: the Civil War in American memory, Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press.

Berg M., 2011, Popular justice: a history of lynching in America, Chicago : Ivan R. Dee.

Cox, K. No Common Ground, Confederate Monuments and the Ongoing Fight for Racial Justice, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.

–

Pour citer cet entretien : Grivet S., 2021, « Les villes états-uniennes : symboles, mémoires et débats », Urbanités, #15 / Mourir en ville, juin 2021, en ligne.

–

–