#3 / Paris, XVIe-XVIIe siècles : urbanisme et érotisme

Goulven Oiry

–

–

L’article de Goulven Oiry au format PDF

La comédie, à la fin de la Renaissance, est l’histoire d’une conquête amoureuse. Sa trame générale ne varie guère. Une jeune fille est habituellement au centre des convoitises de plusieurs prétendants. Les pièces orchestrent la rivalité et les manœuvres de séduction des jeunes premiers. Un seul des galants intrépides saura s’imposer, l’imbroglio se clôt immanquablement sur des noces. L’intrigue se confond donc avec l’enjeu érotique. En 1543, le dramaturge et traducteur Charles Estienne avance que les comédies « ne parlent d’autres cas que de mariages, amours et semblables choses »1. Le théâtre comique, ajoute le théoricien Laudun d’Aigaliers au début du XVIIe siècle, met volontiers en scène « le larcin des vierges » et la « convoitise de leur virginité »2. La licence qui s’attache au genre suffit à expliquer les anathèmes qu’il a pu essuyer. Le « prologue » de la comédie des Jaloux, publiée par Pierre de Larivey en 1579, rappelle que le théâtre du rire a souvent été considéré comme une « œuvre diabolique » vectrice de « lascivetez et souillures »3.

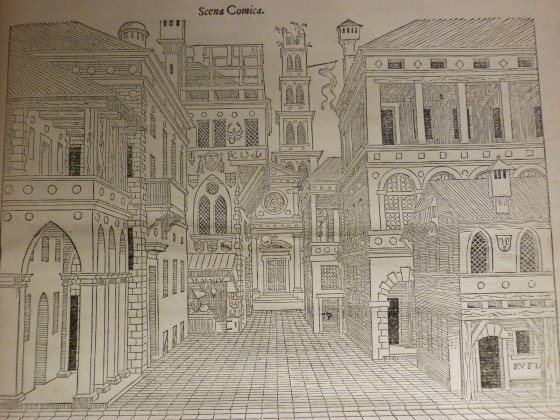

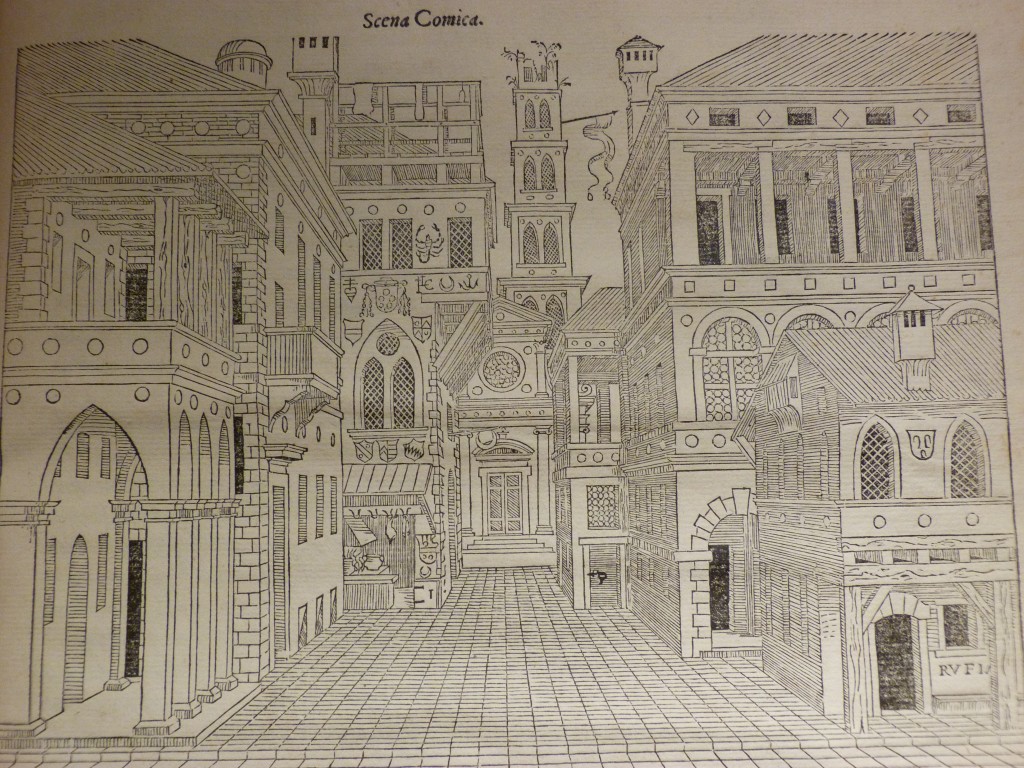

Centrale et sujette à controverses, cette préoccupation amoureuse s’avère étroitement liée à la thématique urbaine. La comédie représente en effet une ville bourgeoise et populaire qui, presque systématiquement, se trouve être Paris. L’ancrage citadin rentre dans la définition même du genre. La scena comica que projettent les architectes italiens Vitruve et Serlio, dans l’Antiquité puis à la Renaissance, n’est autre qu’un carrefour articulant une rue et plusieurs maisons particulières.

—————–

——————-

Cet espace urbain, parce qu’il appelle fondamentalement la rencontre, est le support indispensable aux jeux du désir que déroulent les pièces.

À la lumière des comédies françaises des années 1550-1650, qui restent encore largement méconnues, nous montrerons que l’expérience de la ville est une expérience érotique. Nous prouverons que, si la ville est la scène privilégiée des jeux galants, cet Éros citadin reste placé sous le signe de l’ambiguïté. Les deux facettes de cette ambivalence détermineront notre cheminement. Tout sera au fond affaire d’optique. La ville s’apparente à un vaste lieu de débauche quand on l’envisage à l’aune des personnages négatifs. Mais nous pourrons aussi la regarder avec les yeux de Chimène des jeunes premiers.

—————–

La cité, mère de tous les vices ?

——————

Lutetia Meretrix : la rue et le racolage

À quoi sert la ville ? Dans des temps troublés comme ceux de la fin de la Renaissance, la ville sert avant tout à survivre. La ville, c’est d’abord le nécessaire4. Or, dès qu’il se trouve marqué du sceau de la nécessité, un lieu n’est-il pas guetté par l’entropie, bientôt frappé par la déliquescence, voire gangrené par la corruption ? En plus d’offrir le nécessaire, la cité dispense largement le superflu. Elle abrite toutes les tentations et permet donc tous les vices. Aussi devient-elle facilement l’emblème d’un sybaritisme tapageur. Du point de vue des mauvais coucheurs du genre comique, la ville est le terreau fertile d’un racolage sans vergogne. Pères, frères et tuteurs jaloux la condamnent vertement, la décrivant comme le terrain d’élection de la luxure. Dans leurs esprits sourcilleux, la déliquescence des mœurs caractérise la grande cité en général. À l’acte V des Corrivaux de Troterel (1612), pour stigmatiser « l’infame paillardise », Hilard renvoie à « Sodome et Gomorrhe » (V, 1). Mais c’est bien Paris, cadre de la majorité des comédies des années 1550-1650, qui concentre l’essentiel des flèches.

La capitale est décrite comme un temple de la dépravation. À l’acte IV des Contens d’Odet de Turnèbe (1584), Louise raconte à Girard l’histoire d’« une jeune femme de la ruë Saint-Denis habillée en homme ». Le vieil homme, dans un sourire grinçant, rapporte ces événements à la réputation sulfureuse de la cité :

—————

Il ne se faut gueres esmerveiller qu’une femme s’abille en homme en ceste ville, pour la liberté qu’elles y ont. J’ay tousjours ouy dire que Paris estoit le purgatoire des plaideurs, l’enfer des mules et le paradis des femmes. (IV, 6)

—————

Plus scandalisé encore, le Paladin de La Comédie des comédies (1629) affirme que bien peu de Parisiennes gardent leur virginité jusqu’au mariage : « à la première fois qu’elles sortent de la maison », elles perdraient « leurs gants et leur pucelage » (II, 1). Dans La Comédie de chansons (1640) enfin, le vieillard Matthieu, en évoquant les frasques probables de sa femme Jeanne, assène que les lieux publics constituent une capiteuse incitation à la débauche. La ville autoriserait, justifierait et cacherait toutes les turpitudes :

——————

Je sçay bien qu’à tous momens, / Feignant d’aller chez sa cousine, / Ou d’aller voir quelque voisine, / Elle va voir ses amans ; / Je sçay bien que chaque jour / Elle apprend mille affeteries. / Le Cours et les Tuileries / Sont les escolles d’Amour. (II, 3)

—————-

Matthieu a toutes les raisons de s’inquiéter et de redouter le retour à ses oreilles d’un « mauvais bruit » (II, 3). À la scène 1 de l’acte III, en effet, Jeanne confirme son intention de rendre son époux cocu. Elle répond par la même occasion à la jeune Silvie, qui entendait se faire initier à l’art et à la manière de nouer des relations galantes :

———————

SILVIE [à Jeanne] : Mais quoy que mon père ordonne, / A tout le moins la ville est bonne. / Pour Dieu, conseillez-moy, / De trois amoureux lequel je prendray. / Si je pren le vieux, il n’est point à mon gré. / Si je pren le jeune, il est necessiteux. / Si je pren le riche, il n’est point amoureux. / Sans mentir, j’aimerois mieux / Un jeune mary qu’un vieux. (III, 1)

—————–

« La ville est bonne », c’est-à-dire se prête particulièrement à nouer des rapports amoureux, licites ou non. Pour les barbons phallocrates que donne à voir la comédie, la rue met en péril, et ce de façon permanente, le sacro-saint « honneur » des filles. C’est en considération de cet état de fait qu’ils disent s’en méfier – parfois à juste titre !

—————-

Des censeurs pharisiens

Le haut-le-cœur qu’éprouvent les hommes installés au spectacle des ébats amoureux ne va pas cependant sans hypocrisie – les pater familias et les époux savent eux aussi y sacrifier quand l’envie leur en prend, bien pire : la sociabilité citadine facilite leurs velléités d’encanaillement et couvre leur libertinage. Le Médecin des Tromperies de Larivey (1611) fait croire aisément à sa femme que ses consultations ne lui laissent aucun répit. Le zèle affiché et le tourbillon de la vie urbaine servent de prétexte efficace pour mieux aller au bordel. L’épouse trompée n’évente le subterfuge qu’après coup :

—————

LA FEMME : Voila, le meschant alloit tous les jours soupper chez Gautier, chez Martin, avec cestuy-cy, avec cestui-là, pour mieux lescher le cul à sa vilaine…O moy malheureuse ! combien l’ay-je dorelotté la nuict pensant qu’il eust employé toute la journée à visiter des malades, hanter les bouticques des Apoticaires, couru toute la ville, et qu’à ceste cause il fust lassé, et qu’il avoit besoin de repos : mais c’estoit pour s’estre trop travaillé és jardins d’autruy laissant celuy de sa maison en friche. (V, 10)

—————

Les patriarches ombrageux aiment à dire que les débordements sexuels sont le fait de la ville et se font fort de les juger répréhensibles. Il n’est pourtant pas rare qu’ils contribuent eux-mêmes, discrètement mais sûrement, à cette dissolution généralisée.

Cette contradiction reste de mise dans les sentiments qu’inspire le plus vieux métier du monde aux Parisiens.

——————

La prostitution entre répulsion et fascination

Dans une ville où règne le qu’en-dira-t-on, il est compromettant de se retrouver dans les quartiers mal famés, au premier rang desquels se trouvent le Huleu et le « Champ Gaillard »5. Au-delà même de la fréquentation des lieux de la prostitution, il est parfaitement indécent d’être vu en compagnie de personnes réputées pour leur petite vertu. À l’entremetteuse Françoise qui le salue – « Bonjour, Monsieur. Il y a dix mille ans qu’on ne vous a veu » –, le jeune premier des Contens peut rétorquer : « Madame Françoise, je vous eusse esté trouver, n’estoit que je crains d’estre veu si souvent en vostre quartier » (I, 5). Sur ce chapitre, le prêtre de La Veuve de Larivey (1579) ajoute sentencieusement que « l’honneur d’une dame souffre beaucoup quand elle est veue avec une maquerelle » (I, 1).

Les péripatéticiennes n’en demeurent pas moins d’incomparables pourvoyeuses de voluptés au cœur de la société citadine. Dans la comédie, l’avancée des opérations de séduction passe fort souvent par les courtisanes. Guillemette, l’entremetteuse (en scène) de La Veuve, affirme ainsi que son métier consiste à « faire la montre des belles » (I, 5). Finalement, si la ville est l’espace de toutes les tentations, le lupanar en est bien la quintessence : « Vous ne recevrez paraventure en lieu de ceste ville plus de plaisir et de contentement que ceans », affirme la maquerelle Gillette au vieil Anselme, au dernier acte des Tromperies (V, 5). La prostitution apparaît comme le miroir grossissant des tendances générales d’une société urbaine modelée par les valeurs du patriarcat. Elle concentre les ambivalences de l’Éros citadin. Elle situe la place de la libido entre défiance et appétence. La bagatelle obnubile absolument les hommes de la comédie mais l’obsession induit un clivage : on doit préserver l’« honneur » des jeunes femmes que l’on a sous sa coupe, on aspire à profiter des charmes des autres.

—————

Par-delà les divergences de leurs rapports à la sexualité, il est une chose que sentent tous les personnages : le parfum capiteux qu’exhale la ville. Les uns entendent le faire refluer, les autres ne demandent qu’à en profiter. Tous le savent irrésistible et tous en sont frappés. Mais quand certains se défient d’une attirance qu’ils jugent de mauvais aloi, d’autres se montrent pressés d’y succomber. Rejoignons-les !

——————

La ville et la séduction

La cité que donne à voir le théâtre comique est le lieu de germination du plaisir. Les héros positifs sont ceux qui vivent cette réalité sur le mode euphorique, c’est-à-dire ceux qui considèrent la ville comme un terrain de jeu propice à leurs manigances galantes.

—————

La ville ou la multiplication des possibles (partenaires)

La cité favorise les rapports érotiques du seul fait de son caractère populeux. Le Chœur de La Néphélococugie de Pierre Le Loyer (1579) laisse entendre que le grand nombre des habitants facilite notablement les relations amoureuses :

—————

Lors que Pindare nous chante / Une grand’ville, il la vante / Plaine de beaucoup de gens : / […] Les Amours de nostre ville / Captivent l’homme servile / Souz un vouloir indompté. (v. 3187-3189 et 3195-3197)

—————

La ville se caractérise par l’abondance de ses filles, qui sont pour les hommes autant de possibilités de conquête. Dans Les Jaloux de Larivey, le personnage de Jherosme assure qu’on ne « saurait dire qu’on ne void point les femmes et les filles de Paris, veu qu’on ne tresbuche contre autre pierre, que les rues en sont tousjours plus couvertes que de carreaux » (II, 6). C’est dire que la cité fait corps avec ses habitantes, éminemment désirables.

Les personnages ont tendance à considérer la place publique comme une vaste réunion de soupirants disponibles. Les soldats fanfarons, singulièrement, se figurent qu’une seule de leurs sorties dans la rue provoque une épidémie de pâmoisons au sein de la gent féminine. Le soudard burlesque des Néapolitaines de François d’Amboise (1584), par exemple, se trouve conforté dans cette présomption par son valet Gaster, enjôleur en diable :

———————

Quand vous allez par la ville, elles ne bougent l’œil de dessus vous, et disent entre elles : O, quelle contenance et grace de gentilhomme ! O, comme il est richement et proprement vestu, et en bonne conche ! Que son pas est droit et leste ! Qu’il doit estre de quelque haut lieu ! Regardez quelle suitte il a ! Et puis elles m’appellent et me demandent qui vous estes. (I, 3)

——————

Dans L’Illusion comique de Pierre Corneille (1639), le célèbre Matamore se décrit à son tour comme un séducteur, ou plutôt comme un homme irrésistiblement séduisant. À l’en croire, les « persécutions » des femmes l’auraient rendu « misérable », et il ne « [pourrait] sortir sans les faire pâmer » (II, 2). Matamore ne s’exhibe donc en ville que pour faire chavirer les cœurs. Il est imité en cela par la quasi-totalité des citadins. Le soldat fanfaron et les amoureux ordinaires ne sont séparés que par leur degré de frénésie. Matamore ne fait guère qu’outrer la loi générale.

—————-

La rue ou les regards croisés

La place publique est un dispositif qui, parce qu’il met en scène les corps, attise les convoitises érotiques. Au cœur de l’intrigue, les amours trouvent à s’embraser dans la rue. Les personnages négatifs, avons-nous posé, l’associent au racolage. Considérée du point de vue des personnages positifs, elle prend un tout autre sens : elle permet le flirt.

La rue fonctionne en effet comme un lieu de spectacle où l’on tolère l’œillade amoureuse. S’il reste dans les limites d’une décence silencieuse, l’érotisme des jeux de regards fait partie intégrante de la pratique de la place publique. Lorsqu’on évolue dans la rue, notamment si l’on est une femme, on doit accepter d’être dévisagé(e), apprécié(e) voire interpellé(e). À Constance qui, dans la pièce éponyme de Larivey (1611), se plaint de l’importunité d’un soldat espagnol – « Il est tousjours après moy… il me fasche de le veoir tousjours après moy, pour le respect des regardans » –, Elisabeth rétorque : « Ce seroit beaucoup trop de vouloir empescher les jeunes hommes de regarder celles qu’ils ayment, pourveu que cela ne tende à autre chose » (II, 3). Un acte plus bas, Elisabeth réitère son opinion : « Nous ne sommes tant sottes que voulions empescher aucun d’aller par les ruës publiques ou par les eglises » (III, 1). C’est confirmer que la rue implique de consentir à une part de voyeurisme, fût-il lubrique. Les coups d’œil éventuellement équivoques s’inscrivent dans un jeu de rôles, et cette donne doit être acceptée comme telle. Ce petit théâtre urbain ne pourra être dénoncé que s’il « tend à autre chose », c’est-à-dire s’il échappe à la gratuité et à l’innocuité que l’on reconnaît implicitement comme ses apanages. Mais les dérapages éventuels pourront aussi bien être acceptés, le jugement des victimes prévalant en la matière… À la scène 3 de l’acte I de La Suivante de Corneille (1637), Florame laisse entendre lui aussi que l’espace ouvert de la ville induit les cristallisations amoureuses sans lendemain, les rêveries sans conséquence :

—————

Je m’étais plu toujours d’aimer en mille lieux. / Voyant une beauté, mon cœur suivait mes yeux, / Mais de quelques attraits que le Ciel l’eût pourvue, / J’en perdais la mémoire aussitôt que la vue, / Et bien que mes discours lui donnassent ma foi / De retour au logis je me treuvais à moi.

——————

L’expérience amoureuse se greffe sur l’expérience de la rue – l’une comme l’autre étant fondamentalement des expériences de la « vue ».

Les héroïnes des comédies partagent une capacité à polariser les regards et à attiser les désirs. Dans La Galerie du Palais du même Corneille (1637), Aronte, écuyer de Lysandre, lance à Célirée, qui s’apprête à sortir en ville en compagnie de ses amies Hippolyte et Cloris : « Elles et vous dehors, il n’est rien dans Paris, / Et je n’en sache point, pour belles qu’on les nomme, / Qui puissent attirer les yeux d’un honnête homme » (I, 3). Pour Lysandre, la capitale se caractérise par les « objets ravissants » qui se pressent dans ses rues (II, 7).

—————–

Les hauts lieux de la séduction parisienne

Dans le Paris que représente la comédie des années 1550-1650, les lieux de culte s’avèrent spécialement favorables aux causes galantes. Les édifices religieux se révèlent commodes pour échanger des confidences, pour échafauder des subterfuges. C’est « à la messe » que la lavandière des Esbahis (1561) donne rendez-vous à l’Avocat afin qu’il puisse « parler » à sa bien-aimée Madelon (II, 4). À l’acte IV du Railleur (1638), on apprend que les jeunes femmes du beau monde s’entendent à recevoir leurs amants « dans les églises » (IV, 3). À l’acte I de L’Intrigue des filous (1648), c’est encore dans un « temple » que le galant Lucidor envisage de courtiser la belle Florinde (I, 3-5). Outre les espaces ecclésiastiques, les théâtres permettent fréquemment de trouver l’âme sœur. C’est à l’occasion des « jeux des Italiens » que le jeune premier des Jaloux fait la connaissance de Magdelaine, dont il s’éprend. Le spectacle de la scène, explique l’amoureux, a été court-circuité par celui des beautés de la jeune fille : « Il y a trois ou quatre moys que, me trouvant aux jeux des Italiens, où certes il y a du plaisir, j’adressay ma veue sur une jeune dame, belle par excellence » (I, 1) … Le héros des Galanteries du Duc d’Ossonne de Mairet (1636) narre de même à son confident Almédor que c’est à la « Comedie » qu’il s’est épris d’Émilie (I, 1).

Au fil du XVIIe siècle, la comédie mobilise des lieux de rencontres nouveaux, témoignant des aménagements de la capitale. Les lieux à la mode dans la ville réelle deviennent les lieux de prédilection des citadins de la fiction. Le Cours-la-Reine, qui ne porte pas encore le nom de Champs-Élysées, est l’un de ces espaces récemment dévolus à la sociabilité mondaine – il a été aménagé à partir de 1616 par Marie de Médicis. C’est par excellence un espace où l’on se rend pour voir et pour être vu6. Voitures et carrosses s’y pressent. On y (est) séduit presqu’immanquablement. « On void tousjours au Cours quelque Dame nouvelle », certifie Poliandre dans l’Alizon de Discret (1637 ; III, 2). Dans le Menteur de Corneille (1644), ce sont les « Thuilleries », dont l’édification a commencé dès 1564, que le héros Dorante décrit comme le « pays du monde, et des galanteries » (I, 1). Ces hauts lieux du Paris mondain sont simultanément mentionnés dans L’Esprit fort de Claveret (1637). À l’acte III, Angélie s’invente un prétendant pour mieux mettre à l’épreuve les sentiments d’Orilame : « Seule j’estois l’objet de ses gallanteries, / Un jour dedans le Cours, un autre aux Tuileries, / Dans le Temple, au Palais, il me faisoit la cour, / Et partout il avait des espions d’amour » (III, 3). Le récit est pure affabulation mais ce mensonge doit néanmoins rester vraisemblable pour paraître crédible aux yeux d’Orilame. La réplique est donc paradoxalement chargée d’un indéniable poids de réalité. Elle montre avec éclat que le Paris dont la comédie esquisse les contours est d’abord et avant tout un espace propre à aiguillonner le désir, où se pressent les « espions d’amour ».

———————

La dramaturgie comique envisage les citadins au miroir de leurs préoccupations affectives, de leurs aspirations amoureuses, de leurs fantasmes sexuels. Elle rend compte de la forte connotation désirante qui s’attache à la ville7. L’espace urbain qu’elle déploie est investi libidinalement, et cet investissement libidinal détermine lui-même des appréhensions radicalement antithétiques : les tenants de l’autorité familiale le redoutent, les jeunes premiers l’appellent de leurs vœux. C’est bien parce que la rue attise les envies amoureuses que les pères, frères ou tuteurs soupçonneux songent à cloîtrer leurs filles. Ces velléités d’enfermement sont néanmoins parfaitement contrecarrées par l’avancée de la pièce. Les patriarches vétilleux ne se voient réserver que la déconfiture et les moqueries. Le genre comique engage de la sorte un éloge des tentations érotiques offertes par la ville, lesquelles ne vont pas sans exhaler une odeur sulfureuse. Alors que la tragédie, fascinée par l’ontologie, demeure du côté de l’écrasement des plaisirs et du moi, la comédie est solidaire d’une émancipation jubilatoire du sujet, et indissociable d’une forme de fermentation dionysiaque. La cité que représente le théâtre comique ressemble en définitive à bien des « villes invisibles » d’Italo Calvino, notamment à Chloé que traverse une « vibration luxurieuse » :

——————

À Chloé, une grande ville, les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas. En se voyant ils imaginent mille choses les uns sur les autres, les rencontres qui pourraient se produire entre eux, les conversations, les surprises, les caresses, les coups de dent…8

———–

La comédie française de la fin de la Renaissance révèle les propriétés érotiques de la rue, qui nous semblent toujours pleinement de mise au début du XXIe siècle. À l’acte IV des Ramonneurs (1624), la maquerelle Claude vend les charmes de ses collaboratrices au lubrique Docteur Bonarsius. La place publique est le théâtre d’une transaction en bonne et due forme, on voit la prostituée « étaler de la marchandise » et le client négocier un prix. Bonarsius a jeté son dévolu sur Diane, laquelle a arrêté son attention dans la rue car « les objets des choses belles attirent naturellement la veüe » (IV, 2). La place publique est une aire de convoitise et de chalandise : cette scène en offre la caricature. L’art du maquerellage révèle, en l’exagérant, le fonctionnement courant de la rue. Le marketing publicitaire ne fait jamais qu’exploiter cet état de fait : il stimule la consommation marchande en captant à son profit les forces motrices de l’érotisme citadin9.

Goulven Oiry

——————

Goulven Oiry a suivi une double formation en littérature et en urbanisme. Ancien élève de l’ENS Lyon, agrégé de lettres modernes, il a soutenu en 2012 une thèse de lettres et de sociologie urbaine intitulée L’Iliade parodique. La comédie française et la ville (1550-1650). Il est actuellement chercheur associé au « Centre de recherches interdisciplinaires de l’UFR Lettres, Art, Cinéma » et au « Pôle des sciences de la ville » de l’Université Paris 7. Il enseigne les lettres à l’Université de Savoie et à la Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire.

——————-

Bibliographie

—————-

Sources : comédies françaises des années 1550-1650

Amboise, François d’, Les Néapolitaines, comédie (1584), Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, « Beiträge zur neueren Literaturgeschichte », 1977, LXXII-130 p. (édition de Hilde Spiegel)

Claveret, Jean, L’Esprit fort (1637), Genève, Droz, « Textes littéraires français », 1997, 174 p. (édition de Colette Scherer)

Corneille, Pierre, Théâtre complet I. Comédies. L’Illusion comique. Mélite. La Veuve. La Galerie du Palais. La Suivante. La Place Royale. Le Menteur. La Suite du Menteur (1633-1645), Paris, GF-Flammarion, 1968, 692 p. (chronologie et préface par Jacques Maurens)

Discret, Alizon (1637), Exeter, University of Exeter, « Textes littéraires », VII, 1972, XIX-122 p. (édition critique de J.-D. Biard)

Du Peschier, Nicolas, La Comédie des comédies (1629), dans : Théâtre français au XVIe et au XVIIe siècle, ou choix des comédies les plus curieuses antérieures à Molière, avec une introduction, des notes et une notice sur chaque auteur, Paris, Laplace et Sanchez, 1871 ; Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 235-256 (édition d’Edouard Fournier)

Estienne, Charles, L’Andrie et La Comédie du Sacrifice, dans : Théâtre français de la Renaissance, La Comédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX. Première série, volume 6 (1541-1554), Paris, Presses Universitaires de France ; Florence, Olschki, 1994, p. 1 à 180 (édition de Luigia Zilli)

Grévin, Jacques, La Trésorière. Les Esbahis. Comédies (1561), Paris, Société des Textes Français Modernes, diff. Champion, 1980, 263 p. (édition d’Elisabeth Lapeyre)

Larivey, Pierre de, Le Laquais, Comédie (1579), Paris, Société des Textes Français Modernes, diff. Nizet, 1987, 217 p. (édition de Madeleine Lazard et Luigia Zilli)

Larivey, Pierre de, Les Tromperies (1611), University of Exeter Press, « Textes Littéraires », C, 1997, 103 p. (édition de Keith Cameron et P. Wright)

Larivey, Pierre de, La Veuve (1579), dans : Ancien Théâtre François ou Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables depuis les mystères jusqu’à Corneille, Paris, Chez Pierre Jannet, « Bibliothèque Elzévirienne », tome V, 1855 ; Kraus Reprint, Millwood, N.Y., 1982, p. 103-198.

Larivey, Pierre de, Les Jaloux, Les Escolliers (1579) et La Constance (1611) dans : Ancien Théâtre François ou Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables depuis les mystères jusqu’à Corneille, Paris, Chez Pierre Jannet, « Bibliothèque Elzévirienne », tome VI, 1855 ; Kraus Reprint, Millwood, N.Y., 1982, p. 5 à 302.

Le Loyer, Pierre, La Néphélococugie ou la Nuée des cocus, Genève, Droz, « Textes Littéraires Français », 570, 2004, 323 p. (édition critique préparée par Miriam Doe et Keith Cameron)

L’Estoile, Claude de, L’Intrigue des Filous, Paris, Champion, « Société des Textes Français Modernes », 1977, XXXVII-147 p. (édition de Roger Guichemerre)

Mairet, Jean, Les Galanteries du Duc d’Ossonne, dans : Théâtre complet, tome III, Paris, Champion, « Sources classiques », 103, 2010, p. 189-431 (édition d’Anne Surgers)

Mareschal, André, Comédies [Le Railleur, ou la Satire du Temps ; Le Véritable Capitan Matamore, ou le Fanfaron], Paris, Éditions Classiques Garnier, 2010, « Bibliothèque du théâtre français », 2, 408 p. (édition de Véronique Lochert)

Troterel, Pierre, Les Corrivaux (1612), dans : Ancien théâtre françois ou Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables depuis les mystères jusqu’à Corneille, Paris, Plon, « Bibliothèque elzévirienne », 1, tome VII, 1856, p. 227-296 (édition par Viollet-le-Duc)

Turnèbe, Odet de, Les Contens (1584), Paris, Société des Textes Français Modernes, diff. Didier, 1964 (édition de Norman B. Spector) ; 3ème tirage avec des compléments bibliographiques de Robert Aulotte, diff. Nizet, 1983, 199 p.

La Comédie de chansons (1640), dans : Théâtre français au XVIe et au XVIIe siècle, ou choix des comédies les plus curieuses antérieures à Molière, avec une introduction, des notes et une notice sur chaque auteur, Paris, Laplace et Sanchez, 1871 ; Genève, Slatkine Reprints, 1970, p. 458-493 (édition d’Edouard Fournier)

Les Ramonneurs. Comédie anonyme en prose (1624), Paris, Librairie Marcel Didier, « Société des Textes Français Modernes », 1957, 245-CV p. (édition d’Austin Gill)

——————

Bibliographie secondaire

Calvino, I., 1972 (1974 pour la traduction française de Jean Thibaudeau), Les Villes invisibles, Paris, Éditions du Seuil, 192 p.

Laudun d’Aigaliers, P., 1597, L’Art poëtique françois, Paris, Société des Textes Français Modernes, 2000, 243 p. (édition critique placée sous la direction de Jean-Charles Monferran)

Lazard, M., 1980, « Paris dans la comédie humaniste », dans : Études seiziémistes offertes à Verdun-Louis Saulnier, Genève, Droz, p. 315-325.

Lordon, F., 2010, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique éditions, 213 p.

Rousseau, J.-J., 1758, Lettre à M. d’Alembert sur son article Genève, Paris, GF Flammarion, 1967, 251 p. (chronologie et introduction par Michel Launay)

Vaillancourt, D., 2009, Les Urbanités parisiennes au XVIIe siècle. Le Livre du trottoir, Les Presses de l’Université Laval, « Les collections de la République des Lettres. Série études », 315 p.

———————–

——————-

- Charles Estienne, La Comédie du Sacrifice, « Epître du traducteur à Monseigneur le Dauphin de France : déclarative de la manière que tenaient les anciens, tant à la composition du jeu qu’à l’appareil de leurs comédies ». [↩]

- Laudun d’Aigaliers, L’Art poëtique françois, livre cinquième, chapitre I, Paris, Société des Textes Français Modernes, 2000, p. 189. [↩]

- De Tertullien (De Spectaculis) à Jean-Jacques Rousseau (Lettre à d’Alembert), le théâtre, singulièrement comique, a volontiers été assimilé à la prostitution. [↩]

- « La ville est toujours un moyen de concentrer une population, de l’organiser, de lui permettre de produire, d’échanger, d’assurer sa vie matérielle » (Marcel Hénaff, La Ville qui vient, Paris, Éditions de l’Herne, « Carnets », 2008, p. 19). [↩]

- Il est fait référence au Huleu dans Le Laquais de Pierre de Larivey (II, 2) et dans Les Ramonneurs (IV, 10), au Champ Gaillard dans Le Laquais (II, 2). « Dès 1553 l’avocat du roi les signalait au Parlement comme des repaires de voleurs et de prostituées », précise Madeleine Lazard (« Paris dans la comédie humaniste », Études seiziémistes offertes à V.-L. Saulnier, Genève, Droz, 1980, p. 316). Le Huleu se trouve sur la rive droite, à proximité de la rue Saint-Denis, le Champ Gaillard sur la rive gauche, près de l’actuelle rue Descartes. [↩]

- Daniel Vaillancourt avance que « le Cours-la-Reine constitue un espace disposé pour le beau monde », que « le beau monde le devient en s’y montrant » (Les Urbanités parisiennes au XVIIe siècle. Le livre du trottoir, Les Presses de l’Université Laval, « Les collections de la République des Lettres. Série études », 2009, p. 246). [↩]

- Ce sont essentiellement les écrivains et les artistes qui semblent devoir prendre en compte cette dimension, non les géographes ou les historiens. [↩]

- Italo Calvino, Les Villes invisibles, Paris, Éditions du Seuil, 1974 pour la traduction française, p. 64-65. [↩]

- Voir Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique éditions, 2010. [↩]