#5 / Purger sa peine en ville. Problématiques urbaines autour du Placement sous Surveillance Electronique

Franck Ollivon

Depuis 1997, la loi française autorise le placement sous surveillance électronique (PSE) pour toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement (un an pour les récidivistes), toute personne incarcérée pour une peine inférieure ou égale à cinq ans et à qui il reste encore quelques mois à effectuer, ou pour tout prévenu mis en examen et placé en assignation à résidence. Ce PSE fonctionne à l’aide d’un boîtier installé au domicile du placé et qui mesure par fréquence radio et dans un rayon d’une trentaine de mètres la présence d’un émetteur fixé généralement à la cheville du placé. Ce dernier se voit attribuer par le juge d’application des peines (JAP) des horaires pendant lesquels il lui est interdit de sortir de chez lui. A partir de 2005, un nouveau dispositif, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), ajoute à la version précédente une puce GPS qui permet aux services de l’administration pénitentiaire de connaître a posteriori les déplacements de la personne surveillée et de contrôler ainsi qu’elle ne s’est pas rendue dans les « zones d’exclusion » qui lui ont été interdites par le JAP. Cette dernière version est en fait limitée à des peines assez lourdes et n’est que très peu utilisée en France : 132 PSEM ont été prononcés en cinq ans entre 2007 et 2011 (Assemblée Nationale, 2012) alors qu’au 1er septembre 2011 on comptait 6 789 PSE en cours d’exécution (Ministère de la justice, 2011).

Tout comme les autres types d’aménagement de peine (semi-liberté et placement extérieur) et certaines peines dites « en milieu ouvert » (sursis avec mise à l’épreuve ou travail d’intérêt général par exemple), le PSE participe de l’avènement d’une « nouvelle pénologie » (Simon, Feeley, 1992) dont l’ambition est davantage la gestion managériale du risque de récidive pour une population condamnée que la correction de chaque individu (Chantraine, Cauchie, 2005 ; Cliquennois, 2007). Ce faisant, il implique une forme de « désinstitutionalisation » d’une partie de l’activité pénale (Froment, 2011) au sens où l’exercice de la peine n’impose plus la réclusion du condamné derrière les hauts murs d’une « institution totale » (Goffman, 1968). Avec le PSE, la peine n’est plus tant « disciplinaire » que « sécuritaire », c’est-à-dire qu’il s’agit « non plus [de] fixer et marquer le territoire, mais [de] laisser faire les circulations, (…) trier les bonnes et les mauvaises, faire que ça bouge toujours, que ça se déplace sans cesse, que ça aille perpétuellement d’un point à un autre, mais d’une manière telle que les dangers inhérents à cette circulation en soit annulés » (Foucault, 2004 : 67). Le PSE est donc un dispositif de « cantonnement » (Lussault, 2009) au sens où le placé a le droit d’être mobile mais dans les stricts cadres prescrits par l’institution judiciaire. Toutefois, ce droit à une mobilité contrôlée s’inscrit dans un milieu partiellement ouvert qui, contrairement à l’espace de la prison, n’a été ni pensé ni façonné dans le but de remplir une fonction pénale.

Si, depuis les années 1970, la population incarcérée1) ne représente plus la majorité de la population suivie par l’administration pénitentiaire, le milieu ouvert comme type de peine et comme espace de la peine reste moins exploré par la communauté scientifique que le milieu fermé (de Larminat, 2014). Dès lors, à l’heure où 95% de la population française vit sous l’influence de la ville (Insee, 2011), comment le contexte urbain module-t-il une peine purgée en milieu ouvert comme le PSE ? À partir d’une revue de la littérature existante et des premiers éléments d’une enquête que je mène actuellement en Rhône-Alpes, je me propose d’élaborer des pistes de réflexion autour des enjeux urbains de la surveillance électronique.

————-

Le lieu d’assignation ou l’hétérogénéité des PSE urbains

Dans le cadre d’un aménagement de peine comme le PSE, la résidence d’assignation joue un rôle essentiel aussi bien dans le vécu du placement que dans l’accès même à cette forme d’aménagement de peine. La définition juridique de l’espace d’assignation du placé est extrêmement ouverte puisqu’il s’agit « de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge d’application des peines » (Art. 132-26-2 du Code Pénal). De fait, un centre d’hébergement ou le domicile d’un proche ayant accepté d’accueillir le placé font office de lieu d’assignation pour de nombreux placés. Dans l’espace urbain, cette diversité des lieux d’assignation potentiels introduit une grande diversité de situations qui influence le cadre matériel dans lequel la peine se déroule.

En premier lieu, le type de logement dans lequel le placé est cantonné fait varier les conditions dans lesquelles la peine est réalisée. Pour le milieu fermé, Olivier Milhaud a bien montré comment la diversité des établissements pénitentiaires produisait des disparités entre les condamnés (2009) ; on retrouve ce type de disparités dans le milieu ouvert pour les placés sous surveillance électronique. Bien évidemment, la surface du domicile est extrêmement variable mais, plus encore, les aménités de ce logement vont faire varier l’espace d’assignation d’un placé à l’autre. Rapportée par plusieurs de mes interlocuteurs (juges, conseillers de probation, surveillants PSE), la question du jardin individuel est sur ce point particulièrement révélatrice. Lorsque le placement intervient dans un pavillon avec jardin privatif, les agents de l’administration pénitentiaire incluent généralement ce dernier au périmètre d’assignation. Par contre, lorsque le lieu d’assignation ne comporte pas de jardin privatif, le placé est bien souvent cantonné aux quatre murs de son domicile. Dans le premier cas, assez courant dans les lotissements pavillonnaires périurbains, le lieu d’assignation donne la possibilité au placé de sortir du bâtiment principal pour des activités familiales, des loisirs personnels ou simplement pour « prendre l’air ». Dans le second, fréquent dans les quartiers de grands ensembles ou dans les centres-villes, l’espace d’assignation se limite au logement du placé voire au hall d’entrée de son immeuble et réduit ce faisant le type d’activités possibles pendant le temps où le placé est assigné (en général une quinzaine d’heures par jour). Le dispositif de surveillance s’adapte donc au type d’espace urbain dans lequel la peine sera réalisée et produit des conditions d’assignation à domicile inégales en fonction du lieu d’assignation.

D’autre part, les matériaux utilisés pour la construction du logement jouent eux-aussi un rôle dans le déroulement du PSE. En effet, certaines constructions en béton armé produisent des interférences et entraînent ainsi des alarmes imprévues qui doivent être justifiées auprès de l’administration pénitentiaire (Allaria, 2014). Un Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) me rapportait par exemple le cas de ce placé qui, lorsqu’il allait chercher son courrier au rez-de-chaussée de l’immeuble pourtant inclus dans le périmètre d’assignation, déclenchait invariablement une alarme. Dans ce cas précis, le CPIP incriminait le bâtiment en m’expliquant que les matériaux produisaient des interférences entre l’émetteur du bracelet et le boîtier installé au domicile du placé, un étage au-dessus. Outre que ces alarmes intempestives sont pénibles à supporter parce qu’elles rappellent au placé sa condition de personne écrouée, elles produisent le stress de la justification auprès d’une autorité judiciaire qui, rappelons-le, a le droit de suspendre l’aménagement de peine à tout moment. Au sein d’un même espace urbain, tous les lieux d’assignation ne sont donc pas nécessairement adaptés à la mission de confinement qui leur échoit lors d’un PSE.

Tous ces critères spatiaux – situation du logement dans l’espace urbain, disposition des pièces, contraintes techniques que le logement pose – conditionnent en partie la possibilité de bénéficier d’un PSE comme aménagement de peine. En effet, avant tout placement, intervient une enquête sociale menée par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) qui fournit aux JAP des informations sur les conditions matérielles dans lesquelles le placement pourrait être conduit. Cette enquête, et notamment ce qui y figure concernant le logement, motive en partie la décision du JAP d’opter pour un PSE. Les JAP tiennent bien sûr compte des autres occupants du logement, mais aussi souvent de la configuration des lieux : certains exigent par exemple que le placé dispose de sa propre chambre au sein du lieu d’assignation, estimant qu’un PSE est difficilement supportable pour un condamné qui ne disposerait pas d’un espace complètement personnel. En d’autres termes, l’espace dans lequel le condamné est placé sous surveillance électronique change non seulement les conditions de vie de la peine mais la possibilité même de la voir aménagée. Le lieu d’assignation n’est donc pas neutre dans des aménagements de peine tels que le PSE ; il joue un rôle à part entière en introduisant des disparités face à la peine entre les condamnés. Ces disparités ne tiennent pas uniquement au type de logement en question, mais aussi à la situation de celui-ci au sein de l’espace urbain.

————

Le PSE, un devoir de mobilité inter et intra-urbaine ?

Le PSE est un dispositif pénal dont le but n’est pas seulement de rendre possible et d’encadrer la mobilité du condamné mais encore de l’encourager voire de l’exiger. Marie-Sophie Devresse parle « d’injonction à la mobilité » dans le cadre du dispositif belge de placement sous surveillance électronique (2011). Il en va de même dans le cadre français où le placé est juridiquement tenu de remplir un certain nombre d’obligations pour lesquelles sa peine a été aménagée : exercice d’une activité professionnelle, suivi de cours ou de formation, emploi ou stage quelconque, participation à la vie de famille, ou traitement médical. A cela s’ajoute « l’obligation [pour le condamné] de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge d’application des peines » (article 132-26-2 du Code Pénal). En d’autres termes, le PSE fait du condamné un individu tenu d’être mobile pour remplir les obligations qui lui permettent d’éviter l’incarcération.

Cette mobilité est pensée par l’institution judiciaire comme nécessaire à la « réinsertion » du condamné, c’est-à-dire à sa participation active à la vie sociale sans récidiver. Évoquant l’un de ses dossiers, un JAP m’expliquait ainsi :

« Avant de vous recevoir, j’essayais de voir la question (…) d’une personne qui a de tels problèmes, non pas seulement psychologiques mais psychiatriques, que cette personne ne sort pas de chez elle. (…) C’est-à-dire que cette personne, elle peut physiquement marcher mais, (…) compte tenu de son isolement, on a profité du PSE pour la mettre en relation avec une association où elle verrait du monde. »

On voit ici comment le PSE, parce qu’il permet à l’institution d’exiger que le placé soit mobile, peut être pensé par les personnels du Ministère de la justice (JAP et CPIP) comme un moyen d’éviter une forme de relégation sociale.

Néanmoins, cette injonction à la mobilité ne va pas sans poser problème, tout particulièrement dans un contexte urbain. Tout d’abord, elle suppose une capacité à être mobile qui n’est pas toujours évidente pour les personnes placées sous surveillance électronique. En effet, le PSE est souvent prononcé dans le cadre d’infractions au code de la route ou de conduite en état alcoolique (Kensey, Narcy, 2008 ; Benaouda, Kensey, Lévy, 2010) et l’aménagement de peine s’accompagne donc souvent d’une suspension ou d’une annulation de permis. Pour ces personnes, les déplacements intra-urbains ou inter-urbains exigés par le PSE sont particulièrement difficiles. Certes, les placés peuvent utiliser les transports en commun mais, dans les petites aires urbaines voire dans certaines aires moyennes, le réseau de transports en commun n’est pas suffisamment développé pour leur permettre ces mobilités sans exiger d’eux de fastidieux trajets. Par exemple, l’implantation des services de l’administration judiciaire dans les plus grandes aires urbaines oblige certains placés à de complexes voire coûteuses mobilités. C’est notamment ce qu’évoquait ce JAP :

« Sur la Loire, il n’y a qu’un seul établissement où il est possible d’être placé sous PSE. C’est-à-dire que celui qui habite Noirétable ou le Roannais doit descendre à Saint-Etienne, à la maison d’arrêt de La Talaudière, pour être placé sous PSE. Un collègue avait envoyé au Centre de détention de Roanne pour la pose, on lui a répondu que ce n’était pas possible. Roanne, le Centre de détention de Roanne, ne fait pas du placement sous surveillance électronique. »

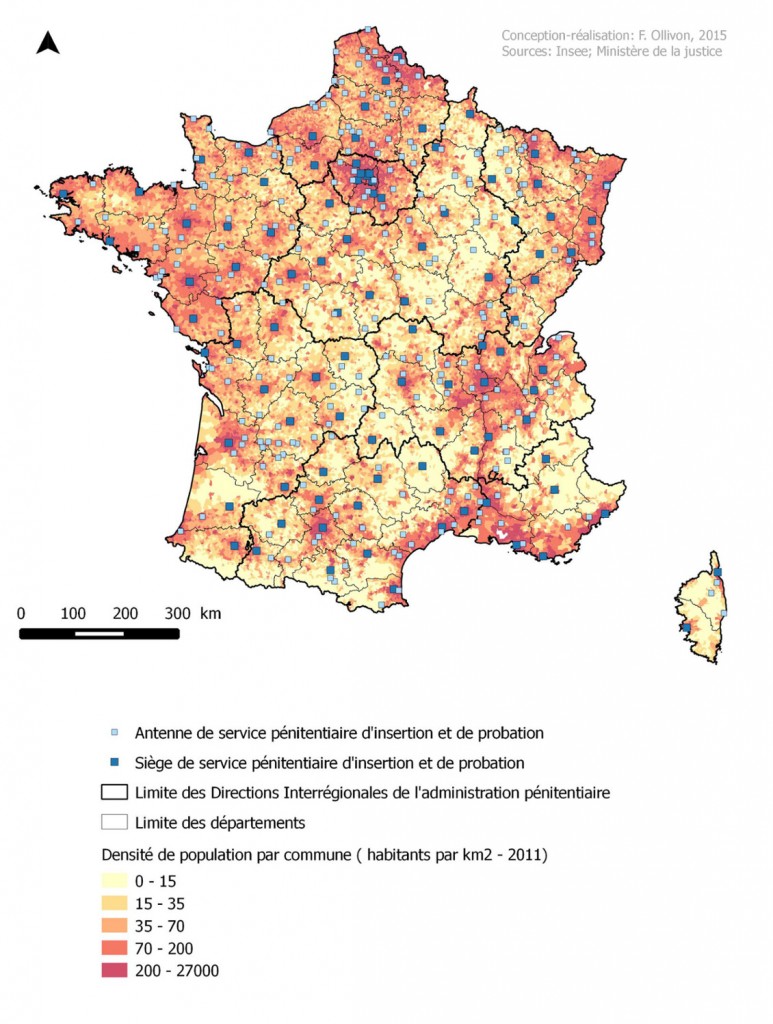

Ainsi, dans tout le département de la Loire, l’installation du dispositif ne peut se faire qu’à la maison d’arrêt de La Talaudière, elle-même située dans la banlieue stéphanoise (cf. Figure 1). Pour mettre en place un PSE, il faut donc que le placé résidant à Noirétable ou à Roanne fasse au moins deux heures de trajet en voiture – ce que tous n’ont pas forcément ni les moyens ni le droit de faire. La centralisation dans les grandes aires urbaines des services judiciaires que montre la Figure 2 à propos des SPIP, une centralisation historique et logique à bien des égards puisqu’elle suit les grands foyers de peuplement, ne va pas sans poser des problèmes d’accessibilité et remet parfois en cause la possibilité même de disposer de l’aménagement de peine pour ces personnes. Cela suppose bien souvent une organisation en amont avec les proches ou le milieu associatif et donc une dépendance qui peut être difficile à accepter pour certains placés.

——-

Figure 1. Carte de situation de la maison d’arrêt de la Talaudière où a lieu toute pose de bracelet électronique dans le département de la Loire (Ollivon, 2015)

————

Figure 2. Les grandes aires urbaines polarisent les services de l’administration judiciaire en France, l’exemple des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (Ollivon, 2015)

————–

Enfin, cette mobilité urbaine qui est exigée de la part des placés engendre pour eux une forme de stress. En effet, les horaires d’assignation à domicile sont fixés à l’avance à partir d’un parcours-type établi par le SPIP. Cependant, l’espace urbain n’est pas isotrope : la congestion du trafic routier par exemple ou les retards sur les lignes de transport en commun – événements courants dans les grandes aires urbaines – sont particulièrement craints par les placés parce qu’ils engendrent des retards et donc des alarmes qui devront être justifiées, sous peine d’une révocation de la mesure (Devresse, 2011 ; Allaria, 2014). Ce type d’événements demande d’ailleurs aux personnels judiciaires – surveillants, JAP, CPIP – de savoir arbitrer entre le retard involontaire et le retard signalant une infraction plus grave, un arbitrage parfois difficile à rendre. Le caractère imprévisible de bien des mobilités urbaines s’adapte assez mal à la régularité du rythme de vie qu’impose le dispositif pénal.

————-

Le placé, un urbain à part

Si l’on accepte l’idée selon laquelle la mobilité serait « constitutive de l’être-urbain contemporain » (Lussault, 2007), le dispositif de PSE fait du placé un urbain à part. Contraint dans ses mobilités par un emploi du temps rigoureux, le placé n’est libre de prendre part aux sociabilités urbaines qu’à certaines heures de la journée. A Lyon par exemple, il serait de coutume que les JAP accordent une plage horaire de sortie allant de 7 heures à 15 heures mais, pour ceux qui travaillent la nuit, ces horaires peuvent être exclusivement nocturnes. La liberté de sortie le week-end n’est pas garantie et se limite souvent à quelques heures sur les deux jours. Quant aux loisirs du placé, notamment les activités sportives, ils ne sont pas nécessairement pris en compte par le JAP. En fait, la mobilité est essentiellement envisagée pour répondre à des obligations professionnelles et les contraintes horaires ne laissent que peu la place à une vie sociale pourtant a priori essentielle à la réinsertion. Comme me le confiait un JAP :

« [Avec le PSE], vous avez l’impression d’être libre parce que vous avez votre vie normale mais avec des horaires de sortie et de retour. Par exemple vous sortez de votre boulot pour ceux qui en ont encore, vous avez envie de passer par le bistrot du coin ou le marchand de journaux du coin, sauf que vous aurez moins de temps. Vous voulez aller vous promener, vous ne pouvez pas. Il va falloir que vous rentriez. C’est la priorité, il faut que vous rentriez chez vous. »

On voit par là que, pour les placés, toute sociabilité est conditionnée aux horaires de sortie qui sont eux-mêmes calqués sur l’emploi ou la formation du placé. L’insertion du placé dans l’espace urbain est donc intermittente ce qui, dans certains cas, peut aller à l’encontre de cette « réinsertion » sociale encouragée par le dispositif et souhaitée par l’institution judiciaire.

A cette intermittence résultant des conditions matérielles du PSE s’ajoutent les effets psychologiques d’une telle mesure. Il est courant de trouver chez les placés une forme d’agoraphobie qui les amène à se tenir en marge des lieux les plus fréquentés. En effet, le bracelet qui marque le corps du placé et lui rappelle son statut de condamné où qu’il se déplace, génère une première gêne : la peur du regard de l’autre. D’après plusieurs études concordantes sur ce point (Razac, 2010 ; Devresse, 2011 ; Allaria, 2014), les placés auraient alors tendance à éviter quand ils le peuvent les lieux publics, ces zones de contact mixte où le stigmate qu’est le bracelet pourrait les trahir auprès du reste de la population (Goffman, 1975). Lorsqu’ils sont contraints de s’y rendre, beaucoup racontent leur obsession de dissimuler leur bracelet afin de ne pas être identifiés comme des personnes condamnées (Razac, 2010 ; Devresse, 2011 ; Allaria, 2014). D’autre part, notamment dans les premiers temps de leur peine, les placés ont l’impression que l’administration pénitentiaire peut suivre le moindre de leurs déplacements et connaître ainsi l’ensemble des lieux qu’ils ont fréquentés, même lorsqu’il n’y a pas de traçage GPS. Ils intègrent ainsi la possibilité d’une surveillance permanente et censurent d’eux-mêmes certains de leurs déplacements. Si le placé est un urbain à part c’est donc aussi parce qu’il se pense comme tel et que le dispositif matériel de surveillance le lui rappelle où qu’il soit.

Enfin, la surveillance électronique est censée permettre de lutter contre l’aspect « criminogène » de l’incarcération et limiter ainsi la récidive. Toutefois, la plupart des études ont montré que l’impact sur la récidive à long terme est faible et, en tout cas, peu différent de celui de la prison2 (voir notamment : Renzema, Mayo-Wilson, 2005 ; Hucklesby, 2009 ; Nellis et al., 2013). Cela peut en partie s’expliquer par le fait que le PSE réinscrit le placé dans un milieu potentiellement « criminogène » – souvent son quartier d’origine – qui a pu en partie amener à la condamnation qu’il effectue en PSE. De fait, le dispositif de placement sous surveillance électronique n’empêche pas à lui seul des conduites délictueuses : le trafic ou la consommation de drogue peuvent par exemple être organisés depuis chez soi sans enfreindre les horaires imposés par le JAP (Nellis et al., 2013). Le PSE repose sur la volonté du placé de se conformer à la loi mais cette volonté à elle seule ne suffit pas lorsque, une fois réintégrés à leur milieu d’origine, se rappellent aux placés d’anciennes relations encourageant la récidive. C’est un phénomène dont ont bien conscience les JAP qui demandent un suivi plus poussé des placés à des CPIP eux-mêmes trop souvent dépassés par le nombre de dossiers qu’ils ont à suivre. Ce suivi est pourtant essentiel pour éviter la récidive, mais l’inflation de la population placée sous surveillance électronique3 depuis 2009 rend extrêmement complexe sa réalisation. Dès lors, contrairement à ce que laisse entendre le dispositif pénal actuel, tous les espaces urbains ne sont pas propices en eux-mêmes à la réinsertion de personnes condamnées et cette diversité gagnerait peut-être à être prise en compte de façon plus précise tout au long du déroulement de la peine.

————-

——–

A travers cet argumentaire, mon objectif n’est pas de défendre la prison contre le PSE. Bien au contraire, dans de nombreux cas, le PSE s’avère bénéfique parce qu’il permet de conserver un emploi, d’entamer une formation, ou de préserver une vie de famille malgré la condamnation. Suite aux réformes pénales successives mises en place au cours des années 2000 en France, le PSE est devenu la réponse principale apportée par le politique aux problèmes que rencontrait l’institution judiciaire, à savoir la surpopulation carcérale et la récidive des sortants de prison. Néanmoins, cette orientation des politiques pénales a été défendue sans que soit posée la question de savoir si l’espace public, et particulièrement l’espace urbain, pouvait remplir une fonction pénale. J’ai voulu initier ici des pistes de réflexion autour de cette dimension spatiale du PSE en montrant comment l’espace urbain pouvait moduler la peine, la faire varier d’un placé à l’autre, la rendre plus ou moins supportable et, in fine, changer radicalement les opportunités de réinsertion permises par un tel dispositif. Les aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération, dont le PSE n’est qu’un exemple, se développent donc dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population pénale mais, en cela, introduisent d’importantes limites au principe d’égalité devant la peine parce qu’elles rejouent l’hétérogénéité des espaces de cantonnement et les processus d’exclusion sociale.

FRANCK OLLIVON

————

Franck Ollivon est agrégé de géographie et doctorant à l’Université Lumière Lyon 2. Membre du laboratoire EVS (Environnement, Ville, Société), il prépare une thèse de doctorat financée par la région Rhône-Alpes sur les enjeux spatiaux du Placement sous Surveillance Electronique. Il s’intéresse à la géographie sociale et politique et plus particulièrement aux espaces de l’enfermement ainsi qu’aux phénomènes de mobilité et d’ancrage territoriaux.

franck.ollivon AT univ-lyon2 DOT fr

————-

Illustration de couverture : Le Palais de justice de Lyon où siège la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Lyon (Ollivon, 2015)

L’article de Franck Ollivon au format PDF

————–

Bibliographie

Allaria C., 2014, « Le placement sous surveillance électronique : espace et visibilité du châtiment virtuel », Champ pénal/Penal field [en ligne], champpenal.revue.org.

Assemblée Nationale, 2012, Rapport d’information sur le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, N°4421.

Benaouda A., Kensey A., Lévy R., 2010, « La récidive des premiers placés sous surveillance électronique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n°33, 1-6.

Cauchie J.-F., Chantraine G., 2005, « De l’usage du risque dans le gouvernement du crime, nouveau prudentialisme et nouvelle pénologie », Champ pénal/Penal field, [en ligne], champpenal.revue.org.

Gaëtan Cliquennois, 2006, « Vers une gestion des risques légitimante dans les prisons françaises ? », Déviance et Société, Vol. 30, n° 3, 355-371.

Devresse M.-S., 2011, « Surveillance électronique et justice pénale : quelques éléments de pérennité et de changement », Droit et cultures, Vol. 61, n°1, 195-214.

Feeley M., Simon J., 1992, « The new penology : notes on the emerging strategy of corrections and its implications », Criminology, Vol. 30, n°4, 449-474.

Foucault M., 2004, Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France (1977-1978), Paris, Gallimard, 435 p.

Froment J.-C., 2011, « Sécurité, justice et technologies. De quelques enseignements du développement des technologies de contrôle à partir des exemples du placement sous surveillance électronique et de la vidéosurveillance », Droit et cultures, Vol. 61, n°1, 215-231.

Goffman E., 1975, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, Paris, Éditions de Minuit, 175 p.

Goffman E., 1968, Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris, Éditions de Minuit, 447 p.

Hucklesby A., 2009, « Understanding offenders’ compliance : a case study of electronically monitored curfew orders », Journal of law and society, Vol. 36, n°2, 258-271.

Insee, 2011, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 », Insee Première, n°1374.

Kensey A., Narcy M., 2008, « Les caractéristiques socio-démographiques des personnes sous PSE (2000-2006) », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n°21, 1-6.

(de) Larminat X., 2014, Hors des murs, l’exécution des peines en milieu ouvert, Paris, PUF, 216 p.

Lussault M., 2009, De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, Grasset, 220 p.

Lussault M., 2007, L’Homme spatial : la construction sociale de l’espace humain, Paris, Editions du Seuil, 363 p.

Milhaud O., 2009, Séparer et punir. Les prisons françaises: mise à distance et punition par l’espace, Thèse de doctorat, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 368 p.

Ministère de la Justice, 2011, Statistiques mensuelles des personnes écrouées en aménagement de peine au 1er septembre.

Nellis M., Beyens K., Kaminski D. (dir.), 2013, Electronically Monitored Punishment : international and critical perspectives, 2013, London, Routledge, 279 p.

Razac O., 2010, Le Placement sous surveillance électronique mobile : un nouveau modèle pénal ?, Agen, Ecole nationale d’administration pénitentiaire, Centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire, 225 p.

Renzema M., Mayo-Wilson E., 2005, « Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders ? », Journal of Experimental Criminology, n°1, 215-237.

————–

- Au 1er janvier 2014, la population détenue incarcérée ne représentait que 26% de la population totale gérée en France par les services de l’administration pénitentiaire (de Larminat, 2014 [↩]

- Notons que, dans le cadre du PSE, la récidive est un fait très largement minoritaire. En France, d’après une étude menée sur les 580 premiers placés entre 2000 et 2003 (Beanouda, Kensey, Lévy, 2010), dans les cinq ans suivant la levée d’écrou, seulement 42 % des placés font l’objet d’une nouvelle condamnation et 23 % des placés ont commis des faits sanctionnés par une condamnation à une peine privative de liberté. [↩]

- La population placée sous surveillance électronique au premier de chaque mois a ainsi en moyenne augmenté de 141 % entre 2009 et 2014. [↩]