Mondes urbains britanniques / Londres, entre régénération urbaine et verticalisation

Entretien avec Manuel Appert, par Frédérique Célérier

–

–

Manuel Appert est docteur en géographie et aménagement, maître de conférences à l’Université de Lyon 2 depuis 2006 et directeur de l’Institut de Recherches Géographiques, composante Lyon 2 du laboratoire Environnement, Ville, Société (EVS – UMR 5600).

Quels sont les enjeux de la gouvernance de la régénération urbaine aujourd’hui à Londres ? Plus généralement, comment les modalités de production de la ville ont-elles évolué ?

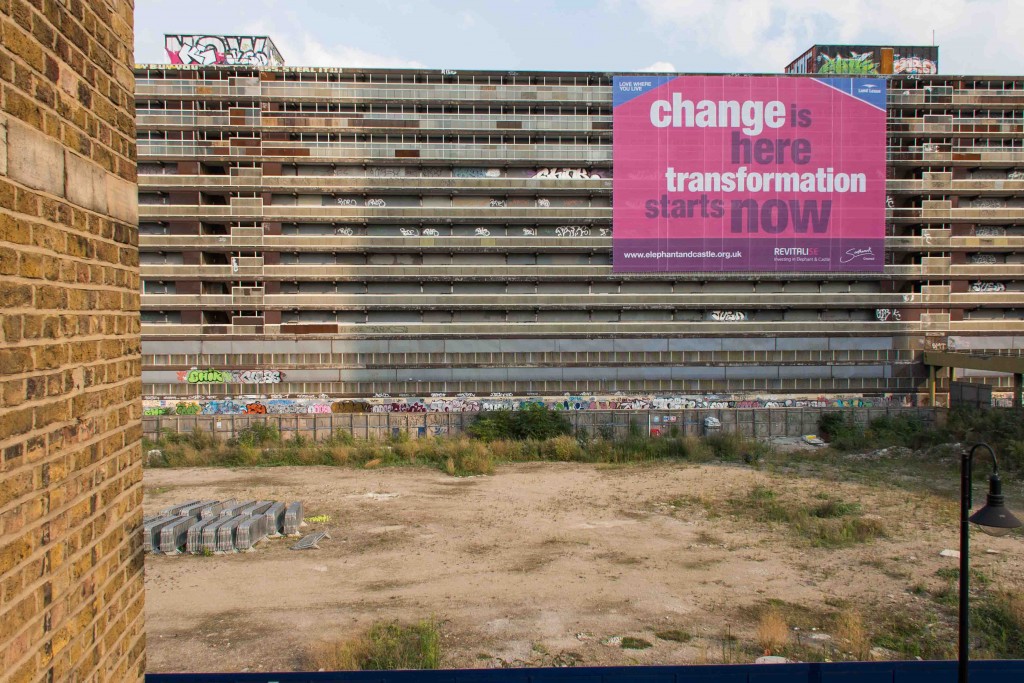

La régénération urbaine au Royaume-Uni, qu’elle soit considérée comme de la requalification des espaces collectifs et/ou de la rénovation urbaine (habitat) vise à corriger des trajectoires de quartier jugées « déviantes » par les pouvoirs publics. S’il y a eu des expériences variées, exceptionnelles, aujourd’hui il y a convergence dans la nature de ces opérations et les outils mobilisés. Cette convergence est liée au contexte, d’abord macroéconomique, d’un modèle néo-libéral qui vise à faire financer et/ou exploiter par le secteur privé un certain nombre d’activités, de services, de logements, qui pouvaient jusque-là être pris en charge par la sphère publique. Dans le contexte de réduction des dépenses publiques, particulièrement dans les infrastructures et le logement « social », les cartes de la gouvernance métropolitaine sont rebattues. Les acteurs publics traditionnels, État et municipalités, ne sont plus les seuls à intervenir ; ils doivent désormais négocier en permanence avec une multiplicité d’autres acteurs. Cela introduit de nouveaux rapports de force, qui se rééquilibrent en s’éloignant de la planification et des logiques descendantes et publiques. S’y affirment des intérêts transcalaires des acteurs de l’immobilier, qu’il s’agisse d’intérêts internationaux ou d’intérêts liés à des opportunités très locales. Cette transformation des rapports de force va participer de la création de solutions de régénérations urbaines finalement assez similaires d’un espace à un autre. On peut élargir la question à l’ensemble de la fabrique urbaine, et pas seulement au renouvellement urbain. Dans le cas britannique, la capacité en interne des municipalités à construire une expertise, et plus précisément une contre-expertise, devient assez déterminante. Le rapport de force, le résultat final, dépend de la capacité des acteurs publics à avoir une critique ou une alternative aux propositions du privé. Dans le débat, dans les négociations, tout le monde n’est pas égal, et il y a beaucoup de progrès à faire dans la participation et l’accès à l’information, et ce malgré la ratification de la convention d’Aarhus qui vise à améliorer la diffusion et la divulgation de l’information auprès des publics considérés initialement « non experts »1. Par exemple, une association issue de la société civile a proposé récemment une expertise assez développée et pertinente sur la rénovation urbaine d’un quartier sensible, moderniste, situé à Elephant and Castle, à 3 kilomètres au sud de la City. Le promoteur australien Lend Lease portant la rénovation de ce quartier peu intégré au centre-ville a prévu purement et simplement la démolition intégrale d’un grand ensemble, le non-remplacement d’une grande majorité des logements sociaux, et une transformation morphologique conduisant à une gentrification organisée par la promotion immobilière. Ce qui devait être un quartier flambeau de la régénération, un modèle d’éco-rénovation, s’est avéré être un contre-modèle classique, comme l’on pourrait en avoir un peu partout. L’association a déposé plusieurs recours, qui ont été déboutés ; elle a aussi demandé à la municipalité à ce que le promoteur, qui a renégocié à trois reprises le nombre de logements abordables, dévoile l’analyse de viabilité économique du projet. Le cas va être tranché très prochainement par le tribunal de Londres. Si cette association obtient gain de cause et que le cas fait jurisprudence, cela sera un premier pas vers un droit d’accès à l’information. Le chercheur anglais Ben Campkin a publié récemment une narration critique de ces transformations2. On a tendance à opposer municipalités à promotion immobilière, or dans le cas britannique, du fait d’un tissu associatif fermement constitué, disposant d’une expertise bien articulée et structurée, c’est un contre-pouvoir, qui pourrait se mettre en place de façon plus systématique.

—————–

————–

Y a-t-il eu des initiatives similaires à Stratford, quartier rénové à l’occasion des Jeux olympiques de 2012, que vous aviez étudié2 ?

Très peu, notamment parce que le périmètre de la zone consultée était relativement étroit. Souvent d’ailleurs le périmètre considéré comme consultable est déterminant. Localement la contestation a été relativement modeste, de la part d’associations globalement opposées aux Jeux olympiques, et par ailleurs la médiatisation de l’opposition a été faible et s’est faite plus vive uniquement au moment des expropriations. Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu de voix qui se sont élevées, mais elles ont été relativement modestes compte tenu de l’ampleur du projet. Bien sûr, cela vient aussi du projet qui est présenté, et de la capacité des populations dans le périmètre de consultation à se mobiliser. La consultation ne vise pas forcément à rencontrer tout le monde, à demander l’avis de toute la population concernée. Un certain nombre d’informations sont divulguées par courrier, des réunions publiques ont lieu, à partir de documents qui sont écrits dans un jargon très spécifique à l’urbanisme négocié. Ainsi beaucoup n’ont pas le temps d’y participer, ne parlent pas nécessairement bien anglais, ou disposent parfois d’un faible capital social ou culturel… Cela explique le fait que la mobilisation ait été très modeste. Toutes choses égales par ailleurs concernant le périmètre, la densité de population n’y était pas très élevée. La vocation principale du quartier était industrielle, et les logements étaient avant tout des grands ensembles, de taille quand même assez modeste, ou des cités pavillonnaires. Néanmoins, il y a eu tout de même une contre-expertise, à laquelle les pouvoirs publics ne s’attendaient pas, de la part d’un certain nombre de chercheurs anglais et d’étudiants de Queen Mary University ou de la London School of Economics3.

————–

En quoi de grands événements comme les Jeux olympiques peuvent-ils être des moteurs de transformation urbaine ? Quels sont les marqueurs de ces mutations ? Les expériences sont-elles comparables ?

Oui, même si l’on se heurte fatalement aux travers de la comparaison, à la transférabilité des expériences. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions de transformations spatiales liées aux Jeux olympiques se placent a minima dans la perspective des mutations urbaines de Barcelone après 1992. Les urbanistes restent focalisés sur la dimension morphologique (traitement des espaces publics et configurations des îlots) du modèle de Barcelone, qui est incontournable et qui est aussi un modèle d’urbanité. Certes, les modes d’habiter de Barcelone sont bien différents de ceux de Londres. On n’y trouve pas non plus la même diversité sociale et culturelle. Mais on peut néanmoins parler de Barcelone comme d’un modèle dans les politiques publiques et les politiques d’aménagement. On peut élargir la thématique à l’événement comme catalyseur de transformation urbaine. Les échelles financières, de discussion, d’acteurs, sont très variées, les modalités évidemment peuvent aussi varier, mais finalement la logique est toujours la même. Elle consiste à utiliser un événement extrêmement temporaire dans le temps mais très médiatique, qui nécessite des investissements en termes d’infrastructures ou d’aménités, et susceptible de générer ensuite directement des emplois et profits, et indirectement, à travers des transformations paysagères, de rendre attractif le territoire pour les investisseurs et les classes moyennes. Dans des problématiques similaires, si le Musée Guggenheim de Bilbao a été surtout étudié en termes de retombées économiques, on peut aussi aborder son rôle dans la transformation urbaine, dans le renouvellement urbain du quartier d’Abandoibarra, avec la construction de logements, de bureaux, de gratte-ciels.

La question du temps est très importante. Dans ces transformations spatiales, l’événement est un moment clé, médiatique, dans une histoire plus linéaire. En termes d’aménagement il réunit les différents acteurs autour d’une même table, catalyse leurs actions, permet de synchroniser les investissements. Ce moment où l’événement devient une vitrine est un marqueur clé pour attirer le regard à un moment donné, pour essayer de changer peut-être d’une façon plus structurelle la vision que les acteurs économiques peuvent avoir d’un lieu. Ces effets de synchronisation sont difficiles à obtenir : par exemple, dans les villes françaises et européennes, il est souvent dit que les transports courent après le développement urbain et qu’ils arrivent seulement après les premières mutations urbaines. La ponctualité de l’événement est donc vraiment un moment clé dans cette idée de synchronisation, et d’accumulation du capital et des énergies à un instant t. L’architecture iconique ou extraordinaire (grande hauteur par exemple) en est le levier visuel, à activer dans notre société du spectacle. C’est un outil déterminant, qui ne fonctionne certes pas forcément systématiquement. Aujourd’hui cela reste une ressource importante pour accompagner l’événement dans sa dimension visuelle et paysagère, bien que trop d’image finisse par tuer l’image. Par exemple dans le cas des Jeux olympiques d’hiver, la logique de l’événement marqueur semble être arrivée à son terme. Ces Jeux olympiques sont moins médiatisés, coûtent cher et rapportent moins… Peuvent-ils permettre de refaire de la ville, à l’instar du rôle joué pour Grenoble ou Calgary ? Rien n’est moins sûr, c’est une question de circonstances. Qu’il s’agisse des Jeux de Sotchi, de Lillehammer ou de Nagano, les précédents avaient été des épi-événéments et ainsi la portée des Jeux pour le renouvellement urbain s’en était trouvée réduite.

Pour les villes mondiales, les enjeux sont encore différents. Par exemple, Londres avait-t-elle vraiment besoin d’un événement comme celui-ci pour renforcer son attractivité ? En fait, il est intéressant de se demander à quel point l’événement a été le déclenchement d’un rapport de force qui a permis de faire gagner à la ville de Londres beaucoup de financements nationaux. Dans cette perspective, l’enjeu était finalement plus en interne qu’à l’international. À l’échelle internationale, certes, il s’agit de voir comment reconditionner, reterritorialiser un espace de façon à ce qu’il soit attractif et « dérisqué » – si l’on peut traduire ainsi l’expression anglaise derisked – pour les promoteurs. Un territoire à investir dans lequel le risque est minimisé doit adopter la grammaire commune aux acteurs de l’immobilier : cette grammaire est lisible aussi bien dans les formes urbaines, l’accessibilité que dans la structuration des marchés immobiliers résidentiels et de bureaux. Mais ensuite, en interne, il s’agit d’attirer l’investissement national. Car si Londres représente 22 % du PIB national, et environ 25 % du produit des taxes, en retour elle reçoit beaucoup moins qu’elle ne verse à la nation, du fait de la péréquation. Depuis les Jeux olympiques, il y a eu ainsi un rééquilibrage très net entre ce qu’elle contribue à la richesse nationale et ce qu’elle en reçoit. On est toujours dans cette logique social-libérale fondée sur la théorie du trickle down effect, qui consiste à renforcer des pôles forts qui puissent ensuite générer des effets redistributifs sociaux et spatiaux. Ceux-ci restent difficiles à mesurer, et ne sont pas toujours avérés.

————

Comment s’inscrivent ces grands projets dans la crise du logement londonienne ? Quelles sont les grandes tendances de cette crise ?

Le rapport de force entre les acteurs, avec la crise, est de plus en plus en faveur des promoteurs, dans la mesure où ce sont eux les véritables acteurs de la mise en œuvre de la régénération urbaine. En temps de crise, soit ces acteurs pâtissent réellement de la crise, soit ils utilisent celle-ci pour minimiser leur contribution collective, les planning gains, leur contribution directe au financement des collectivités, ou la fourniture de logements abordables (logement social et intermédiaire). On constate que la part du logement abordable dans les programmes immobiliers est en régression. Aujourd’hui à Stratford, cette part est très en-deçà des 10 % alors même que le plan d’aménagement de Londres (London Plan), certes non prescriptif, en recommande de 30 à 50 % dans chaque opération immobilière. En s’appuyant sur leurs calculs de viabilité, des programmes arrivent à justifier le fait de ne plus avoir de logements sociaux. Les contributions des promoteurs reçues par les collectivités sur un programme immobilier sont ainsi à la baisse. Cumulativement, autour du site olympique, le total des contributions s’élevait à 42 millions de livres à la fin des années 2000. Ce n’est même pas la moitié qui en a été payée réellement, du fait des itérations de renégociations suite à la crise de 2008, à l’issue desquelles les contributions et la part de logement social ont chaque fois diminué. On a donc d’une part une trajectoire de contraction, du fait d’un risque avéré ou annoncé par les acteurs de la promotion immobilière. D’un autre côté, la trajectoire des prix de l’immobilier est inverse, avec un effet de ciseau qui accentue encore plus la crise du logement.

—————

Nouveau parc urbain Queen Elizabeth II et opérations immobilières au site du site olympique, Stratford, Manuel Appert, 2014.

—–

La question du logement à Londres est devenue vraiment très épineuse, au point que même les Corporations of British Industry, c’est-à-dire les lobbies économiques et immobiliers, s’alarment de la crise du logement. Dans une logique de concurrence pure et parfaite des emplois, c’est le fait qu’il n’y ait plus de fluidité sur le marché du travail qui les inquiète. Les populations qui seraient exclues devraient partir, entraînant alors un effet de rareté de la main d’œuvre. Ce qui les intéresse est moins la question du logement que celle du marché de l’emploi, qui est aussi crucial dans le développement économique de la ville, et se retrouve mis à mal par la rigidité du marché immobilier. Le m² est à 25 000 € dans le centre de Londres, l’East End a atteint les 10 000 € le m², Stratford s’approche également des 10 000 € le m². Il faut prendre en compte le prix, mais aussi la nature des logements proposés, qui sont surtout des studios, des deux- ou trois-pièces. Les logements pour les familles sont très rarement construits car ce n’est pas une niche très lucrative. Après une période d’attentisme des acteurs, nous sommes dans une phase de construction intense de logements, mais qui ne correspondent pas à la demande. Après avoir chuté à moins de 15 000 logements par an, ont été livrés près de 35 000 logements dans le Grand Londres en 2014. Dans un certain nombre de programmes, ce sont plutôt des investissements immobiliers qui sont réalisés. Je pense notamment à une très grande zone de régénération située dans le quartier de Vauxhall Nine Elms, près de la centrale de Battersea, un quartier où jamais personne n’aurait voulu habiter auparavant, et où la crise du logement a pris une tournure très médiatique. L’ancienne centrale thermique est en passe d’être transformée en logements de luxe. Plusieurs projets s’y étaient succédés depuis une vingtaine d’années, sans aucun résultat, jusqu’à ce qu’un promoteur propose un programme uniquement résidentiel, misant sur la hausse des prix du logement, avec donc une profitabilité très importante, compensant les coûts de la réhabilitation que ce promoteur est tenu d’assurer.

————

L’ancienne centrale thermique de Battersea et slogan de la promotion immobilière, Vauxhall Nine Elms (Appert, 2014)

————–

La reconversion et l’extension du métro s’y sont faites tout à fait simultanément, notamment grâce au volontarisme du maire qui a obtenu d’importants financements du gouvernement (extension de la Northern Line vers le sud). Cela a levé énormément d’hypothèques sur la capacité de croissance du quartier. En parallèle, plusieurs ambassades se sont délocalisées dans ce quartier, et la demande s’est alors manifestée d’un seul coup, les Américains achetant par exemple quasiment tous les appartements situés immédiatement autour de leur future ambassade. Ainsi les promoteurs ont lancé en blanc de multiples opérations. On y voit désormais une dizaine de tours de 150-200 mètres de hauteur, en construction sur un modèle très asiatique dans les architectures, particulièrement les intérieurs. Les références, les couleurs feutrées sont celles des hôtels de style international, sans aucune référence londonienne. Les appartements sont vendus prioritairement aux investisseurs individuels, aux fonds de pension ou aux fonds d’investissements souverains. Ce sont des villes dans les villes, des tours qui favorisent l’entre-soi. Ce sont plusieurs milliers de logements qui sont destinés à des gens qui ne sont pas des Londoniens, et qui de surcroît n’habiteront pas nécessairement dans ces tours. On peut considérer que ces tours ressemblent davantage à des tirelires empilées qu’à des lieux de vie.

—————-

————

Alors où habitent les Londoniens ? Quelles sont les dynamiques immobilières et résidentielles dans le Grand Londres, plus généralement ?

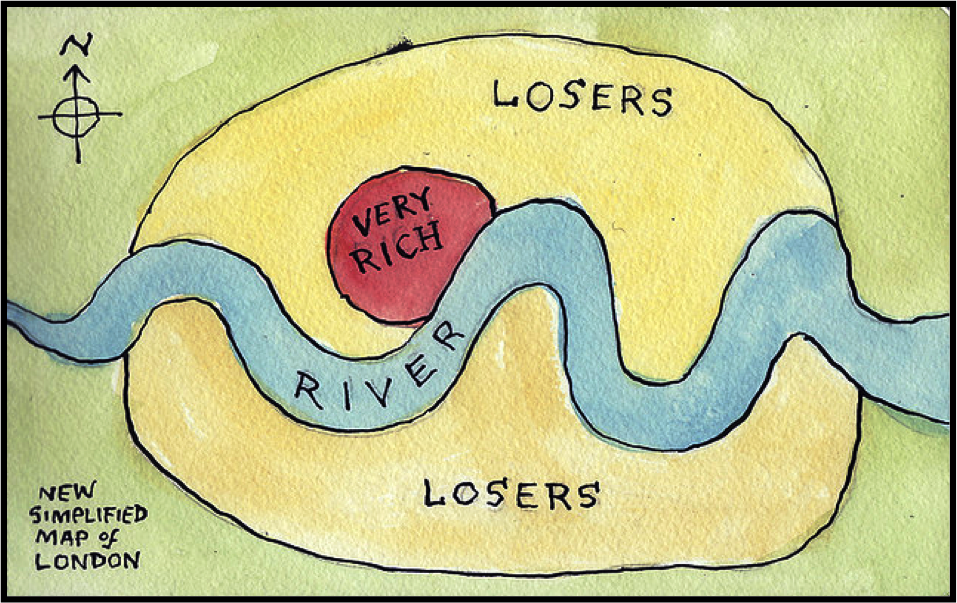

Il y a un effet en cascade, une double pression, avec d’une part une pression exercée par l’hypercentre, la City, Westminster, et d’autre part une pression exercée par les zones d’opportunité, celles des nouveaux programmes de la régénération. Loretta Lees parle de property-led regeneration4, c’est-à-dire d’une régénération par la programmation immobilière. Dans des zones où les valeurs immobilières sont très basses, on fait un quartier d’un bloc, où sont proposés les mêmes aménités, les mêmes types d’architecture, les mêmes services… Ces espaces sont alors décontextualisés totalement du reste du quartier, on créé d’un seul coup de nouvelles valeurs, parfois de 30 à 50 % plus élevées que celles du secteur géographique dans lequel elles se trouvent, et qui trouvent immédiatement un marché car ils constituent un investissement. Par ailleurs la pression vient aussi du centre, et par effet de cascade ensuite elle se propage au gré de l’accessibilité en transports en commun à partir de ces zones. Cet effet se reproduit à l’extérieur, pas nécessairement de façon contiguë, au-delà même du Grand Londres. Il y a un turn-over de populations entre les migrations internes au Royaume-Uni, vers Londres, et les migrations externes, de Londres vers le reste du Royaume-Uni, qui n’ont cessé de croître durant les vingt dernières années. Ces flux atteignent maintenant environ 400 000 personnes par an. Au dernier recensement de 2011, 56 % des ménages londoniens qui quittaient Londres, s’installaient dans les régions limitrophes. Ce système de vases communicants se joue à l’échelle de la région métropolitaine. Ce sont toujours les mêmes logiques, le gain de place, une vision idéalisée de la nature, l’accès à la maison individuelle, des écoles considérées de qualité etc., qui restent un moteur pour les choix résidentiels des Britanniques. Beaucoup d’études ont été faites en Angleterre pour tenter de légitimer les tours, mais on se rend compte que ce ne sont pas des Anglais ou des Londoniens d’origine anglaise qui vivent dans ces tours. Il y a aussi beaucoup d’habitat collectif qui se fait dans les arrondissements extérieurs, et qui accueillent ces populations, à des tarifs plus bas. Je pense notamment à des arrondissements pauvres où les valeurs étaient les plus basses, comme Barking, des quartiers qui restent assez abordables en fait, où un deux-pièces peut coûter 150 000 €, à une vingtaine de kilomètres du centre. Donc il y a un gradient très fort vers Outer London, un effet de vase communicant avec une redistribution des populations vers l’extérieur, et particulièrement des ménages de grande taille, issus de la classe moyenne inférieure et des couches populaires.

Cela entraîne un accroissement des migrations pendulaires. Entre les deux recensements de 2001 et de 2011, le nombre de personnes qui pénètre dans le Grand Londres pour aller travailler est passé de 600 000 à 950 000, alors que pendant 40 ans la courbe était restée très stable, entre 500 000 et 600 000 personnes. Cette accélération témoigne de la distanciation entre les lieux de travail et les lieux de résidence, imputable d’une part à la pression sur le logement et l’augmentation des prix, notamment des prix relatifs par rapport aux revenus des individus et des ménages, et d’autre part à la reconcentration de l’offre de bureaux et son intensification dans les quartiers centraux (City, Westminster, Canary Wharf). Alors que dans les décennies précédentes il y avait eu une vague de décentralisation, avec le déplacement de certains promoteurs ou des administrations publiques dans les villes de banlieues proches ou lointaines, aujourd’hui on assiste à un effet inverse. L’emploi se reconcentre dans l’hypercentre élargi aux Docklands, tandis que les lieux de résidence se déconcentrent. Ces migrations pendulaires sont facilitées par de fortes capacités ferroviaires, coûteuses, et plutôt réservées à des cadres des classes supérieures. Mais à cette périurbanisation voulue s’ajoute une périurbanisation subie, notamment le long de la Tamise jusqu’à son estuaire à l’est de Londres. Les conditions de vie peuvent y être difficiles, les taux de chômage y sont plus élevés qu’ailleurs. Quand ils travaillent, les résidents de ces quartiers occupent des emplois plutôt routiniers et rémunérés faiblement, tout en étant obligés de prendre les transports en commun, et d’avoir des abonnements annuels très coûteux (de 1 500 à 2 000 €). Ces mobilités résidentielles vont, dans une moindre mesure, jusque dans le centre-ville. Les Français de South Kensington sont aujourd’hui obligés de commencer à partir s’installer ailleurs, le quartier devenant trop cher pour eux. South Kensington, Belgravia, Chelsea, etc., sont des quartiers où finalement ne reste plus que l’élite internationale, et particulièrement moyen-orientale, russe et asiatique. Même pour des populations à très hauts revenus, des cadres expatriés de la City, français ou américains par exemple, ces lieux ne sont plus accessibles. Ils partent s’installer dans des zones où les prix sont bien moins élevés. On voit par exemple se développer en ce moment une nouvelle communauté française à Wembley, à une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Londres. Il n’y a plus que 10 000 habitants à la City aujourd’hui, contre près de 160 000 au milieu du XIXe siècle et 320 000 personnes qui y travaillent.

———–

On assiste également à une verticalisation de l’urbanisation. Quels sont les modes de vie et d’habiter dans ces nouveaux espaces urbains ? En quoi est-ce un nouveau de champ de recherche ?

L’habitat vertical est un champ de recherche qui s’ouvre, notamment dans la sphère anglo-saxonne (États-Unis, Royaume-Uni, Australie). Il s’agit d’essayer de mieux comprendre l’expérience de l’habitat vertical d’une part tel qu’on le connaît depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, dans l’habitat moderniste, et d’autre part dans ces nouveaux complexes résidentiels et immobiliers qui sont construits à Londres, et dans d’autres métropoles mondiales. L’ANR SKYLINE5 obtenue pour 2013-2016, porté par l’UMR 5600 « Environnement, Ville, Société », en partenariat avec l’EIVP-Ville de Paris, le LIRIS (Lyon 1-2) et l’Agence d’Urbanisme de Lyon, témoigne de l’ouverture de ce champ de recherche. Par ailleurs, un colloque est organisé en 2015 sur la ville verticale6. Il faut effectivement élargir ces questionnements aux modes d’habiter dans ces tours. Quelques travaux sur l’habiter vertical ont été menés à Hong Kong ou encore à l’Université de Melbourne (Ruth Fincher). Dans sa thèse, Louise Dorignon7. va travailler sur la notion de lifestyles et de rythmes dans les tours. Il s’agira de voir comment les promoteurs immobiliers créent une demande, un genre de vie, en proposant non pas uniquement des résidences verticales, mais aussi des morceaux de ville. Comment s’organise l’espace domestique par rapport à l’extérieur, à la vue, comment se déroulent les sociabilités, à la fois dans l’habitat social mais aussi dans les nouveaux espaces résidentiels construits ? Comment ces lieux sont-ils appropriés et expérimentés ? Il est encore très difficile de répondre à ces questions. Il y a davantage de données sur la façon dont se profile l’offre proposée par les promoteurs, et sur l’idée des rêves, des formes urbaines qui sont vendus. Par exemple, l’analyse des plaquettes de vente des programmes immobiliers est passionnante. Sont vendues parfois des références complètement globalisées, le Londres de la vitrine de la mode par exemple, un mode de vie calqué sur ce que les Anglais appellent le high-flyer, le cadre international qui a besoin de trouver un certain nombre de repères dans son environnement lorsqu’il navigue d’un lieu à un autre. Le design intérieur évitera des touches trop locales. Dans le cas du nouveau quartier autour de la centrale de Battersea, c’est plutôt une vitrine de la culture, de l’urbanité européenne qui est vendue, autour du café, de l’expérience de la rue, etc. Donc on est sur une articulation entre le local et le global. Bon nombre de ces nouveaux logements sont acquis par des acheteurs asiatiques et occupés par leurs enfants, des étudiants qui y transfèrent leurs modes d’habiter dans une sorte de mimétisme. On le voit avec la tour Nido située dans la City londonienne. Un promoteur australien vient également de livrer une tour de standing à Melbourne, en choisissant une forme urbaine non totalement étrangère à la façon d’habiter en Chine, à Taïwan ou en Corée du Sud.

—————-

————

En Europe pourtant, les tours ont toujours mauvaise presse. Comment circule ce modèle urbanistique de la tour et de la verticalité ?

Certes, mais on est plutôt dans une logique de l’offre. Il est vrai qu’en France on a un a priori très négatif sur les tours, lié à un traumatisme certain de l’architecture moderniste, les grands ensembles, et les représentations qui en ont été faites. Prenant acte de cette imaginaire négatif, les promoteurs ne tablent pas sur un retour naturel vers les tours. Mais ils tendent à créer une nouvelle image, une demande autour du genre de vie, d’un mode de vie très international, une demande aussi autour de la notion de vue, et de ce que ce qu’elle implique en termes de domination sur la ville. Avec l’accès au skyline, et donc à la totalité de la ville, c’est une autre perspective sur la ville qui apparaît, et qui vous donne une exclusivité. Dans les programmes immobiliers londoniens, la vue revient systématiquement, les slogans invitent à « vivre au-dessus des autres ». En France on voit encore peu de manifestations de ces créations, si ce n’est les deux tours de Norman Forster à la Défense. Ce sont tout à fait des archétypes de la globalisation immobilière, et de la financiarisation de l’immobilier – en l’occurrence, l’investisseur est russe. Ces tours s’adressent probablement assez peu aux Parisiens. Une forte proportion d’étrangers, l’élite italienne, américaine, avait déjà investi dans le quartier du front de Seine à Paris.

—————–

———-

Dans cette urbanisation verticale, comment sont pensés les espaces au sol, non bâtis ? Quelle est la place des espaces publics, ou des commerces notamment ?

Le modèle dominant est plutôt celui de l’îlot fermé, tout simplement parce que parfois les coûts de remédiation ou de transformation des sites, démolition, dépollution etc., sont à la charge des promoteurs. Ceux-ci choisissent la tour afin d’amortir ces surcoûts. De plus, la législation sur le skyline est relativement souple. Il faut aussi que les tours affichent de bonnes performances énergétiques, fournissent du logement abordable, en des quantités variables. Mais bien sûr, l’un des arguments de la construction de la tour dans le renouvellement urbain, et notamment dans la partie Inner London qui est dense, est de pouvoir dégager de l’espace au sol, des espaces ouverts, extérieurs, qui seraient évidemment plutôt au bénéfice des résidents. Parfois c’est plus ouvert. Il y a l’exemple d’un complexe élaboré par Richard Rogers (Neo Bankside), fait de deux tours parallèles d’architecture High-Tech, et de jardins assez sophistiqués, ouverts au public jusqu’à 21h. Ce sont des espaces d’usage public mais avec un contrôle privé et une fermeture temporaire. Il peut y avoir aussi des commerces au sol. À Stratford, avant que le plan d’aménagement ne soit mis en place, la High Street a été complètement transformée par des programmes immobiliers extrêmement ponctuels. Le même motif se reproduit tout du long : une barre de 10 étages, avec des logements abordables, puis une tour de 25 étages. Au sol, le résultat est catastrophique. Le boulevard a été requalifié, mais en gardant le séparateur central de chaussée. Les voitures roulent toujours très vite. Peu de commerces ont été prévus, l’essentiel des rez-de-chaussée étant destiné à l’évacuation de l’air des systèmes de chauffage ou à l’entrée des parkings souterrains. On trouve quelques petites chaînes de supermarché, mais il y en a encore beaucoup de vides alors que les tours sont livrées depuis 2007. Ailleurs, comme à Dalston Square par exemple, des programmes immobiliers ont créé beaucoup d’activité commerciale au sol. Mais cela peut alors créer des tensions avec la population locale en place. Ce sont des programmes destinés d’abord au commerce de détail de chaînes. L’usage des rez-de-chaussée connaît une sorte d’industrialisation, avec l’installation des Tesco, Coffee Republic, Starbucks, etc., Starbucks étant vu par les agents immobiliers comme un signe d’une montée en gamme supplémentaire dans la requalification symbolique du quartier. Dans la gestion de ce commerce au sol, on retrouve ces disparités, entre des municipalités qui ont peu d’expertise, ou peu de moyens pour négocier, et des municipalités qui vont pouvoir peser dans le rapport de force. D’autant qu’il y a des baisses de budget, estimées à – 40 % par rapport aux années 2009-2010. Or, dans ces circonstances, l’urbanisme est la dernière roue du carrosse.

Entretien réalisé par Frédérique Célérier en octobre 2014 dans le cadre du Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges (mis à jour en février 2015).

Remerciements à Christian Montès et Adèle Schar.

–

Photographie de couverture : Manuel Appert, 2014

- Voir l’excellente thèse de Martine Drozdz à ce sujet ou cet article là en particulier : http://www.jssj.org/article/inegalites-spatiales-politiques-urbaines-neoliberales-et-geographies-de-linjustice-a-londres/ [↩]

- Campkin B., 2013, Remaking London : Decline and Regeneration in Urban Culture, International Library of Human Geography), 224 p. [↩]

- Voir par exemple Appert M., 2012, « Les JO 2012 à Londres : un grand évènement alibi du renouvellement urbain à l’est de la capitale », Géoconfluences. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient10.htm [↩]

- Voir par exemple Imrie R., Lees L., Raco M., 2008, Regenerating London : Governance, Sustainability and Community in a Global City, Routledge, 14 p. [↩]

- Voir les vidéos des ateliers SKYLINE : http://recherche.univ-lyon2.fr/skyline/wordpress/?cat=6 [↩]

- Le colloque international « La ville verticale – Explorer et penser la dimension verticale de l’urbanisation dans le contexte de mondialisation et de changement climatique » aura lieu à Lyon du 25 au 27 novembre 2015. [↩]

- Louise Dorignon est actuellement doctorante à l’Université Lyon 2. [↩]