#11 / Bouger dans le centre-ville de Maputo pour se prostituer : regard sur des citadinités contraintes

Karine Ginisty

–

–

L’article de K. Ginisty au format PDF

À Maputo, la marchandisation des relations sentimentales est un phénomène social ordinaire. Cette pratique appartient au registre de la sexualité transactionnelle, définie comme « non-commercial, non-marital sexual relationships motivated by the implicit assumption that sex will be exchanged for material suppoort or other benefits » (Stoebenau et al., 2016 : 187). Cette sexualité nourrit une diversité d’arrangements sentimentaux, parfois conflictuels. Les conflits concernent les règles, négociées, de la santé des partenaires ou du partage des ressources, ou encore, la robustesse des sentiments amoureux. La légitimité des registres de la sexualité transactionnelle n’est pas discutée (Karlyn, 2005 ; Tvedten et al. ; 2010 ; Do Nacimento et al., 2018). La pluralité, masquée ou non, des partenaires hétérosexuels constitue une des stratégies des femmes en ville pour sécuriser les besoins des ménages, garantir leur indépendance sociale, voire construire leur identité (Arnfred, 2004 ; Manuel, 2005). Les travaux sur la sexualité des femmes sont néanmoins focalisés sur les contraintes économiques et les rapports de domination qui déterminent le risque de contracter le VIH (Stoebenau et al., 2016). La sexualité des femmes s’apparente ainsi à un angle mort de la recherche urbaine en Afrique subsaharienne (Chant, 2013). Cet article invite donc à construire des ponts avec la littérature sur la sexualité transactionnelle, qui intervient aussi bien dans la survie que la réussite sociale des femmes. L’angle d’approche retenu à Maputo est celui de la place, tant spatiale que sociale de femmes en ville, lorsque sont transgressées les frontières de la sexualité transactionnelle.

Cet article pose les jalons d’une réflexion sur le droit à la ville à Maputo, en s’intéressant à la citadinité de femmes marquées par le stigmate de la prostitution (Goffman, 1963). Le droit à la ville est une notion pensée par Henri Lefebvre pour penser la ville comme une échelle politique et un cadre de vie émancipateur (Lefebvre, 1968). Dans les contextes autoritaires, comme celui du Mozambique, la transposition de cette notion se heurte à l’absence de mouvements sociaux et au contrôle politique des espaces vécus par le parti au pouvoir. Les tentatives de reformulation du droit à la ville dans d’autres villes du Sud exposent une multiplicité de rapports de pouvoir et de tactiques impliqués dans l’accès à la ville, considéré comme un espace ressource, sans menacer la légitimité du pouvoir en place (Spire et Morange, 2014). Ainsi, les usages de l’espace public sont âprement négociés « à travers la répétition au quotidien de gestes, la transformation de liens sociaux, l’adhésion à des règles collectives, les manières d’occuper et de s’approprier l’espace » (Spire et Morange, 2017). Les espaces publics sont dans les villes du Sud fortement structurés par le champ des activités économiques informelles, que ce soit dans les quartiers à l’urbanisation informelle ou dans les centres-villes (Jacquot et al., 2016). À Maputo, ces activités sont jugées peu rémunératrices par ses habitants. Elles sont associées à la survie en ville ; elles ne représentent pas des opportunités d’ascension sociale. Dans ce contexte, cet article se focalise sur le droit à la ville de jeunes femmes, peu scolarisées, qui se détournent de l’horizon que constituent les activités de petits commerces et de la domesticité. Le refus de ces activités, pour construire leur place en ville, les a conduites à investir un quartier du centre-ville, la Zona quente, symbole de l’univers hétéronormé de la prostitution depuis l’époque coloniale. Il s’agit d’identifier les contraintes qui pèsent sur leur citadinité, définie comme l’ensemble des pratiques et des conduites impliqués dans la manière de vivre et de s’approprier la ville (Gervais-Lambony, 1994 ; 2001).

À Maputo, l’assignation spatiale des femmes semble être le corollaire de situations de pauvreté. Les citadinités marquées par le stigmate de la prostitution invitent pourtant à replacer leur assignation spatiale dans un questionnement sur les conditions de leur droit à la ville. Une première partie présente la construction du stigmate de la prostitution en ville et la capacité des femmes à repousser les frontières de la sexualité transgressive. La seconde partie expose les citadinités de femmes qui ont franchi les frontières de la sexualité transactionnelle à Maputo. Les stratégies pour rendre leur sexualité invisible en ville révèlent le lien entre sexualité et citadinité dans la construction des places sociales et spatiales des femmes en ville. L’analyse se nourrit d’un travail de terrain conduit à Maputo en 2015 dans le cadre du programme DAALVA. Durant trois mois, l’observation diurne et nocturne de la Zona quente a été accompagnée de la réalisation d’une dizaine d’entretiens1 et de deux visites informelles à domicile.

–

Les femmes au Mozambique, une place assignée aux espaces ruraux ?

L’entrée en ville des femmes : le stigmate de la lingualavani

Au Mozambique, la figure de la prostituée survient à l’époque coloniale, lors de l’investissement transgressif des femmes de la ville (Penvenne, 2003 ; Sheldon, 2003). Durant la colonisation, les femmes sont sous-représentées en ville. À Lourenço Marques2, en 1940, on compte 16.545 femmes pour 28.525 hommes dans la population indigène3 recensée, deux tiers d’entre elles travaillent dans l’agriculture– contre 10 % des hommes (Sheldon, 1999). À cette époque, le développement d’un appareil industriel accroît l’attractivité de Lourenço Marques. De nombreuses femmes, des zones rurales du sud du Mozambique, perçoivent ainsi l’opportunité de s’émanciper de rapports sociaux de subordination, auxquels les hommes ont échappé, en partie, en migrant en Afrique du Sud. Néanmoins, les femmes sont assignées à des identités de genre, qui déterminent leur place sociale et spatiale. Les statuts de jeune fille et d’épouse ne permettent pas de formuler un projet migratoire, sans contrarier l’exercice de la tutelle patriarcale et sans bouleverser l’organisation collective des travaux agricoles. La majorité des femmes migrent donc en ville au titre du regroupement familial (Sheldon, 2003). À Lourenço Marques, les emplois de domestiques, d’ouvriers et de manutentionnaires dans le port sont dévolus aux hommes, et concentrés dans la Cidade, espace de résidence des colons. Les femmes se retrouvent cantonnées dans le Caniço, espace de résidence de la population noire. Elles y importent l’agriculture dans le cadre des identités de genre assignées en milieu rural (Sheldon, 1999).

–

1. Topographie de Lourenço Marques, 1962 : la ville coloniale appelée Cidade est construite selon un plan en damier. Par-delà ses frontières se trouve le Caniço ou quartiers périphériques (Ginisty, 2014).

–

À Lourenço Marques, dans les années 1940, la figure de la prostituée exprime la résistance des sociétés rurales, patriarcales, face aux tentatives d’émancipation des femmes des rapports de subordination et des identités de genre qui leur sont imposés. L’union maritale signifie, entre autres, une autonomie restreinte (Coquery-Vidrovitch, 1994). Lorsqu’elles investissent la ville, seules, les femmes sont appelées « lingualavani » – « celle qui s’est aventurée au-delà de la haie » Penvenne, 2003). Etre qualifiée de lingualavani condamne tout projet de retour en milieu rural. Malgré le stigmate, les lingualavani réussissent à se construire une place en ville. La majorité travaille dans les industries du tabac et de la noix de cajou (Penvenne, 2003). Elles s’intègrent par ailleurs dans leur quartier de résidence, en développant une activité agricole, indispensable à la sécurité alimentaire.

Le renversement du stigmate de la lingualavani ne survient pas avant la rupture post-coloniale et la crise urbaine des années 1980. Lors de l’indépendance du Mozambique, en 1975, la promotion de la figure révolutionnaire de la femme n’est pas sans ambivalence à l’égard des mœurs sexuelles féminines (Arnfred, 1988 ; 2001). Les femmes sont incorporées à la vie politique locale, parallèlement à la condamnation des registres de la sexualité féminine (Leigh Dysney, 2008). Il faut attendre la guerre civile (1977-1992) pour observer un bouleversement de la division spatiale et sexuée du travail dans la capitale. Dans les années 1980, les femmes deviennent majoritaires en ville, et chefs de famille (Vivet, 2012). Ces transformations sociales surviennent dans le contexte de l’arrivée massive de déplacés de la guerre, entraînant la raréfaction des terres arables à Maputo. Les femmes doivent élaborer de nouvelles stratégies de subsistance lors de la crise urbaine de 1980 (Sheldon, 2003). La capacité des femmes à structurer une économie vivrière, urbaine et informelle, au bénéfice de tous, participe à consolider leur identité citadine et leur reconnaissance (Sheldon 2003 ; Vivet, 2012).

Maputo, une ville de femmes : un droit à la ville de fait ?

Maputo est une ville démographiquement dominée par les femmes, à l’instar de nombreuses villes d’Afrique subsaharienne (Chant, 2013). Cette situation semble favorable à la consolidation du droit à la ville de fait des femmes. La citadinité des femmes a reconfiguré les modes d’insertion des migrants en ville et les trajectoires sociales qui s’y dessinent (Vivet, 2012). La quotidienneté des femmes, autour des activités informelles, renferme donc des « routines pratiques » qui « transforment le sens des expériences citadines, redessinant les contours et le contenu d’un droit à la ville » (Morange et Spire, 2017). Toutefois, les mutations politiques et économiques de l’après-guerre fragilisent ces routines qui assurent aux femmes leur place en ville. Maputo est aujourd’hui une ville post-socialiste, dans laquelle la compétition économique, scolaire, foncière, ainsi que la libéralisation des marchés d’approvisionnement en biens et des services de base, brouillent les repères pour se projeter en ville (Ginisty, 2014).

À Maputo, la vie quotidienne et les modes de construction de sa place en ville évoluent depuis la fin des années 1990. La privatisation des services publics et la saturation du marché foncier mettent à l’épreuve les citadinités développées par les femmes. La faiblesse des revenus des activités informelles de petit commerce offre peu de perspectives d’avenir en ville. Le sentiment d’être piégé par les obligations de la quotidienneté (se déplacer, se nourrir, se loger) conduit de nombreux jeunes nés à Maputo, ou des migrants, devenus citadins, à imaginer une autre vie, loin de Maputo (Ginisty, 2014). Ce mal être concerne aussi bien les hommes que les femmes qui vivent dans les quartiers périphériques. Néanmoins, si les horizons d’une vie meilleure se sont rétrécis pour les générations nées après les années 1990, ce sont les femmes qui sont le plus touchées. À Maputo, les jeunes femmes sont désavantagées dans la compétition scolaire et dans l’accès à l’emploi formel (INE, 2006). Les conséquences se répercutent dans l’accès des femmes au marché foncier de la capitale. La saturation et la marchandisation du foncier de la capitale rend, dorénavant, plus systématique la cohabitation entre plusieurs générations, ainsi que la pérennisation, à l’âge adulte, de situations de dépendance à l’égard des aînés. L’entrée des jeunes femmes dans le lar – vie de couple qui commence au domicile de l’époux – n’est plus la première étape de l’âge adulte. Les prix du marché foncier ne garantissent plus la sortie du couple, à court ou moyen terme, de la maison familiale. Cette situation a de profondes répercussions sur les représentations sociales de la réussite sociale en ville, dans lesquelles l’investissement dans une relation de couple monogame et maritale peut être lue en termes d’appauvrissement des stratégies d’autonomisation sociale et spatiale (Arnfred, 2004). Par ailleurs, si le statut de mère protège les femmes du stigmate de la prostitution, le statut de jeune femme, célibataire et sans enfant, nourrit une forme de défiance sociale. Pour une jeune femme seule, sans enfant, se soustraire à l’espace domestique familial, en recourant au marché locatif de cour4, des quartiers les plus denses et proches du centre, est perçu comme une trajectoire citadine suspecte, incluant une sexualité déviante.

–

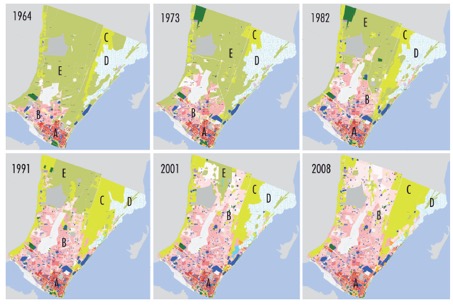

2. Expansion de l’urbanisation de Maputo : du centre-ville (A) aux quartiers périphériques (B) (Melo, 2013).

–

Les jeunes femmes se retrouvent piégées dans les espaces domestiques. Elles doivent par ailleurs composer avec des structures sociales de redistribution, élargies, fragilisées par la migration en Afrique du Sud et la pandémie du VIH. Ainsi, ni l’âge, ni le genre ou la position dans la famille détermine le niveau de prise en charge de ses besoins essentiels au sein des hiérarchies de dépendance. Les femmes sont donc engagées, comme les hommes, dans des stratégies d’ascension sociale et, au quotidien, dans la subsistance de leur famille. En l’absence de filets sociaux, la ville représente un espace ressource, qu’il revient d’imaginer et de se réapproprier.

Sexualités transgressives : une citadinité assignée à résidence ?

Se rendre invisible en ville : masquer sa sexualité

À Maputo, il n’existe pas de figures féminines de la réussite (Gondola, 1997 ; Lesourd, 2009). Le droit à la ville de fait, construit par les femmes dans les années 1970 et 1980, n’est pas lu, par les jeunes citadines, en termes de réussite sociale. Les femmes de cette génération ont bien mis en place des routines de la vie quotidienne, qui ont permis d’infléchir la légitimité de leur place en ville. Néanmoins, les routines construites autour du secteur informel génèrent de faibles revenus, qui servent surtout aux dépenses alimentaires et à l’éducation (Tvedten, 2011). Les nouvelles générations de femmes, peu scolarisées, des quartiers périphériques, doivent donc inventer des routines capables de transformer les horizons que renferment leur quotidienneté. Pour les femmes interrogées dans le quartier de la Zona quente, situé dans le centre-ville, leur vie quotidienne est déterminée par la pauvreté, vécue en termes de souffrances et de liens sociaux de subordination, de nature conflictuelle. Pour les femmes peu dotées en capital scolaire, l’investissement de la Zona quente représente l’horizon d’une émancipation de ces rapports sociaux et de construire, sans aucun intermédiaire, leur place en ville. Les revenus issus des prestations sexuelles sont considérables. Ainsi, M., jeune citadine de 24 ans, rentra chez elle au bout de quelques soirées avec 7.000 meticais5 : une somme supérieure à un salaire mensuel minimum6. R., plus âgée, gagna 1.500 mt la première nuit dans la Zona quente. Les rémunérations sont très variables, selon l’âge et l’apparence corporelle (les femmes minces ou maigres sont suspectées de véhiculer le VIH), l’affluence du moment (concurrence entre les femmes) ou encore le type de prestations sexuelles proposées (les actes sexuels associés à la pornographie occidentale sont tarifés à la hausse). Dans tous les cas, les sommes dégagées soutiennent des projets solides d’autonomie sociale et spatiale.

R., entretien dans un café de la Baixa, juillet 2015, Maputo.

« Un jour, je vis mon cousin, qui vit à Maputo. Il est arrivé soudainement, se plaçant devant moi : “Cousine ! Comment vas-tu ? Non, ne sois pas préoccupée, je ne dirais rien, c’est pour les enfants, je le sais bien.” Pour lui, il n’y avait aucun problème à ce que je sois là, mais une femme c’est différent. Je n’ai pas tant confiance en lui, mais jusqu’à aujourd’hui, je n’ai perçu aucune différence à la maison »

Les projets d’autonomie sociale des femmes interrogées dans la Zona quente sont contrariés par l’expérience du stigmate de la prostitution, qui « constitutes a special discrepancy between virtual and actual social identity » (Goffman, 1963 : 3). A l’instar des autres femmes interrogées, R. a mis en place des stratégies pour rendre invisible sa présence dans la Zona quente. La mobilité et les vêtements sont au centre des stratégies pour travestir leur sexualité auprès de leur entourage. Cependant, ces pratiques s’avèrent être insuffisantes. Les femmes qui ont circonscrit leurs pratiques de dissimulation à l’échelle de la Zona quente, incluant les motifs de leur déplacement, ont rapidement été démasquées par leur famille. Leur invisibilité en ville dépend plutôt de leur capacité à saisir les registres de légitimité de la sexualité transactionnelle (Stoebenau et al., 2016). En effet, la légitimité de la sexualité transactionnelle s’inscrit, à Maputo, dans le contexte d’un accès inégal au marché de l’emploi entre hommes et femmes (diplômes, tâches domestiques, garde des enfants en bas-âge). La sexualité transactionnelle permet d’accéder à une redistribution de revenus salariés, sans toutefois rompre avec sa position sociale dans la chaîne de rapports sociaux de dépendance. La sexualité transactionnelle représente une stratégie de subsistance en ville, non une pratique d’émancipation sociale. R., en raison de son expérience des rapports sociaux de dépendance, sait que le stigmate de la prostitution se construit par-delà la sexualité. Célibataire, avec trois enfants de pères différents, R. a connu une succession malheureuse de partenaires, non transgressive en soi. Cette situation la place seulement dans une situation financière difficile. En revanche, la sexualité tarifée implique la détention d’importantes sommes d’argent, qui bouleverse les rapports sociaux au sein des espaces domestiques. R. est consciente que le stigmate de la prostitution s’applique aux femmes qui ne sont pas capables de dissimuler leur autonomie financière et les horizons qu’ils nourrissent. L’invisibilité se joue donc, avant tout, à l’échelle des espaces domestiques, dans lesquels la circulation de l’argent fait l’objet d’un contrôle social étroit. En dehors de ces espaces, les femmes disposent d’une plus grande liberté dans la mise en scène de leur identité sociale « virtuelle », dont la source de revenus participe.

R. a 33 ans ; elle habite à Manhiça, petite ville localisée à 1h30 de la capitale. Elle a investi la Zona quente en décembre 2014, à la suite d’une expérience de travail malheureuse en Afrique du Sud, à Nelspruit, proche de la frontière mozambicaine. Elle y vit avec ses deux enfants, à sa charge, ainsi que ses deux sœurs, qui élèvent également leurs enfants respectifs. Seule sa mère, qui cultive le champ familial, est en position de pourvoir à leur alimentation. L’ensemble des femmes de la famille vivent sans leurs maris ou les pères de leurs enfants, qui ne subviennent pas ou plus à leurs besoins. Cette situation est commune dans les campagnes du sud du Mozambique, marquées par une polygamie masculine qui s’appuie sur des situations migratoires d’entre-deux (Tvedten et al., 2010). L’envoi d’argent de son frère, migrant en Afrique du Sud, à sa mère, créé de fréquentes disputes entre les trois sœurs, en attente d’une redistribution. R. refuse que ses enfants grandissent dans ces rapports sociaux de dépendance ; elle souhaite être indépendante à l’égard de la famille. R. a vécu une expérience migratoire malheureuse en Afrique du Sud, qui s’est soldée par son entrée sur le marché du sexe dans la banlieue de Johannesburg. À son retour, elle se rend dans la Zona quente. Elle s’y rend trois à quatre jours par semaine, sans lieu pour dormir ou se reposer. R. se débrouille ainsi, somnole dans les bars ou cafés, le jour ou la nuit, entre deux clients. Elle a pris « l’habitude ». Elle récolte 300 à 1000 mt par jour, soit un revenu mensuel qui oscille entre la valeur du salaire minimum et celle de 10.000 mt. R. revient toujours de la Zona quente avec des achats pour ses enfants : fournitures pour l’école, vêtements, biens alimentaires. Quand R. est à Manhiça, elle travaille au champ avec sa mère et couvre également une partie de ses frais alimentaires, tout comme son frère demeuré en Afrique du Sud. R. n’a été que trois années à l’école élémentaire. R. n’entrevoit pas d’autres perspectives pour améliorer ses conditions de vie que les rapports sexuels tarifés, en dehors d’un namorado providentiel. L’échec de son parcours scolaire, sentimental et migratoire l’ont conduit à désirer une plus grande maîtrise de sa sexualité dans ses aspects compensatoires (Tabet, 2004).

Pour éviter le stigmate, R a épousé le rôle masculin du migrant en Afrique du Sud, en redistribuant une partie de ses revenus sous forme de biens alimentaires. Elle entretient par ailleurs, avec soin, les figures de la bonne mère et de la bonne fille en s’investissant dans l’espace domestique. Pour donner de la robustesse à sa nouvelle position sociale, R. a produit un récit qui légitime la détention d’argent. Dans ce récit, proposé à sa famille, l’argent n’est pas celui de R. ; il provient d’un namorado qui l’invite chez lui, à Maputo, chaque semaine. R. entretient donc une troisième figure légitime de la sexualité transactionnelle, celle de la femme rurale dépendante d’un namorado en ville. Forte de son expérience dans le sud du Mozambique, puis celle, plus urbaine, en Afrique du Sud, R. maîtrise les normes sociales construites autour des rapports sociaux de sexe. Avec trois années de scolarité, R. sait qu’il lui est impossible de prétendre à un emploi formel et bien rémunéré en ville (son argent aurait pu être gardé jusqu’au jour habituel de paie des travailleurs pour mettre en scène la fin de mois – pratique courante dans la Zona quente). Dans les représentations de R., détenir de l’argent ne peut être expliqué que par une activité de commerce informel, un emploi de domestique dans la Cidade, ou encore la fréquentation d’un homme (associé à la figure du travailleur). Ces trois schémas narratifs sont associés à la détention de faibles sommes d’argent. R. a intériorisé les normes de la circulation de l’argent dans les campagnes du Sud du Mozambique (Tvedten et al., 2010 ; Mercandalli, 2013).

Une citadinité paradoxale, centrée sur l’espace domestique

À l’instar de R., les femmes démasquées sont engagées dans la production d’un autre récit de soi, en conformité avec les figures citadines plus légitimes, celles qui ne portent pas le stigmate de la prostitution. La peur d’être renvoyée du domicile familial ou d’être rejetée par la figure maternelle conduit à mettre en scène d’autres présentations de soi, qui reprennent les signes ou les symboles d’une identité sociale valorisée ou non problématique. Cette mise en scène nécessite d’identifier « some signes carrying social information, being present, first of all reasons, have only an overlay of informational function » (Goffman, 1963 : 45). Le travestissement de leur sexualité s’appuie donc sur la maîtrise des informations qui déterminent la valorisation ou la stigmatisation des identités sociales. Il apparaît robuste s’il s’accompagne d’une refonte des pratiques sociales et spatiales qui structurent leur quotidienneté. Ainsi, les femmes de la Zona quente font le choix de reproduire, en partie, la quotidienneté de jeunes femmes en situation monoparentale, vivant au domicile de leurs parents. Sans emploi, peu scolarisées, avec des jeunes enfants à leur charge, dans des familles regroupant plusieurs générations, ces femmes sont, plus que toute autre catégorie sociale, assignées à résidence. La présentation de soi se construit dans un fort investissement des espaces domestiques, ainsi que dans la mise en scène d’un quotidien construit sur l’absence de revenus propres, ou très faibles.

L., 26 ans, a été démasquée par sa mère, lors de sa première sortie dans la Zona quente, à 17 ans. L. a ajusté au fil des années sa stratégie de contournement du stigmate, en apprenant à mimer la quotidienneté des jeunes femmes qui élèvent seules leurs enfants, au domicile de leurs parents. L. se refuse à faire semblant de vivre des aléas du petit commerce. Elle a construit un récit qui accorde un rôle central aux rapports sociaux d’interdépendance. Dans ce récit, elle obtient, des pères absents, un peu d’argent chaque mois pour alimenter ses deux filles et acheter des biens essentiels pour la maison. Pour lui donner de la robustesse, L. limite son activité et sa mobilité. Elle sort uniquement le vendredi après-midi, vers 14 heures, sauf quand sa mère voyage en Afrique du Sud (elle peut alors sortir plusieurs nuits de suite dans la Zona quente). Ce jour de la semaine, elle a pris l’habitude de dire à sa mère qu’elle sort faire des courses avec des amies. À 14 heures, L. se trouve dans la Baixa ; elle déambule seule, elle s’ennuie. Vers 17 heures, quand la Zona quente se transforme en marché du sexe, elle se rend dans son bar habituel. Elle y retrouve ses copines. L. aime s’amuser dans la Zona quente, elle en profite pour changer d’ambiance et boire quelques bières. Le reste de la semaine, L. ne sort pas de sa maison, sauf pour aller au marché du quartier et acheter des produits pour cuisiner. L. ne souhaite pas rompre avec sa famille, « parce que cette vie-là, c’était pas pour cela ». Le récit du quotidien de L. est commun à l’ensemble des femmes interrogées et démasquées dans leur sexualité. Les femmes se rendent dans la Zona quente uniquement dans la journée, faisant croire à un travail de domestique pour des particuliers ou elles limitent leurs déplacements à quelques soirées par mois. Dans tous les cas, elles n’y passent plus la nuit : elles rentrent dans l’intervalle de temps qui correspond aux migrations pendulaires des travailleurs, entre le centre-ville et les quartiers périphériques, soit au plus tard vers 21 heures. La reconfiguration de leur mobilité s’inscrit en décalage avec celle des hommes qui fréquentent la Zona quente. Cette contrainte spatio-temporelle peut conduire les femmes à adopter des pratiques sexuelles à risque, qu’elles s’interdisent pourtant. Par-delà les enjeux sanitaires et sécuritaires, la contrainte financière qui pèse sur le choix des pratiques sexuelles altère l’estime de soi et la confiance dans l’avenir (Mc Millan et al., 2018).

L., entretien dans son quartier de résidence, février 2015, Maputo

« Il y a des filles, elles ont des namorados (amoureux) qui savent, et qui les accompagnent jusque là-bas, qui les attendent sur la route, à leur retour, ou dans la Zona même, dans un bar. C’est le cas d’une de mes amies. Qui paie le loyer ? C’est elle. Qui cuisine ? Encore elle. Le mari se lève et reste assis. C’est une femme libre, la seule chose qu’il demande c’est qu’elle rentre avec le dernier chapa (mini-van). Il va la chercher, puis ils prennent une douche, ils dorment. La vie continue ainsi, sans que personne ne « découvre » où est-ce qu’elle va. (…). C’est la vie d’aujourd’hui. Qu’est-ce que veulent les hommes ? Eux aussi, ils veulent la bonne vie… »

Les femmes démasquées de la Zona quente n’entreprennent pas de changement de vie. Les rémunérations permettent d’être à l’abri des besoins les plus élémentaires – alimentaires, vestimentaires, éducation, santé – mais ne sont plus suffisants pour soutenir le projet d’une autre vie en ville. Cette autre vie est souvent rêvée à travers la scène d’un déménagement dans un autre quartier, pour vivre seule ou en couple, en tant que propriétaire. Dans les récits de L. et de R., la gestion du stigmate nécessite d’épouser, au plus près, les réalités de la vie quotidienne des femmes socialement et spatialement dépendantes à Maputo. Si la mise en visibilité de ces pratiques citadines atténue le contrôle social de leur mobilité dans la ville, elle vient acter la fin du projet d’une autre vie en ville. L’adoption de la quotidienneté de femmes assignées à résidence implique de travailler de jour ou de limiter leur activité à une fréquence occasionnelle. Par conséquent, elles connaissent toutes une baisse drastique de leurs rémunérations. Leur rémunération permet la satisfaction des besoins essentiels et d’entretenir une certaine distance avec les membres de la famille. Néanmoins, la possibilité qu’une femme de la Zona quente achète un terrain en ville, seule, pour « tout recommencer », semble devenu inaccessible. L. a abandonné l’idée d’avoir sa maison, et de vivre seulement avec ses deux filles. Le constat d’une assignation spatiale et sociale à l’espace domestique, dans lequel cohabite souvent deux à trois générations, amène les femmes à repenser leur rapport à la Zona quente. A la recherche d’une « vie normale », la majorité des femmes interrogées démasquées, comme L., investissent la Zona quente comme un lieu de possibles rencontres matrimoniales. La perspective d’un mariage, ou d’une union sérieuse, ne représente pas forcément la fin de la Zona quente : la relation matrimoniale est dorénavant le seul espoir d’investir un autre lieu de vie, un autre quartier, dans lequel il est possible de se reconstruire loin de l’identité assignée de la prostituée. En l’absence de discrimination ressentie dans la Zona quente, au contact des hommes, l’expérience du stigmate de la prostitution se construit avant tout dans les espaces domestiques, souvent féminins, dans le sud du Mozambique.

Conclusion

Cet article aborde le sujet des femmes qui travestissent leur citadinité en raison de leurs pratiques sexuelles. Les pratiques sociales et spatiales qui structurent la vie quotidienne, ainsi que les rapports sociaux et les identités, sont profondément affectés par le stigmate de la prostitution. Les femmes de la Zona quente sont d’autant plus exposées à un recentrement de leur citadinité au niveau des espaces domestiques qu’elles inscrivent leur pratique de la Zona quente dans les registres légitimes de la sexualité transactionnelle. En effet, nombre d’entre elles ne comprennent pas la stigmatisation dont elles font l’objet. L’instrumentalisation de la sexualité à des fins matérielles est perçue, par ces femmes, comme ordinaire. La sexualité transactionnelle est un mode d’accès rapide à la consommation, et une modalité de construction et d’affirmation du statut social (Masvawure, 2010 ; Chatterji et al. 2012). À Maputo, dans le milieu des élites circule le mythe de ces jeunes femmes, étudiantes, issues de familles aisées, qui partiraient chaque mois, pour un ou deux weekend, proposer leurs services dans les milieux d’affaires à Luanda. Dans chaque milieu social, la sexualité transactionnelle produit ainsi ses mythes urbains et ses clés d’une sexualité émancipatrice (Leclerc-Madlala, 2003 ; Masvawure, 2010). Néanmoins, la sexualité transactionnelle renferme à Maputo ses codes sociaux, ses pratiques, ses frontières (Sumich, 2005). La permanence du stigmate de la prostitution à Maputo représente toujours un moyen d’entraver l’autonomie sociale et spatiale des jeunes femmes désirant investir la ville par elles-mêmes.

La littérature sur la sexualité des femmes en Afrique subsaharienne tend à se désintéresser de la ville comme cadre de l’expérience (Chant, 2013). La nécessité de prendre en compte un canevas de relations sociales pour comprendre la sexualité des femmes, et les contraintes qui pèsent sur elle, est soulignée dans l’étude de la pandémie du VIH (Chatterji et al., 2012 ; Stoebenau et al., 2016 ; Mac Millan, 2018). Néanmoins, cette littérature se focalise sur l’intériorisation et la négociation des normes de l’échange sexuel et affectif. Les contraintes qui pèsent sur la sexualité féminine sont formulées de manière binaire, opposant hommes et femmes dans leurs réalités sexuelles et leurs trajectoires économiques et sociales. Le cas de Maputo offre l’occasion de penser les liens entre sexualité transactionnelle et droit à la ville en dehors de ce schéma. À Maputo, définir la sexualité comme pouvoir et comme ressource pour s’affranchir de places sociales et spatiales positionne l’enjeu du droit à la ville depuis le point de vue des femmes et leurs expériences de la citadinité.

Karine Ginisty est Première Assistante à l’Institut de Géographie et Durabilité, Laboratoire Développement, Sociétés, Environnements, de l’Université de Lausanne. Ses thèmes de recherche : gouvernance urbaine, justice spatiale, autoritarisme, espaces vécus des femmes.

–

Couverture : dans le quartier de Mafalala à Maputo, limitrophe du centre-ville, une femme vend au détail quelques denrées alimentaires, devant son domicile. Cette pratique est commune dans les quartiers périphériques ; elle participe à la subsistance des femmes assignées à résidence (Ginisty, 2009).

Bibliographie

Arnfred S. 1988, « Women in Mozambique: Gender Struggle and Gender Politics » Review of African Political Economy, N°41, 5-16.

Arnfred S., 2001, « Family forms and gender policy in revolutionary Mozambique (1975-1985) », Collection Travaux et Documents, Centre d’Etude d’Afrique Noire, n°60-61, 34 p.

Arnfred S. (dir.), 2004, Re-thinking sexualities in Africa, almqvist et Wiksell Tryckeri, 276 p.

Chant S., 2013, « Cities through a ‘Gender Lens’: A Golden ‘Urban Age’ for Women in the Global South? » Environment and Urbanization, 25, N°1, 9–29.

Chatterji M., Murray, N., London, D. et Anglewicz, P., 2005, « The factors influencing transactional sex among young men and women in 12 sub-Saharan African countries ». Biodemography and Social Biology, 52, 56–72.

Coquery-Vidrovitch C., 1994, Les Africaines : histoire des femmes d’Afrique subsaharienne du XIXe au XXe, Paris, La Découverte, 406 p.

Do Nascimento N., Costa A. et Chapman J., 2018, « Characterizing Male Sexual Partners of Adolescent Girls and Young Women in Mozambique », Measure Evaluation, University of North California, 45 p.

Gervais-Lambony P., 1994, De Lomé à Harare. Le fait citadin. Paris, Karthala, 472p.

Gervais-Lambony P., 2001, « La citadinité, ou comment un mot peut en cacher d’autres… », pp. 92-108, in Dorier-Apprill E. (dir.), Vocabulaire de la ville. Notions et références, Paris, Éditions du Temps, 191 p.

Ginisty K., 2014, Inégalités et (in)justices spatiales à Maputo (Mozambique) : pratiques des services urbains, Thèse de doctorat de géographie, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, 366 p.

Goffman E., 1963, Stigma : notes on the management of spoiled identity, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 147 p.

Gondola D., 1997, « Unies pour le meilleur et pour le pire. Femmes africaines et villes coloniales : une histoire du métissage », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, en ligne, 6 | 1997.

INE, 2006, « Inquerito Integrado a força do trabalho (IFTRAB) », Maputo, 88 p.

Jacquot S., Sierra A. et Tadié J., 2016, « Informalité politique, pouvoirs et envers des espaces urbains », L’Espace Politique, en ligne, 29 | 2016-2.

Karlyn A. S., 2005, « Intimacy Revealed : Sexual Experimentation and the Construction of Risk among young people in Mozambique », Culture, Health and Sexuality, Vol. 7., N°3, African Sexualities, 279-292.

Leclerc-Madlala S., 2003, « Transactional sex and the pursuit of modernity ». Social Dynamics, N°29, 213–233.

Lefebvre H., 1968, Le Droit à la ville, Editions Anthropos, Paris, 164 p.

Leigh Dysney J., 2008, Women’s Activism and Feminist Agency in Mozambique and Nicaragua, Temple University Press, Philadelphia, 283 p.

Lesourd C., 2009, « Routes de commerçantes. Itinéraires de femmes. De quelques big women mauritaniennes d’hier et d’aujourd’hui », in M. Cheikh & M. Péraldi (dir.) Routes, Voyages et Circulations au féminin entre Afrique et Méditerranée, Casablanca, Le Fennec Éditions & Karthala, 73-93.

Masvawure T., 2010, « ‘I just need to be flashy on campus’: female students and transactional sex at a university in Zimbabwe », Culture, Health & Sexuality, 12:8, 857-870.

Manuel S., 2005, « Obstacles to Condom Use among Secondary School Students in Maputo City, Mozambique » Culture, Health & Sexuality, Vol. 7, N°. 3, 293-302.

Mac Millan K., Worth H. et Rawstorne P. 2018, « Usage of the Terms Prostitution, Sex Work, Transactional Sex ans Survival Sex: their utility in HIV Prevention Research », Arch Sex Behav, 1517-1527.

Melo V., 2013, « Urbanismo português na cidade de Maputo : passado, presente e futuro ». Urbe, en ligne, vol.5, n°1, 71-88.

Mercandalli S., 2013, Le rôle complexe des migrations dans les reconfigurations des systèmes d’activités des familles rurales : la circulation comme ressource ? Localité de Leonzoane 1900-2010, thèse de doctorat en Sciences Economiques, Université Paris-Sud/CIRAD, 499 p.

Morange M. et Spire A., 2014, « Le droit à la ville est-il soluble au Sud ? », Métropolitiques, en ligne.

Morange M et Spire A., 2017, « Mise en ordre, mise aux normes et droit à la ville : perspectives croisées depuis les villes du Sud », Métropoles, en ligne, 21 | 2017.

Sheldon K., 1999, « Machambas in the City : Urban Women and Agricultural Work in Mozambique », Lusotopie, n°6, 121-140.

Sheldon K., 2003. « Markets and Gardens: Placing Women in the History of Urban Mozambique », Canadian Journal of African Studies, Vol. 37, N°2/3, 358-395.

Stoebenau K., Heise L., Wamoyi J. et Bobrova N., 2016. « Revising the understanding of « transactional sex » in Sub-Saharian Africa: a review and Synthesis of the literature », Social Science and Medecine, 168, 186-197.

Sumich J.M., 2005, Elites and Modernity in Mozambique, thèse de doctorat en anthropologie sociale, London School of Economics, 224 p.

Penvenne J-M., 2004, « ‘A xicomo xa lomu iku tira’, Citadines africaines à Lourenço Marques (Mozambique, 1945-1975) »., Le Mouvement social, N°204, 81-92.

Tabet P., 2004, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan, Bibliothèque du féminisme, 207 p.

Tveden I., Paulo M. et Tuominen M., 2010, « ‘Não fica bem que uma mulher seja chefe quando existem homens’ Género e Pobreza no Sul de Moçambique », Chr. Michelsen Institute, 50p.

Tvedten I., 2011, « Mozambique Country Case Study: gender equality and development », Background paper World Development Report 2012, Word Bank, 30 p.

Vivet J., 2012, Déplacés de guerre dans la ville. La citadinisation des deslocados à Maputo (Mozambique), Paris, Johannesburg, IFAS-Karthala, 366 p.

_

Pour citer cet article : Ginisty K., 2019, « Bouger dans le centre-ville de Maputo pour se prostituer : regard sur les citadinités contraintes », Urbanités, #11 / Bouger en ville, en ligne.

- Entretiens réalisés en langue portugaise, et traduits ici en français. [↩]

- Toponyme qui désigne la ville de Maputo, jusqu’en 1976. [↩]

- La population indigène est une catégorie statistique utilisée par le pouvoir colonial pour désigner la population noire dans ses colonies et codifier les règles de la coprésence avec les colons européens. [↩]

- Le marché locatif de cour offre des logements à bas coût ; il fait référence à une ou plusieurs dépendances, constituées d’une seule pièce, sur le terrain du propriétaire. [↩]

- En 2015, un euro a pour valeur de change 40 meticais (mt). [↩]

- À cette date, la valeur du salaire minimum était d’un peu moins de 5.000 mt. [↩]