#4 / Marseille, carrefour du XIXe siècle

Thibault Bechini

–

–

L’article de Thibault Bechini au format PDF

Si, comme le pensait Walter Benjamin (1989), Paris a été la capitale du XIXe siècle, il se pourrait bien que Marseille en ait été le carrefour. Le grand port méditerranéen, parfois présenté comme la « porte de l’Orient », est souvent réduit à sa fonction de plaque-tournante au sein de l’Empire français. Loin de n’être qu’un grand port colonial, étape sur les routes de l’Afrique et de l’Asie, Marseille s’affirme à la fin du XIXe siècle comme un point de contact majeur entre l’ « Extrême-Occident » (Rouquié, 1987) et l’Extrême-Orient, colonisé (Indochine) ou non (Japon). Son activité est le reflet de la financiarisation accrue des échanges à la veille de la Première Guerre mondiale. Qualifiée de « porte Sud » de la France (Blanchard, Boëtsch, 2005), Marseille se révèle être un des principaux nœuds dans l’entrelacs des routes maritimes ouvertes au XIXe siècle.

Le prisme de la ville portuaire permet d’analyser des migrations « au long cours », entre pôles d’égale importance, disséminés à travers le monde1. La figure de l’archipel remplace le schéma centripète « Paris/province » ; elle permet de nuancer l’image traditionnelle de la révolution des transports en France, symbolisée par le réseau ferré en étoile dont toutes les lignes convergent vers Paris (Caron, 1997). Le cadre national implose : les migrations analysables débordent largement l’espace impérial français ; les matériaux topologiques produits – des discours savants aux encarts publicitaires – démultiplient les horizons et connectent Marseille au reste du monde.

Il n’est pas toujours facile de cartographier la révolution des transports et des routes maritimes. Sa matérialité est plus diffuse que celle de la révolution ferroviaire : en l’absence d’emprise au sol, les lignes de navigation et leurs combinaisons d’escales ne peuvent être connues qu’à travers les archives. La conséquence en est l’oubli progressif de la fonction nodale de Marseille au début du XXe siècle. À la fixité du chemin de fer, à la possibilité d’une « archéologie ferroviaire », s’oppose la variabilité des escales portuaires, laissées à l’appréciation des compagnies de navigation et soumises à reconfiguration dans le temps. Le réseau ne se présente pas comme une arborescence avec des ramifications hiérarchisées, mais comme un entrelacs de lignes mouvantes, qui renseignent l’historien sur le dynamisme des relations commerciales et financières tissées par différents points du réseau à un moment t. Plus qu’un cas d’école, la ville portuaire apparaît comme un support méthodologique fécond pour l’histoire connectée et favorise les approches transnationales (Zúñiga, 2011). Ainsi, dans ses dimensions architecturale et urbaine, la ville portuaire, quelle qu’elle soit, est le point de rencontre de transferts multiples, techniques et culturels. De manière exemplaire, les jeux de miroir qui lient Marseille et Buenos Aires à la fin du XIXe siècle révèlent une culture de la construction alimentée par toutes sortes de circulations transatlantiques (main d’œuvre, matériaux, capitaux), au point qu’un observateur du début du XXe a pu qualifier la capitale argentine de « Marseille de l’Atlantique » (Walle, 1912). Aussi, peut-on dire que, par essence, la ville portuaire est une ville migrante.

—

La ville connectée

Penser Marseille comme carrefour permet de mettre en évidence un archipel de villes portuaires formant un réseau au sein duquel les hommes se déplacent. Les escales desservies par les compagnies de navigation reflètent les relations qui s’établissent entre différents points, le plus souvent au gré d’opportunités commerciales et financières. Ces opérations marchandes ne s’inscrivent pas nécessairement dans un cadre colonial et les routes maritimes révèlent le dynamisme d’un impérialisme financier, largement nourri par les visées expansives des négociants marseillais, qui excède les limites de l’Empire français. Les lignes de navigation proposées au départ de Marseille par la Compagnie des Messageries Maritimes, créée en 1851, rendent compte de la vitalité de ces échanges. L’estuaire de la Plata est desservi dès 1860, l’Extrême-Orient à compter de 1862, l’Océan Indien à partir de 1864. Ainsi que le note Marie-Françoise Berneron-Couvenhes, les Messageries Maritimes disposent du « réseau de lignes régulières le plus important par l’étendue qu’aucune compagnie française ne desservit jamais » et qui rayonne depuis Marseille, de la Plata au Japon, de la Mer du Nord à la Nouvelle-Calédonie, contribuant à l’élaboration d’une « nouvelle géographie mondiale des transports » (2007). L’écrivain Pierre Benoît (1886-1962), dans ses Souvenirs de voyages publiés à titre posthume, définit éloquemment les Messageries Maritimes comme « les deux mains de la France qui se rejoignent à l’autre bout de la terre » (1988 ; cité in Berneron-Couvenhes, 2007).

—-

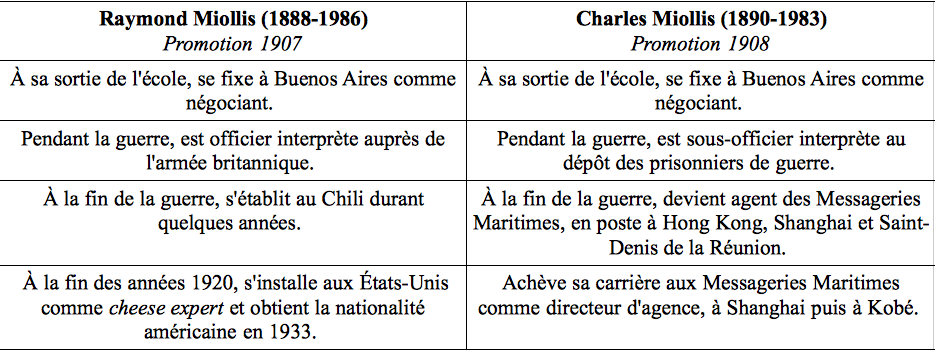

Les acteurs se trouvent face à un au-delà toujours repoussé ; avec le percement du canal de Suez, achevé en 1869, et la multiplication des lignes de navigation à vapeur, négociants et personnels des compagnies maritimes – qu’ils soient marins ou agents administratifs – se muent en véritables globe-trotters. Les uns et les autres sont souvent issus de l’École Supérieure de Commerce de Marseille (ESCM), fondée en 1872, dont la « section coloniale » assure la formation des agents commerciaux réclamés par les comptoirs d’outre-mer, tandis que la « section de marine marchande » contribue à celle des officiers des compagnies de navigation2. La mise en parallèle des itinéraires transcontinentaux de deux frères appartenant respectivement aux promotions 1907 et 1908 permet d’appréhender la diversité des connexions établies entre Marseille et le reste du monde.

Itinéraires de Raymond et Charles Miollis, anciens élèves de l’École Supérieure de Commerce de Marseille (Bechini, 2014).

___

Des liens multiples tissés entre Marseille et les ports desservis par les compagnies de navigation phocéennes, résulte la production d’abondants matériaux topologiques, à travers lesquels sont tenus toutes sortes de discours sur l’outre-mer, proche ou lointain. Les encarts de la presse commerciale indiquent aux négociants les débouchés qu’ils peuvent envisager à travers le monde. Certains organes de presse marseillais, comme le Journal Commercial et Maritime de la Société pour la Défense du Commerce et de l’Industrie, sont en partie dédiés à ce type d’informations commerciales. Ainsi, dans le numéro du 9 septembre 1910, les lecteurs peuvent-ils apprendre que « la consommation des fromagesaux États-Unisaugmente ; aussi les importations (principalement de Camembert et de Roquefort) ne font-elles que progresser », tandis qu’ « on signale à Rosario (République Argentine), des demandes intéressantes pour la quincaillerie, le ciment, les couleurs et vernis, les fournitures électriques, les huiles, les conserves alimentaires, et la mercerie ». C’est à travers ce bric-à-brac discursif que le lectorat marseillais se trouve quotidiennement mis en contact avec l’étranger.

À ces discours commerciaux s’ajoutent les discours savants, notamment ceux qui émanent de la Société de Géographie de Marseille, dont les membres, souvent en relations d’affaires avec l’outre-mer, ne sont pas des érudits de cabinet, mais des individus qui, pour la plupart, ont voyagé. Au sein de cette institution, on peut mettre en avant le rôle des médecins de bord des compagnies de navigation, savants et voyageurs à la fois, qui n’hésitent pas à proposer à leurs collègues conférences et projections photographiques. L’un d’eux, le docteur Louis Laure (1876-1965), tire profit de ses séjours répétés en Argentine et au Brésil pour se lancer dans la rédaction de plusieurs brochures, dans lesquelles il s’intéresse tantôt aux Progrès du Brésil (1924), tantôt à l’industrie frigorifique argentine (Laure, 1926).

Romanciers et poètes ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit de chanter l’ouverture de Marseille sur le monde. Avec la publication en 1921 de son recueil Et l’au-delà de Suez, Louis Brauquier (1900-1976), agent des Messageries Maritimes, rend compte des perspectives nouvelles que le percement du canal de Suez a offert aux poètes voyageurs3. Affecté successivement aux agences d’Alexandrie, Shanghai, Sydney et Djibouti, Louis Brauquier façonne une œuvre qui fait à la fois l’éloge de la cité phocéenne et de la Liberté des mers – titre d’un de ses recueils, paru à Alger en 1942. Marcel Pagnol admettait volontiers que Louis Brauquier lui avait fourni le modèle de son « Marius », archétype littéraire de tous ces Marseillais voyageurs qui n’hésitèrent pas à courir le monde à l’époque où leur ville se trouvait à la croisée de routes de navigation multiples (Coulet, Brauquier, Baude et al., 2001)4.

—

—

L’intrication de ces différents discours atteste du foisonnement discursif qui caractérise la ville portuaire et confirme le rôle de Marseille comme carrefour. On ne s’étonne guère que Et l’au-delà de Suez s’ouvre sur ces vers (Brauquier, 1921) :

« Toutes les puissances du globe

Sont là, dans la ville maritime

Où débarquent, brûlent et passent

Les races multipliées.

Dans la cohue des idiomes,

Au hasard des chants et des rixes,

Et surgissant des faits divers,

J’exalte toutes les puissances. »

—-

—-

La ville migrante

Dans sa matérialité même, la ville portuaire se trouve modelée par les paramètres d’un système constructif proprement circulatoire. Les hommes, les techniques et les matériaux circulent de port en port. La mise en regard de Marseille et de Buenos Aires permet d’observer qu’en dépit de l’haussmannisation de leurs centres-villes, les deux ports présentent des quartiers périphériques aux profils comparables. Alors que l’on présente traditionnellement Buenos Aires comme le « Paris austral », la notation d’un observateur du début du XXe siècle, qui voit dans la capitale argentine le « Marseille de l’Atlantique », est sans doute beaucoup plus juste (Walle, 1912).

La mise en regard de ces villes se trouve justifiée par le rôle que toutes deux jouent comme réceptacles de l’immigration italienne à la fin du XIXe siècle. Rappelons qu’en 1881, la France était le principal débouché de l’émigration italienne (38 % de l’effectif total) et que l’Argentine figurait en deuxième position, devançant alors les États-Unis (Milza, 1981). En 1911, la France demeurait le premier pays d’accueil des Italiens en Europe, le troisième dans le monde en pourcentage annuel, après les États-Unis et l’Argentine (Milza, 1986). De ces constats statistiques découle toute une littérature qui compare volontiers Marseille à Buenos Aires. En 1901, le vice-consul Rossi dans son rapport sur « La colonie italienne de Marseille », souligne qu’« aucune ville d’Europe ne contient une colonie étrangère d’une seule nationalité d’une telle ampleur. Il faut aller à Buenos Aires ou à São Paulo pour trouver des situations semblables » (Milza, 1981 : 216). La comparaison des deux villes est d’autant plus probante que, dans les dernières décennies du XIXe siècle, les effectifs démographiques y sont tout à fait comparables : en 1887, Buenos Aires comptait 433 000 habitants, tandis que Marseille en réunissait un peu de plus de 403 000 en 1891. Ajoutons que, pour les migrants italiens, Marseille est souvent une étape sur la route de la Plata, certaines familles résidant quelques années dans la cité phocéenne avant de s’embarquer pour Buenos Aires.

Les deux villes présentent des profils urbains comparables, qui, eux aussi, invitent à la mise en regard. L’importante réserve foncière dont disposent les deux cités rend possible la multiplication, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, des opérations de lotissement spontanées. Dans les quartiers périphériques apparaissent des typologies résidentielles dont les similitudes sont frappantes : le morcellement des anciennes propriétés rurales se traduit, tant à Marseille qu’à Buenos Aires, par la création de parcelles étroites en façade (7 à 9 mètres de largeur), mais relativement profondes. Les types d’habitat qui se répandent alors fournissent un canevas reproduit de rues en rues, de quartiers en quartiers, celui du « trois-fenêtres marseillais » (Bonillo, 1978) ou de la casa chorizo porteña (Matamoro, 1971). L’usage de matériaux de construction communs5, le recours à des solutions techniques similaires introduites par la main d’œuvre italienne – connue notamment pour sa maîtrise des techniques cimentières – concourent à la mise en place de types d’habitat populaires, qui, avec l’accession à la petite propriété, favorisent l’émergence de couches moyennes urbaines, très souvent issues, dans les deux villes, de l’immigration. Ces quartiers périphériques populaires se muent peu à peu en quartiers de classes moyennes issues de l’immigration. Décrivant les faubourgs de Marseille, Marcel Roncayolo les qualifie de « petits fragments de la vie urbaine », où existent une sociabilité de proximité et des « conditions sans doute favorables à l’intégration progressive des classes populaires et des contingents d’immigrants » (Vial, 1991) ; de manière comparable, Eduardo J. Míguez évoque ces « quartiers de Buenos Aires aux modestes racines ouvrières qui, peu à peu, se transforment en respectables quartiers de classes moyennes » (Gelman, 2011).

Maison de rapport construite pour le compte de l’entreprise La Constructora Argentina. Dessin de façade portant la signature du constructeur, Bacciarini, conservé aux archives de l’Institut Historique de Buenos Aires (Bechini, 2011).

Si le trois-fenêtres est traditionnellement présenté comme une typologie habitative marseillaise (Bonillo, 1978), il est fréquemment utilisé à Buenos Aires, dont les parcelles étroites ont le même gabarit que celles de Marseille. Son origine est vraisemblablement génoise et sa diffusion rendue possible par la grande mobilité de la main d’œuvre italienne spécialisée dans le bâtiment.

—

Partant de là, il semble possible de parler de « ville migrante ». La notion de « territoires migrants » a été mobilisée par Judith Rainhorn dans son introduction à l’ouvrage collectif Petites Italies dans l’Europe du Nord-Ouest, Appartenances territoriales et identités collectives à l’ère de la migration italienne de masse (2005). Cette notion permet d’appréhender les formes de marquage de l’espace spécifiques aux territoires investis par les populations migrantes. Dans le cas particulier de la migration italienne, elle est redevable de l’historiographie nord-américaine sur les « petites Italies » ; Judith Rainhorn s’interroge notamment sur la recevabilité de la notion de « little Italy » hors de l’espace états-unien et sur la pertinence de son emploi pour désigner des quartiers européens marqués par la présence italienne. Pour questionner ces processus de territorialisation, Judith Rainhorn s’intéresse aux contenus sociaux et culturels qui différencient le groupe italien des groupes environnants et se demande dans quelle mesure l’habitat ou le mode de vie peuvent être des « supports de culture », selon l’expression forgée par l’anthropologue Fredrik Barth (1969).

L’adoption d’une perspective supra-nationale permet de saisir comment s’élabore dans la migration une culture spécifique de la construction commune aux quartiers périphériques de Marseille et de Buenos Aires. Outre l’intérêt porté au phénomène migratoire, la prise en compte des circulations de matériaux suggère que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, émergent des systèmes constructifs dont les propriétés – humaines et techniques – remettent en question le cloisonnement supposé des marchés nationaux de la construction. Plutôt que d’aborder en termes bilatéraux les échanges liés au secteur de la construction, la prise en compte du phénomène migratoire – qui connecte trois territoires au sein de l’espace euro-américain : l’Italie, la France et l’Argentine – met l’accent sur des transferts humains et techniques qui invalident la compartimentation traditionnelle des circulations étudiées (franco-argentines ; italo-françaises ; italo-argentines). Plutôt que d’appréhender ces échanges à travers les notions de « modèle » ou d’ « hybridation », il semble plus juste de parler de déclinaisons marseillaises et porteñas d’une même culture euro-américaine de la construction, qui transcende le cloisonnement des espaces nationaux, y compris dans la production des quartiers populaires. La ville migrante n’est pas seulement la ville des immigrants ; elle est aussi ce système constructif d’essence circulatoire, qui donne aux quartiers périphériques de Marseille et de Buenos Aires un profil commun.

Buenos Aires, quartier de Belgrano. Croisement des rues Cabildo et Mendoza (anonyme, début du XXe siècle).

—

Marseille, quartier de Saint-Barnabé. Avenue Montaigne (studio Ary, fin des années 1940).

Ces deux photographies restituent des atmosphères urbaines similaires, spécifiques des quartiers périphériques de Marseille et Buenos Aires où les immigrants s’installent de préférence. Les types d’habitat sont très proches : parcelles étroites ; façades de trois fenêtres le plus souvent ; jamais plus de un ou deux étages.

Les églises flambant neuves – de style néo-renaissant à Belgrano et néo-byzantin à Saint-Barnabé -, qui servent de point de mire à ces deux photographies, témoignent de l’urbanisation récente de ces quartiers, dont les anciennes propriétés rurales ont été morcelées et loties à compter de la seconde moitié du XIXe siècle.

—-

On peut dégager un certain nombre d’éléments constitutifs de ce système, au sein duquel la main d’œuvre se caractérise par sa mobilité. L’existence d’industries auxiliaires de la construction – comme l’industrie céramique –, dont les produits peuvent être façonnés dans des espaces nationaux différents de ceux où ils sont employés, atteste de la nature systémique et de la dimension euro-américaine du secteur. Au sein de ce système constructif, la production du cadre bâti est tributaire des mêmes logiques, le lotissement des quartiers périphériques se faisant sur la base de parcelles standards, dont le profil est le même à Marseille et à Buenos Aires. Ces paramètres de production de la ville obéissent à un « modèle libéral d’urbanisation », défini par Marcel Roncayolo comme l’expression d’une société civile animée par des propriétaires, où l’intervention publique se borne à sanctionner à retardement ce qui s’est accompli sur le terrain. Ce « modèle libéral » contribuerait à « l’absorption d’un peuplement populaire croissant fortement marqué par l’immigration » (Roncayolo, 1996) et tendrait à favoriser l’intégration urbaine des migrants, en les fixant dans les quartiers périphériques et en leur permettant d’accéder à la petite propriété6.

Dès les années 1920, la fonction nodale de Marseille au sein de l’espace maritime mondial tend à s’estomper. La French Line subit la concurrence des autres flottes mondiales, à une époque où les grands pays d’immigration de la fin du XIXe siècle développent leurs propres lignes de navigation (Frémont, 1998). L’emprise croissante de l’État sur les transports maritimes ne permet pas d’éviter le « naufrage de la marine marchande française au XXe siècle » (Berneron-Couvenhes, 2001). De manière comparable, l’émergence d’une industrie nationale dans des pays qui, à l’instar de l’Argentine de la fin du XIXe siècle, recouraient massivement aux importations pour alimenter leur secteur de la construction, modifie les modalités d’échange entre deux villes comme Marseille et Buenos Aires.

Thibault BECHINI

Thibault Bechini (Thibault.Bechini@univ-paris1.fr), ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, est actuellement doctorant contractuel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et prépare une thèse sous la direction d’Annick Lempérière. Il travaille sur les transferts culturels et techniques entre l’Europe et l’Amérique latine, et notamment sur les échanges architecturaux et urbanistiques entre l’Italie, la France et l’Argentine. Ses terrains d’enquête privilégiés sont Marseille et Buenos Aires.

___

Image de couverture : Les grandes voies de communication du globe. Carte extraite d’un manuel publié en 1914 à l’usage des classes de terminale (Gallouédec, Maurette, 1914).

—

Bibliographie

Barth F., 1969, Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of culture difference, Boston, Little, 153 p.

Benjamin W., 1989, Paris, Capitale du XIXe siècle, Paris, Le Cerf, 974 p.

Benoît P., 1988, Toute la terre. Souvenirs de voyages et inédits, Paris, Albin Michel, 473 p.

Berneron-Couvenhes M.-F., 2001, « Le naufrage de la marine marchande française au XXe siècle », Entreprises et histoire, n°27, 23-43.

Berneron-Couvenhes M.-F., 2007, Les Messageries Maritimes. L’essor d’une grande compagnie de navigation française, 1851-1894, Paris, PUPS, 839 p.

Blanchard P., Boëtsch G., 2005, Marseille, porte Sud : 1905-2005. Un siècle d’histoire coloniale et d’immigration, Marseille, J. Laffitte, 239 p.

Bonillo J.-L., 1978, Type urbain et types domestiques. Analyse architecturale du trois-fenêtres marseillais, Marseille, École d’Architecture de Marseille, 145 p.

Brauquier L., 1921, Et l’au-delà de Suez, Aix-en-Provence, Société de la revue Le Feu, 167 p.

Brauquier L., 1942, Liberté des mers, Alger, E. Charlot, 72 p.

Caron F., 1997, Histoire des chemins de fer en France, Paris, Fayard, 1997, 700 p.

Coulet M., Brauquier E., Baude J. et al., 2001, Louis Brauquier : l’album du centenaire 2000, Marseille, Bibliothèque municipale de Marseille, 115 p.

Frémont A., 1998, La French Line face à la mondialisation de l’espace maritime, Paris, Anthropos, 197 p.

Gallouédec L., Maurette F., 1914, Les Grandes puissances du globe, Paris Hachette, 606 p.

Gelman J., 2011, Argentina, t. 3 « La apertura al mundo », Madrid, Mapfre, 328 p.

Laure L., 1924, Les Progrès du Brésil, Marseille, Secrétariat de la Société de Géographie, 16 p.

Laure L., 1926, Viande congelée et frigorifiques argentins, Vannes, Lafolye frères, 26 p.

Matamoro B., 1971, La casa porteña, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 114 p.

Milza P., 1981, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, Rome, École française de Rome, 1114 p.

Milza P. (dir.), 1986, Les Italiens en France de 1914 à 1940, Rome, École française de Rome, 787 p.

Rainhorn J. (dir.), 2005, Petites Italies dans l’Europe du Nord-Ouest, Appartenances territoriales et identités collectives à l’ère de la migration italienne de masse (milieu du XIXe siècle – fin du XXe siècle), Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 209 p.

Rouquié A., 1987, Amérique latine, Introduction à l’Extrême-Occident, Paris, Le Seuil, 438 p.

Roncayolo M., 1996, Les Grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures urbaines à Marseille, Paris, EHESS, 507 p.

Vial M.-P. (dir.), 1991, Marseille au XIXe : rêves et triomphes, Marseille, Musées de Marseille, 441 p.

Walle P., 1912, L’Argentine telle qu’elle est, Paris, E. Guilmoto, 591 p.

Zúñiga J.-P., 2011, Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites, Paris, La Bibliothèque du Centre de Recherches Historiques, 288 p.

- Pour le XIXe siècle, le prisme parisien invite davantage à penser les migrations en termes de relations villes/campagnes, à court et moyen rayons. [↩]

- Pour en savoir davantage sur le fonctionnement des différentes sections de l’ESCM, on peut se reporter à la brochure commémorative éditée en 1922 lors du cinquantenaire de l’école (disponible à la Bibliothèque Nationale de France sous la cote 8-R-31901). [↩]

- Le titre même de ce recueil renvoie à une catégorie utilisée par la Compagnie des Messageries Maritimes pour fixer la rémunération de ses agents en poste « au-delà de Suez ». [↩]

- Lorsqu’il connaît le succès en 1929 avec sa pièce Marius, Pagnol aurait dit à Brauquier : « Marius, c’est Et l’au-delà de Suez, et je te dois trois millions ». [↩]

- À cette époque, l’Argentine, encore peu industrialisée, importe massivement toutes sortes d’éléments indispensables au bon fonctionnement du secteur de la construction. Les produits céramiques de fabrication marseillaise (tuiles, carreaux) y sont très employés. [↩]

- Ces hypothèses de travail font l’objet d’une thèse en cours, que l’auteur prépare sous la direction d’Annick Lempérière : « La ville migrante. Systèmes constructifs et modes d’habiter dans l’espace euro-américain. Marseille – Buenos Aires. 1860-1930 ». [↩]