#9 / Street art, rénovation urbaine et gentrification dans le Nord-Est parisien : entre marketing urbain et gender mainstreaming

Sophie Blanchard

–

–

L’article de Sophie Blanchard en PDF

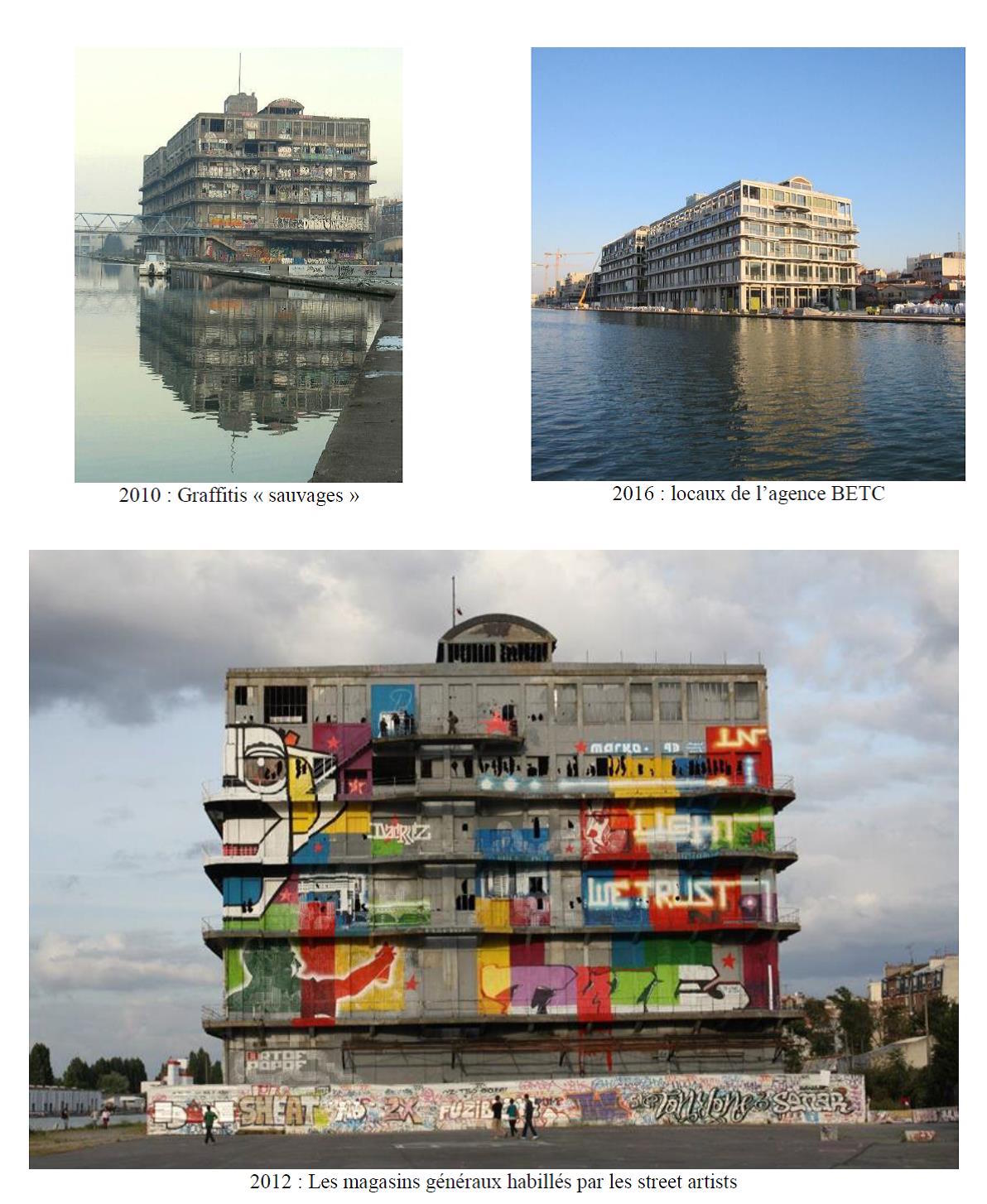

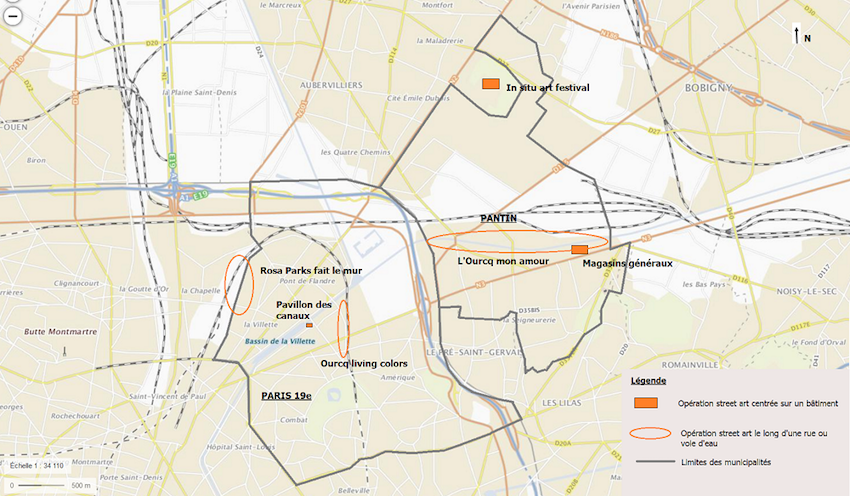

Les graffitis et les fresques fleurissent depuis le début des années 2000 le long du canal Saint-Martin et du canal de l’Ourcq, où les espaces d’expression artistique spontanée se sont multipliés. Certains d’entre eux ont été institutionnalisés sous forme de murs dédiés au street art, le long de la rue de l’Ourcq, investie dès le début des années 2000 par le graffeur Da Cruz qui y a créé en 2006, avec l’association Cultures pas sages, le festival de street art Ourcq Living Colors (figure 1), ou rue Henri Noguère au bord du bassin de la Villette. D’autres artistes investissent temporairement les friches, les interstices de la rénovation urbaine, comme on peut le voir à Pantin, au bord du canal de l’Ourcq (figure 2), tandis que se multiplient les événements street art soutenus ou organisés par les pouvoirs publics (figures 3 et 4).

Le Nord-Est parisien connaît depuis la fin du XXe siècle une dynamique de rénovation urbaine et un processus de gentrification1 qui font suite à plusieurs décennies de désindustrialisation. Le front de gentrification, parti des arrondissements péricentraux de la capitale pour gagner les communes de la proche banlieue (Clerval, 2013), avance dans des quartiers parsemés de friches industrielles qui sont de hauts lieux du graffiti. Quelle est la place du street art dans ces transformations ? Le street art, terme générique parfois qualifié de « fourre-tout » (Gerini, 2015) englobe des pratiques artistiques urbaines variées. Dans une acception extensive, il désigne « tout type d’inscriptions urbaines, (gravure, biffure, graff, tag, sticker, affiche, mosaïque, peinture murale) » (Genin, 2009 : 24). Il a une visée artistique et est parfois distingué du tag, simple signature. La particularité du street art est d’être une pratique spontanée et transgressive, héritière depuis les premiers graffiti new-yorkais d’un mouvement contestataire (Goldstein, 2009). Art éphémère, à la croisée entre pratique populaire et contestataire et art légitime institutionnalisé (Genin, 2008), le street art, qui s’affiche désormais dans les galeries et voit émerger des figures d’artistes médiatisées comme Banksy, occupe donc une place spécifique dans les politiques culturelles urbaines. En témoignent les injonctions contradictoires de la mairie de Paris, qui mène une politique d’effacement et de répression des tags et graffitis tout en préservant des espaces dédiés à un street art devenu patrimoine local dans certains quartiers comme Belleville. La pratique du street art s’est développée notamment dans les espaces de friches urbaines, sur les murs de bâtiments à l’abandon, nombreux dans des espaces urbains en proie à la désindustrialisation. Ces espaces sont propices aux réalisations de grand format, comme le graff (dessins ou inscriptions à la bombe de peinture aérosol) ou les fresques, qui exigent du temps et de la place. Ils sont aussi des lieux privilégiés de l’institutionnalisation du street art (Talamoni, 2015), par le biais de commandes qui se rapprochent d’une forme de muralisme et permettent de valoriser de manière éphémère des espaces en attente de rénovation (Kullmann, 2015). À Pantin et dans le 19e arrondissement de Paris, je fais ici l’hypothèse que le street art participe à la réinvention volontariste d’une identité territoriale qui met en avant la créativité. La promotion du street art constitue alors une politique culturelle cherchant, par le biais d’ateliers participatifs et de la mobilisation d’artistes locaux, à inclure les jeunes des classes populaires (telles qu’envisagées dans Siblot et al., 2015). C’est aussi un outil de marketing urbain favorisant la dynamique de gentrification qui tend à exclure ces classes populaires.

Cet article interroge donc la façon dont le street art est mobilisé dans les politiques culturelles qui accompagnent la rénovation urbaine. L’objectif est d’analyser, à partir de photographies et d’analyses de discours d’acteur.trices, les politiques et les représentations du street art. J’interrogerai tout d’abord les liens qui se nouent entre street art et rénovation urbaine autour de la notion de ville créative (Vivant, 2009) dans le contexte du Nord-Est parisien. Je réfléchirai ensuite aux usages du street art dans les politiques municipales dans un contexte de rénovation urbaine et de gentrification, entre promotion des territoires urbains et moyen de diffuser des messages citoyens, à travers deux études de cas présentées successivement. La première porte sur les graffitis réalisés sur les Magasins généraux, dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Port à Pantin, la seconde se penche sur les fresques de l’opération « Rosa Parks fait le mur », rue d’Aubervilliers dans les 19e et 18e arrondissements de Paris. Ma réflexion se fonde sur un dépouillement de la communication municipale à travers les bulletins d’information distribués aux habitant.e.s2, complété par une observation des lieux3.

–

–

2. Pantin, murs recouverts de graffs et de fresques le long du chantier de la ZAC du Port (Blanchard, 2017).

–

Le street art dans la rénovation urbaine du Nord-Est parisien

Le Nord-Est parisien connaît une dynamique de désindustrialisation accélérée depuis les années 1980, notamment dans la zone de la plaine Saint-Denis et le long des canaux (canal Saint-Martin, canal de l’Ourcq, canal Saint-Denis), tant dans Paris que dans les communes limitrophes. Sur les bords du canal de l’Ourcq, les abattoirs de la Villette, fermés en 1974, laissent la place à un parc, tandis que les Grands moulins de Pantin, ancienne minoterie industrielle, abritent depuis 2009 les bureaux des services de sécurité bancaire du groupe BNP-Paribas. À Pantin et dans le 19e arrondissement de Paris, les friches industrielles permettent de grandes opérations d’aménagement mêlant habitat et immobilier de bureau (Albecker, 2015). Les politiques de rénovation s’ancrent dans le contexte politique et social local : les mairies de Pantin et du 19e arrondissement de Paris sont tenues par le Parti socialiste mais témoignent de trajectoires politiques divergentes. Pantin, commune industrielle de la banlieue rouge dirigée par le Parti communiste français entre 1959 et 2001, commence sa reconversion dès les années 1990 avec l’implantation d’Hermès, entreprise à laquelle le maire Jacques Isabet accorde des facilités d’installation4. La politique de promotion des activités liées à l’art et à la création est ensuite amplifiée par Bertrand Kern, maire socialiste en place depuis 2001. Le 19e arrondissement, gouverné par la droite pendant l’après-guerre, passe quant à lui à gauche dès 1995, préfigurant le basculement de la capitale vers le Parti socialiste en 2001 avec l’élection de Bertrand Delanoë. Dès les années 1980, l’arrondissement apparaît comme un espace clé du développement de nouvelles centralités culturelles à l’échelle de la capitale, avec l’ouverture du parc de La Villette en 1987, la création du Cent Quatre, établissement public culturel ouvert en 2008 sur le site des anciennes pompes funèbres municipales (Vivant, 2009), et la récente inauguration de la Philharmonie de Paris en 2015. Dans ces deux villes limitrophes, les pouvoirs publics s’inscrivent dans un socialisme engagé dans les politiques culturelles ; leurs contextes et leurs moyens diffèrent, tout comme leur poids démographique5, mais des convergences apparaissent dans la mise en valeur du street art.

Les activités culturelles et la création artistique (Vivant, 2009) sont ainsi mises en avant dans les politiques de rénovation urbaine menées par les acteur.trice.s locaux, et en premier lieu par les municipalités. La notion de « ville créative », qui érige l’art en vecteur de renouvellement urbain (Vivant, 2009), largement diffusée dans les milieux politiques (Keil et Boudreau, 2010) est ici intégrée aux politiques culturelles qui accompagnent et amplifient la gentrification (Clerval et Fleury, 2009). Cette « stratégie urbaine globale » (Smith, 2002) repose sur la mise en avant de projets culturels, comportant souvent une dimension participative, pour dynamiser l’image des villes en rénovation (Saez, 2014). Les activités artistiques étant construites comme des éléments distinctifs des quartiers en mutation (Boichot, 2013), les « politiques de gentrification » menées par les pouvoirs publics influent donc sur l’image des quartiers et sur leurs représentations (Chabrol et al., 2016). Ces dynamiques, expérimentées dans les quartiers populaires des villes-centres, ont par la suite contribué, dans un contexte de compétition entre espaces en reconversion, à faire émerger la notion de « banlieue créative », dans les anciens espaces industriels de la petite couronne, à Vitry-sur-Seine (Talamoni, 2015) et en Seine-Saint-Denis sur le territoire de Plaine-Commune (Lebeau, 2014). Les politiques culturelles associées à la rénovation urbaine visent, explicitement ou non, des classes moyennes intellectuelles aux profils de gentrifieur.se.s (Clerval et Fleury, 2009 ; Raad, 2015). Elles se déploient dans des espaces publics rénovés et tendent à marginaliser les classes populaires, dans un contexte de renforcement des divisions sociales dans ces espaces en transformation (Clerval et Delage, 2014). On observe en effet des dynamiques contradictoires de paupérisation et de gentrification, particulièrement en Seine-Saint-Denis (Raad, 2015 ; Behar, Loisel et Rio, 2016), tandis que la dynamique foncière exclut progressivement les classes populaires des quartiers gentrifiés (Clerval, 2013 ; Chabrol et al., 2016). Se pose donc la question de savoir à quel public sont destinés ces politiques culturelles et ces nouveaux espaces publics (Fleury et Froment-Meurice, 2104), dans une ville créative qui tend à accroître la fragmentation socio-spatiale (Halbert, 2010).

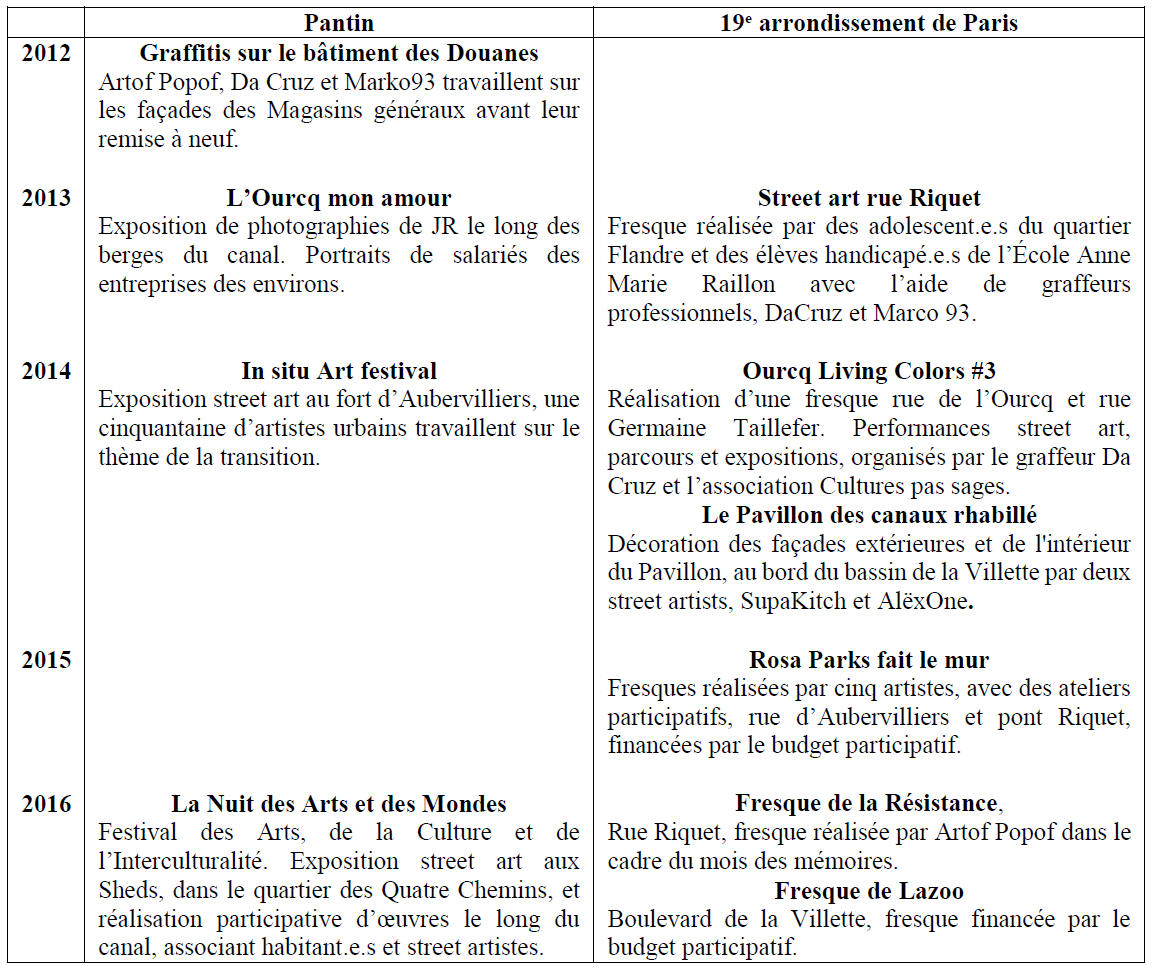

Le street art occupe une place bien spécifique dans cette ville créative. En tant qu’outil d’attractivité touristique et de marketing urbain permettant de valoriser les territoires en mutation (Kullmann, 2015), il est mis en avant surtout dans les quartiers populaires et les anciens espaces industriels. À l’échelle de l’agglomération parisienne, l’utilisation du street art à des fins de marketing urbain a pris son essor dans l’Est parisien, à Vitry-sur-Seine (Talamoni, 2015) et dans le 13e arrondissement de Paris, comme l’illustre le « musée de street art éphémère » de la Tour Paris 13 installé en octobre 2013 dans une tour en attente de démolition au sein de la Zone d’aménagement concerté Paris Rive Gauche (Kullmann, 2015). Ces politiques micro-locales ne sont pas spécifiques à l’Est parisien – on peut observer des dynamiques comparables dans certains quartiers en rénovation comme à Grenoble, dans le quartier Championnet, où été lancé en 2015 le Grenoble Street Art Fest, ainsi qu’en banlieue populaire, notamment à Montfermeil (Landes, 2015). Le tableau ci-dessous (figure 3) liste les événements street art à Pantin et dans le 19e arrondissement de Paris mentionnés dans les magazines municipaux Canal Pantin et Le Paris du 19e entre 2012 et 2016 (figure 4). Ces événements s’appuient sur des artistes locaux reconnus comme Da Cruz, qui a grandi rue de l’Ourcq, MarKo 93, originaire de Saint-Denis, et Artof Popof, longtemps résident à Montreuil. Leur mise en visibilité par la communication des deux mairies participe d’une politique du street art qui s’inscrit dans la valorisation plus large des « cultures urbaines » : des parallèles peuvent être établis avec d’autres projets urbains comme le réaménagement des Halles qui intègre l’image du rap et du hip hop à la fabrique de la ville (Guillard, 2016) dans une optique de marketing urbain. Cette politique culturelle s’insère aussi dans un mouvement de gentrification des « cultures urbaines » au sens large, qui connaissent un développement fort dans l’Est parisien (Lafargue de Grangeneuve et al., 2008). Le street art, pratique identifiée comme transgressive, est alors intégré à la fabrique de la ville créative. À l’instar de la mise en place de skate parks (Mould, 2014 ; Riffaud et al., 2016), il participe à la fois d’une volonté d’adapter les espaces publics des quartiers en rénovation à des pratiques identifiées comme jeunes, populaires et/ou contestataires et d’une normalisation de la ville néolibérale.

–

3. Evènements street art à Pantin et dans le 19e arrondissement de Paris mentionnés dans Canal Pantin (2012-2016) et Le Paris du 19e (2013-2016).

–

4. Carte de localisation des principaux événements street art à Pantin et dans le 19e arrondissement de Paris (Blanchard, 2017).

–

La rénovation des Magasins généraux à Pantin : street art et marketing urbains

À Pantin, la municipalité joue sur les espaces libérés par la désindustrialisation pour promouvoir de nouvelles activités et cherche à transformer l’image de cette commune industrielle limitrophe de Paris. Selon Bertrand Kern, maire PS de Pantin depuis 2001, interviewé dans le bulletin municipal, « Pantin est devenue une ville des métiers d’art et de la création. Et ce n’est pas dû au hasard. Il y a plusieurs années maintenant, nous avons décidé de parier sur cette filière d’avenir qui se révèle aujourd’hui très dynamique et créatrice d’emploi ». Il revendique également dans une tribune parue sous le titre « Pantin, le nouveau Brooklyn ? » l’idée de faire de Pantin « un cluster des métiers de la mode et de la création d’art » (Kern, 2015). Cette transformation, initiée par l’arrivée de l’entreprise Hermès en 1992, passe par l’implantation d’établissements culturels telle la galerie d’art contemporain Thaddaeus Ropac ouverte en 2012 et par l’organisation d’événements. La ville est associée depuis 2012 au festival annuel du design parisien, les D’Days ; le Centre national de la danse abrite depuis 2010 la Biennale Déco & Création d’art organisée par Est Ensemble (communauté d’agglomération regroupant neuf villes de l’Est parisien dont Pantin). L’image de Pantin, présenté, à l’instar de Montreuil (Collet, 2012), comme un « nouveau Brooklyn », émerge depuis 2012. Il s’agit là d’une construction médiatique, reprise par la suite dans la communication municipale : le parallèle entre Pantin et Brooklyn a été lancé par le directeur de communication de la galerie Thaddaeus Ropac dans un article du New York Times et repris dans d’autres journaux comme l’Obs.

Dans ce contexte de rénovation urbaine et de promotion de l’économie créative, le street art est érigé en outil de promotion du territoire. L’exemple des Magasins généraux, anciens entrepôts des douanes situés à Pantin, au bord du canal de l’Ourcq (figure 5), est emblématique de cette dynamique. Surnommés au début des années 2000 « la cathédrale du street art », ces vastes bâtiments désaffectés, investis par les graffeur.e.s, ont été vendus en 2012 à la SEMIP (Société d’économie mixte de la ville de Pantin), la firme d’immobilier Klépierre et l’agence de publicité BETC, et entièrement réhabilités. L’agence BETC y a installé ses bureaux, les nouveaux locaux ont été inaugurés en juin 2016. Avant le début des travaux, à l’été 2012, le Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis a mandaté trois graffeurs reconnus du Nord-Est parisien, Artof Popof, Da Cruz et Marko93, pour décorer la façade du bâtiment. Des visites guidées ont été organisées en 2013. Cette opération de mise en scène du street art participe de la transformation de Pantin, par une mise en visibilité et en spectacle des espaces de la création (Boichot, 2013) à des fins de marketing urbain. Ce processus se retrouve dans d’autres espaces de la proche banlieue parisienne, notamment à Vitry-sur-Seine (Talamoni, 2015), à la faveur d’itinéraires de découverte du street art. La mise en visibilité des espaces du street art s’inscrit en effet ici dans une dynamique de valorisation du patrimoine de banlieue impulsée par les comités départementaux du tourisme (CDT) de petite couronne : celui de Seine-Saint-Denis, créé en 1997, organise régulièrement des balades street art qui contribuent à une réinvention de l’image du territoire (Jacquot, Gravari-Barbas et Fagnoni, 2013) à travers un patrimoine présenté comme propre à la banlieue (Talamoni, 2015). L’usage du street art comme outil de marketing urbain se diffuse en Seine-Saint-Denis : le long du canal Saint-Denis, à la lisière d’Aubervilliers et de Saint-Denis, une vaste opération nommée « Street art Avenue » a ainsi été organisée en 2016, à l’occasion de l’Euro de football, par l’office du Tourisme Plaine Commune Grand Paris, les villes de Saint-Denis et Aubervilliers, et Plaine Commune. On peut y voir une forme éphémère d’esthétisation des espaces publics, qui valorise l’art comme un moyen de réinventer l’identité et l’image des territoires, processus étudié à Berlin et à Johannesburg (Boichot et Guinard, 2013).

Cette valorisation du street art suppose des choix, elle se déploie dans des espaces spécifiques, où la présence de graffeur.se.s déjà reconnu.e.s dans le milieu artistique est un atout : on trouve ainsi dans le bulletin municipal de Pantin une interview de Da Cruz illustrée par une photographie des artistes à l’œuvre (Canal Pantin, septembre 2012). Elle se fonde également sur une hiérarchisation entre les graffitis illégaux à empêcher ou effacer et les fresques de street art, pratique créative à encourager. Outre l’appréciation esthétique des agents municipaux, qui sont invités à faire la différence, parfois difficile à établir et sujette à débat, entre tags vandales et œuvre d’art, cette distinction repose sur une forme de zonage officieux qui favorise la pratique puis l’institutionnalisation du street art dans les espaces en transition, moins surveillés et moins entretenus. Pour reprendre une terminologie utilisée par C. Mcauliffe à propos de Sydney, cela témoigne de la reconnaissance par les pouvoirs publics d’un « art public » progressivement intégré à la gouvernance urbaine (2012). À Pantin, le street art vient donc compléter une stratégie de marketing territorial d’abord appuyée sur l’artisanat d’art et l’art contemporain. Il contribue, comme l’analyse C. Kullmann (2015) à propos des Magasins généraux, à la construction d’une nouvelle image attractive de territoires industriels anciennement délaissés et à la mise en visibilité des activités tertiaires qui s’y implantent.

–

–

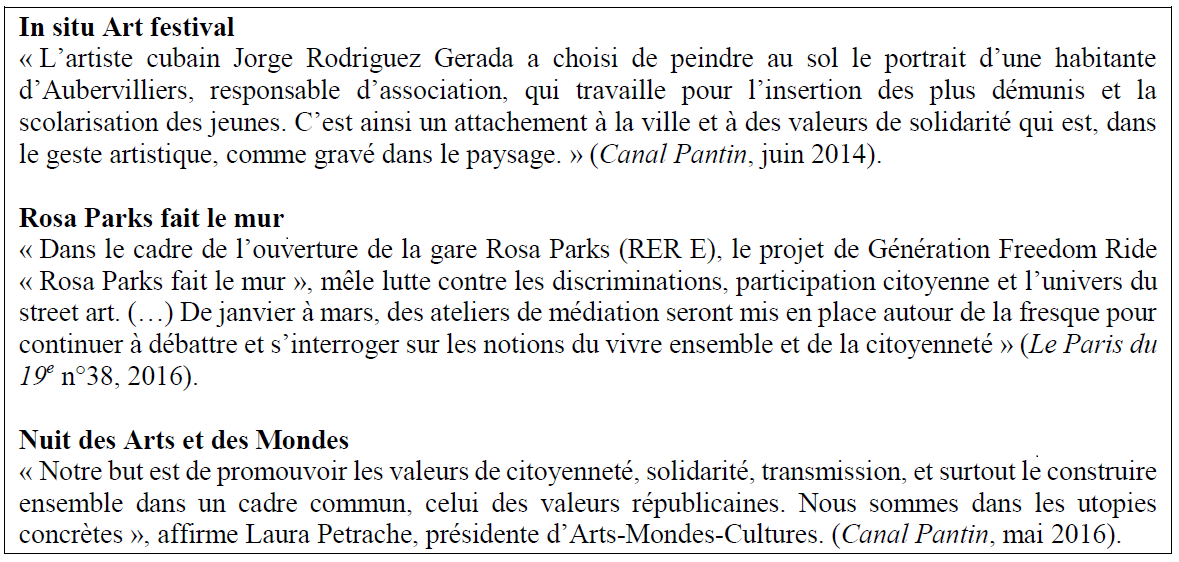

Le street art, au-delà de ses dimensions esthétique, événementielle et marketing, est aussi associé dans les discours publics à des valeurs comme la citoyenneté, la solidarité et le « vivre ensemble », ainsi que l’attestent les trois extraits ci-dessous (figure 6). Cette idée est fondatrice dans l’opération « Rosa Parks fait le mur », qui permet d’analyser une autre facette des politiques du street art.

–

6. Présentation des projets street art dans les bulletins municipaux : solidarité, citoyenneté, « vivre ensemble ».

–

Rosa Parks fait le mur : street art, féminisme et gender mainstreaming

–

–

Le street art est mobilisé dans une autre opération récente au cœur de la rénovation urbaine du Nord-Est parisien : la transformation des environs de la porte d’Aubervilliers, dans le 19e arrondissement de Paris, autour de deux chantiers d’envergure, la réhabilitation de l’entrepôt Macdonald et la nouvelle gare du RER E ouverte en 2015, nommée, de même que la station de tram qui dessert la zone, Rosa Parks. C’est dans ce contexte de rénovation que s’inscrit le projet « Rosa Parks fait le mur » : en hommage à cette militante noire américaine célèbre pour son rôle dans la lutte pour les droits civiques, l’association GFR, mandatée par la mairie, a mobilisé cinq street artistes, dont quatre femmes (la colombienne Bastardilla, la parisienne Kashink, la nantaise Katjastroph, la new-yorkaise Tatyana Fazlalizadeh, et le toulousain Zepha), pour créer une fresque de 400 m de long aux abords de la nouvelle gare, rue d’Aubervilliers ; sur le pont Riquet, une « Galerie à ciel ouvert » a été réalisée par d’autres artistes sous l’égide d’RStyle (figure 7). Le collectif GFR, créé en 2009, intervient dans le Nord-Est parisien par le biais d’ateliers artistiques participatifs dans l’espace public ; il réalise des projets qui reposent largement sur des financements publics. Il « se donne pour missions de promouvoir le vivre ensemble, l’égalité dans la diversité » et aborde notamment les « problématiques liées aux quartiers prioritaires de la politique de la ville » (GFR). RStyle est une « structure de promotion des cultures urbaines sous toutes leurs formes » dont le travail associe l’organisation d’événements et l’action sociale (RStyle). L’œuvre a été inaugurée à l’occasion de l’ouverture de la gare de RER E Rosa Parks, le 19 décembre 2015. Le projet a été financé par la mairie de Paris, dans le cadre du budget participatif6 : il émane donc d’un choix fait par les Parisien.ne.s.

Le choix du nom de Rosa Parks pour ce projet participe d’une démarche de gender mainstreaming7 (Huning 2014) lancée à Paris depuis le premier mandat de Bertrand Delanoë (2001), axée en premier lieu sur la féminisation de l’espace public à travers les noms de rue. Le choix du nom de Rosa Parks pour la station de tram T3 révèle les enjeux de la toponymie politique parisienne. Paris mène une politique volontariste de promotion de noms de femmes et d’hommes qui ont marqué l’histoire nationale et internationale dans le sens des valeurs « revendiquées par la cité globale » (Giraut, 2014). La prolongation du T3 vers l’est, entre la porte d’Ivry et la porte de la Chapelle, a de surcroît fait l’objet d’une commande politique municipale explicite : la parité devait être respectée dans les choix de noms des nouvelles stations (Destrem, 2016). Cet objectif est évoqué dans Le Paris du 19e de décembre-janvier 2013, où l’on peut lire que « la Mairie de Paris, la Région Île-de-France, le STIF et la RATP ont souhaité profiter de l’arrivée du Tramway pour rendre hommage à des personnalités féminines ». Le nom de Rosa Parks, femme, noire, américaine et militante des droits civiques, remplissait pleinement ce double cahier des charges. Le tram, équipement récent et couplé à de grands chantiers d’aménagement, est donc particulièrement investi de représentations politiques : d’après Lucas Destrem (2016), pour la mairie de Paris et la RATP, il doit par sa toponymie contribuer à valoriser l’image d’une ville qui se veut « créatrice, égalitaire, internationale » et a une importante fonction d’affichage.

Le projet s’inscrit aussi dans une dynamique de « reconquête urbaine » des espaces publics des quartiers populaires (Le Paris du 19e n°34, 2015), et comporte une dimension participative : des ateliers ont été proposés aux habitant.e.s du quartier au moment de la réalisation de la fresque, à l’automne 2015. Le mur met à l’honneur « des œuvres questionnant les inégalités, le vivre-ensemble, l’engagement citoyen et la place des femmes dans l’espace public ». Martial Buisson, le directeur du projet, explique ses objectifs dans une interview au Parisien : « on a travaillé autour de la figure de Rosa Parks en la reliant aux problématiques de ce quartier (la ségrégation, le pouvoir citoyen, la question des femmes dans l’espace public) à travers des ateliers hebdomadaires ». L’idée de mettre le street art au service des quartiers et des communautés locales, fondatrice dans le Philadelphia Mural Arts Program qui depuis 1986 constitue un outil d’empowerment pour les diverses communautés des quartiers populaires de Philadelphie (Moss, 2010), n’est pas neuve ni spécifique au 19e arrondissement. « Rosa Parks fait le mur » a ainsi été pensé comme un moyen d’intervenir sur un quartier, classé Politique de la ville, souvent identifié comme un haut lieu de l’insécurité et de l’exclusion sociale, en particulier la rue d’Aubervilliers qui souffre d’une image très négative. Englobée en partie depuis 2013 dans une Zone de sécurité prioritaire visant à lutter contre les violences, les vols et le trafic de crack8, c’est un espace perçu comme insécurisant pour les femmes d’après une enquête menée par Juliana Castaño (2016) ; au début de l’année 2015, l’attention médiatique s’est tournée brièvement vers cette rue où ont grandi les auteurs du massacre de Charlie-Hebdo : elle est alors devenue un emblème de la misère sociale.

–

–

Comment interpréter alors ce choix de faire réaliser par des femmes artistes, dans le cadre d’ateliers participatifs, des fresques mettant en avant des personnages féminins (figure 8) et de grandes figures noires américaines aussi diverses que Rosa Parks et Mohammed Ali (figure 7) ? La présence de portraits de femmes sur les murs de la ville n’est pas nouvelle, l’existence de femmes street artistes non plus, bien que le monde du street art soit largement masculin9 : des artistes comme MissTic, figure « féminine et féministe » (Genin, 2008), Lady Pink, Vinie Graffiti ou Kashink gagnent en visibilité. Le street art est un moyen de diffuser des messages politiques en utilisant l’espace urbain comme support. Ainsi, à Athènes, le street art a été identifié comme une forme de résistance à la gouvernance néolibérale dans le contexte de la crise grecque (Alexandrakis, 2016). Il peut être le support de messages féministes : à Delhi par exemple, le street art permet de dénoncer les discriminations et les violences envers les femmes en Inde (Cherian et Singh, 2015) ; au Brésil, Anarkia Boladona dénonce les violences domestiques sur les murs de Rio de Janeiro (France TV info). Les artistes qui ont travaillé sur les fresques de « Rosa Parks fait le mur » inscrivent aussi leurs convictions féministes et antiracistes sur les murs. Kashink, artiste queer qui arbore une moustache et peint en couleurs vives des personnages anthropomorphes, a ainsi travaillé sur la question du genre, du racisme et des discriminations avec des jeunes du quartier, les œuvres de Bastardilla mettent quant à elles l’accent sur la question du genre et des violences envers les femmes ; l’œuvre qu’elle a réalisée dans le cadre du projet évoque aussi les droits des migrants. Des événements ponctuels viennent compléter ces messages féministes : un atelier-débat intitulé « Face aux clichés » a ainsi été organisé au cours du projet avec la participation du cabinet Genre et ville10 ; une œuvre de Tatyana Fazlalizadeh, réalisée d’après un atelier mené avec des femmes du 19e arrondissement sur la question du harcèlement de rue et des inégalités entre hommes/femmes (figure 8), a été inaugurée le 8 mars 2016 à l’occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes. Entre mission de sensibilisation et œuvre féministe militante, le projet « Rosa Parks fait le mur » contribue à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les discriminations raciales, et affiche sur les murs de la ville une double revendication dont la dimension intersectionnelle a un potentiel subversif.

Le projet a également une visée pédagogique, par le biais de la participation des habitant.e.s. Le street art est mis ici au service d’un message d’égalité hommes/femmes, dans le cadre d’une action à but social et pédagogique en faveur du « vivre-ensemble », à l’instar des ateliers participatifs lyonnais étudiés par Virginie Milliot (2000). Sur le modèle du hip hop, d’abord encouragé par la politique de la ville puis progressivement intégré aux politiques culturelles (Lafargue de Grangeneuve et al., 2008), cet usage politique du street art dans un quartier populaire classé en Politique de la ville combine marketing territorial et action sociale. Le « vivre ensemble » ici mobilisé participe d’une valorisation de la mixité sociale qui tend à homogénéiser les pratiques de la ville. Le projet est associé à une volonté de reconquête urbaine des espaces publics des quartiers populaires, la question de la place des femmes dans l’espace public y est présentée comme une problématique importante du quartier. Dans un contexte d’assignation croissante du sexisme aux quartiers populaires (Hancock et Lieber, 2017), l’égalité hommes/femmes et la mixité de genre sont devenus des enjeux de la Politique de la ville (Hancock, 2016). Cela tend à renforcer l’image, récusée par de nombreux acteur.trices locaux.les, d’un espace public des quartiers populaires qui serait particulièrement masculin (Blanchard et Hancock, 2017). Ce ciblage géographique des actions en faveur de la mixité de genre dans l’espace public (Hancock et Lieber, 2017), par le biais d’actions de sensibilisation qui visent en premier lieu les jeunes hommes racisés des classes populaires, contribue à occulter les formes d’inégalités de genre existant dans les autres quartiers. Il serait par conséquent intéressant d’interroger la réception de ces ateliers participatifs et la perception des fresques par les habitant.e.s du quartier afin de voir comment il.elles s’en saisissent, au-delà des limites d’une politique de gender mainstreaming qui cible en priorité des quartiers populaires identifiés comme des lieux problématiques en termes d’égalité hommes/femmes (Hancock, 2016).

Les habitant.e.s du quartier ne sont pour autant pas le seul public concerné par cette opération street art très médiatisée. Dans un quartier populaire récemment transformé par des chantiers d’envergure, on peut faire l’hypothèse que Rosa Parks vise probablement aussi, indirectement, les futurs gentrifieur.ses. La vision d’un espace public pacifié où s’affichent sur les murs de la ville les revendications d’égalité hommes/femmes serait alors un atout en faveur d’une mixité sociale ardemment souhaitée par les pouvoirs publics (Clerval, 2013) mais susceptible de marginaliser les classes populaires du Nord-Est parisien.

Les objectifs et les temporalités des politiques du street art analysées ici diffèrent : à Pantin, dans le quartier du Port où la rénovation est en voie d’achèvement, la promotion du street art accompagne une gentrification déjà entamée ; rue d’Aubervilliers, à proximité d’espaces récemment rénovés, « Rosa Parks fait le mur » peut être pensé comme un outil visant à susciter la gentrification attendue. Ils présentent cependant de nombreux points communs. Les profils des artistes mobilisés se rejoignent très largement, au-delà des différences apparentes et de la participation de street artistes internationaux invités pour réaliser la fresque de Rosa Parks. Les deux opérations s’ancrent dans une dynamique locale qui a vu se constituer des espaces du street art le long du front de gentrification du Nord-Est parisien et qui est mise en avant dans un contexte de rénovation urbaine, mais elles présentent également une dimension métropolitaine par leur médiatisation à l’échelle de l’agglomération parisienne et au-delà. Elles jouent sur des références américaines comme le quartier de Brooklyn et la figure de Rosa Parks, qui contribuent à construire la nouvelle image des quartiers où elles se déploient. Elles montrent ainsi deux facettes des politiques du street art, art paradoxal à la croisée des cultures populaires urbaines et de l’art légitime. Entre événements au service de la promotion de territoires créatifs et de la gentrification et actions de sensibilisation ancrées dans la Politique de la ville, les liens entre street art et gentrification sont polymorphes et mouvants.

SOPHIE BLANCHARD

–

Sophie Blanchard, PRAG au département de Géographie de l’Université Paris-Est Créteil est docteure en Géographie et membre du Lab’Urba. Thèmes de recherche : les questions de genre, les mobilisations de femmes en banlieue et la géographie scolaire et universitaire.

sophie.blanchard AT u-pec DOT fr

–

Couverture : Une partie de la fresque « Rosa Parks fait le mur » rue d’Aubervilliers (Blanchard, 2016).

–

Bibliographie

Albecker M.-F., 2015, « La banlieue parisienne, périphérie réinvestie », Urbanités, dossier « Banlieues françaises 2005-2015 ».

Alexandrakis O., 2016, « Indirect Activism : Graffiti and Political Possibility in Athens, Greece », Cultural Anthropology, vol. 31, 272-296.

AuthierJ.-Y. et Bidou-Zachariasen C., 2008, « Éditorial. La question de la gentrification urbaine », Espaces et sociétés, n° 132-133, 13-21.

Behar D., Loisel M. et Rio N., 2016, « La fin du 9-3 ? La Seine-Saint-Denis entre représentations et métropolisations », Hérodote n° 162, 143-162.

Blanchard S. et Hancock C., 2017, « Enjeux de genre et politiques urbaines : les enseignements d’une recherche à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) », Géocarrefour, n°91/1.

Boichot C. et Guinard, P., 2013, « L’art pour vendre les espaces publics ou pour rendre les espaces à leurs publics ? L’esthétisation des espaces publics à Berlin et Johannesburg », in Veyrat, M. (dir.), Arts et espaces publics, Paris, L’Harmattan, 151-176.

Boichot C., 2013, « Les espaces de la création artistique à Paris et Berlin : entre pôle artistique et centralité urbaine », Territoire en mouvement, n°19-20.

Castaño J., 2016, « Enquête sur le sentiment d’insécurité d’habitantes et usagères du quartier Flandre », in Hancock C., Repenser la place des quartiers périphériques dans la métropolisation, rapport pour le PUCA, 45-51.

Chabrol M., Collet A., Giroud M., et al., 2016, Gentrifications, Paris, Editions Amsterdam, 357 p.

Cherian R. M. et Singh J., 2015, « Expression of gender in Urban Spaces, through Street Art : A Study of Cosmopolitan study in Delhi », India Humanities and Social Sciences Review vol. 4 n°2, 173–186.

Clerval A. et Fleury A., 2009, « Politiques urbaines et gentrification, une analyse critique à partir du cas de Paris », L’Espace politique, n°8.

Clerval A., 2013, Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale, Paris, La Découverte, 256 p.

Clerval A. et Delage M., 2014, « La métropole parisienne : une mosaïque sociale de plus en plus différenciée », Métropolitiques.

Collet A., 2012, « Montreuil, « le 21e arrondissement de Paris » ? La gentrification ou la fabrication d’un quartier ancien de centre-ville », Actes de la recherche en sciences sociales, n°195, 12-37.

Destrem L., 2016, « De la ville-musée à la ville-monde, les enjeux de la toponymie du tramway parisien », Néotoponymies.

Fleury A. et Froment-Meurice M., 2014, « Embellir et dissuader : les politiques d’espaces publics à Paris », in Da Cunha A. et Guinand S., 2014, Qualité urbaine, justice spatiale et projet. Ménager la ville, Presses polytechniques et universitaires romandes, 67-79.

Genin C., 2008, Miss.Tic : Femme de l’être, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 208 p.

Gerini C., 2015, « Le street art, entre institutionalisation et altérité », Hermès, La Revue, n° 72, 103-112.

Giraut F., 2014, « Contre la sous-représentation des femmes dans les noms de rues : géopolitique d’une mobilisation contemporaine multiforme », Néotoponymies.

Goldstein R., 2009, « Street and self. Les origines du graffiti », in Fondation Cartier pour l’art contemporain, Né dans la rue, Graffiti, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 4-6.

Guillard S., 2016, Musique, villes et scène : localisation et production de l’authenticité dans le rap en France et aux États-Unis, thèse de doctorat en géographie, Université Paris-Est, 521 p.

Halbert L., 2010, « La ville créative pour qui ? », Urbanisme, n°373.

Hancock C., 2016, « ‘Territorialiser’ les politiques d’égalité femmes-hommes, pour quoi faire ? », Les Urbaines.

Hancock C. et Lieber M., 2017, « Refuser le faux dilemme entre antisexisme et antiracisme. Penser la ville inclusive », Annales de la Recherche urbaine, n° 112, 16-25.

Huning S., 2014, « Deconstructing space and gender? Options for « gender planning » », Les Cahiers du CEDREF n°21.

Jacquot S., Gravari-Barbas M. et Fagnoni E., « Patrimonialisation et tourisme dans la région métropolitaine parisienne. Le patrimoine, clé de métropolité touristique », in Gravari-Barbas M., Fagnoni E., 2013, Métropolisation et tourisme, Paris, Belin, 103-117.

Keil R. et Boudreau J.-A., 2010, « Le concept de la ville créative : la création réelle ou imaginaire d’une forme d’action politique dominante », Métropoles, n°7.

Kullmann C., 2015, « De l’exposition de la Tour Paris 13 au concept de musée à ciel ouvert », Téoros, n°34.

Lafargue de Grangeneuve L., Kauffmann I. et Shapiro R., 2008, Cultures urbaines, territoires et action publique, Rapport final pour le ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 168 p.

Landes O., 2015, « Street art et projet urbain, une mise en valeur croisée dans la ville en transition », Cahiers de Narratologie, n°29.

Lebeau B., 2014, « Une « banlieue créative » dans le Grand Paris ? », EchoGéo, n°27.

Mcauliffe C., 2012, « Graffiti or Street Art? Negotiating the Moral Geographies of the Creative City », Journal of Urban Affairs, vol. 34-2,189‑206.

Milliot V., 2000, « Quand l’art interroge l’espace public. Le graff, le travail social, l’art contemporain et le politique », in Saez J.P., Raspail T. (dirs.), L’art contemporain, champs artistiques, critères, réception. Actes du colloque l’Art sur la Place, Paris, L’Harmattan, 179-195.

Mould O., 2014, « Intervention – ‘The Southbank and the Skaters: The Cultural Politics of Subversion’ », Antipode.

Moss K. L., 2010, « Cultural Representation in Philadelphia Murals: Images of Resistance and Sites of Identity Negotiation », Western Journal of Communication, n°74, 372-395.

Raad L., 2015, « Investissement dans la vie locale des classes moyennes et appropriation de l’espace en banlieue rouge parisienne », Urbanités, dossier « Banlieues françaises 2005-2015 ».

Riffaud T., Gibout C. et Recours R., 2016, « Skateparks : de nouveaux parcs de jeu pour enfants – Une analyse socio-spatiale des sports de rue à partir du cas de la métropole Montpellier », Annales de la recherche urbaine n°111, 30-41.

Rousseau, M., 2014, « Redéveloppement urbain et (in)justice sociale : les stratégies néolibérales de « montée en gamme » dans les villes en déclin », justice spatiale | spatial justice, n° 6.

Saez, G., 2014, « La métropolisation de la culture », Cahiers français n° 382, 10-15.

Siblot Y., Cartier M., Coutant I., et al., 2015, Sociologie des classes populaires contemporaines, Paris, Armand Colin, 368 p.

Smith N., 2002, « New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy », Antipode, vol. 34, 427–450.

Talamoni R., 2015, Les stratégies de mise en valeur du « street art » à Vitry-sur-Seine, mémoire de Master 2, UPEC, master EST, 110 p.

Vivant E., 2009, Qu’est-ce que la ville créative ?, Paris, Presses Universitaires de France, « La Ville en débat », 96 p.

Presse

Bornet J., 6 décembre 2016, « Anarkia Boladona : le street art au service des droits de la femme », France TV info.

Canal Pantin, 2012-2017.

Kern B., 2015, « Pantin, le nouveau Brooklyn ? », Le journal de l’école de Paris du management, n°116, 23-31.

Le Paris du 19e, 2013-2017.

Le Parisien, 29 décembre 2015, « C’est la plus longue fresque de street art de Paris », Le Parisien.

L’Obs, Le Cahier de tendances de l’Obs, 17 novembre 2013, « Pantin, nouveau Brooklyn ? », L’Obs.

Sciolino E., 31 octobre 2012, « Lumière. Peripheral Vision », The New York Times Style Magazine.

Sudry-le-Dû C., 2 décembre 2015, « La plus grande fresque de street-art de Paris se crée actuellement dans le XIXe », Les Inrocks.

–

- J’adopterai ici une définition extensive de la notion de gentrification, englobant tant les processus de renouvellement social et de transformation du bâti à l’échelle d’un quartier (Authier et Bidou-Zachariasen, 2008) que les politiques, voire les stratégies de gentrification (Rousseau, 2014) mises en œuvre par certaines villes pour attirer de nouvelles populations dans une optique de redéveloppement urbain. [↩]

- Ces bulletins sont disponibles en ligne sur les sites des municipalités. Canal Pantin, mensuel, est archivé depuis 2012, et Le Paris du 19e, bimestriel puis – à partir de 2015 – trimestriel, est archivé depuis 2013. [↩]

- Fréquentation quotidienne pour le canal de l’Ourcq, visites ponctuelles en 2016-2017 pour la rue d’Aubervilliers. [↩]

- Le plan d’occupation des sols est adapté pour permettre les extensions futures d’Hermès. [↩]

- Environ 55 000 habitants pour Pantin contre 187 000 dans le 19e arrondissement de Paris (INSEE, 2014). [↩]

- Depuis 2015, 5 % du budget d’investissement de la ville est distribué à des projets proposés par les Parisien.ne.s à l’issue d’un processus de consultation participatif. [↩]

- Le terme de gender mainstreaming désigne une approche intégrée de l’égalité de genre dans les politiques et les dispositifs publics, de plus en plus appuyée sur une planification urbaine genrée. [↩]

- Cf. Compte-rendu de la Réunion publique du Conseil de quartier Flandre-Aubervilliers du 14 mai 2013. [↩]

- Voir le programme du colloque « Street art au féminin pluriel » organisé le 9 novembre 2013 à Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Christophe Genin. [↩]

- « Genre et Ville est un Think Tank et un Do Tank, plateforme de recherche et d’action, dont l’objet est d’interroger et de transformer par des actions variées et originales, ainsi qu’un travail de réflexion et de discussion, les normes de genre dans les territoires », Genre et ville. [↩]