Entendu / Entretien : De la « ville sans histoire » à la « capitale impossible » : les transformations urbaines de Jérusalem

Entretien avec Vincent Lemire, par Charlotte Ruggeri

–

L’entretien avec V. Lemire au format PDF

Vincent Lemire est maître de conférences à l’Université Paris-Est / Marne-la-Vallée et directeur du projet ERC open-Jerusalem. Ses travaux portent sur Jérusalem et le Proche-Orient contemporain, l’histoire environnementale et l’histoire du patrimoine. Il a notamment publié La Soif de Jérusalem. Essai d’Hydro-Histoire 1840-1948 (éditions de la Sorbonne, 2010) ; Jérusalem 1900, la ville-sainte à l’âge des possibles (Armand Colin 2012, Prix Augustin Thierry 2013, rééd. Points-Seuil 2016) ; Jérusalem. Histoire d’une ville-monde (Champs-Flammarion, 2016, Prix Pierre Lafue 2017 ; Prix CNL / Sophie Barluet 2018).

—

LES ÉTATS-UNIS, LE GUATEMALA ET LE PARAGUAY ONT DÉCIDÉ DE TRANSFÉRER LEUR AMBASSADE À JÉRUSALEM ET AINSI DE LA RECONNAÎTRE COMME CAPITALE DE L’ÉTAT D’ISRAËL. COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE DÉCISION ET SURTOUT QUE DIT-ELLE DE LA PLACE DE LA « VILLE SAINTE » DANS LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN ?

Il y a trois explications possibles à cette décision américaine. La première explication est interne aux États-Unis, il s’agit d’un tournant unilatéraliste et isolationniste plus globale, sur ce sujet comme sur tant d’autres. Ce sont les décisions américaines qui s’imposent au monde, c’est un agenda intérieur qui est dicté à des situations diverses, comme on a pu le voir concernant le climat ou le nucléaire iranien. Je reste très réservé sur les tentatives de rationalisation des décisions de Donald Trump. Cette décision est donc d’abord dictée par l’agenda électoral intérieur et c’est Mike Pence, le vice-président, très impliqué au sein du lobby évangéliste, très présent dans les jours qui ont précédés cette décision, qui a probablement poussé Donald Trump à ce passage à l’acte. Il faut encore une fois rappeler que ce n’est pas ce qu’on appelle parfois le « lobby juif américain » qui a guidé cette décision, bien au contraire, car l’électorat juif américain, qui vote largement démocrate, est de plus éloigné des options politiques et diplomatiques israéliennes. De fait, c’est surtout une décision guidée par le lobby chrétien évangéliste américain, numériquement énorme et qui pèse très lourd électoralement et financièrement. Le 14 mai 2018, c’est d’ailleurs le pasteur Jeffress qui a animé la prière et qui a béni l’ambassade lors de son inauguration.

La deuxième explication est interne à Israël. Les gouvernements israéliens successifs depuis 1995 ont longtemps été réservés à ce sujet, en particulier parce qu’ils étaient mis en garde par leurs services de sécurité. Mais aujourd’hui, la politique intérieure israélienne s’est radicalisée vers l’extrême-droite. Les alliances électorales organisées par Netanyahou réunissent la droite dure, l’extrême-droite et les sionistes religieux, ce qui n’était jamais arrivé auparavant dans l’histoire du pays. De plus, Benyamin Netanyahou a la chance, pour la première fois, d’avoir comme partenaire à la Maison Blanche un président républicain. En tout cas c’est un tournant historique du côté israélien, puisque Israël décide de piétiner explicitement – et non plus implicitement – le droit international. Ce tournant est symétrique de la décision stratégique palestinienne, qui remonte au début des années 1990 et qui a été confirmée depuis par Mahmoud Abbas, qui consiste au contraire à se replacer dans la légalité internationale et d’abandonner la lutte armée, en demandant l’entrée à l’UNESCO, à l’ONU ou à la Cour pénale internationale. Sur le plan historique, on assiste donc à un basculement majeur. Ce basculement aura des conséquences fortes à moyen et long terme.

Enfin, il y a une troisième explication, c’est la nouvelle centralité de la question de Jérusalem dans le conflit israélo-palestinien. Pendant des années on a beaucoup parlé des colonies ou de Gaza et on ne parlait plus tellement de Jérusalem, puisque les accords d’Oslo avaient volontairement mis Jérusalem de côté. Depuis que les accords d’Oslo ont échoué, Jérusalem revient logiquement au centre des enjeux : Seconde intifada de 2001, intifada dite « des couteaux », décision de transfert de l’ambassade américaine… Il y a une remise en tension de la question de Jérusalem, replacée au cœur du conflit. De plus, alors que les Israéliens faisaient plutôt profil bas à propos de Jérusalem depuis les accords d’Oslo, depuis cinq ou six ans on voit des ministres monter sur l’esplanade des Mosquées et y faire des déclarations pour revendiquer ouvertement un droit d’accès et de prière. Il y a donc une rupture complète avec le statu quo établi par Mohse Dayan en 1967 et qui consistait en une forme de séparation de fait : les Musulmans étaient sur l’esplanade, les Juifs sur le parvis du mur des Lamentations, c’est-à-dire à la place du quartier maghrébin détruit en juin 1967.

Si la droite israélienne a poussé en faveur de cette décision, c’est aussi en lien avec la « crise des portiques » de juillet 2017. Netanyahou avait alors tenté de profiter d’une attaque à main armée contre deux policiers israéliens pour installer des portiques à l’entrée de l’esplanade. Les services de sécurité l’avaient mis en garde parce que ces portiques ne pouvaient laisser passer au maximum que 5 000 personnes par heure, or 70 à 80 000 personnes viennent sur l’esplanade pour les plus grandes prières. Ces portiques constituaient donc une quasi-fermeture de l’esplanade, ce que les Palestiniens ont parfaitement compris. Netanyahou a réussi assez habilement à communiquer sur le plan international, mais la jeunesse palestinienne a tout de suite saisi l’enjeu et s’est rassemblée à l’extérieur de l’esplanade pour prier. La jeunesse palestinienne a donc pris l’initiative de ce combat, sans encadrement politique ou religieux. Ces prières de rues regroupaient jusqu’à 30 000 personnes. Étant donnée la morphologie urbaine de Jérusalem, cela a créé une situation intenable pour les services de sécurité israéliens. En dix jours, la mobilisation a fait reculer Netanyahou, qui a du faire démonter les portiques en pleine nuit. Cela peut paraître dérisoire, mais il s’agissait en fait de la première victoire palestinienne à Jérusalem depuis 1967. À la suite de ce camouflet Netanyahou avait donc besoin d’une revanche sur la question de Jérusalem. Trump lui a offert l’occasion de cette revanche symbolique.

–

CETTE DÉCISION A-T-ELLE DES CONSÉQUENCES DIRECTES SUR LA VILLE DEPUIS JUIN 2018 ?

Non, il n’y a aucune conséquence urbaine directe. D’autant moins que le bâtiment choisi par les États-Unis est une ancienne antenne du consulat, chargée des visas et passeports, il a donc suffi de dévisser la plaque du consulat et d’en visser une qui indiquait « ambassade » à la place. Toutefois, il faut savoir qu’il y a plusieurs centaines de fonctionnaires qui travaillent encore dans l’ancien bâtiment de l’ambassade des États-Unis à Tel Aviv, en majorité avec leurs familles. Et l’ambassadeur lui-même, David Friedman, conserve son bureau à Tel Aviv et sa résidence à Herzliya. Cela montre bien le rôle central, en particulier d’un point de vue économique, que joue encore Tel Aviv. On peut aussi rappeler que le seul ministère israélien qui n’est pas localisé à Jérusalem c’est le ministère de la défense, ce qui témoigne de la prudence et du pragmatisme dont fait preuve la hiérarchie militaire israélienne. Il faut bien souligner que c’est la revendication israélienne de souveraineté pleine et entière sur Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, au moment de la loi de 1980, qui a entraîné la fermeture des treize ambassades qui s’y trouvaient. En 1980, lorsque les Israéliens décident que Jérusalem une et indivisible est leur capitale, l’ONU demande à tous ses États membres qui avaient leur ambassade à Jérusalem de déménager, parce que rester sur placer revenait à reconnaître de facto l’annexion de Jérusalem-Est.

–

VOUS QUALIFIEZ LA VILLE D’« IMPOSSIBLE CAPITALE », POURQUOI ?

1.Vente de charité organisée en 1917 à l’hospice Notre-Dame-de-France au bénéfice du Croissant Rouge, pour venir en aide aux victimes de la guerre. On reconnaît Albert Antébi debout au premier plan sur la droite. (Library of Congress, Matson collection)

C’est une expression que j’utilise depuis quelques années seulement, qui peut apparaître provocatrice si on la confronte avec cette actualité, mais qui s’appuie sur un certain nombre de constats historiques. Le premier constat c’est que pendant quasiment 2000 ans, Jérusalem n’a pas été une capitale politique. Cela peut être surprenant, mais Jérusalem n’a été érigée en capitale que pendant les Croisades, ce qui d’ailleurs a eu des conséquences terribles pour les populations non-chrétiennes de la ville. La capitalisation d’une ville aussi complexe que Jérusalem provoque forcément une mise en tension des équilibres communautaires, quel que soit le pouvoir et quel que soit le monothéisme qui en est à l’initiative. À l’inverse, pendant la plus grande partie de son histoire, la ville a été intégrée à un système impérial, qu’il soit byzantin, mamelouk ou ottoman, elle était littéralement une ville « provinciale » et les équilibres communautaires s’élaboraient plus facilement, avec des populations aussi bien endogènes qu’exogènes. Enfin, il faut rappeler que Jérusalem n’est un patriarcat chrétien que depuis 452, donc bien après Antioche ou Alexandrie, ce qui signale que tous les pouvoirs politiques, depuis presque vingt siècles, ont pris garde de ne pas faire de cette ville une capitale administrative, pour éviter justement d’additionner les tensions politiques aux frictions religieuses.

Le premier maire de Jérusalem, Yussuf Al-Khalidi, maire pendant les années 1860, est le tout premier, après le congrès de Bâle en 1898, à écrire à Theodor Herzl pour le mettre en garde contre les effets possibles du projet sioniste à Jérusalem. Il écrit en tant que « municipe » et garant des équilibres entre les différentes communautés. Il a comme soutien Albert Antebi, un juif syrien, francophone, sujet ottoman, directeur de l’école de l’Alliance israélite universelle à Jérusalem et élu au conseil municipal, qui dit ne pas croire que Jérusalem puisse avoir un quelconque avenir dans le cadre du projet sioniste. C’est très étrange de relire ce genre de phrase aujourd’hui. On peut considérer que Khalidi et Antébi se sont trompés, à court et moyen terme. Mais, à plus long terme, on peut aussi considérer qu’ils ont énoncé des choses justes sur ce qui allait arriver et sur ce qui est en train d’arriver.

–

CETTE DÉCISION ÉTATS-UNIENNE SEMBLE CONTRADICTOIRE SI L’ON REGARDE LES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DE JÉRUSALEM, L’UNE DES GRANDES VILLES LES MOINS JUIVES D’ISRAËL. POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER EN QUOI CETTE DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE EST IMPORTANTE POUR COMPRENDRE LE CONTEXTE DE CETTE DÉCISION ?

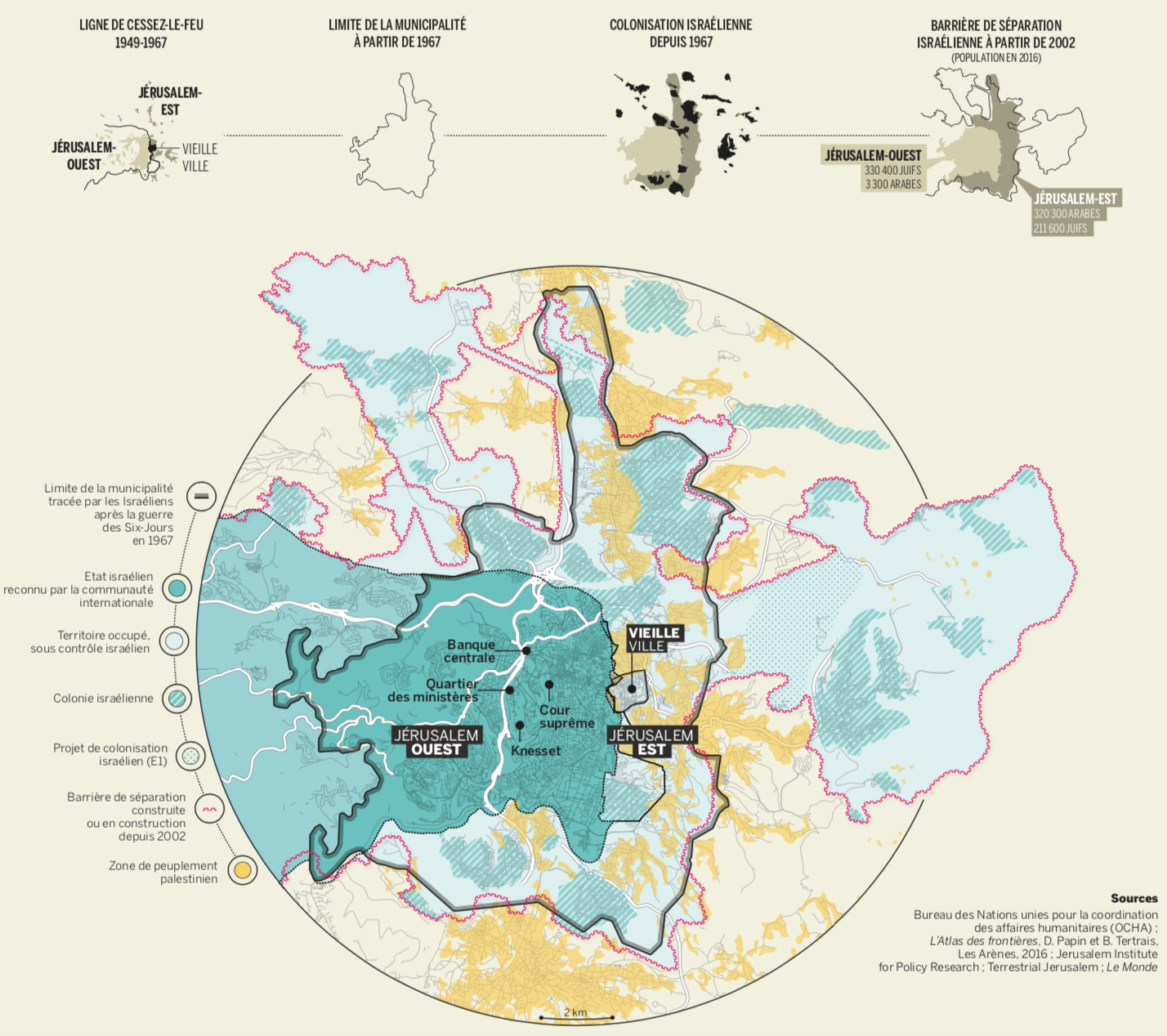

Si on regarde toutes les grandes villes d’Israël, comme Haïfa ou Tel-Aviv, Jérusalem est effectivement la moins juive, au sens démographique du terme. On pourrait penser qu’il y a une tendance à une forme de judaïsation de la population, mais ce n’est pas le cas, car la population palestinienne de Jérusalem-Est fait plus que résister : les Palestiniens représentaient 25 % de la population à l’intérieur des limites de la municipalité de Jérusalem en 1967, ils représentent quasiment 40 % aujourd’hui. La population palestinienne de Jérusalem a été multipliée par quatre en 50 ans, alors que la population israélienne, à l’intérieur de ces mêmes limites, a été multipliée par 2,5 seulement.

Il faut mesurer ce que cela signifie sur le plan de la vie quotidienne. Il y a très peu de permis de construire délivrés à Jérusalem-Est, donc c’est l’urbanisation spontanée qui domine. Il y a un intense processus de densification du bâti : des balcons couverts, des caves habitées, des greniers aménagés… La densité au mètre carré ne cesse d’augmenter à Jérusalem-Est tandis qu’à l’ouest, la ville s’étend et le paysage urbain est marqué par des espaces verts, des services publics, des transports en commun. Seul 10 % du budget de la municipalité est dédié à Jérusalem-Est, qui représente pourtant presque 40 % de la population. De fait, comme 90 % du budget municipal est consacré à la partie ouest de la ville, le décrochement entre ces deux espaces urbains ne cesse de s’accentuer.

Bien sûr, raisonner à l’intérieur des limites de la municipalité israélienne, qui sont sujettes à débat, peut poser question. Si on s’intéresse à la vieille ville de Jérusalem, celle qui correspond au cœur historique, là où se trouvent l’ensemble des lieux saints, on dénombre 35 000 habitants – autant qu’en 1914 – dont environ 4 000 résidents Juifs israéliens, selon les chiffres fournis par la municipalité israélienne elle-même. De fait, près de 90 % de la population du centre historique de Jérusalem n’est donc ni juive, ni israélienne. Cela confirme qu’il s’agit d’une capitale, sinon « impossible », en tout cas paradoxale. Tout ceci est contre-intuitif par rapport aux observations extérieures que l’on peut faire et c’est bien pourquoi il faut s’intéresser aux lieux de vie de la population et pas seulement à ce qui est le plus visible ou le plus manifeste de prime abord (les drapeaux, les soldats, les pèlerins).

De fait, du côté de la municipalité israélienne actuelle, pour lutter contre cette résistance démographique palestinienne, il y a des tentatives pour exclure certains quartiers de Jérusalem-Est du périmètre municipal – ce qui serait d’ailleurs en contradiction avec la loi de 1980 qui affirme que la ville est une et indivisible. De plus, par endroits, le mur de séparation passe à l’intérieur du périmètre municipal, en particulier là où les densités de population palestinienne sont très élevées. Ces différentes mesures permettraient aux autorités israéliennes de montrer qu’elles ont réussi à inverser la tendance démographique, même si cela ne changerait rien à la réalité quotidienne sur le terrain.

–

EN TANT QU’HISTORIEN, VOUS RELEVEZ LA DIFFICULTÉ À TRAVAILLER SUR JÉRUSALEM, VILLE « SANS HISTOIRE ». POURQUOI UN TEL PARADOXE POUR UNE VILLE AU PATRIMOINE SI RICHE ET AUX TRAJECTOIRES MÉMORIELLES QUI PASSIONNENT LE MONDE ENTIER ?

Ce qui distingue l’histoire, en tant que discipline scientifique, d’autres formes de récits du passé, ce sont les archives. Or, on peut remarquer que de nombreux auteurs qui écrivent sur le passé de Jérusalem n’utilisent pas de sources. Ce sont des ouvrages de récit, de tradition, parfois passionnants, souvent très signifiants sur le positionnement des uns et des autres, mais ce ne sont pas des livres d’histoire. Lorsque le grand public s’intéresse à Jérusalem, c’est avant tout pour ses dimensions patrimoniales ou religieuses, pour ce que l’on appelle communément la mémoire, plutôt que pour ses dimensions historiques. Par exemple, les catégories de population qu’on utilise aujourd’hui sont grossières, voire fautives, et elles ne disent rien des proximités et distances culturelles ou linguistiques entre les innombrables communautés qui ont rythmé l’histoire de la ville sur la longue durée. C’est ce constat qui a conduit à la mise en place du projet Open Jerusalem, qui suppose un investissement très important : ce projet regroupe 60 chercheurs du monde entier et il vise justement à revenir aux sources. Car les lieux de conservation des sources sur Jérusalem sont rarement situés sur place, ils sont à Erevan, Moscou, Athènes, Rome, Washington D.C., Addis-Abeba ou encore Istanbul. Ces sources sont rédigées dans toutes les langues et elles sont plus ou moins accessibles. Il faut donc trouver une langue commune, en l’occurrence l’anglais, pour décrire ces sources, mais aussi des moyens pour lever ces verrous d’accès. Le sited’Open Jérusalem permet aujourd’hui d’avoir accès à plusieurs dizaines de milliers de documents, accessibles en ligne, décrits avec des normes archivistiques précises et rigoureuses. Construire une nouvelle histoire de Jérusalem, cela suppose donc de repartir des fondamentaux de la discipline historique que sont les sources.

–

CONTINUONS SUR CE SUJET, PUISQUE VOUS LA QUALIFIEZ ÉGALEMENT DE « VILLE SANS GÉOGRAPHIE ». LA GÉOPOLITIQUE SERAIT TROP OMNIPRÉSENTE POUR QUE L’ON S’INTÉRESSE À LA VILLE EN TANT QU’ESPACE URBAIN ?

Oui effectivement : on a par exemple l’habitude de percevoir cette ville en deux dimensions, à plat, ce qui suffit pour dessiner des frontières sur une carte. Or cela laisse de côté le fait que Jérusalem est une ville qui, d’un point de vue topographique, est extrêmement contraignante. Ces contraintes de site ne sont pas accessoires dans l’histoire de la ville, elles sont même sans doute fondatrices puisque que la ville est construite autour d’une montagne sacrée, l’esplanade des Mosquées / Mont du Temple, qui est en effet ni plus ni moins qu’une acropole ; c’est également une ville située sur une ligne de crête, comme toutes les grandes villes saintes de la Palestine historique ; c’est enfin une ville située au contact de la plaine littorale et du désert, donc au contact du monde des pèlerins et des marchands et du monde des prophètes. La géographie de cette ville fait donc intimement partie de son histoire. On ne peut pas comprendre son histoire si on ne sait pas qu’il y a le désert aux portes de la ville, que la ville est située sur une ligne de crête et qu’elle a de ce fait toujours manqué d’eau potable, ou que ses vallées profondément creusées ont eu des conséquences très fortes sur le développement de son bâti.

–

SELON VOUS, JÉRUSALEM EST UNE « VILLE MONDE ». QU’ENTENDEZ-VOUS PAR CETTE EXPRESSION ?

Jérusalem est entrée dans l’histoire à partir du moment où la tradition juive a fait de cette acropole le lieu d’installation de l’Arche d’Alliance, un coffre qui selon la Bible, contient les Tables de la Loi transmises à Moïse sur le Sinaï, une autre montagne sacrée. Cet événement mythique est donc le symbole même de l’émergence des monothéismes. À partir de là, Jérusalem est devenue la capitale universelle des grandes traditions monothéistes. Tous ces monothéismes, qui organisent en partie l’histoire du monde depuis vingt siècles, ont leur centre à Jérusalem, comme on le voit clairement par exemple sur les cartes chrétiennes de l’époque médiévale. Jérusalem est donc une ville à vocation universelle. Ce qui fait vivre cette ville et ses habitants, c’est que c’est une ville-temple, une ville de pèlerinage, dans laquelle il faut loger, restaurer et parfois soigner – ou enterrer – les pèlerins. De fait, cette notion de « ville-monde » fonctionne assez bien pour Jérusalem : on y parle et on y écrit toutes les langues. Il faut donc bien se donner les moyens d’élaborer une « histoire mondiale de Jérusalem » si on veut véritablement la comprendre sur la longue durée, au-delà des enjeux brûlants de l’actualité immédiate.

–

AU-DELÀ DE LA VILLE-MONDE, À PARTIR DE QUAND ET COMMENT JÉRUSALEM PEUT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE « VILLE MODERNE » ?

Jérusalem est une des premières villes de l’Empire ottoman à s’être dotée d’une municipalité, au milieu des années 1860. Cela signifie, très concrètement, qu’un certain nombre de notables se sont réunis et ont considéré qu’il était de leur intérêt commun de disposer d’une institution qui ne relevait ni d’un État, ni d’une institution religieuse, mais qui soit au contraire une institution laïque et autonome, chargée de traiter les problématiques purement urbaines. Cette modernité administrative et politique est à souligner puisqu’elle a permis, à la fin du 19e siècle, d’impulser une modernisation urbaine importante (éclairage, jardins publics, kiosques à musique, électrification). Dans le livre Jérusalem 1900, je mets en lumière ce moment particulier, en ayant conscience qu’il est aujourd’hui largement oublié, oblitéré, car ce moment ne colle pas avec les catégories d’analyse que l’on a l’habitude de convoquer pour raconter l’histoire de cette ville sainte disputée. S’intéresser à d’autres catégories d’analyse que les catégories religieuses ou géopolitiques, en particulier en se focalisant sur la question de l’urbanisme et de l’urbanité, permet de déplacer les problématiques et les questionnements et d’en faire émerger d’autres, de valoriser d’autres sources, de construire d’autres récits et d’autres perspectives.

–

ON ASSOCIE SYSTÉMATIQUEMENT JÉRUSALEM À UN ENJEU FRONTALIER, À UNE VILLE DIVISÉE ENTRE EST ET OUEST, MAIS COMME TOUT ESPACE URBAIN, ELLE EST FAITE D’ÉCHANGES, DE CIRCULATIONS ET DE POROSITÉS. QU’EN EST-IL DE CES FRONTIÈRES ET DE CES MURS ET COMMENT DOIT-ON LES NOMMER ?

Aujourd’hui, à Jérusalem, il y a une frontière, ou plus exactement une ligne de cessez-le-feu, celle de 1949 (la « ligne verte »), qui traverse la ville du nord au sud. Il y a également deux murs : une muraille, d’origine ottomane, qui sépare classiquement la vieille ville de la nouvelle ville ; et un mur dit « de séparation », situé assez loin à l’ouest, en territoire palestinien, construit depuis quelques années par les autorités israéliennes. Ce mur encercle l’agglomération, mais pas totalement, car construire un mur, pour les Israéliens, c’est effectivement s’emparer de territoires situés en Cisjordanie, mais c’est aussi se fixer une limite, et donc cela produit de la contrainte. C’est ainsi qu’à l’est de Jérusalem, vers Jéricho, immédiatement au-delà du Mont des Oliviers, un futur tracé de mur a été dessiné, mais cela fait des années que la construction n’aboutit pas. Les autorités israéliennes hésitent, car un tracé possible du mur pourrait englober Ma’aleh Adumim, soit plusieurs dizaines de milliers d’habitants israéliens, ce qui aurait des conséquences non négligeables.

Quant à l’ancienne ligne de cessez-le-feu, la fameuse « ligne verte », elle saute aux yeux des visiteurs attentifs, parce que dès qu’on la traverse, on remarque ce fossé entre deux ordres urbains, deux populations, deux niveaux de vie. De plus, quand la situation se tend à Jérusalem-Est, l’armée israélienne installe des check-point volants sur cette ligne verte. De fait, cette ligne frontalière n’est ni permanente ni symétrique, puisque ces barrages ne se traversent pas de la même manière selon que l’on soit Israélien, Palestinien ou étranger.

–

2. Jérusalem, capitale impossible (D. Papin et X. Laborde, Le Monde, 2017, la carte en entier, disponible en PDF).

–

Aux abords de la ville, la stratégie israélienne depuis la fin des années 1970 – c’est-à-dire depuis le lancement des grands programmes de colonisation en Cisjordanie – a été de projeter les colonies assez loin du centre-ville pour créer ce que les Israéliens appellent une « ceinture protectrice », avec par exemple Har Homa au sud ou Ma’aleh Adumim à l’est. Ce sont des implantations aujourd’hui très peuplées, avec une démographie dynamique puisqu’elles accueillent surtout des jeunes ménages, mais elles ne font pas partie de la municipalité de Jérusalem, donc elles ne participent pas à la bataille démographique municipale. Par ailleurs, les prix du marché immobilier à Jérusalem-Ouest sont de plus en plus élevés puisque c’est aujourd’hui un marché mondial : il y a de plus en plus de propriétaires étrangers, un taux d’occupation des logements qui est faible dans certains quartiers recherchés, tandis que les populations juives orthodoxes de Jérusalem-Ouest ont des revenus limités, et elles ont donc de plus en plus de difficulté à loger leurs familles nombreuses. De ce fait, il y a un important turn-over des résidents à Jérusalem-Ouest, ce qui n’est pas le cas à Jérusalem-Est, notamment à cause de la crainte de perdre le droit de résidence. Si un habitant de Jérusalem-Est est absent plus de cinq ans, il risque de perdre son droit de résidence et de ne plus pouvoir revenir. Cette stratégie israélienne, pensée au départ pour laisser sortir la population palestinienne et ne pas la laisser rentrer, a eu finalement un effet contre-productif puisque la plupart des jeunes Palestiniens de Jérusalem font en sorte de rentrer à temps pour ne pas perdre leur droit de résidence. Depuis 1967, cette stratégie est un échec car elle n’a entraîné la suppression que de 14 800 permis de résidences en cinquante ans, or il y a aujourd’hui plus de 800 000 habitants à Jérusalem, dont presque 300 000 Palestiniens.

JÉRUSALEM EST L’UN DES POINTS DE CRISPATION DU CONFLIT ISRAËLO-PALESTINIEN. PEUT-ON CONSIDÉRER QUE LA PLANIFICATION URBAINE SOIT UNE CLÉ DE RÉSOLUTION DE CE CONFLIT ? ET DÈS LORS, FAUT-IL PENSER UN MODÈLE DE GOUVERNANCE UNIQUE AU MONDE POUR JÉRUSALEM ?

Cette question se pose depuis le début du 20e siècle. Pourtant, aujourd’hui, Jérusalem n’est pas le problème le plus insoluble au sein du conflit israélo-palestinien. La question des colonies (il y a aujourd’hui 500 000 colons installés en Cisjordanie) est de mon point de vue bien plus insoluble que la question de Jérusalem, dans la perspective d’une solution à deux États. Par ailleurs, la question du droit au retour des réfugiés est une revendication fondamentale pour les Palestiniens, or on parle ici de plusieurs millions de réfugiés ou de descendants de réfugiés. En revanche, si on considère que Jérusalem doit être la capitale de deux États, ce qui est la position officielle de l’Union européenne, le problème n’est pas insoluble en soi. D’autres villes dans le monde sont des entités politiques complexes : Bruxelles, capitale de l’Union européenne, d’un État, de deux régions, située en territoire flamand mais où la population est largement wallonne et francophone, où de fait la perception de l’impôt est réparti entre plusieurs entités, où il existe des écoles francophones, néerlandophones, et pourtant il n’y a ni frontière ni mur à Bruxelles. Le problème est politique, il n’est pas institutionnel ou technique. On pourrait donc imaginer pour Jérusalem une municipalité partagée, si on admet que le partage ne suppose pas forcément la partition.

Rappelons que les Palestiniens de Jérusalem ont le droit de vote aux élections municipales, mais comme ils ne reconnaissent pas la légitimité de cette municipalité, ils ne l’utilisent pas. De fait, ils ne sont donc pas élus, ils ne siègent pas au conseil municipal et ils n’y défendent pas leurs droits, d’où notamment cette disparité des dépenses au niveau du budget municipal. Quant aux institutions nationales israéliennes, elles sont construites loin de la ligne verte, depuis les années 1960 (présidence, Knesset, ministères, banque centrale). Donc on pourrait imaginer que les institutions nationales palestiniennes soient construites loin à l’est. Ensuite, on pourrait avoir des dévolutions de compétences fortes au niveau des mairies d’arrondissement, pour que chacun des quartiers puissent se développer de façon relativement autonome. Enfin, pour ce qui concerne les lieux saints, ils sont aujourd’hui autogérés par des institutions bien en place, qui préexistent d’ailleurs largement aux entités politiques actuelles. Le patriarcat grec de Jérusalem date du IVe siècle et il est toujours positionné dans le même bâtiment, il dispose de ses archives, de son état civil et de son tribunal. Tous ces lieux de pouvoir coexistent dans la ville et ces institutions régulent la vie quotidienne des divers habitants de Jérusalem depuis très longtemps. Finalement, la question du transfert de l’ambassade des États-Unis rappelle ce décalage entre histoire locale et histoire globale de Jérusalem, une ville sainte prise dans des trajectoires historiques parfois disjointes entre le quotidien de ceux qui y vivent et les enjeux internationaux.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN MAI 2018 ET MIS À JOUR EN AOÛT 2019.

–

Illustration de couverture : Jérusalem vue depuis la colline d’AbuTor (sud) (V. Lemire)

–

Pour aller plus loin

Lemire V., 2010, La Soif de Jérusalem. Essai d’Hydro-Histoire 1840-1948, Paris, éditions de la Sorbonne, 664 p.

Lemire V., 2013, Jérusalem 1900, La ville sainte à l’âge des possibles, Paris, Armand Colin, 254 p.

Lemire V. (dir.), 2016, Jérusalem : histoire d’une ville-monde des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 535 p.

Pour citer cet entretien : Lemire V., 2019, « Entendu / Entretien : de la “ville sans histoire” à la “capitale impossible” : les transformations urbaines de Jérusalem », Urbanités, septembre 2019, en ligne.

—