Entendu / Entretien : Redessiner les frontières de l’urbain en Guyane

Entretien avec Clémence Léobal, par Léo Kloeckner et Charlotte Ruggeri

–

L’entretien avec C. Léobal au format PDF

–

Clémence Léobal est doctorante en sociologie, sur le point de soutenir sa thèse intitulée « Osu », « baraques » et « batiman » : Redessiner les frontières de l’urbain à Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane), à l’Université Paris Descartes (Cerlis), également rattachée à l’EHESS (Iris). Elle travaille sur les politiques urbaines françaises menées dans l’Ouest de la Guyane, et leur confrontation aux manières d’habiter ce territoire amazonien : les habitants des classes populaires y font face à des normes d’urbanité concrétisées par les démolitions de « bidonvilles » et la construction de logements sociaux. Elle a vécu en Guyane entre 2009 et 2011, et réalisé des enquêtes de terrain de plusieurs mois en 2013 et 2014.

–

LA GUYANE A ÉTÉ CONFONDUE AVEC UNE ÎLE DANS LE DISCOURS POLITIQUE. CETTE CONFUSION EST-ELLE INFONDÉE ? À QUOI RENVOIE CETTE INSULARITÉ ?

Non, la Guyane n’est pas une île, bien qu’on entende régulièrement cette affirmation en France hexagonale. Il s’agit parfois d’ironiser sur son isolement du reste du continent sud-américain : depuis Cayenne, il est effectivement beaucoup plus facile de se rendre à Paris qu’à Lima. La plupart du temps, cette considération est plutôt le reflet d’une méconnaissance de ce territoire grand comme le Portugal, en pleine forêt amazonienne. Mais quand Emmanuel Macron se surprend à désigner la Guyane comme une île, il ne s’agit pas d’une erreur géographique : il sait que ce n’est pas le cas, il s’y est d’ailleurs rendu pendant la campagne présidentielle. Il s’agit plutôt d’une facilité de langage, un quasi-lapsus, qui consiste à désigner les différents territoires d’Outre-Mer comme « les îles ». C’est ainsi que j’ai pu rencontrer, en Guyane, des fonctionnaires « métros », comme on appelle là-bas les Blancs, qui évoquaient leur parcours professionnel d’ « île » en « île » : la Guyane n’est qu’une étape dans leurs trajectoires de vie à travers les différentes « miettes d’Empire » que sont les Outre-mer. Appeler la Guyane une île renvoie donc à une vision surplombante de ce territoire et à un mode de gouvernement hérité du colonialisme où la plupart des décisions importantes sont prises à Paris, souvent à l’échelle de cette catégorie homogénéisante d’Outre-Mer dans laquelle les Guyanais ne se retrouvent pas.

–

COMMENT COMPRENDRE LE FORT TAUX D’ABSTENTION AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2017 (PLUS DE 65 % DES INSCRITS SE SONT ABSTENUS AU PREMIER TOUR, ET 58 % DES ÉLECTEURS AU SECOND TOUR) ?

Le taux d’abstention a été particulièrement fort lors de cette élection présidentielle, du fait du mouvement social d’une ampleur considérable qui a eu lieu dans les semaines qui l’ont précédée. Ce mouvement aux revendications multiples exigeait plus de services publics, mais a également remis en cause les manières hétéronomes de gouverner le peyi, et exprimait la volonté de reprendre la main sur les affaires qui le concernent. C’est ainsi que certains des manifestants appelaient au boycott des élections présidentielles. L’abstention a de fait été plus forte que lors de l’élection présidentielle de 2012, où elle représentait quand même déjà plus de 49 % au premier tour. En Guyane, on regarde toujours avec distance les débats de la campagne présidentielle, dont les enjeux sont très éloignés des préoccupations quotidiennes. Il faut remettre les scores des différents candidats à leur place : Jean-Luc Mélenchon a été placé en tête du premier tour avec 6 633 voix, mais cela ne représente pas l’ensemble de la population de la Guyane, recensée à 252 338 personnes par l’INSEE – et leurs chiffres sont probablement en deçà de la réalité. Cette population est très jeune, en grande partie de nationalité étrangère : beaucoup d’habitants n’ont donc pas le droit de vote, ce à quoi s’ajoutent l’abstention et la non-inscription sur les listes électorales.

–

LE 11 FÉVRIER 2017, LA MORT D’UN HABITANT D’UN QUARTIER POPULAIRE DE CAYENNE SUSCITE LA MOBILISATION DU COLLECTIF DES « 500 FRÈRES ». PEUT-ON LIRE LA CRISE GUYANAISE EN TERMES URBAINS ?

La notion de « crise » est à questionner. Pour qui la mobilisation sans précédent qui a eu lieu en mars est-elle une crise ? Cette mobilisation a largement dépassé ses initiateurs, le collectif des 500 frères à Cayenne : elle a réuni des groupes sociaux très divers, dans toute la Guyane. J’ai suivi ces manifestations sur internet avec fébrilité, alors que j’étais en train de terminer de rédiger ma thèse : plus qu’une crise, la mobilisation représentait pour moi un sursaut salutaire et l’occasion de poser des débats de fonds peu abordés au quotidien. Les rues des villes et des bourgs ont été investies par les manifestants, qui ont notamment bloqué les ronds-points – Cayenne est une ville construite pour les voitures, et les ronds-points sont des espaces urbains stratégiques qui permettent d’empêcher toute la circulation. Des rassemblements et occupations ont aussi été organisés devant ce lieu hautement symbolique qu’est la préfecture de Cayenne, ancienne résidence du gouverneur de Guyane : c’est à ce balcon que la ministre de l’Outre-mer a présenté des excuses au peuple guyanais, et que les résultats des négociations étaient annoncés au fur et mesure à la foule. À Saint-Laurent, des rassemblements ont eu lieu devant la sous-préfecture : les lieux urbains du pouvoir métropolitain ont donc été ciblés par ces personnes déterminées à s’en faire entendre.

Par rapport à mon sujet de thèse, ce qui m’a particulièrement frappée, c’est que le logement n’apparaissait pas dans les revendications du collectif « Pou Lagwiyann dékolé » (Sauvons la Guyane), formé à l’issue des premières grandes manifestations. Les cahiers de revendications mentionnaient avant tout les rubriques de l’éducation, de la santé, de la sécurité, ou encore du monde économique. La « crise du logement », diagnostiquée par les pouvoirs publics comme problème majeur en Guyane, au point qu’une Opération d’Intérêt National a été lancée en 2016 et prévoit des milliers de nouveaux logements sociaux, n’apparait à aucun moment. Les revendications urbaines portent plutôt sur la terre : le collectif demande à l’État, qui est propriétaire de 90 % des terres en Guyane, de céder des terrains aux collectivités locales et aux Guyanais qui en font la demande. Mais le collectif n’attend pas de l’État qu’il construise des maisons pour les habitants. Cette absence pourrait s’expliquer par les profondes divergences entre les normes officielles et les représentations des habitants sur ce qu’est une « maison digne » ou non : j’ai pu voir dans mes recherches comment l’idée de « logement indigne » était en partie appliquée à des maisons et des manières d’habiter alternatives élaborées par les concernés. Ou bien alors, l’absence de la thématique du logement est le produit d’un collectif des classes moyennes cayennaises qui ne porte pas la voix des personnes qui sont à la recherche désespérée d’un logement social comme celles, issues des classes populaires de Saint-Laurent, que j’ai pu rencontrer pendant mes séjours – mais c’est une hypothèse non vérifiée, car je ne connais pas la composition sociologique du collectif.

Enfin, en suivant la mobilisation, j’ai été inquiète de voir que le nationalisme guyanais qui s’y exprimait s’est parfois aussi traduit par des expressions de xénophobie, où les étrangers sont accusés d’être les criminels responsables de l’insécurité : les 500 frères ont notamment organisé des rassemblements devant les Consulats du Surinam et d’Haïti à Cayenne, en protestation contre l’immigration clandestine. Cette dimension nationaliste s’est également traduite par un vote en augmentation pour le Front National, qui n’a jamais été aussi fort : 6 519 voix au premier tour (quand il y en avait un peu moins de 4 000 au premier tour de 2012). Le vote FN en Guyane reflète des rapports sociaux de pouvoir où classe et race s’articulent avec la nationalité. Ce sont des dimensions des rapports sociaux que j’ai analysé dans l’espace urbain saint-laurentais.

–

LES ENJEUX URBAINS ET SPATIAUX AUXQUELS FONT FACE LES ESPACES URBAINS GUYANAIS SONT-ILS PROPRES À LA GUYANE ? OU SE RATTACHENT-ILS À D’AUTRES CONTEXTES OU PROCESSUS LATINO-AMERICAINS PAR EXEMPLE ? LA QUESTION MIGRATOIRE Y A-T-ELLE PAR EXEMPLE UNE IMPORTANCE PLUS GRANDE QUE DANS D’AUTRES CONTEXTES ULTRAMARINS ?

La Guyane est un département français en Amérique du Sud – et non pas en Amérique latine. Les histoires coloniales non-ibériques des trois Guyanes les rapprochent davantage de l’espace caribéen, dont elles se distinguent pourtant. La Guyane française est un lieu particulier, où se rencontrent d’un côté des réalités sociales, des flux migratoires et des personnes circulant sur le continent, avec un taux de croissance démographique qui bat les records régionaux (2,4 % par an), et de l’autre des pouvoirs publics français, qui appliquent les décisions prises à Paris ou Bruxelles. Parmi les différents territoires d’Outre-mer français, la Guyane partage avec Mayotte le fait d’être intégrée dans des espaces plus larges, transfrontaliers. Les frontières sont habitées, qu’il s’agisse du fleuve Oyapock qui représente la frontière avec le Brésil, que du fleuve Maroni frontalier du Surinam : ce sont deux bassins de vie dont les habitants circulent entre les deux rives, malgré les efforts de la Police aux Frontières pour contrôler ces frontières européennes. Dans ma thèse, j’ai analysé la vie dans des « configurations de maisons », concept emprunté à l’anthropologue Louis Marcelin, qui signifie qu’on n’habite pas une seule maison, mais plusieurs. Ces configurations peuvent enjamber le Maroni, car les maisons d’un groupe de parenté sont parfois réparties sur les deux rives du fleuve.

–

À PROPOS DE SAINT-LAURENT DU MARONI VOUS DÉCRIVEZ DES FORMES URBAINES PARTICULIÈRES, EN L’OCCURRENCE DES LOGEMENTS SOCIAUX SPÉCIFIQUES À LA GUYANE, PUISQU’IL S’AGIT D’UN HABITAT DIT « ADAPTÉ ». POURQUOI ET COMMENT LES POUVOIRS PUBLICS EN SONT-ILS VENUS À PRODUIRE DES FORMES D’HABITAT SOCIAL DIFFERENCIÉES EN FONCTION DES PUBLICS AUXQUELS LES LOGEMENTS SONT DESTINÉS ?

J’ai commencé mes recherches par un travail de master sur un quartier très étonnant de Saint-Laurent, la Charbonnière, qui réunit une bonne centaine de maisons triangulaires en bois, qui sont des logements sociaux construits de manière expérimentale dans les années 1980. Ces maisons sont triangulaires pour évoquer la forme des maisons « traditionnelles » des communautés du Haut-Maroni qu’on disait alors « bonies », qu’on appelle aujourd’hui plus communément « bushinenguées ». Cela vient nuancer le propos général que je tenais au début de cet entretien : même si ce sont les lois françaises qu’on applique en Guyane, celles-ci peuvent connaître des aménagements et des mises en œuvre spécifiques.

1. Logement Evolutif Social (ou sité) aménagé par ses propriétaires, quartier de Vampire (C. Léobal, 2014)

–

Pour le logement, une « mouvance » de professionnels de l’habitat dans l’Outre-mer a élaboré des projets expérimentaux qui s’appelaient au départ les Logements Très Sociaux, puis les Logements Évolutifs Sociaux. Ces projets mis en œuvre dans différents territoires ultramarins s’inscrivaient dans le cadre des financements pour la Résorption de l’Habitat Insalubre, en application de la Loi Vivien de 1971, et proposaient le relogement des habitants des « bidonvilles » dans des maisons en accession à la propriété, construites avec des matériaux locaux avec la participation active des bénéficiaires dits « auto-constructeurs ». Ces projets innovants ont aujourd’hui été abandonnés par les pouvoirs publics français, malgré les tentatives récentes de la Direction de l’Écologie à Cayenne de reprendre certaines de ces idées, à travers un projet-pilote d’aménagement simplifié mené à Saint-Laurent-du-Maroni par l’ONG GRET entre 2012 et 2015, que la municipalité n’a jamais mis en œuvre. Le retour sur les premières politiques d’habitat adapté s’impose pour mieux comprendre la situation actuelle.

C’est cette « mouvance » de professionnels de l’habitat Outre-mer qui avait forgé, en 1985, ce slogan attribué à François Mitterrand « On ne tire pas des fusées sur fonds de bidonville », que l’on retrouve aujourd’hui comme devise du collectif Pou Lagwiyann dekolé. L’idée de ces professionnels, originaires de France hexagonale, était de mettre en œuvre des solutions adéquates aux différentes sociétés d’Outre-mer. Ils voulaient mettre en valeur les savoir-faire locaux, tout en rendant les logements conformes à une vision métropolitaine de l’habitat salubre, un peu comme le colonialisme différentialiste s’appuyait sur l’anthropologie pour mieux gouverner les colonisés auparavant. Ces professionnels de l’habitat, de manière ambivalente, voulaient aussi exploiter une main d’œuvre moins chère en Outre-mer, fournie par les auto-constructeurs : ils ont ainsi milité pour que le Revenu Minimum d’Insertion, créé en 1988, ait une valeur moindre en Outre-mer. Ils ont obtenu que le RMI y soit à limité à 80 % du RMI national, et que la différence soit reversée au financement du logement social. Tout en valorisant « l’architecture vernaculaire », les politiques d’habitat adapté menées en Outre-mer à cette époque reposaient aussi implicitement sur une lecture racialisée des « populations locales » comme inférieures.

–

Lorsqu’on analyse les archives de la construction des maisons de la Charbonnière, on s’aperçoit que les habitants concernés n’ont pas été associés à la prise de décision concernant le choix du modèle architectural. Ces personnes originaires du Haut-Maroni souhaitaient s’installer en ville, ils ne voulaient pas retrouver ces formes anciennes d’habitat. La forme en triangle limite également l’espace habité intérieur, pour disposer des meubles. Les bénéficiaires ont donc passé leur temps à aménager les formes du logement à leurs besoins, notamment en surélevant le toit pour atténuer la forme triangulaire et gagner de la place. Ces aménagements ont été interprétés comme des « résistances » par les pouvoirs publics, qui disent que le quartier « se bidonvillise », et ces expérimentations ont été abandonnées par la suite. Mais ces habitants s’étaient alors portés volontaires sur les listes pour obtenir un logement, tandis que d’autres s’y refusaient. Après mon expérience de l’ethnographie dans des situations contemporaines, je pense qu’il s’agissait moins pour eux de s’opposer au relogement, que d’aménager ces maisons à leurs usages propres.

–

VOUS VOUS ÊTES BEAUCOUP INTÉRESSÉE DANS VOS TRAVAUX À LA FACON DONT L’INSTITUTION DE L’ÉTAT EST IMBRIQUÉE DANS DES RELATIONS SOCIALES INTERPERSONNELLES. COMMENT LES POPULATIONS BÉNÉFICIAIRES DES PROGRAMMES PERCOIVENT-ELLES LES ADMINISTRATIONS ET QUEL RAPPORT ENTRETIENNENT-ELLES AVEC ELLES ?

Les rapports concrets d’habitants bushinengués des quartiers populaires de Saint-Laurent-du-Maroni avec les agents des administrations se déroulent dans plusieurs situations : par exemple,quand les agents se déplacent dans ces quartiers pour préparer les opérations de démolition des maisons, ou bien quand les habitants se déplacent dans les bureaux pour faire des démarches de demande de terrain ou de logement social.

J’ai analysé le processus de socialisation institutionnelle de ces habitants, souvent non francophones, qui parviennent à s’orienter dans un univers bureaucratique qu’ils qualifient de bakaa : ce terme renvoie à la blancheur, au sens politique du terme, en tant que rapport de pouvoir hérité de l’époque coloniale esclavagiste (il se rapproche du terme « Béké » en Martinique, ces descendants de colons blancs dont on ne trouve pas l’équivalent en Guyane). Pour les habitants bushinengués que j’ai rencontrés, les personnes d’origine métropolitaines sont des Bakaas, mais les maisons peuvent aussi être bakaa, de même que les règles bureaucratiques comme l’exclusion de la polygamie. Ces habitants considèrent les agents des administrations non seulement comme des fonctionnaires des classes moyennes ou dominantes, mais aussi comme des personnes dotées d’un sexe, racialisées, sujettes à des émotions. Ils envisagent les négociations avec eux de différentes manières en fonction des situations : j’ai analysé des cas où les habitants concernés par des menaces de démolition sollicitaient l’intervention des agents créoles des administrations, plutôt que celle des fonctionnaires bakaas, au nom de leur commune appartenance aux « Noirs de Saint-Laurent » (Soolan-nengués)1 ; tandis que dans les démarches de logement, des habitantes en recherche de logement constataient que les agents métropolitains fraîchement arrivés étaient davantage à l’écoute de leurs problèmes que les agents créoles qui comprennent la langue bushinenguée mais « ne veulent pas parler ». Ce sont ces interactions changeantes qu’il s’agit de comprendre.

Ce qui revient dans les différentes situations que j’ai analysées, c’est que les habitants comme les employés des administrations font un travail d’adaptation mutuelle, et prennent en compte les actions de leurs interlocuteurs. Certains dispositifs législatifs sont pensés spécialement pour les Outre-mer, comme on l’a vu avec les politiques d’habitat adapté. Plus récemment, la loi Letchimy a été votée en 2011 par le Parlement français, spécialement pour les Départements d’Outre-mer : cette loi, qui peut permettre d’indemniser les occupants sans titre présents depuis dix ans, n’était pourtant pas appliquée par les démolisseurs au moment de mes enquêtes, soit par méconnaissance, soit parce qu’ils estimaient qu’elle ne s’appliquait pas. Dans le même temps, les habitants concernés se familiarisent progressivement avec le droit français, et défendent leurs droits au nom de lois. Les habitants se plient également aux pratiques de l’administration, en se conformant aux injonctions de produire des documents, de remplir des formulaires. Par ailleurs, même si la plupart des lois et dispositifs appliqués pour le logement ne sont pas conçus pour l’Outre-mer, les agents des administrations les mettent en pratique en les aménageant aux situations locales, et en s’arrangeant avec les modes de vie des habitants Saint-Laurentais. Ces derniers parviennent ainsi partiellement à imposer leurs modes d’habiter en construisant des maisons en planches, mais aussi leur langue au sein des bureaux des administrations, malgré les injonctions bureaucratiques et les règlements d’urbanisme.

–

VOUS AFFIRMEZ QUE « LES INTERACTIONS ASYMÉTRIQUES ENTRE HABITANTS ET PROFESSIONNELS ONT DES EFFETS SUR LES MODES D’HABITER ET SUR LES POLITIQUES URBAINES. ELLES CONCRÉTISENT LEURS DIFFÉRENCES, CONSTAMMENT RÉITÉRÉES, DANS LES FORMES URBAINES D’UNE VILLE SEGRÉGUÉE ». COMMENT SE JOUENT CES INTERACTIONS ET EN QUOI PRODUISENT-ELLES UNE VILLE SEGRÉGUÉE ? PEUT-ON DIRE DE L’URBAIN GUYANAIS EN GÉNÉRAL QU’IL EST SÉGRÉGUÉ ?

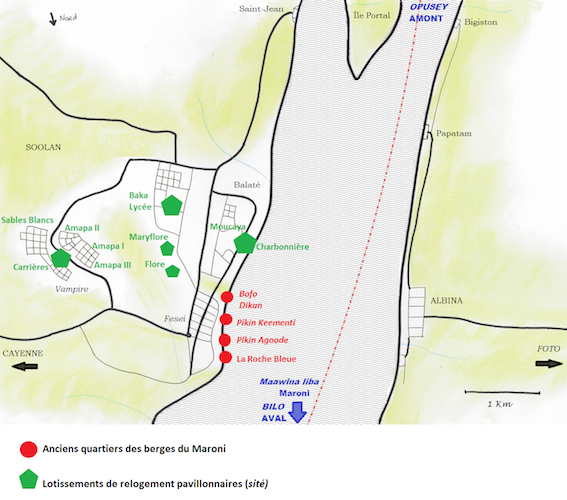

Oui, on peut dire que l’espace urbain guyanais est ségrégué, au sens où les différences sociales entre les groupes sont marquées spatialement par des frontières urbaines. L’exemple de Saint-Laurent-du-Maroni est particulièrement révélateur. Les choix d’implantations réalisés par les habitants se combinent avec les politiques urbaines qui sont menées pour produire ce résultat différencié. Il importe de déconstruire historiquement le discours dominant qui présente aujourd’hui comme naturelle la disposition des différents quartiers de la ville comme étant des « villages amérindiens » ou des « quartiers bushinengués ». Ces dénominations sont le produit des politiques urbaines qui ont été menées dans le passé. Les villages amérindiens ont été créés dès l’époque du « service indien » de la sous-préfecture, dans les années 1950, qui voulait sédentariser les habitants autochtones en ville, en leur créant des lieux en périphérie. Les quartiers que l’on dit aujourd’hui bushinengués, comme la Charbonnière, Vampires ou Baka Lycée, sont au départ des lotissements d’habitat adaptés construits dans les années 1980 et 1990. Car vouloir adapter les logements aux « locaux », cela suppose de cibler des habitants en particulier et de les répartir dans l’espace urbain : dans le cas de Saint-Laurent, l’habitat adapté (les Logements Evolutifs Sociaux) a été construit dans des lotissements spéciaux en périphérie – ou directement dans les villages amérindiens préexistants. Donc, la disposition actuelle des quartiers de la ville n’est pas le résultat d’une organisation sociale endogène mais bien d’interventions étatiques qui font coïncider des quartiers de la ville avec des étiquettes racialisées.

–

4. Carte des anciens « bidonvilles » et des sités de Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni), réalisation Clémence Léobal

Ce qui est intéressant, c’est que ces étiquettes ne collent jamais bien – et pas seulement à cause de l’humidité amazonienne. Comme ailleurs, les identifications et assignations racialisées sont labiles et changeantes, et les modes d’habiter et les constructions de maisons dépassent largement les logiques étatiques. L’exemple du quartier qu’on appelle « village chinois » est emblématique de ces dynamiques de rencontres urbaines : ce quartier ancien a été nommé de cette manière par référence aux bagnards annamites qui y vivaient au départ, avant d’être un quartier animé par les commerçants chinois depuis plus de cent ans. Ce quartier a longtemps été au cœur du commerce et des départs en pirogue depuis Saint-Laurent, et réunissait tous les habitants et personnes de passage dans la ville, dans un lieu urbain central et mixte, en dépit de son étiquette ethnicisée. J’ai parlé plus haut des manières de vivre en configurations de maisons, qui peuvent se traduire par des petits groupes de maisons construites à proximité les unes des autres dont les habitants fonctionnent ensemble. Ces rapprochements ne sont pas exclusifs. Les quartiers populaires saint-laurentais regroupent des personnes qui s’identifient de manières diverses dans des espaces voisins, tant dans les lotissements de logement social que dans les quartiers de maisons en planches.

Lors de mes enquêtes de terrain, la pluralité du voisinage était mise en avant comme symbole d’une ascension sociale par les demandeuses de logement social que j’ai rencontrées – surtout des femmes. Elles voulaient sortir du « ghetto », comme elles appellent certains quartiers de maisons en planches que les expulsions successives ont relégué en périphérie urbaine, et ne souhaitaient pas vivre dans des espaces délimités par des frontières raciales. Les bénéficiaires des logements sociaux se les approprient donc, pour marquer ces maisons des signes de l’ascension sociales qu’elles matérialisent à leurs yeux. En retour, ces aménagements sont interprétés comme déviants par les employés des bailleurs sociaux, dont certains tiennent des discours de légitimation des attributions sélectives des logements, qui redessinent des frontières racialisées dans les nouveaux quartiers.

Les politiques d’éviction des classes populaires racialisées des centres-villes ne sont pas spécifiques à la Guyane : ce sont des pratiques gouvernementales que l’on retrouve ailleurs. En revanche, dans ce pays, la plupart des dispositifs gouvernementaux sont particulièrement décalés avec la situation réelle, puisqu’ils sont pensés soit à l’échelle nationale, soit à celle de l’Outre-mer. La mise en pratique des dispositifs donne pourtant une large place à l’improvisation, au bricolage et aux arrangements mutuels, qui sont saillants dans ce cas.

ENTRETIEN RÉALISÉ EN MAI 2017 PAR LÉO KLOECKNER ET CHARLOTTE RUGGERI

–

Photographie de couverture : Vue du quartier de la Charbonnière depuis le fleuve, Clémence Léobal, 2013.

–

- Le terme créole renvoie en Guyane aux Afro-descendants métissés, francophones et locuteurs du créole guyanais à base française [↩]